基于階梯式教學模式對高中物理實驗的優化與創新

厲曉萱 趙振宇

摘 要:針對階梯式教學模式在高中物理教學中的應用,結合“反沖現象 火箭”一節課的教學重難點,提出四個能夠明顯演示反沖現象的實驗,并通過降低階梯坡度、搭建平行階梯、建構上升階梯三個階梯呈現.旨在通過有關階梯式教學模式下反沖現象實驗的設計與應用,切實培養學生觀察、探究、思辨、合作與交流的能力.

關鍵詞:階梯式教學模式;反沖現象;演示實驗;自制教具;優化與創新

中圖分類號:G633.7 文獻標識碼:B 文章編號:1008-4134(2021)05-0027-04

作者簡介:厲曉萱(1998-),女,黑龍江綏芬河人,碩士研究生,研究方向:中學物理學科教學;

趙振宇(1968-),女,黑龍江哈爾濱人,本科,教授,碩士生導師,研究方向:中學物理教學教法.

新一輪課程改革提出將培養學生的物理核心素養擺在突出地位,并針對培養學生的“實驗探究”能力提出明確而具體的要求.在實際教學過程中,教師單純地運用講授法開展教學活動難免略顯單調、晦澀,對于學生的理解能力也是個不小的挑戰.但若物理教師能夠基于階梯式教學模式設置多組進階實驗,啟發學生在觀察、體驗的基礎上進行深入挖掘,使學生經歷感性認識—理性學習—全面提升這一探究過程,其教學效果必然優于傳統教學模式下的講授.本文采用階梯式教學模式,以“反沖現象”為例進行優化和創新,落實有關高中物理實驗教學的系列要求.

1 感性認知,激發興趣——降低階梯坡度

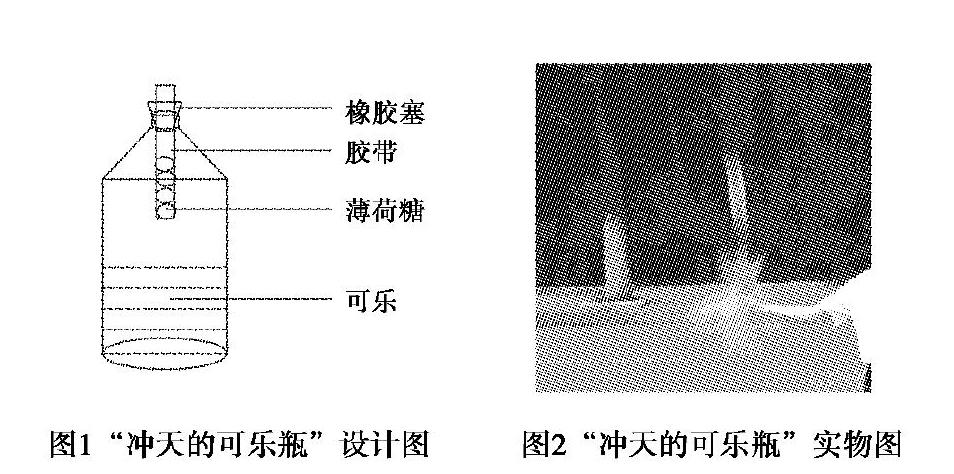

情境創設:沖天的可樂瓶實驗利用糖衣的多孔結構加速可樂內CO2氣體的逸出,形成反沖現象,帶領學生感受反沖的巨大威力.通過兩種學生常見的小零食進行實驗設計,將抽象的物理學原理生活化,在喚醒學生探究欲的同時大大降低了學生攀爬新知的階梯坡度.

1.1 制作材料

可樂、可樂瓶、橡膠塞、曼妥思薄荷糖、透明膠帶.

1.2 制作方法

(1)利用透明膠帶將3-4粒曼妥思薄荷糖依次固定,并預留出5cm的膠帶以便固定薄荷糖在可樂瓶中的位置,控制發生反應的時機.

(2)倒出部分可樂,保留適量的可樂于瓶中.

(3)將可樂瓶正放,利用預留出來的膠帶使薄荷糖懸置于可樂瓶中但不接觸可樂,一只手利用預留出的膠帶控制薄荷糖的位置,另一只手用橡膠塞緊緊塞住瓶口,如圖1所示.

1.3 演示方法

(1)操作者將事先制作好的教具移動至空曠場地,一只手握緊橡膠塞與瓶口銜接處,迅速將可樂瓶倒置,使瓶口向下.

(2)為防止可樂噴出濺到身上,操作者需伸直手臂并保持靜止,耐心等待.待瓶中氣體累積到一定程度氣體沖開瓶塞時,松開可樂瓶.

(3)此時能觀察到,瓶中的可樂迅速向下噴出,與此同時可樂瓶向上運動.若實驗效果良好,可樂瓶能夠向上運動2.5-3米,如圖2所示.

1.4 實驗創新

傳統實驗操作是將薄荷糖置于開口的可樂瓶中,在二者接觸的瞬間液體產生大量氣泡.此操作方式雖然能夠產生較為明顯的實驗現象,對學生有一定吸引力,但卻無法用來解釋實驗原理,并不能順利應用于課堂教學.受“反沖水火箭”實驗的啟發,筆者對該實驗進行了改進.用瓶塞塞住瓶口并進行倒置,教師通過釋放可樂瓶,引導學生觀察瓶子的運動情況,將氣體逸出的動量轉化為可樂瓶的上升高度和運動速度,化無為有,增強實驗的可視化程度.

教師借此機會也可以對學生進行思維訓練,同樣是將可樂與薄荷糖進行混合,但只要對原本的操作方式稍加改進便能得到另一個可用于演示物理學原理的實驗,通過物理實驗的實際案例啟發學生突破慣性思維對幫助學生建立創新思維具有一定的導向作用.

2 理性學習,獲得新知——搭建平行階梯

情境創設:通過“模擬噴灌裝置”和“風火輪”實驗分別演示噴出氣體和液體的反沖現象,引導學生對兩組實驗的共同點進行歸納,分析反沖現象的定義及特點.在這一過程中,通過創新多個反沖實驗,搭建“平行階梯”,引導學生通過嚴密的邏輯分析與推理,深入理解反沖現象的本質.順利實現突出教學重點、突破教學難點的教學目標.

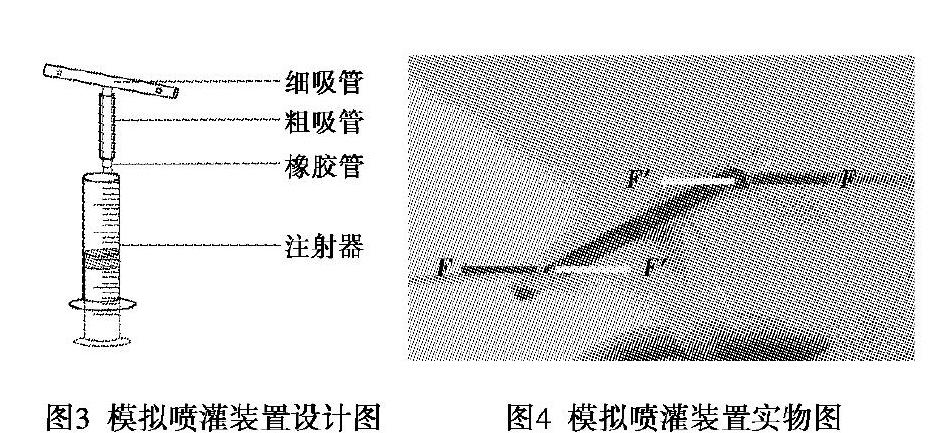

2.1 模擬噴灌裝置

該實驗的巧妙之處在于“化繁為簡”,筆者通過抓住農業噴灌裝置的關鍵因素,針對反沖現象在該裝置中的應用,制作可用來演示液體反沖的教具.

2.1.1 制作材料

注射器、橡膠管、吸管、熱熔膠、剪刀.

2.1.2 制作方法

(1)將細吸管裁剪至合適長度,并用熱熔膠槍將細吸管兩端封住,使吸管保持密封.

(2)在吸管中間位置剪出一個小孔,小孔直徑略大于橡膠管的直徑.將橡膠管的一端塞入吸管上打好的孔中,并用熱熔膠將橡膠管與吸管接口處密封.

(3)在細吸管的兩端對稱位置處按相反方向各扎1個小孔.

(4)將粗吸管裁至合適長度,套在橡膠管的外側.

(5)將橡膠管的另一端套在注射器的空桶上,并用熱熔膠將橡膠管與空桶連接處密封,即制成了模擬噴灌裝置,如圖3所示.

2.1.3 演示方法

首先,教師將注射器的活塞拔出,向空桶內注入一定量的水,再將活塞安裝上,進而推動活塞將空桶中的多余氣體排出.為使實驗現象明顯,教師可在水中滴入幾滴紅墨水.

教師雙手將模擬噴灌裝置舉到空中,一只手穩定住粗吸管以及橡膠管,另一只手適度用力推壓活塞.此時學生可以觀察到注射器中的水從兩小孔向外噴出,與此同時原本靜止的細吸管按與噴出水流的相反方向旋轉,水被均勻地噴灑到周圍空間較大范圍內,如圖4所示.

2.1.4 實驗創新

噴灌裝置被廣泛應用于農業灌溉中.教師采取傳統的講授式教學雖然能夠闡述清楚裝置的工作原理但卻缺乏生動性;而媒體演示雖然能夠較大程度地彌補語言講述所缺乏的形象感,卻又無法帶給學生較強的體驗感.為此,筆者選擇利用自制教具帶領學生進行實際體驗,既能夠突出主要矛盾,弱化次要矛盾,學生又能通過認真觀察、切身體驗以及動手操作真正理解反沖現象在噴灌裝置中的應用,有效避免以上兩種教學方式帶來的不便.

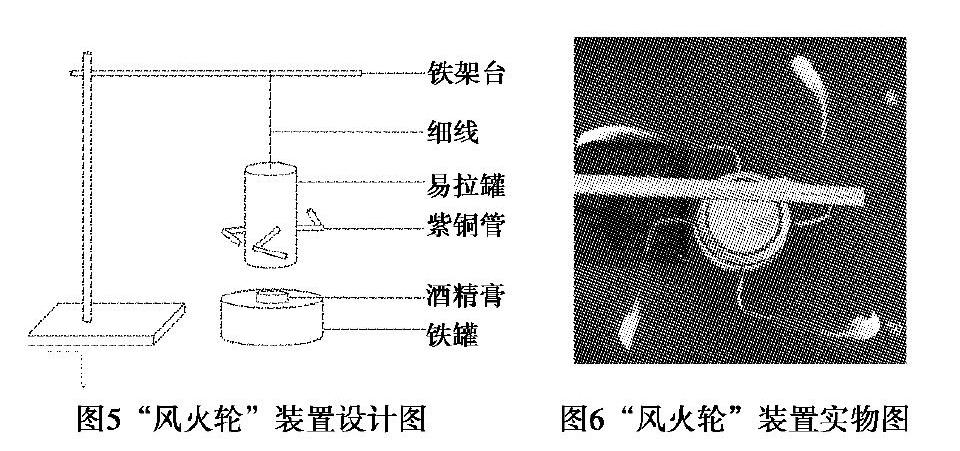

2.2 “風火輪”實驗

該實驗利用酒精易燃、易揮發的特點來演示噴出氣體的反沖現象,實驗現象明顯,效果震撼.

2.2.1 制作材料

易拉罐、紫銅管、95°液體酒精、酒精膏.

2.2.2 制作方法

(1)在易拉罐側壁距底部1/3處開一小孔,利用注射器將易拉罐內的全部液體抽出.

(2)截取4段等長的紫銅管,然后將其從中間位置彎曲.注意保持管內氣體暢通,不要將管內彎曲處堵死.

(3)在側壁同一高度處等間隔打4個小孔.

(4)將4只紫銅管末端插入小孔中,并用防水膠水將紫銅管與罐體側壁固定并密封.

(5)在易拉罐拉環處系上一根細線,細線另一端懸掛在鐵架臺上,如圖5所示.

2.2.3 演示方法

(1)用注射器抽取適量酒精,沿紫銅管內壁緩緩向罐體內注入.

(2)將易拉罐懸掛在鐵架臺上,使易拉罐盡量保持靜止.由于細線多次旋轉后會產生較大的扭轉力,因此在實驗開始前要盡量保證細線的扭轉力為零并保持整個裝置處于靜止狀態.

(3)點燃易拉罐底部的固態酒精.

(4)等待片刻,可觀察到管口有少量氣體噴出,用點火器分別將4個管口噴出的酒精蒸汽點燃,此時易拉罐裝置一邊噴火一邊旋轉,如圖6所示.

(5)演示結束,應將易拉罐從鐵架臺上取下,否則由于懸線的扭轉力,裝置會在較長時間內都難以停止旋轉,并分散學生的注意力.

注意:該實驗在演示過程中涉及到高濃度的酒精易燃物品,教師在實驗前應提醒學生規范操作,掌握相關實驗的正確操作方法.實驗結束后應及時通風,妥善處理未用盡的酒精等易燃物品.

2.2.4 實驗創新

教科書中展示了利用彎管和盛水容器模擬反擊式水輪機演示反沖現象,但該實驗存在如下不足之處:首先,該實驗在進行過程中難以控制,實驗一旦開始就只能等水流流完后才能結束;其次,實驗現象單一,缺乏沖擊力;再者,容器合適的盛水量不易把握,盛水量少則實驗持續時間較短,不利于教師引導學生仔細觀察,盛水量多,則轉動量大,會降低轉速.而“風火輪”實驗正是針對這些問題進行改進,不但能夠通過控制熱源即酒精的燃燒來控制實驗進程,通過改變液體酒精的用量控制實驗的持續時間,而且利用酒精易揮發的物理性質以及易燃燒的化學性質,初步做到物理與化學間的學科融合,體現了跨學科整合的教學理念.

在實驗過程中學生既可以觀察到酒精蒸汽被點燃形成的橘黃色火焰,聽到裝置在旋轉過程中噴出火焰“呼呼”的聲音,此外還可以聞到酒精汽化的特殊味道,前排的學生甚至能夠感受到演示過程中實驗裝置散發的熱量.該實驗能夠在視覺、聽覺、嗅覺等多種感官上給學生以刺激.具有關資料表明:學生在學習過程中,單純依靠一種感官獲得的學習效果較差,如憑借視覺瀏覽圖書;但若能調動多種感官參與學習,協同作用,并輔以實驗操作,則可大幅度提高學生的學習效率.

3 全面提高,深入探究——建構上升階梯

情境創設:氣球動力小車可作為探究實驗,教師引導學生模擬噴氣式飛機制作氣球動力小車.在理解新知的基礎上利用所學內容進行實際探究,并在動手制作的過程中促進其工程思維、科學思維、數學能力等多方面能力的提升,體現STEM教學理念.

3.1 制作材料

氣球、廢紙盒、廢棄瓶蓋、吸管.

3.2 制作方法

(1)將紙盒頂蓋剪掉,作為小車的車身.

(2)在紙盒側壁等高處確定四點作為車輪位置,以竹簽作為車軸,把已經打好孔的瓶蓋穿在竹簽上,作為車輪.為防止車輪在運動過程中脫落,可以在竹簽上纏繞多圈透明膠帶.

(3)將吸管裁剪后利用熱熔膠將吸管的一端固定在車身上,并在另一端固定氣球吹氣口,如圖7所示.

3.3 使用方法

教師用打氣筒向氣球內部打氣,在打氣結束后關閉氣球的通氣口,將裝置置于演示臺上.提示學生觀察小車的運動狀態,然后松開通氣口.此時,氣球內的氣體向一個方向噴出,同時小車在氣球的帶動下向相反方向運動,如圖8所示.

3.4 實驗創新

教科書描述的氣球的反沖現象是通過直接對充氣的氣球進行放氣,該演示方法存在以下幾點不足:首先,氣體噴出的方向不確定,氣球在運動過程中可能出現運動方向不確定現象,教師難以控制,學生也難以觀察;其次,氣球在運動過程中還存在較多不確定因素,比如,氣球可能會發生爆破,影響實驗的順利進行;最后,學生在自己的生活中大多經歷過或觀察到直接對氣球進行放氣處理的現象,不能有效地激發學生的學習欲望.而經過改進的氣球動力小車實驗可以有效地解決上述問題.

對某些實驗,利用精確度高、演示效果好的自制實驗儀器或軟件設備能夠起到良好的實驗效果.但對于一些定性實驗,教師不必拘泥于傳統的實驗范圍,通過簡單的改進就能夠利用手邊的材料設計出同等效果的實驗.這種創新型教具的應用不但能夠滲透物理教師在廢物利用、節能減排方面的奇思妙想,讓德育教育不只出現在思想政治的課堂上,更體現在教師的實際行動中,還能夠激發學生的學科情懷,讓學生真正愛學物理,愛上物理.

4 結束語

對于線下高中物理教學,教師可以選用的教學模式多種多樣,但階梯式教學模式獨有的優越性能夠很好地解決物理學科抽象性強、理論性強、難度較大等問題,值得諸位教育研究者和實施者細細探討.此外,能夠應用于課堂教學的實驗有很多,且變化多樣,教師可以根據自己的授課風格、個人特色選擇適合的實驗類型.但在高中物理教學中實施物理實驗教學仍存在許多困難,不但需要學生在課上、課下的積極響應,更要求教師從自身出發,在認識上加強對物理實驗的重視程度,提高自身的專業水平,設計出操作規范、符合要求、現象明顯、有吸引力的物理實驗.

參考文獻:

[1]人民教育出版社,課程教材研究所,物理課程教材研究開發中心.普通高中教科書物理(選擇性必修第一冊)[M].北京:人民教育出版社,2019.

[2]閆金鐸,郭玉英.中學物理教學概論[M].北京:高等教育出版社,2019.

[3]何曉萍,樓松年.體驗反沖運動 走進核心素養[J].中學物理,2019,37(09):50-52.

[4]趙孟軍.創設情境建構知識 依托過程養成素養[J].中學物理,2020,38(20):53-56.

[5]趙赫,梁林艷,李雪,史策,劉乃寧,肖利.基于STEAM教育的中學物理教學[J].中學物理教學參考,2019,48(16):2-3.

(收稿日期:2020-12-16)