一株飼用貝萊斯芽孢桿菌的分離鑒定及其生理特性

鐘麗娟, 張慶華

(遼寧省微生物科學研究院,遼寧朝陽122000)

近年來,隨著畜牧業的快速發展,人畜爭糧、飼料轉化率低、環境污染等問題都已成為養殖業發展的瓶頸,尤其是人們對食品安全、環境問題的關注,使得畜牧業抗生素濫用問題的解決刻不容緩,尋找新的抗生素替代品已成為畜牧業生產亟待解決的需求。生物飼料為豐富非糧飼料資源、提高飼料轉化率、“減抗”“替抗”及緩解環境污染提供了綜合的解決方案。微生物菌種是生物飼料功能和質量的基礎,直接關系到產品安全和生物安全性,世界各國對此都有明確規定和嚴格管理。我國農業農村部《飼料添加劑品種目錄(2008)》中規定可用于直接飼喂動物的飼料級微生物添加劑菌種有16種,但對可飼用微生物資源的開發利用還遠遠不夠。畜禽腸道內分布著與宿主營養代謝緊密相關的微生物群落,這些微生物更能夠適應宿主腸道內的生態環境,可以協助宿主分解難以消化吸收的營養物質,具有良好的開發應用潛力。因此,本研究以規模化養殖的肉雞腸道為來源,分離篩選可以產生纖維素酶、淀粉酶的微生物菌株,并開展生物安全性初步研究,旨在篩選優良的飼用微生物菌種資源,為開發更適宜配合玉米-豆粕型飼喂方式的微生物添加劑提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 樣品采集和預處理 肉雞樣品來源于朝陽縣柳城鎮木頭溝村養殖小區,肉雞品種為白羽肉雞AA+,飼養時間為42 d。將試驗肉雞帶回實驗室,用手術剪刀剪斷頸靜脈處死后,立即剖開腹部,按組織學區分各腸段,用無菌棉線結扎所取各腸段的兩頭,并自結扎處外端1 cm處剪斷,用酒精棉球消毒各結扎部位,所剪取的不同組織分裝在無菌三角瓶中,無菌塑料膜封口后放入4℃冰箱,備用。

1.2 培養基及試劑 淀粉培養基(g/L):可溶性淀粉10 g,蛋白胨10 g,NaCl 5 g,牛肉膏5 g,瓊脂20 g。羧甲基纖維素鈉CMC-Na培養基(g/L):CMC-Na 5.0 g,蛋白胨5.0 g,NaCl 5.0 g,酵母膏0.5 g,KH2PO41.5 g,MgSO40.2 g,瓊脂20 g,蒸餾水1000 mL,pH 7.0。上述培養基分裝至500 mL三角瓶中,121℃滅菌30 min,放涼至45℃左右時,向直徑為90 mm培養皿中加入15 mL培養基,凝固完全后,將平皿倒置于30℃培養箱中去除水汽,備用。

LB斜面培養基(g/L):蛋白胨10 g,酵母膏5 g,NaCl 10 g,瓊脂20 g,pH 7.0~7.2,分裝至三角瓶,并制備50支試管斜面備用。LB液體培養基(g/L):蛋白胨10 g,酵母膏5 g,NaCl 10 g,pH 7.0~7.2。

淀粉酶-液體產酶培養基:豆餅粉4%,玉米粉3%,NaH2PO40.8%,(NH4)2SO40.4%,NH4Cl 0.2%,CaCl20.4%,pH 6.5。纖維素酶-液體產酶培養基(g/L):豆餅粉5 g,麩皮20 g,NaH2PO40.4%,(NH4)2SO40.2%,煮沸10 min,pH自然。上述液體培養基分裝至500 mL三角瓶中,裝液量為50 mL,121℃滅菌30 min,備用。

碘染色液:1 g I和2 g KI用蒸餾水定容至300 mL,棕色瓶保存備用。

1.3 菌種初篩 采用稀釋涂平板法,取事先已稱重的滅菌塑料離心管,用鑷子將肉雞盲腸中的內容物擠入離心管中,稱重,用無菌水稀釋至10倍稀釋液備用。取5支含9 mL無菌水的試管,用移液器將樣品分別稀釋至10-2、10-3、10-4、10-5、10-6,將10-4、10-5、10-6三個稀釋梯度的樣品用移液器分別吸取0.1 mL滴入對應的淀粉培養基平皿中,用刮鏟涂抹均勻,標記清楚,每處理3次重復。將平皿放置于35℃恒溫培養箱中培養24 h后,挑取菌落數為5~50個菌落的平板,挑取其中產生透明圈較多,透明圈較為明顯的1塊平板,用記號筆將產生透明圈的菌落進行編號標記,使用游標卡尺分別測定菌落直徑(I)和透明圈直徑(D),將D/I值大于3.0的菌株進行2~3次劃線純化后,轉接至LB斜面培養基上,培養48 h后,放置于4℃冰箱保藏。

1.4 菌種復篩試驗 將細菌斜面菌種分別點接至CMC-Na平板中央,35℃培養48 h后,用游標卡尺測定菌落直徑后,將平板中倒入10 mg/mL剛果紅染色液進行染色1 h,將平板用1 mol/L NaCl溶液緩慢沖洗,去掉浮色,產纖維素酶活的菌落周邊會出現透明圈,測定對應的菌落直徑(I)和透明圈直徑(D)。

1.5 液體產酶能力測定 將細菌斜面菌種接種至LB液體培養基中,35℃、180 r/min培養18 h后,按1%接種量分別接種至兩種液體產酶培養基中。35℃、180 r/min,培養40~48 h后,將培養液于4℃、6000 r/min離心10 min,上清液即為粗酶液。淀粉酶活力測定參照食品工業酶制劑國家標準GB1886.174-2016的中溫α-淀粉酶測定方法(國家標準,2016),內切型-β-葡聚糖酶(CMC酶)活力測定參照沈雪亮(2002)等方法進行。

1.6 菌種鑒定 形態學鑒定:采用劃線法將冰箱保藏菌種接種至LB平皿上,培養48 h,觀察并記錄菌落特征,采用美蘭染色法,于尼康相差顯微鏡下鏡檢菌體形態,參照《伯杰氏細菌鑒定手冊》(布坎南,1984)和《常見細菌系統鑒定手冊》(東秀珠,2001)進行形態學初步鑒定。

菌株16S rDNA序列分析:用無菌水將培養48 h的LB斜面試管中的菌體洗下,裝入EP管于-20℃保存備用。DNA提取使用上海生工生物工程股份有限公司Ezup柱式細菌基因組DNA抽提試劑盒進行。PCR引物選擇通用引物16S rDNA(7F-1540R和27F-1492R)。反應體系及反應條件參照周宏璐(2010)方法進行。擴增產物寄送至上海生工生物工程股份有限公司(上海)進行純化與測序,測序結果在NCBI上進行Blast比對。

1.7 安全性試驗 試驗所用藍色斑馬魚來自上海億諾水族科技有限公司,試驗魚同一批次孵化,體長約3~5 cm,無明顯疾病和畸形,試驗前每日早晚飼喂2次豐年蝦,感觀飽食,預飼養15 d后,死亡率為3%,小于5%,符合試驗用魚要求。挑選體長一致、健康活潑的斑馬魚進行安全性試驗。菌液處理:每500 mL三角瓶中裝入200 mL自來水,121℃滅菌30 min,放置1 d后使用。試驗時于無菌條件下將LB斜面培養基上的菌體用無菌水沖下,調整菌體濃度為2×107cfu/mL和2×109cfu/mL,分別轉入500 mL三角瓶中。設置2個濃度處理,無菌水為對照,每處理5次重復。試驗魚處理:將全部試驗魚經5次無菌水洗滌,每次200 mL洗滌2 min,每個三角瓶中放入3條斑馬魚,操作過程中要迅速準確,盡量無菌操作,飼養周期為30 d,期間記錄斑馬魚生長狀態。

2 結果與分析

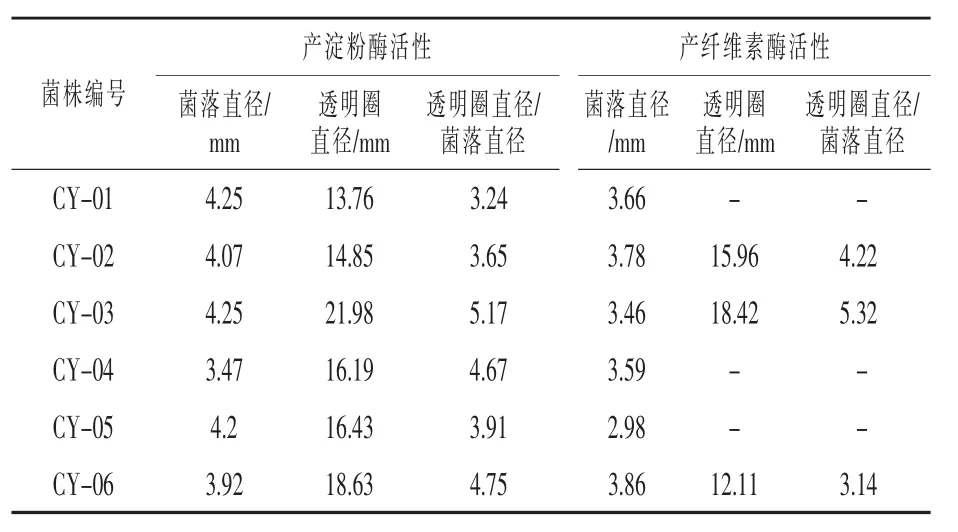

2.1 菌種篩選結果 由表1可知,采用稀釋涂平板法自肉雞盲腸中分離獲得6株在淀粉培養基可水解產生較大透明圈的菌株,其D/I值均大于3.0,具有較強的產淀粉酶活性。將具有產淀粉酶能力的6株細菌菌株點接至CMC-Na平板測定菌株產纖維素酶活性,試驗結果表明,菌株CY-02、CY-03、CY-06具有產纖維素酶能力,其中菌株CY-03產酶活力較強。

表1 菌株篩選結果

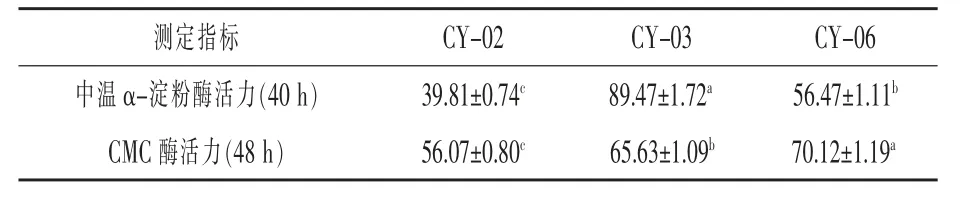

2.2 產酶能力測定結果 由表2可知,菌種CY-03的綜合產酶能力較好,培養40 h時中溫α-淀粉酶活力達89.47 U/mL,培養48 h時CMC酶活力可達65.63 U/mL,表明該菌株具備良好的應用價值。

表2 液體產酶測定結果 U/mL

2.3 菌株鑒定結果 菌株CY-03接種于LB培養基上,35℃培養48 h后,菌落呈乳白色,圓形,邊緣波狀,表面干燥,褶皺,不透明,黏液性,菌落較小,直徑為2.0~4.0 mm。鏡檢可見菌體為桿狀,長約1.15~1.69μm,寬約0.38~0.56μm。芽孢橢圓形或柱狀,端生,長約0.76~1.0μm,寬約0.45~0.55μm。根據形態學初步判斷該菌為芽孢桿菌屬細菌。16S rDNA測序及NCBI數據庫Blast比對結果表明,該菌與Bacillus velezensis屬細菌的序列同源性為100%,結合形態學鑒定結果,確定該菌為貝萊斯芽孢桿菌(Bacillus velezensis)。

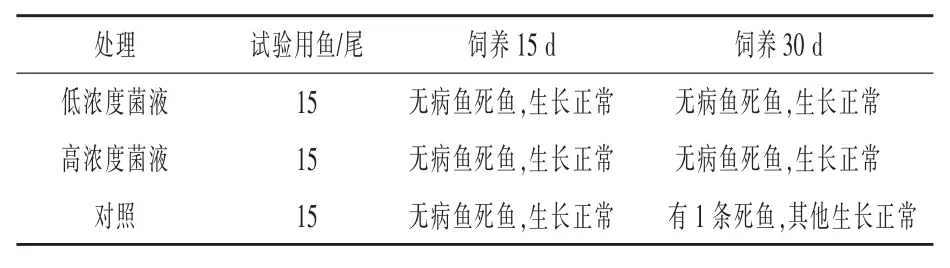

2.4 安全性試驗結果 由表3可知,斑馬魚在菌體濃度為1×107cfu/mL的高濃度菌液中浸浴飼養30 d未出現異常,斑馬魚生理狀態仍健康活潑,表明該菌株生物安全性較好,具備較好的應用潛力。

表3 菌株CY-03的安全性試驗

3 討論

3.1 菌株的篩選與鑒定 生物飼料開發利用的核心技術在于飼用微生物菌種資源及其菌種功能的深度挖掘。作為一種重要的戰略資源,飼用微生物菌種資源的收集、保藏與評價工作至關重要。在國內外允許使用的飼用微生物資源的基礎上,近年來更多的關注放在腸道微生物資源開發利用方面。本試驗從肉雞腸道中篩選到多株產淀粉酶、產纖維素酶能力較強的細菌菌株,其中鑒定1株為貝萊斯芽孢桿菌(Bacillus velezensis),與羅寶龍(2018)、馮光志(2018)、王金燕(2018)等報道一致。篩選試驗表明各產酶菌株在供試的篩選平板上能夠產生明顯的透明圈,該篩選方法適用于細菌產酶菌株的篩選。

3.2 菌株液體產酶測定 采用搖瓶發酵試驗進行了菌株的液體產酶能力測定,試驗結果表明,培養條件為35℃,180 r/min,培養40 h時中溫α-淀粉酶活力可達89.47 U/mL,培養48 h時CMC酶活力可達65.63 U/mL,搖瓶液體產酶能力較強,雖然與工業菌種相比有所差距,但從拓展菌種類型、豐富產品選擇的角度考慮,也具備工業開發的潛力,后續將針對菌種培養及產酶工藝參數進行優化。

3.3 貝萊斯芽孢桿菌的應用 研究表明,貝萊斯芽孢桿菌能夠產生豐富的次級代謝產物,能夠促進作物生長,抑制多種植物病原菌,如Bacillus velezensis9912D在2016年已被批準成為新型殺菌劑,用來防治茄果類灰霉病、棉花枯萎病、蘋果樹腐爛病、晚疫病等植物病害。貝萊斯芽孢桿菌不僅僅存在于土壤中,近年來越來越多關于從動物腸道中分離出貝萊斯芽孢桿菌的相關報道,貝萊斯芽孢桿菌具有產木質纖維素降解酶、淀粉酶、蛋白酶等多種產酶特性,又可用于霉菌毒素解毒和飼料基質生物修復,其在食品、動物飼料、紡織、造紙、生物燃料、農業廢棄物處理等領域都具有潛在的應用價值(陳龍,2020)。本試驗所篩選到的菌株CY-03具備較強的產淀粉酶和纖維素酶能力,且對生物安全性較高,應用潛力較大,后續將對該菌株的功能和代謝產物類型進行更深入研究。

4 結論

本研究通過淀粉培養基和羧甲基纖維素鈉培養基從AA+白羽肉雞腸道中分離篩選到1株高產淀粉酶和纖維素酶的細菌菌株CY-03,經形態學和分子生物學鑒定,確定該菌株為貝萊斯芽孢桿菌(Bacillus velezensis)。

通過液體產酶試驗和生物安全性試驗考察菌株的應用潛力,結果表明菌株CY-03具有高產淀粉酶和纖維素酶的特性,液體酶活分別為89.47 U/mL和65.63 U/mL,菌株具備明顯的工業應用價值。以斑馬魚為宿主進行高濃度菌液飼養試驗,結果表明菌株生物安全性較高,在生物飼料領域具有較好開發潛力。