致抗菌藥物不良反應發生的不合理用藥因素分析

程術芹

(青島西海岸新區人民醫院 山東 青島 266400)

目前臨床對抗菌藥物的應用十分廣泛,涵蓋多個科室,并且藥物類型多,消耗量巨大。但是如果抗菌藥物的使用不合理,則會導致不良反應風險增加,導致細菌耐藥性提升,并且還可能引發藥物之間的相互作用,對患者的健康安全造成了嚴重的威脅[1]。但是結合現狀分析,目前不合理用藥情況越來越多,導致患者用藥后出現不良反應,浪費醫療資源,增加患者的壓力,使真菌感染風險增加。不合理用藥也是細菌產生耐藥性的最主要因素。基于此,本文對導致抗菌藥物不良反應發生的不合理用藥因素展開分析。

1.資料與方法

1.1 一般資料

收集2017年10月—2019年10月我院藥品不良反應事件報告表900份,其中抗菌藥物導致的不良反應報告共160份,占17.78%。其中男89例(55.62%),女71例(44.37%),年齡3~81歲,平均年齡(58.2±13.8)歲。

1.2 方法

抗菌藥物不合理使用評估不存在感染指征,使用藥物對病原體無任何效果或者效果不理想,無聯合使用抗菌藥物指征或者聯合使用存在不合理情況,存在配伍禁忌、換藥頻發以及治療效果不理想未進行及時換藥情況,在正式用藥前未對患者進行檢查及藥敏試驗,用藥方式、給藥濃度、給藥間隔時間、給藥劑量以及用藥療程存在不合理,用藥時間較長、停藥時間不合理。

1.3 觀察指標

對發生不良反應患者的一般資料、導致不良反應原因、藥物類型、主要不良反應及不合理用藥情況進行統計和分析。

1.4 統計學處理

2.結果

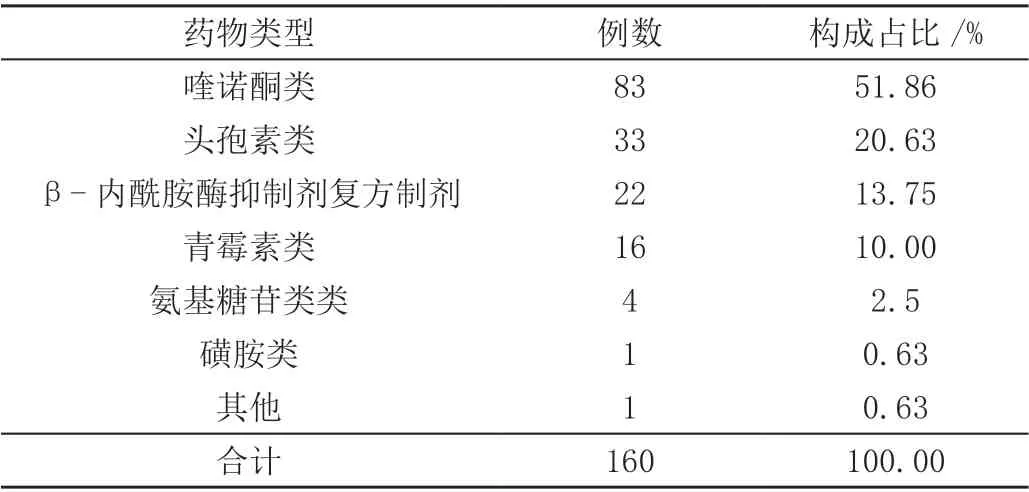

2.1 抗菌藥物類型分布

在抗菌藥物類型方面喹諾酮類藥物的構成比最高,其次為頭孢素類、β-內酰胺酶抑制劑復方制劑、青霉素等,見表1。

表1 抗菌藥物類型分布

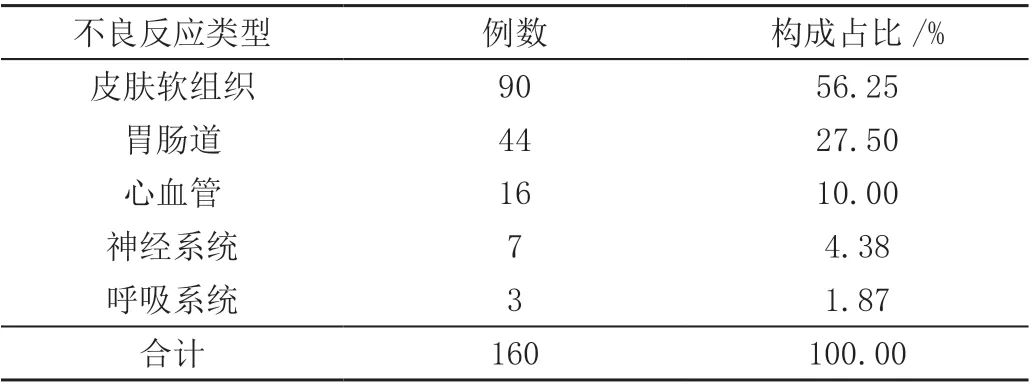

2.2 不良反應分布情況

最常見的不良反應為皮膚軟組織、其次為胃腸道反應、心血管反應等,見表2。

表2 不良反應分布情況

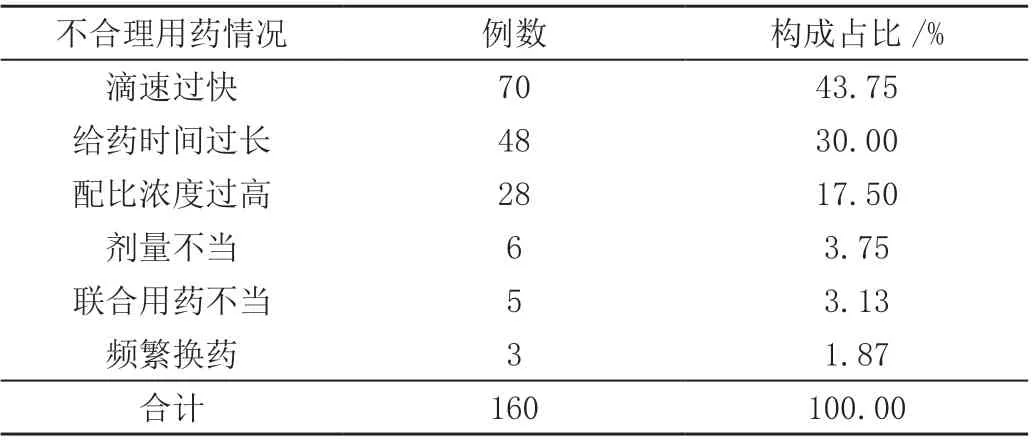

2.3 不合理用藥情況分布

最常見的不合理用藥情況為滴速較快,其次為給藥時間不合理、配藥濃度過高等,見表3。

表3 不合理用藥情況分布

3.討論

隨著臨床對抗菌藥物的廣泛應用,不合理用藥情況也在不斷增加。WHO藥物檢測合作中心認為藥物不良反應指的是將正常劑量應用于疾病預防、治療過程中發生的有害的、同用藥目的無關的一種反應,并不包括用藥過量或者不合理導致的反應。不良反應的類型較多,主要為毒副反應、后遺反應、繼發反應及特異性反應等[2]。導致不良反應因素繁多,主要為藥物本身因素、不良藥理反應、劑量以及類型、患者自身因素、長期服藥或者合并用藥等。藥物不良事件主要指在治療過程中出現的不利醫療事件,該事件并不是絕對和藥物存在因果關系。結合不良反應的癥狀表現、藥物特性以及藥理作用可將不良反應分為下述三大類。第一類指的是量變型異常、同劑量有關的不良反應,能夠預知,發生風險大,致死率低。第二類指的是質變性不良反應,同劑量無關,預測較難,發生風險較低但是致死率高,其中變態反應及特異質反應均為該類不良反應。第三類不良反應為非特異性,時間關系不明確,具有較長的潛伏期,不能夠重復,機制難以明確,例如一些突變致癌等[3]。

本次研究結果顯示,喹諾酮類藥物的構成比最高,其次為頭孢素類、β-內酰胺酶抑制劑復方制劑、青霉素等。喹諾酮藥物的靶為細菌的DNA,阻礙DNA回旋酶,導致細菌DNA受損嚴重,進而達到抗菌的作用[4]。同前三代藥物進行對比,第四代喹諾酮在結構中引入了8-甲氧基,有助于提高抗厭氧菌活性,C-7位上氮雙氧環結構會導致革蘭氏陽性菌活性提升,保持本來的革蘭氏陰性菌活性。臨床在使用該藥物的過程中,需要加強對患者不良反應的觀察,做到合理規范用藥,合理控制劑量、濃度和時間,最大程度減少不良反應發生風險。其中頭孢菌素類藥物導致不良反應的占比較高,頭孢菌素在臨床上應用十分廣泛,也是導致其不良反應較高的重要因素[5]。

通過本次研究結果可知,最常見的不良反應為皮膚軟組織、其次為胃腸道反應、心血管反應等。皮膚軟組織不良反應主要包括皮疹、皮炎、皮膚瘙癢嚴重以及蕁麻疹等。消化系統的常見不良反應包括惡心、腹痛、嘔吐以及腹瀉等,導致其發生的主要因素為抗菌藥物使用不合理導致菌群嚴重失調。心血管系統的常見不良反應包括心悸、靜脈炎等。神經系統的不良反應主要為頭痛、頭暈等[6]。如果病情嚴重可能會導致患者發生休克,對其生命健康造成嚴重威脅。本次研究中并未出現休克病例。

對不合理用藥情況分布進行分析,最常見的不合理用藥情況為滴速較快,其次為給藥時間不合理、配藥濃度過高等。因為滴速加快因此導致液體在短時間內便進入到血液循環中,導致患者的心臟負擔大幅度增加,對于存在心臟功能衰退、障礙的患者來說,極易引發一系列不良反應,如頭痛、嘔吐、頭暈等,甚至會導致心力衰竭。如果滴速較快則會導致靜脈壓發生風險增加[7]。在對患者使用一些抗菌藥物的過程中,如果靜脈輸注的速率較快,局部極易發生疼痛、靜脈硬化等靜脈壓癥狀表現。如果輸注左氧氟沙星注射液,滴速較快或者濃度較高,則會引發血栓性靜脈炎,發生紅斑或者蕁麻疹等不良反應,情況嚴重還會引發呼吸衰竭或者心臟驟停等不良反應。如果喹諾酮輸注速度較快,會導致患者發生惡心、嘔吐以及胃腸道功能衰退等嚴重不良反應,因此臨床用藥醫師需要對輸注時間進行合理控制,通常情況下需要>1個小時。紅霉素類藥物對患者胃腸道功能有一定的影響,如果滴速較快或者濃度較高,則會引發不良胃腸道反應。如果對患者使用氨基糖苷類抗生素,滴速較快會形成心肌抑制,導致患者血壓下降明顯,引發呼吸衰竭等不良反應,同時還會導致患者腎臟功能負擔的增加,對腎功能造成嚴重影響。因此,在臨床用藥的過程中,需要合理控制滴速,降低不良反應發生率。同時聯合用藥不合理、頻繁換藥以及劑量不合理等也是常見的不合理用藥因素,因此臨床藥師需要提高合理用藥水平,結合藥敏結果選擇最適合的抗菌藥物,盡量不要頻繁換藥[8]。

綜上所述,目前臨床對抗菌藥物應用十分廣泛,因此不良反應發生風險較高,最為常見的不合理用藥因素為滴速過快,其次為給藥時間不合理、配藥濃度過高等。