微創拔牙術拔除下頜阻生牙臨床效果分析

畢國瑞

(河南省嵩縣人民醫院口腔科 嵩縣471400)

第三磨牙(智齒)通常在18~25歲萌出,是口腔牙齒中萌出最晚的牙齒。隨著人類的進化、頜骨退化與牙量退化不一致,導致骨量相對小于牙量,致使頜骨沒有足夠的位置供第三磨牙生長、萌出,從而導致第三磨牙出現程度不同的錯位萌出,形成阻生牙[1]。由于阻生牙可引起局部炎癥、鄰牙損害、顳下頜關節病,并成為牙源性囊腫及腫瘤的潛在病源,且本身無法建立正常咬 關系,因此需要早期預防性拔除[2]。既往臨床常采用傳統手術拔除,但創傷大、并發癥較多,隨著醫療技術的進步,微創手術逐漸應用到阻生牙拔除術中且取得了較好的效果[3]。因此,本研究選取下頜阻生牙患者180例為研究對象,旨在探討微創拔牙術拔除下頜阻生牙的臨床效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017年7月~2019年3月收治的下頜阻生牙患者180例,根據手術方案不同分為對照組和觀察組,各90例。對照組男51例,女39例;年齡18~45歲,平均年齡(29.45±3.25)歲;左側患牙55例、右側患牙35例。觀察組男47例,女43例;年齡20~43歲,平均年齡(30.24±3.46)歲;左側患牙51例、右側患牙39例。兩組基線資料均衡可比,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 入組標準(1)納入標準:均符合阻生牙拔牙適應證;患者知曉本研究,并簽署知情同意書;患者對手術知情且術前張口度正常。(2)排除標準:阻生牙牙冠大面積齲齒者;阻生牙松動者;嚴重心、肝、腎功能不全者;精神疾病、依從性差者;阻生牙牙冠周圍軟組織急性炎癥者。

1.3 治療方法 兩組患者術前均拍攝口腔全景X線片,詳細掌握阻生牙位置、方向、牙根形態、周圍骨質密度、下頜管與牙根的關系和距離、周圍是否存在其他病變等情況;均于術前采用5 ml鹽酸利多卡因注射液行下牙槽神經、頰神經及舌神經阻滯麻醉及術區局部浸潤麻醉,麻醉生效后實施手術。對照組行傳統拔牙術,首先根據患者實際情況決定是否切開阻生牙表面覆蓋的牙齦,用12號小彎手術刀切開牙齦后充分暴露阻生牙,阻力小者直接拔除;阻力大者需用骨鑿劈開牙冠、分根,利用牙挺增隙,必要時用錘子敲擊增隙,牙拔出后,檢查牙根是否完整,若有斷裂則用根挺取出斷根,最后徹底清除拔牙創里殘碎的小骨片、肉芽組織等。觀察組行微創拔牙術,根據患者具體情況選擇是否切開牙齦,牙齦切開時選擇遠中切口、附加松弛切口等,利用骨膜剝離子將牙齦、粘骨膜瓣全層翻起以充分暴露阻生牙和手術視野,利用仰角高速手機和外科專用切割車針對阻生牙牙冠進行分割,消除牙冠阻力,隨后用微創拔牙刀切斷牙周膜并分塊拔出牙齒,生理鹽水沖洗拔牙創面,清除骨片后常規縫合、止血。兩組拔牙后都予以抗生素預防感染。

1.4 觀察指標 (1)比較兩組術中術后疼痛評分。采用視覺模擬評分法(VAS)[4]評估兩組患者術中、術后疼痛程度,滿分為10分,分值越高表明疼痛越嚴重。(2)比較兩組患者術中出血量、手術時間、牙槽窩完整性。牙槽窩完整性評定方法為雙盲法:術后由另一位口腔醫生檢查患者牙槽窩完整性,根據損傷程度進行評分,牙槽窩損傷程度依次為完整、較輕、中等、較重、嚴重5個等級,依次評分為1分、2分、3分、4分、5分。(3)比較兩組術中及術后并發癥發生情況。包括阻生牙斷根、牙齦撕裂、拔牙窩形變、張口受限、干槽癥。

1.5 統計學方法 采用SPSS18.0統計學軟件分析數據。計量資料以(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率表示,采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組術中術后疼痛程度評分比較 術中,兩組VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后,兩組VAS評分均高于術中,但觀察組VAS評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組術中術后疼痛程度評分比較(分,±s)

表1 兩組術中術后疼痛程度評分比較(分,±s)

?

2.2 兩組術中出血量、手術時間及拔牙窩完整性比較 觀察組術中出血量、手術時間、拔牙窩完整性評分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組術中出血量、手術時間及拔牙窩完整性比較(±s)

表2 兩組術中出血量、手術時間及拔牙窩完整性比較(±s)

?

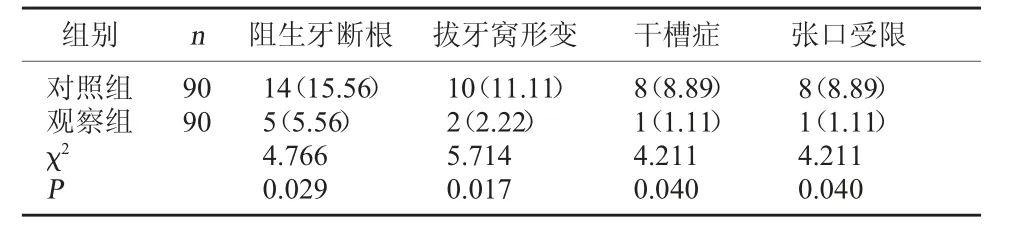

2.3 兩組術中及術后并發癥發生情況比較 觀察組阻生牙斷根率、拔牙窩形變率、干槽癥率、張口受限率均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組術中及術后并發癥發生情況比較[例(%)]

3 討論

阻生牙是指由于鄰牙、骨或軟組織的阻礙而只能部分萌出或完全不能萌出,且以后也不能萌出的牙。主要是由于該牙齒在頜骨內的位置異常,進而不能萌出到正常咬合位置,表現為牙冠全部或部分被齦瓣覆蓋,齦瓣與牙冠之間形成一個較深的盲袋,容易積存食物碎屑進而導致細菌滋生引起局部炎癥;此外,還可能導致鄰牙齲齒、牙周破壞、牙根吸收、牙源性腫瘤等并發癥發生,因此阻生牙應盡早予以拔除。既往臨床常采用傳統拔牙術,但存在術中及術后并發癥多等問題,治療效果不佳,隨著科技的發展,微創技術逐漸應用于拔牙術中,可有效降低圍術期相關并發癥[5]。

下頜阻生牙的拔除是一項較為復雜的手術,手術本身包括對軟組織和骨組織的處理。因發生位置特殊,常鄰近重要解剖結構,與鄰牙關系密切且操作空間較小,且術區位于口腔后部,進路及術野顯露均較困難,因而手術難度較大。傳統拔牙術手術過程中,遇到有骨阻力情況,需要用骨鑿把骨去除,遇到有鄰牙阻力情況,需要將阻生牙牙冠劈開后分片拔出,鑿劈、敲擊等操作以及拔牙時施力的大小和方向控制不當,都容易損害阻生牙周圍組織、神經,不僅加重了患者心理恐懼,還容易造成術中出血、牙齦撕裂、牙齒斷根、術后干槽癥、張口受限等并發癥,延長手術時間,給患者帶來巨大痛苦[6]。微創拔牙術不同于傳統拔牙術利用骨鑿和牙挺將牙齒劈開、撬動的做法,而是使用仰角高速手機以及外科專用切割車針,根據X線片中阻生牙的位置,合理的切分阻生牙牙冠以去除牙冠部阻力,然后用微創拔牙刀切斷牙周膜以消除牙根阻力,牙冠和牙根阻力消失后,可以順利將阻生牙拔除[7~8]。本研究結果表明,術中兩組VAS評分無明顯差異,術后觀察組VAS評分低于對照組,分析其原因在于,術中麻醉生效期間兩組VAS評分較低且無明顯差異,術后麻醉失效后,對照組因創傷較大帶來的疼痛也較大,而研究組疼痛程度較低;觀察組術中出血量、手術時間、拔牙窩完整性評分低于對照組(P<0.05);觀察組并發癥發生情況包括阻生牙斷根率、拔牙窩形變率、干槽癥率、張口受限率均低于對照組(P<0.05),提示微創拔牙術效果確切,可降低出血量、縮短手術時間、減少對拔牙窩的損傷,還可降低圍術期相關并發癥。綜上所述,下頜阻生牙采用微創拔牙術,可有效降低術中出血量,縮短手術時間,降低術后疼痛感,減少對拔牙窩的損傷以及圍術期相關并發癥,值得推廣應用。