青海省卓亥喬克地區綜合異常特征及找礦方向

張向寧,馬曉輝,李艷翔,李海華,潘寶亮,任良良

(中國冶金地質總局地球物理勘查院,河北 保定 071000)

卓亥喬克巖體位于青海省西北部天峻縣境內。通過對地質背景、物探異常、化探異常、礦化信息的綜合分析,研究區內航磁異常、激電異常特征,分析異常引起的地質因素,評價該區的找礦前景及找礦方向具有重要意義。

1 地質背景

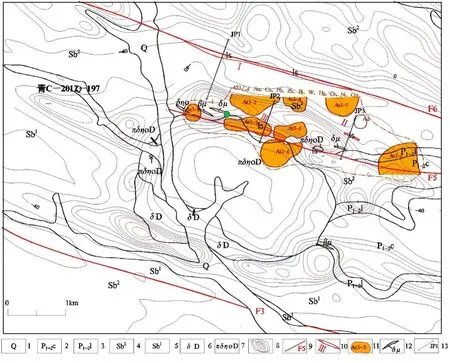

卓亥喬克地區大地構造位置處于秦祁昆造山系-祁連南祁連陸塊-南祁連南部弧后前陸盆地,成礦區帶歸屬哈拉湖-龍門加里東期(鎢、金、銅、鈷)成礦亞帶[1]。

區內志留紀巴龍貢噶爾組一、二段地層呈北西西向分布,一段:以灰紫色、深灰色中酸性火山巖為主,夾有少量碎屑巖,分布于區中部;二段:以灰綠色變質巖屑砂巖、絹云長英質板巖夾變質凝灰質巖屑砂巖、見有粉晶白云巖夾層,分布于一段地層的兩側。該套地層受構造影響強烈,顯示為緊閉褶皺,被早-中二疊世勒門溝組、草地溝組地層角度不整合覆蓋。

該區褶皺構造為茶莫切背斜,核部為Sb1,兩翼為Sb2,樞紐295°,南翼產狀204°∠67°,北翼產狀24°∠76°,軸面劈理發育,與軸面近于平行或低角度相交。受多期構造活動影響,區內斷裂構造發育,其中F5為正斷層,長約22km,寬約30m~200m,走向NW,傾向NE,傾角55°~65°,切割石英閃長巖體、巴龍貢噶爾組一段、二、三疊紀地層,發育礦化蝕變現象。

卓亥喬克巖體(中粗粒石英閃長巖、細粒含斑石英二長閃長巖)侵入志留紀巴龍貢噶爾組一段、二段地層,呈小巖株狀產出,分帶明顯,為泥盆紀侵入巖,接觸帶角巖化蝕變較強。巖體北側發育輝綠巖脈、閃長玢巖脈、石英二長閃長巖脈,沿F5斷裂呈NWW展布,其中閃長玢巖脈最為發育,發現銅礦化點一處[2]。輝綠巖脈中偶見黃鐵礦晶體,野外X熒光儀測定Au含量約為20g/t。區內巖漿活動頻繁,為成礦提供了有利條件。

圖1 綜合地質圖

2 物探異常特征

2.1 1:5萬航磁異常特征

該區磁場整體走向為NW,北東部顯示正磁場,中間及南西部顯示寬緩負磁場,圍繞巖體顯示“環形”磁異常。“環形”磁異常由多個局部呈扁豆狀、橢圓狀及帶狀異常組成,走向有NWW,EW及NNE向,規模不等,幅值較低,△T多在40nT~80nT。“環形”磁異常與角巖化蝕變帶吻合。據采集角巖標本測定磁化率最高達27100×10-5·SI,平均為1000×10-5·SI,分析認為“環形”磁異常主要由角巖化蝕變帶引起。巖石中磁鐵礦物含量不均,局部TFe達20%,是否由隱伏磁鐵礦層引起有待進一步驗證[3]。

2.2 1:1萬激電中梯剖面特征

該區巖石標本電參數測定結果:粉砂巖、灰巖、板巖、閃長巖電阻率在1000Ω·m以上,充電率不超過10ms;黃鐵礦化的白云巖、石英脈視電阻率相對較低,視充電率值較高,屬于中低阻高極化特征,與激電中梯剖面上的激電異常值近似。例如對JP2 1:1萬激電中梯剖面異常特征及解釋:

JP2布于巖體與志留紀地層侵入接觸帶上,穿過F5斷層、Ⅲ號鐵礦化帶。剖面顯示Ms、ρs變化較小,整體表現為低緩的激電異常,異常范圍為1320m~1740m段,視電阻率ρs為345.75~1774.5(Ω?m),視充電率Msmax=51.05(ms),異常曲線寬緩。1140m出現低阻高級化尖峰異常,對應為F5斷層;右端異常較為平緩與Ⅲ號鐵礦化蝕變帶、航磁異常、As3-3基本吻合,處于角巖化變質帶,地表見褐鐵礦化及侵染狀黃鐵礦化白云巖。綜合分析該段激電異常由硫化物富集引起的可能性大。地表見碳酸鹽巖,區內發育中酸性侵入巖,分析該區具備形成矽卡巖型礦產的地質條件,雖地表未見矽卡巖化,不排除隱伏矽卡巖化的可能。綜合分析該區段具備有利的成礦條件,且地表礦化蝕變強,物化探異常明顯,顯示找礦前景較好。

3 化探異常特征

巖體北側接觸帶附近有1:5萬水系沉積物AS乙3異常,主要由Au、Cu、Pb、Zn、Bi、W、Hg及Cr、Ni、Co元素組成,部分元素異常相互套合,顯示較好的化學成礦背景。通過1:1萬土壤測量,分解為8個綜合異常,其中As3-3、As3-5、As3-6異常特征如下:

As3-3綜合異常由Au、Cu、Pb、Cr、Co、Ni、Mo、W、Bi、As、Sb元素組成,異常套合較好,形態較規則,近東西向展布。其中Au、Mo、As具三級濃度分帶,Pb、Cr、Bi、Sb具二級濃度分帶,最大異常值分別為:Au8.89×10-9、Mo9.29×10-6、As166×10-6;As3-5綜合異常由Au、Bi、Ba、As、Sb元素組成,異常套合較好。該綜合異常包含兩個Au異常,分別具二級和三級濃度分帶;另外,Bi具二級濃度分帶,As分內中外三帶。Au及As元素異常較好,最大異常值分別為:26.4×10-9、252×10-6;As3-6綜合異常呈囊狀,由Au、Ag、W、Bi元素組成,其中Bi元素劃分出異常中帶;Au、Ag、Bi均具三級濃度分帶,異常最大值分別為1650×10-9、0.34×10-6、16.1×10-6,Au元素為全區最高異常值;異常總體位于巖體與志留紀巴龍貢嘎爾組地層的接觸帶上。地層受熱接觸變質作用,角巖化特征明顯,主要巖性為斑點狀角巖、長英質角巖及角巖化變質長石石英砂巖,發育NW向展布的黃鐵礦化、褐鐵礦化帶,并發育一條NE傾正斷層,成礦地質條件較好。

4 區內礦化特征

卓亥喬克巖體北側發現三條鐵礦化帶和一處銅礦化點。Ⅰ號鐵礦化帶,位于志留系巴龍貢噶爾組二段(Sb2)地層中,長約2.8km,寬1m~15m,總體走向285°。沿帶自西向東見孔雀石化、侵染狀黃鐵礦化的結晶灰巖、薄片狀赤鐵礦石,褐鐵礦及片狀赤鐵礦石,部分礦石全鐵含量可達35%。偶見有石英細脈沿礦化帶侵入。赤鐵礦、褐鐵礦化巖石特征:①含鐵千枚巖狀板巖:赤鐵礦呈細條帶與千枚巖相間排列;②含鐵灰巖:灰巖與赤鐵礦共生,赤鐵礦呈侵染狀分布于灰巖中;③赤鐵礦:主要由赤鐵礦石、含鐵灰巖和褐鐵礦石組成,厚約0.05m~0.15m。在地表的斷層破碎帶中亦可見褐鐵礦和赤鐵礦片狀礦石,他形粒狀結構,塊狀、浸染狀、條帶狀、片狀構造。該鐵礦層沿F6構造破碎帶展布,與結晶灰巖帶共生;Ⅱ號鐵礦化帶除東端見弱磁性(磁化率4000×10-5SI)的鐵礦石外,其他特征與Ⅰ號類似;Ⅲ號位于巖體北側角巖帶中,長約500m,寬1m~10m,呈NWW走向。礦化帶與白云巖共生,白云巖內有沿裂隙充填的石英細脈,脈寬約1cm~3cm,局部有硅化。礦化帶西端見浸染狀黃鐵礦化白云巖,東端地表亦可見薄片狀赤鐵礦石,全鐵含量達30%。分析認為該區鐵礦化帶與“天峻縣卓亥喬克北鐵礦點”同屬為沉積變質型。

銅礦化點位于閃長玢巖脈內,脈體走向NWW,寬度約5m,延伸可達200m,地表見孔雀石化、褐鐵礦化蝕變,圍巖為變質砂巖,角巖化發育。

5 找礦方向分析

卓亥喬克巖體形成的“環形”磁異常與接觸帶磁鐵礦物富集有關,地表角巖化巖石磁化率最高達27100×10-5·SI,測定全鐵含量達20%,不排除磁鐵礦體富集可能。

巖體北部斷裂構造、脈巖發育,地表多見褐鐵礦化、黃鐵礦化、孔雀石化現象;F5斷裂構造兩側分布有1:5萬水系沉積物測量AS3乙3綜合異常,并分解為8個1:1萬土壤綜合異常,以Au異常為主,幅值較高,元素套合較好,多為三級濃度分帶;對應化探異常、構造、礦化帶位置顯示低阻高極化激電異常,異常規模大、幅值高,推斷是由隱伏金屬硫化物富集引起。

綜上分析巖體北側具有Au、Cu、Fe多金屬礦產成礦有利條件,在該側斷裂破碎帶內及附近的志留紀地層中找Au等多金屬礦潛力較大。