武都區亂安子鐵鉛鋅多金屬礦地質特征及找礦潛力分析

宋全紅

(甘肅省有色金屬地質勘查局天水礦產勘查院,甘肅 天水 741020)

1 成礦地質背景

該區大地構造位置為秦嶺造山帶西段南秦嶺印支褶皺帶中,屬武都弧形構造前弧右翼,其北鄰中秦嶺海西褶皺帶,南接松潘-甘孜印支褶皺帶。礦區位于秦嶺造山帶西段南秦嶺多金屬成礦區帶,區域內礦產資源豐富,地表礦化以硫化物鐵帽為主,目前共發現礦點30余處,其中含鋅含銅褐鐵礦點21處,銅礦點5處,釩礦點3處,銅鋅礦點1處;還有鈾、鉬礦等。區內主要的鐵礦(化)點大都分布在志留系中—上統白水江群(S2-3bs)中,部分產于志留系下統白龍江群(Sbl)與中上統白水江群(S2-3bs)的接觸帶中,受走向斷裂及背斜構造控制。另外,石膏、重晶石等非金屬礦產在該區也有廣泛分布。

2 礦區地質特征

2.1 地層

礦區內除第四系沿溝零星分布外,主要出露地層有志留系中上統白龍江群(S2-3bl3)及泥盆系中統古道嶺群(D22g)。其中志留系中上統白龍江群(S2-3bl3)可分為3層,從下到上分別為泥鈣質板巖、深灰色粉晶灰巖、粉砂質絹云母板巖。泥鈣質板巖(S2-3bl31):出露面積小,厚度大于200m,未見底,巖性為深灰色泥鈣質板巖及粉砂質絹云母板巖,地層走向大致150°左右,傾向北東,傾角60°~80°,與上覆地層為斷層接觸關系;深灰色粉晶灰巖(S2-3bl32):厚度200m~700m,巖性為淺—灰色中厚層粉晶灰巖,粉晶結構,塊狀構造,主要礦物成份為方解石、石英等。巖層地層走向大致為120°~170°,傾向北東,傾角60°~75°。粉砂質絹云母板巖(S2-3bl33):分布在礦區中部,出露面積較大,厚度大于600m,與上覆地層呈斷層接觸。巖性有粉砂質絹云母板巖、長英質砂巖、炭質板巖局部夾薄層灰巖。地層走向135°~165°左右,傾向北東,傾角45°~75°。泥盆系中統古道嶺群(D22g)為淺灰—灰白色中厚層粉晶灰巖,厚度大于500m。走向135°~170°左右,傾向北東,傾角45°~65°,分布于測區東部。

2.2 礦區斷裂構造發育

測區內斷裂構造發育,主要為北西—南東向斷裂,其次為近南北向及東西向斷裂。規模最大的為F1斷裂,其它為平行F1的次生斷裂及派生近南北向的斷裂,其中與礦化密切的為北西—南東向層間斷裂為F2、F3等。

(1)F1斷裂:規模最大,延伸大于1.5Km,寬10m~60m,呈北西—南東向展布,走向110°~145°,向北東傾斜,傾角40°~80°,斷裂切穿志留系白龍江群粉晶灰巖(S2-3bl32)地層及白龍江群板巖(S2-3bl33)地層,分布石門溝—亂安子上莊一帶,在亂安子以西被第四系掩蓋。

(2)F2斷裂:呈北西-南東向展布,沿走向延伸大于800m,斷裂寬2.0m左右,走向120°~150°,向北東傾斜,傾角35°~40°,為層間斷裂,上盤為志留系白龍江群粉晶灰巖(S2-3bl32),下盤為白龍江群絹云母板巖、鈣質板巖(S2-3bl31),1號鐵礦體受該斷裂控制。

(3)F3斷裂:呈北西-南東向展布,沿走向延伸大于700m,斷裂寬2.0m左右,走向135°~170°,向北東傾斜,傾角50°~80°,為層間斷裂,上盤為中泥盆統古道嶺組粉晶灰巖(D22g1),下盤為志留系白龍江群絹云母板巖(S2-3bl33),2號鐵礦體受該斷裂控制。

2.3 區域內巖體構成

區內巖漿巖不甚發育,在區外較遠處僅有一些中酸性小巖株分布。代表巖體主要為小金廠石英閃長巖體(δο51):出露面積約11平方千米,呈“鉗型”南北向分布。巖體向西傾,傾角60°~80°,與圍巖界限較平直,局部凹凸不平并有超覆。

3 礦體地質特征

礦(化)體賦存于中厚層粉晶灰巖與粉砂質絹云母板巖的接觸部位及其附近,受層間斷裂及次級斷裂的控制。

3.1 礦體規模、形態及產狀

測區內已發現2條鐵礦體,均為單工程控制。

(1)1號礦體:受F2層間斷裂控制,賦存在灰巖的外側,礦體形態為似層狀,礦體產狀與斷裂一致,走向152°左右,傾向北東,傾角35°,僅受單工程Tc2控制,長度及延深不詳,厚2.02m,TFe平均品位48.9%,Zn品位0.36%。

(2)2號礦體:受F3層間斷裂控制,賦存在灰巖的外側,礦體形態為似層狀,礦體產狀與斷裂一致,走向161°左右,傾向北東,傾角68°,僅受單工程Tc1控制,長度及延深不詳,厚1.90m,TFe平均品位30.13%,Zn品位0.12%。

3.2 礦石特征

(1)礦石礦物成分:主要由褐鐵礦,少量菱鐵礦、菱鋅礦、黃鉀鐵釩等組成。

(2)礦石結構構造:礦石多為隱晶結構,蜂窩狀構造,鐘乳狀構造。

4 找礦潛力分析

4.1 圍巖蝕變及成礦條件

主要圍巖蝕變:地表主要有褐鐵礦化、菱鐵礦、菱鋅礦化、黃鉀鐵釩化等。

區域內的鐵錳鈷鋅多金屬成礦帶產于泥鈣質板巖與上覆中厚層粉晶灰巖的接觸帶,嚴格受地層層位控制,礦化層位穩定,延伸近50km。

通過2002~2004年的地質勘查工作,認為該區為鐵錳鈷鋅多金屬成礦帶,地表出露的褐鐵礦點為硫化物鐵帽,個別礦點上地表已圈出鈷錳鋅的工業礦體,證明其深部應為多金屬的硫化物。

從礦物組合上看,該區礦化的形成屬海溝熱水噴流沉積、后期改造所致。

4.2 勘查區地球化學特征

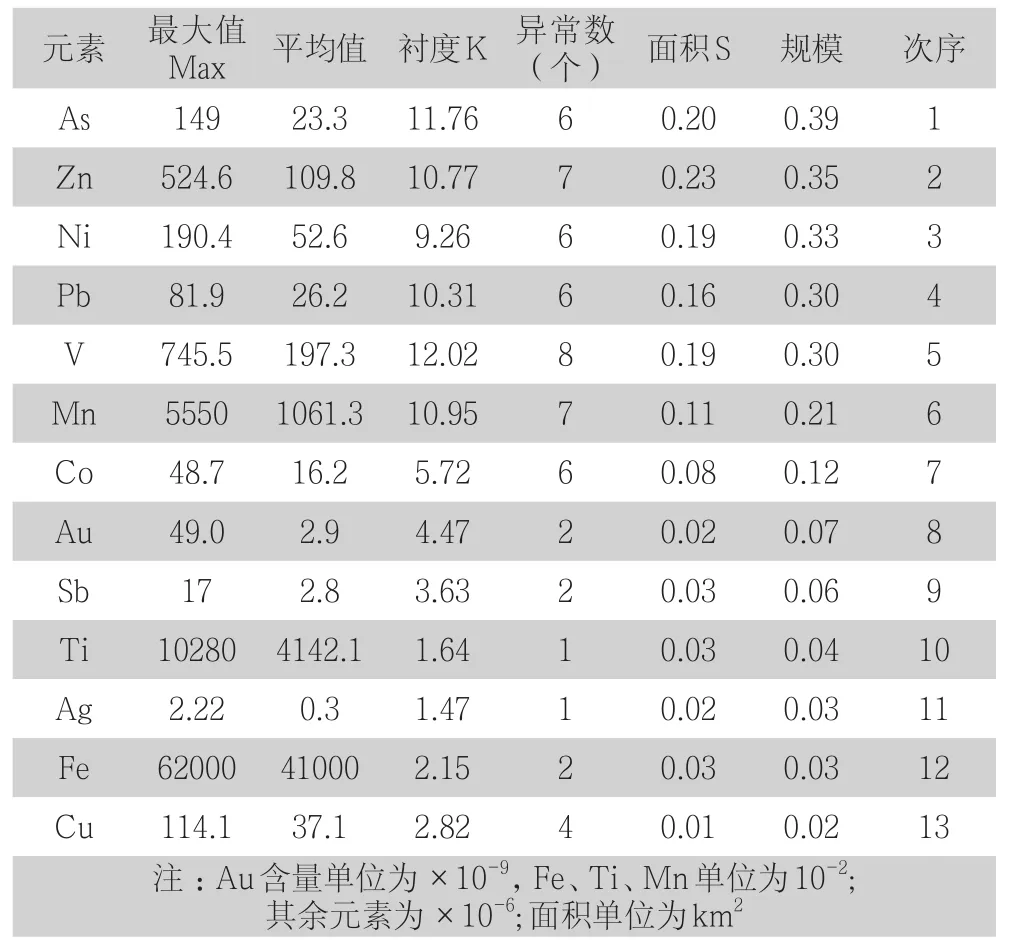

測區內有較強的As、Zn、Ni、Pb、V異常,Mn、Co、Au、Sb異常較弱,其它元素異常不發育。組合異常以(Cu-Zn)-Co、Ag-V、Au-As為主,各元素間相關性見系統聚類圖,單元素異常特征見表1。

表1 亂安子測區單元素溝系次生暈異常強度統計表

測區內圈出溝系次生暈綜合異常區3處,異常主要呈北西向展布,與地層走向基本一致。

(1)Ⅰ號綜合異常:呈長橢圓形,呈北西向展布,與地層走向基本一致。異常區以Zn、Ni、V、Mn異常為主,伴生Pb、As等異常,南段Zn、V、Pb、Cu、Fe、As元素異常吻合性較強。Zn元素最高值為314.4×10-6,襯度1.91,為尋找鋅等金屬礦的有利靶區。

(2)Ⅱ號綜合異常:呈橢圓形,呈北西向展布,與地層走向基本一致,以As、V、Au、Zn異常為主,伴生Ti、Ni、Ag等異常。核部Ni、Zn、Co、Cu等元素異常吻合性較好。Zn元素平均值為351.68×10-6,最高值為524.64×10-6,襯度2.13。為測區內最有意義的異常,異常區內發現含鋅鐵礦體。

(3)Ⅲ號綜合異常:呈橢圓形,呈北西向展布,向西未封閉,以Pb、Zn、Co、V、Ni、As為主,其它元素異常不發育。西段Zn、Ni、Co、Mn吻合性較好。Pb元素平均值為44.0×10-6,最高值為73.0×10-6,襯度1.80;Zn元素平均值為245.2×10-6,最高值為255.0×10-6,襯度1.30。為尋找鉛鋅等金屬礦的有利靶區。

4.3 成礦條件分析

礦區位于南秦嶺加里東褶皺帶中,北鄰海西褶皺帶和印支褶皺帶,南接海西褶皺帶和松潘-甘孜印支褶皺帶;根據區域礦產分布特征看,工作區處于兩河口—武都鐵(鋅)鈷錳多金屬成礦帶,礦體產于志留系灰巖與泥鈣質板巖的接觸帶中。區域地層成礦地質條件良好;該區帶內馬槽灣、仁家溝、劉家溝等地鐵鋅礦(床)點和鈷錳礦床的初步工作,發現區內鐵鋅礦體及鈷錳礦體均賦存于志留系中厚層粉晶灰巖和泥鈣質板巖的接觸部位,含礦層位穩定,延伸較大,約50km。區內已發現褐鐵礦點多處,具有相同的成礦環境和成礦條件。礦區成礦地質條件良好;礦區位于分散流I—(28)綜合異常內,異常面積約4.5Km2,長軸方向為北西向,長約3km,寬約1.8km。異常組合元素為Zn、Cu、Pb、Au、As、Sb、Hg,其 中Znmax>1000×10-6;Pbmax=40×10-6;Sbmax=10.23×10-6;Hgmax=1.105×10-6;Aumax=0.014×10-6。同時,有兩處Zn異常為566PPm和327PPm,異常值較高。這一組合異常及兩處高點異常值顯示鋅具有一定的找礦前景。

5 結語

礦區地球化學條件良好。通過工作在礦區內共圈出3個1:2.5萬溝系次生暈綜合異常區,并在測區內新發現2條含鋅鐵礦體。

綜上所述,該區內有較好鐵、鋅等礦產的成礦條件,但工作程度很低,有必要在測區內開展以槽探、鉆探工程為工作方法及手段的普查找礦工作。