以諸陽山礦山地質環境治理為例探討金屬礦山尾礦的綜合利用

許士華

(安徽省地質礦產勘查局325地質隊,安徽 淮北 235000)

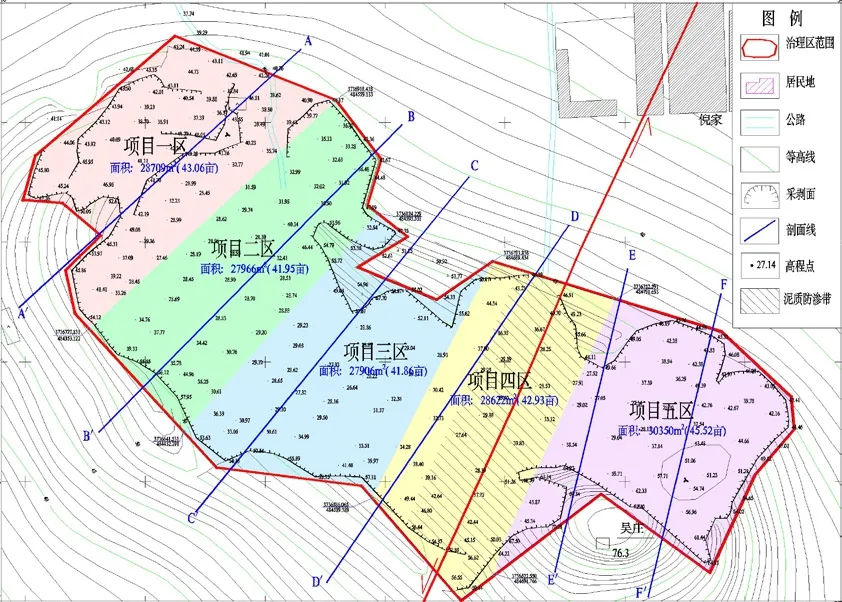

諸陽山項目區位于淮北市烈山區,總面積143553.08m2(215.33畝),為廢棄采石區,開采標高75m~25m,因歷史建筑石料用灰巖礦開采造成原始地形地貌遭到嚴重破壞,存在崩塌地質災害隱患。以下通過礦山地質環境治理與金屬礦山尾礦的綜合利用相結合的方式進行項目治理可行性探討。

1 項目區地質特征

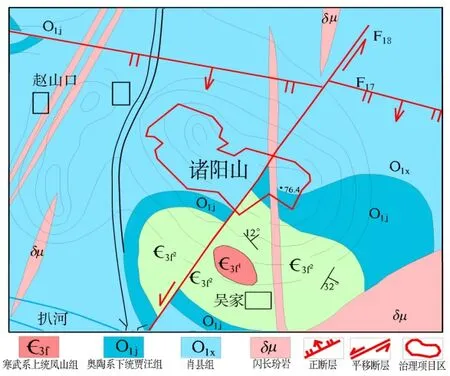

1.1 地層

項目區地層出露簡單,主要為寒武系上統鳳山組上段(∈3f2)、奧陶系下統賈汪組(O1j)、蕭縣組下段(O1x)及第四系。①寒武系(∈)。鳳山組(∈3f2):主要分布在礦區南部,巖性下部為灰、灰黃色中薄層含泥質白云質灰巖夾頁狀含泥質灰巖、中厚-薄層重結晶含生物碎屑灰巖,上部為中厚層白云巖、含灰質白云巖與灰巖、頁狀薄層含泥質白云巖互層。厚度大于20m。②奧陶系(O)。賈汪組(O1j):主要分布在項目區南部及東部,巖性為土黃色、黃綠色頁巖、鈣質頁巖,夾灰黃色中厚—薄層灰巖。厚度小于15m,與下伏地層寒武系上統鳳山組上段為假整合接觸關系。③第四系(Q)。主要出露于治理區西部,巖性為棕紅色粘土夾礫石,礫石成份主要為灰巖、白云質灰巖,形狀各異,大小不等。厚度0m~5m。

1.2 構造

項目區構造單元為皇藏峪復式背斜南段,褶皺和斷裂較發育,地層走向NW,傾向NE,傾角12°左右,東部走向NE,傾向ES,傾角32°左右。項目區中東部有一條北東向平移斷裂構造,長度約4500m,水平斷距約200m,走向約40°,大致形成于燕山期。

1.3 巖漿巖

項目區中東部有一條N-S向閃長玢巖巖脈,巖脈呈縱穿礦區南北,脈寬約28m,巖漿巖侵入接觸帶附近圍巖普遍蝕變,有強烈蛇紋石化大理巖,簡單矽卡巖及黃鐵礦化,黃銅礦化等[1]。

圖1 項目區基巖地質圖

1.4 水文地質條件

(1)含、隔水層。①含(透)水巖組:巖溶裂隙含(透)水巖組由生物碎屑灰巖、含白云質灰巖、鮞狀灰巖所組成,以巖層面裂隙和構造破碎裂隙處較發育,具有較大的不均一性,分帶性。局部地段見直徑1cm的溶蝕小孔和沿方解石脈發育的蜂窩狀溶孔。②隔水層:據普查資料顯示,項目區奧陶系下統賈汪組約11m,主要為薄層—葉片狀泥質灰巖、泥質白云灰巖及頁巖組成。寒武系鳳山組上段地層最大厚度約為40m,該層上部主要為薄層至頁片狀泥質灰質白云巖,中部為中厚層白云巖,含少量泥質,下部為中厚層灰質白云巖。

(2)地下水的補給、排泄。項目區內無地表水體,主要接受基巖裸露區的大氣降水補給,順地形排泄于外圍的徑流區;現狀徑流條件差,基本處于封閉狀態[2]。

1.5 工程、環境地質條件

項目區巖體主要為奧陶系下統賈汪組和肖縣組、寒武系上統鳳山組碳酸鹽巖,表層風化破碎,構造裂隙發育,產狀較平緩。項目區內基巖完整類為主,較破碎類巖層次之,巖體的整體性良好,工程地質條件簡單。

2 存在的礦山地質環境問題

(1)破壞和占用土地。治理區內因歷史無序開采形成大片的基巖裸露區域,采坑長約615m,寬約260m,最大高差約40m,破壞山地面積143553.08m2(215.33畝)。

(2)嚴重破壞自然地貌景觀。采掘破壞大量的植被,對治理項目區地貌景觀和生態環境造成嚴重影響,水土流失加劇,且鄰近009縣道造成視覺污染。

(3)存在崩塌地質災害隱患。項目區為低山丘陵地貌,原地形坡度一般10°~24°,因歷史采掘形成多處人工山體邊坡角在70°以上,陡坎相對高差約17m~40m,最大陡崖標高+72.2m。

3 礦區鐵尾礦綜合利用類型特點

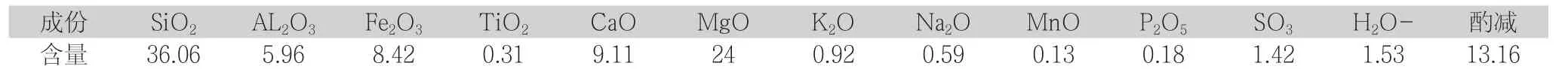

(1)化學成份。見表1。

表1 化學分析結果 單位:%

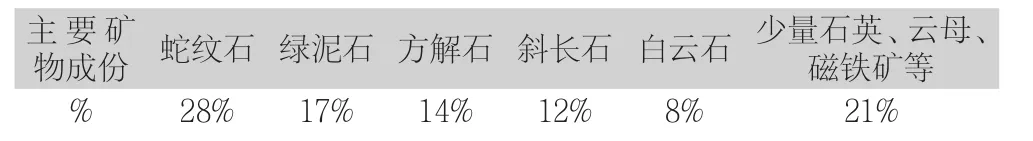

(2)礦物成份。

表2 主要礦物成份

(3)綜合利用主要途徑。根據檢測報告本地區鐵尾礦屬低硅(SiO2<65%)、低鐵(Fe2O3<10%)、高鈣鎂(CaO+MgO>15%),放射性檢測結果為使用量不受限制。細度模數(Mx)0.54,特細砂級,燒結溫度:1150℃~1170℃,密度1.06g/cm3。

4 綜合治理方案

4.1 治理方案比選分析

一般而言,采坑的治理優先考慮采用回填的方式治理,但淮北地區耕地資源有限,人地矛盾突出,難以找到回填所需的大量土石方。

經綜合考慮選用尾砂進行采坑回填方案,優點:①尾礦樣品經檢測屬低硅、低鐵、高鈣鎂細粒型鐵尾礦,為建筑用特細砂級,建筑使用量不受限制。②減少地方政府地環治理資金投入。③金屬礦山無需大量尾礦地面的堆存,減少占用、破壞大量的土地資源。④多家金屬礦山距項目區均較近,最遠的直線距離不足8km,最近約4.5km,運輸方便。

4.2 尾礦回填采坑耕植土封閉復墾方案

在收集治理區資料及踏勘調查基礎上,結合當地金屬礦山的尾礦產出量并考慮階段驗收的需要,經綜合考慮將治理工程劃分為五個區,計劃約5年內完成。

①項目一、二、三和五區為地層相對完整的有利地段,清基后直接采用尾砂分層壓實回填;項目四區斷裂發育的不利地段,采取設置泥質防滲層,形成一道人工隔水層,用于減少對地下水的滲透影響。②尾砂分層回填接頂時,為防止固廢直接暴露和雨水滲入堆體內,表面覆土50cm厚的耕植土,后進行植草復綠,達到封閉采場目的。③通過以上手段進行植被復綠形成可利用的土地,治理后邊坡2°~11°,大體恢復山體原貌,可使大部分降水能夠利用山體坡勢基本實現自然排泄,底部設置了防滲層可有效的減緩尾砂滲液可能產生的有害物質富集對地下水的影響,從而達到全面綜合治理消除地質災害隱患的目標。

圖2 工程布置圖

4.3 工程治理環境影響分析

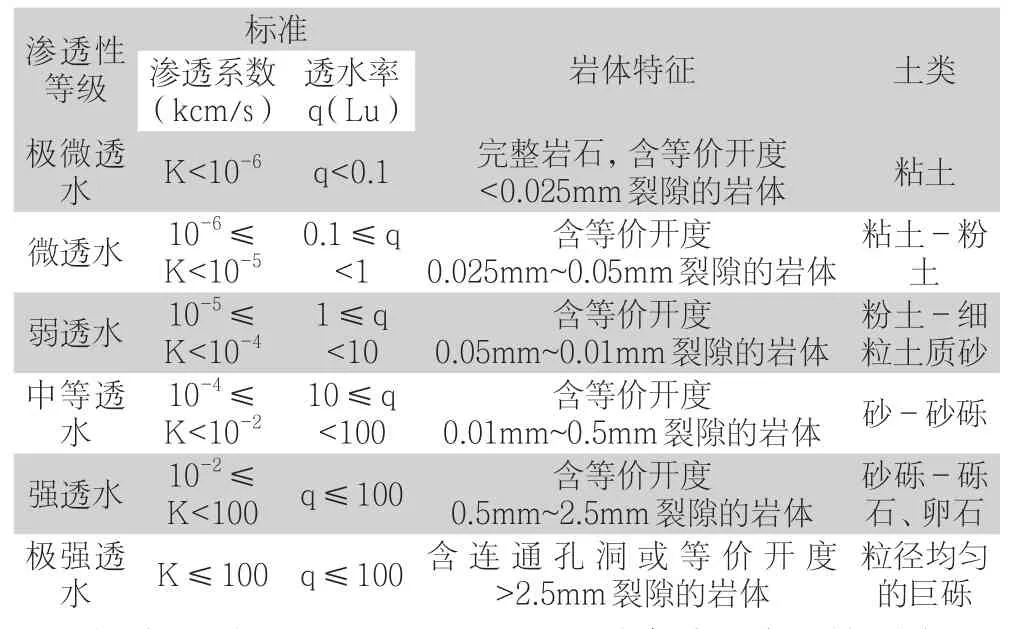

(1)水環境影響分析。經國家權威部門檢測,尾礦為低硅、低鐵、高鈣鎂細粒型鐵尾礦,屬建筑用砂特細砂級,其建筑使用量不受限制;采用尾砂回填采坑后,巖土體的滲流大體為準均勻介質滲流,根據尾砂擊實、滲透性試驗檢測結果及《水利水電工程地質勘察規范》(GB50287-99)巖土滲透性分級表3,顯示擊實后最大干密度為1.74g/cm3,最佳含水率為18%,測得壓實度85%時,滲透系數為9.85×10-6和壓實度93%時,滲透系數9.96×10-7(cm/s),其滲透性等級為極微透型。

表3 巖土滲透性分級表

經分析項目一、二、三和五區尾砂充分壓實回填采坑后,回填體本身即形成一道人工弱隔水層,滲透極弱,呈相對封閉狀態;項目四區平移斷層發育部位,底部設置泥質防滲層后,可有效減少滲漏及克服不良地質條件的影響,且尾砂經檢測無毒性超標,故預測回填治理后,對項目區周邊地下水影響較小,不會引起項目區周邊地下水的水質超標現象。

(2)大氣環境影響分析。項目所用尾砂為特細砂級,氣候干燥,無遮擋覆蓋裸露時,可能對項目區周邊產生揚塵污染,但采坑回填治理后采用頂部耕植土封層,輔以植被綠化的工程技術措施,完全可以避免,對項目區周邊大氣環境無影響。

4.4 治理措施與技術要求

施工工序:清基及危巖清理→泥質防滲層(項目四區平移斷層發育部位)→尾砂運輸→分層回填、整平、碾壓→控制測量→回填、整平、碾壓→覆耕植土→植草復綠。

①清基、危巖清理。清基時,應將基底范圍內的建筑垃圾、樹根、雜草、亂石等清除,后進行平整,碾壓,使基底滿足承載力要求,避免不均勻沉陷。局部高陡邊坡零星危巖體,自上而下進行清理。②泥質防滲層。優選塑性指數Ip>17的細粒級尾砂作為土源,含水量適當,施工時保證含水量偏差最大不超過2%,振動碾壓控制在4~6遍,根據土工試驗結果,達到最大干密度,碾壓密實。構造破碎地段可適量拌合膨潤土,機拌不少于2遍,做多組土樣配合對比分析,優選最佳配合比。質量合格標準為:該層滲透性達到10-7cm/s,滿足抗滲要求。③尾砂運輸。采用自卸運輸機械將各金屬礦山企業尾砂運輸到回填治理現場,運輸過程中要遮擋覆蓋,道路無遺撒,避免揚塵污染。④分層回填、整平、碾壓。底層回填細尾砂,攤鋪均勻,并控制攤鋪厚度,一般在250mm~350mm,采用振動碾壓機械進行碾壓。設計整平高程以與設計斷面高程為標準,壓實度達到93%以上。⑤封頂。采坑尾砂回填接頂后,覆50cm的耕植土,植草復綠,以達到封閉廢棄采場目的。

4.5 監測工程布置

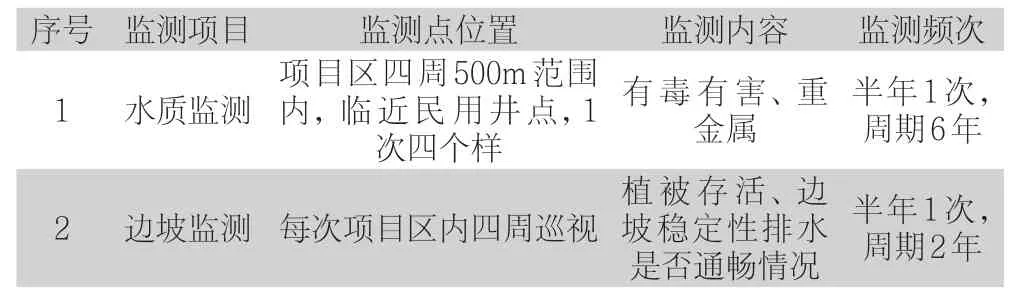

治理完成后,通過對項目區地質環境的監測,監測的目的和任務主要為:①尾砂回填后地表水入滲對地下水影響程度。②治理后邊坡穩定性及排水系統的暢通性。

表4 監測點位置及其說明

5 結論

將尾礦處理及周邊廢棄采石場的地質環境治理相結合,該方案技術上可行,即可低成本治理當地的地質環境問題,又可打開上述六家金屬礦山企業發展的瓶頸;方案的實施,能有效地消除崩塌地質災害,恢復可利用土地,提高土地利用率,具有顯著的經濟效益、社會效益和環境效益。