基于Infoworks-icm的城市管網規劃改造研究

周小偉

(江西省市政工程設計研究院有限公司,江西 南昌 330029)

0 引言

城市排水防澇工程設施,是現代化城市的重要基礎設施,是城市公用事業的重要組成部分。隨著城市建設規模的日益擴大,城區范圍不斷增大,國內許多城市的原有排水系統已不能滿足現階段的排澇標準,在發生局部性強降雨時極易發生內澇積水災害[1]。對此,傳統的解決方式是按照規劃標準翻排管道,但目前國內的管道改造方案一般按照設計降雨條件進行設計,針對改造工程實施中的一些客觀因素會對系統造成何種影響、改造后的效果如何、怎樣優化運行等問題缺乏有效的評價方法[2]。而水力模型基于流域產匯流原理建立,考慮降雨的時空分布情況,引入雨型概念,以反映不同地區的實際降雨情況,從而動態模擬演繹排水系統的運行狀況,深入表述排水系統水力狀態,模擬不同降雨條件下系統的超載流態,識別系統性能缺陷和誘因,為排水系統設計與改造工程實施提供科學支撐。因此,本文從工程應用出發,建立宣城市道叉河片區管網水力學模型,分析系統管道在設計標準下的排水情況,為設計改造提供決策支持[3-5]。

1 研究區域介紹

道叉河排水片區北依敬亭山,南臨梅溪河區,總匯水面積7.75km2。規劃建設用地東至宛溪河,南臨梅溪河區,西北至敬亭山,面積6.67km2,為宣城市行政商業中心,地面高程13~55m。本區域排水在防洪規劃中采用高水高排,低水泵排的方案。結合現狀已建管網情況,地面高程在15.0m以下的區域為低排區,地面高程在15.0m以上的區域為高排區。低排區雨水匯入道叉河向東非汛期自排入宛溪河,汛期通過現狀別士橋泵站抽排至宛溪河。

2 模型構建

2.1 計算模型與參數選用

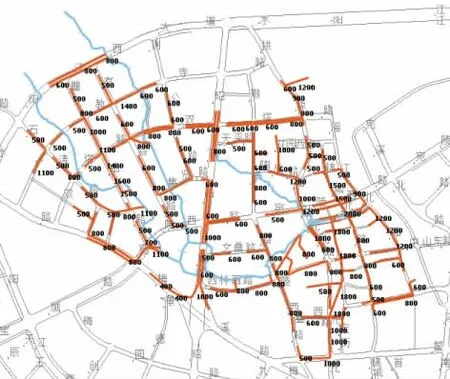

此次宣城雨水管網系統規劃中,新建地區雨水管網按照新標準采用推理公式設計,折減系數m取值1,依據地形進行布置。然后將新建雨水管道與現狀管道結合成一個新的排水系統(新建管道主要分布于西側,紅色圓圈內),集水區按照雨水口的收集范圍采用泰森多邊形法進行劃分。建成后的排水系統建模平面圖見圖1。infoworks-icm模型主要包含三大模塊,即產流模型、匯流模型和管道水力計算模型。本文依據常用的產匯流模型組合和適用場所[6-7],結合該地區實際可獲得的數據信息,最終選取計算模型見表1。

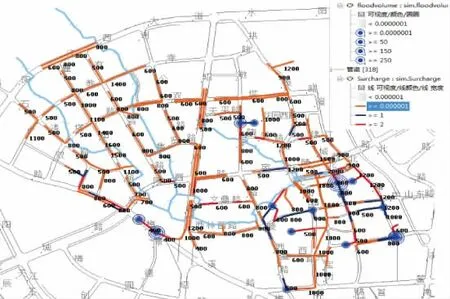

圖1 道叉河區排水模型平面圖

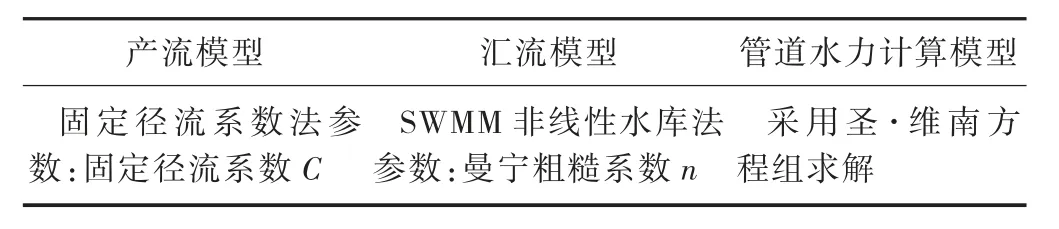

表1 選用產匯流模型主要參數

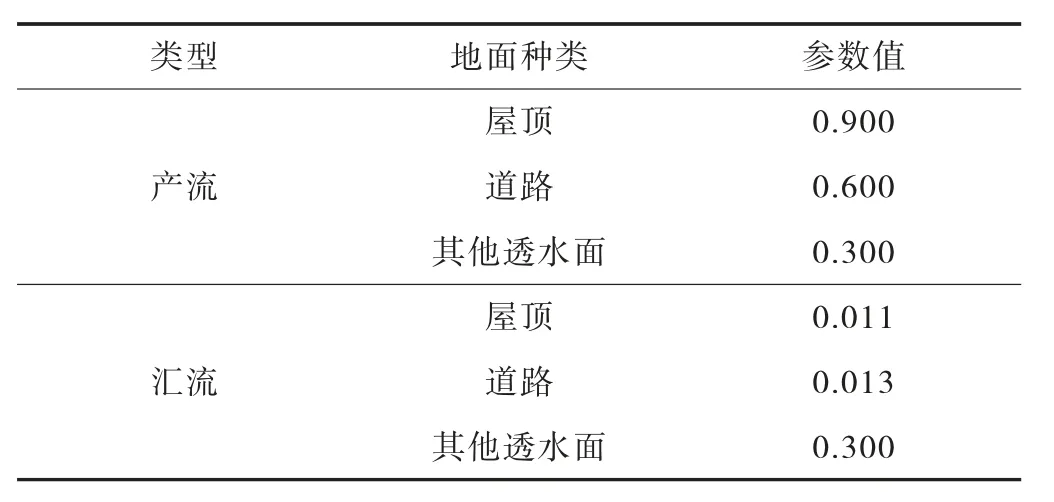

在模型計算中,下墊面條件的作用(如對產、匯流計算的影響)不可忽視,甚至可能起決定性的作用,因此根據該地區的用地分類情況,將該片區下墊面概化為四種類型,即屋面、道路、水面(不納入管網計算)與其他透水表面,依據模型下墊面提取功能進行對應面積的提取。鑒于該地區沒有實測的數據資料進行參數率定,本次模擬參數根據計算手冊所給定的參數值經驗范圍并以該片區近三年(2011—2013)實際統計的易澇點分布情況作為實測參照對模型參數進行率定。經過調試對照,最終模型參數見表2。

表2 模型計算選用參數表

運用上述參數,模擬該片區遭遇新標準3a一遇設計降雨時的排水情況。雨型采用歷時120min,雨峰系數為0.39的芝加哥雨型。模擬后的結果見圖2。

圖2 3a一遇排水能力評估圖

2.2 結果分析

計算機模型輔助排水管網的設計與改造,需要準確的水力性能評價指標表示研究對象的水力運行狀態,為設計與改造提供更科學、細致的方案。本次規劃在進行排水系統狀況的診斷過程中,將管道超載程度與節點漫溢狀態作為水力性能評價指標。采用水力坡度比值法(實際水力坡度與管底坡度之比)來描述管道超載程度[8]。依據水力坡降分析結果,道叉河片區管道排水能力可分為如下三種情況:

(1)水力坡降<1。此類型管道還處于非滿管狀態,完全能夠滿足新標準下的排水情況,無需改造。

(2)1<水力坡降<2。此類管道已經處于滿管狀態,但未溢出,但在超標降水發生時,會有積水風險,因此應根據具體情形分析是否需改造。

(3)水力坡降>2。此類管道已經滿流且已經溢出地面,產生積水點,區域管道過水能力已達不到排水要求,已經產生積水風險,需進行改造。

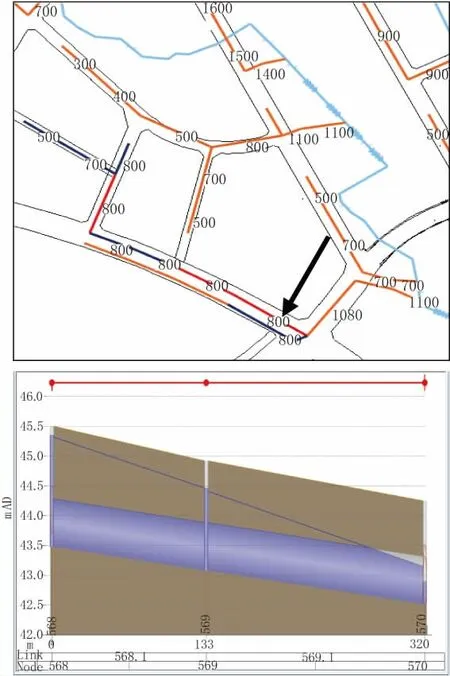

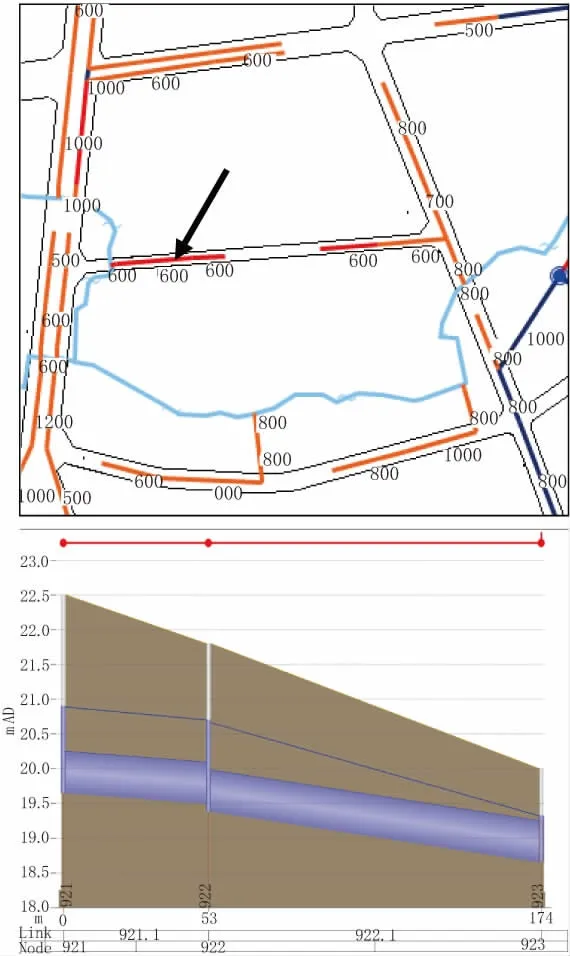

通過圖2模型模擬的結果可知,規劃新建的雨水管網系統運行良好,管道處于非滿管狀態,其排水能力能夠達到新標準要求,而現狀的雨水管網建成久遠,大部分是按照低標準進行設計建設的,但是通過模型的模擬評估結果可以發現,雖然之前管網按低標準設計,但是大部分管網能夠滿足新標準下的排水能力要求,無需全部提標重新設計改造,改造應根據各管道的水力坡降進行分析。現以梅溪路與寶成路交口管道、文鼎路管道作為典型,其他類似管道以此作為參照。其中,梅溪路管道平面與縱斷面見圖3,文鼎路管道平面與縱斷面見圖4。通過梅溪路管道縱斷面圖可以明顯看出,現標準下,管道已經達到滿管狀態,但是還未溢出。通過分析該地區道路豎向情況可知,該地坡度較緩,為0.3%,超標降雨產生的積水將無法順利排走,會產生較大的積澇風險,因此該段管道需要進行改造。查看文鼎路管道縱斷面可以發現,雖管道達到滿流狀態,但是此地地面坡度較大,超標降雨所產生的積水將能很快通過道路直接排入河道,產生積水風險的概率很低,因此對于此類管道可暫不進行改造。對于已經產生積水點,水力坡降>2的管道,則需全部進行提標改造。

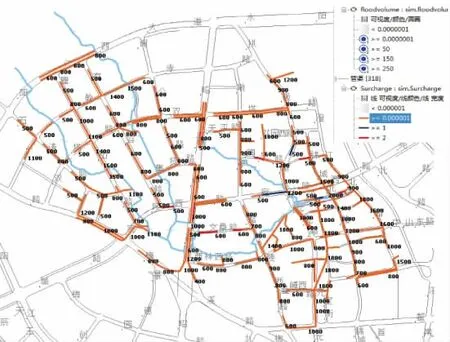

綜合以上水力性能評價分析成果,依據積水點位置和超負荷狀態情況,按照管道的超負荷狀況確定改造管道的位置,依次選擇不同管徑的管道進行模型模擬試算,以選取最佳的改造管徑。通過模型的指導優化,在對所有瓶頸處管道進行改造后,改造后的管網排水能力模擬結果見圖5。通過圖5可知,通過相應管道的改造后,能夠解決之前存在的積水問題,并且區域的排水管網排水能力能夠達到3a一遇的要求。

3 結 論

圖3 梅溪路與寶成路交口管道平面位置及縱斷面圖

圖4 文鼎路管道平面位置及縱斷面圖

圖5 改造后管網3a一遇排水能力評估圖

排水系統由于其組成的復雜性與運行效果影響因素的多樣性,一般的技術手段很難對其設計與運行情況進行全面而準確的分析與評價。而排水模型能在計算機平臺上仿真模擬現狀排水管網運行狀態,能很好地滿足排水系統的規劃、設計和運行預測的需要[9-10]。本文以道叉河片區為研究對象,使用infoworks-icm軟件建立了該片區排水系統的水力模型,模擬該片區遭遇3a一遇設計降雨時的排水情況。在模型指導下,根據管道水力狀態的結果并結合工程實際對不滿足要求的管道進行規劃改造。結果表明:

(1)運用模型能夠快速、直觀地進行片區排水能力評估,迅速發現現有排水管網排水能力的不足,明確管網的瓶頸與排水薄弱點。

(2)通過模型的區域評估和模擬,可有效提高該片區的排水設施的利用效率和使用性能,經過模型指導下的改造管道能很好地滿足新標準下的排水要求。