基于礦石二次污染的原因及應對措施研究

徐衛強

(歐米亞(上海)投資有限公司,上海 200125)

1 位置交通

礦山位于浙江省長興縣李家巷鎮,礦區距長興縣直線距離17公里,距湖州市區18公里。礦區交通位置見圖1。

2 礦山概況

該礦山始建于80年代,建礦初期為國有礦山,開采硅灰石為主,隨著硅灰石資源的枯竭,礦山轉為開采鈣粉用大理巖資源。2009年,該礦山被一外資集團收購,作為其在長興縣投資興建的重質碳酸鈣加工廠的配套原材料基地。

3 礦山地質

研究區大理巖礦屬于接觸變質型礦床,礦體賦存于石炭系黃龍組地層,由區內花崗巖體侵入過程中對厚層狀石灰巖加熱重結晶而成,礦體走向北東,傾向北西,傾角13-25度。為一緩傾斜厚層狀礦體。大理巖礦體頂板為灰黑色石灰巖,底板為硅灰石層及白云質大理巖。礦區范圍內構造發育,其中兩條近東西走向的斷層橫切礦體,為區內主要斷層。

4 大理巖礦體特征

礦區內礦體主要為純白色中粒結晶,糖狀大理巖,礦石松散。近頂板處見少量細粒灰白色方解石條帶,靠近底板硅灰石條帶有約40cm厚巨粒結晶灰白-淺灰色方解石層。礦體平均厚度59m,總體走向北東,傾向北西,傾角13°~25°,工程控制海拔標高+34m至-330m。

5 礦山開采現狀

目前礦山采用井下軌道運輸+斜井提升,設計年生產能力為25萬噸,實際產能15萬噸。礦山采用房柱法開采。

6 礦石等級劃分

根據客戶生產需要,礦山企業將礦石品級分為四類:即A級,B級,C級和副產品。

A級:原礦在磨至200目時白度大于等于92,黃度小于等于2.5。

B級:原礦在磨至200目時白度大于等于92,黃度大于2.5。

C級:原礦在磨至200目時白度大于等于91.5,小于92,黃度不作要求。

副產品:原礦在磨至200目時白度低于91.5的均視為副產品。

7 生產中所遇到問題及從中引發的思考

依據探礦資料,礦山開采區域已探明各品級礦石比例為A:B:C:副產品=25:35:30:10,但是,2020年3到9月份礦石產出數據的統計結果顯示,實際產出不同品級礦石的比例約為A:B:C:副產品=12:47:33:8,即使在探明A級礦塊區域內產出礦量也比預期大幅減少。

為了對當前開采區礦石品級做出進一步評估,我們分別對現有礦房和工作面刻槽取樣;同時也對每個工作面所產出礦石從爆破后至運到工廠料場期間的每一個關鍵環節各采集一個樣品,以便進行質量控制追蹤。經過一周的連續跟蹤取樣,并對樣品測試結果進行對比,我們發現運至工廠的礦石白度總體變化不大,但是黃度有明顯上升;而且有相當一部分B級礦石出自A級礦開采區。

鑒于礦石從開采到運至工廠,期間經過多個環節,我們懷疑礦石黃度增加的主要是由于某一個或多個環節的二次污染造成的。

8 監測措施及應對辦法

對于同一個采礦工作面產出的礦石,我們從頭至尾在每個關鍵環節安排取樣,對所取每組樣品第一時間送檢,待測試結果全部出來后,通過對比分析,判定二次污染所在環節,進而研究如何采取有效措施來避免或降低二次污染的發生。

礦石生產、運輸流程:井下作業面爆破--->將爆破后的礦石(砂)鏟裝并運輸至礦井下裝車平臺傾倒--->井下裝車平臺二次裝車--->提升至地表并傾倒堆積--->1天到數天后將堆積起來的礦砂用卡車運輸至10公里之外的加工廠--->工廠堆場卸貨并堆積。

取樣安排:考慮到礦石從爆破后到運輸,裝卸各個環節都有可能混入雜質使得礦石黃度增加,從工作面爆破到礦砂運至加工廠庫房,我們對四個采礦作業面分兩批次取樣8組。

井下作業面爆破后(采集S1號樣)--->將爆破后的礦石裝到井下運礦車上后(采集S2號樣)--->礦石運至井下裝車平臺傾倒后(采集S3號樣)--->將裝車平臺礦石裝至提升礦車后(采集S4號樣)--->礦石提升至地表并傾倒(采集S5號樣)--->礦石運至客戶工廠卸貨(采集S6號樣)。

9 樣品化驗結果及數據統計對比

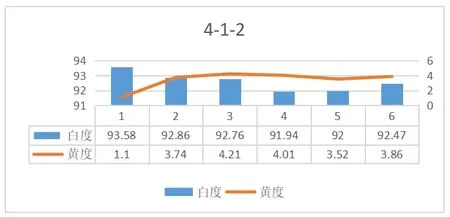

本次研究區域位于開采區4個不同的工作面,一共采集2個批次樣品8組,每批次樣品化驗結果見表1,2,數據統計圖見圖2,3,4,5,6,7,8,9。

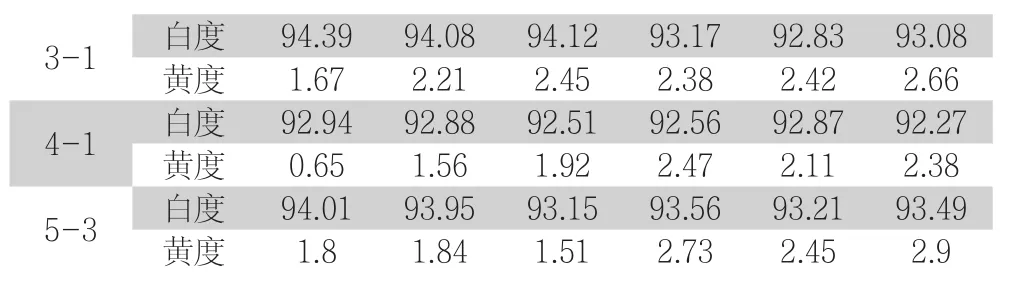

表2 第二批次礦石樣品測試結果表

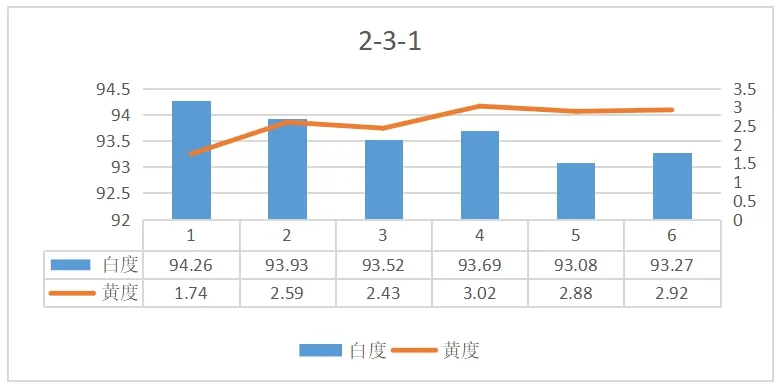

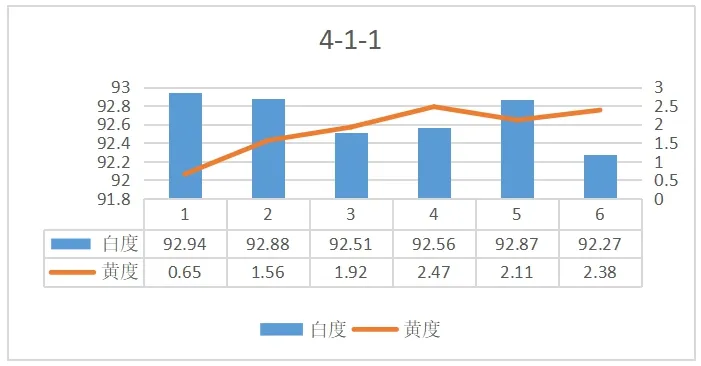

圖2 礦石樣品第一組檢測結果

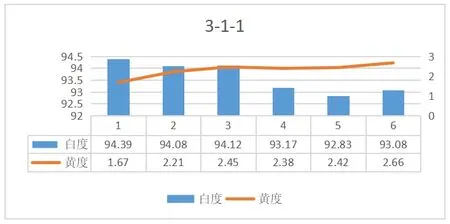

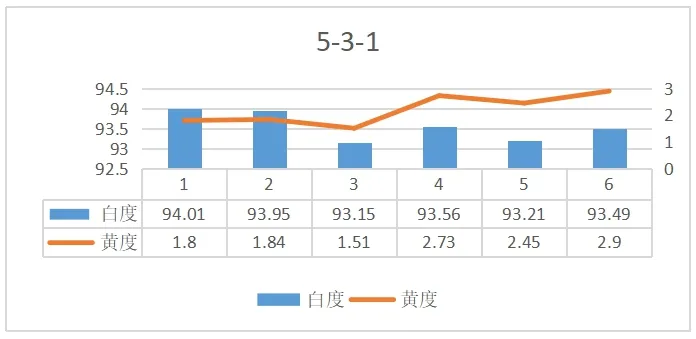

圖3 礦石樣品第二組檢測結果

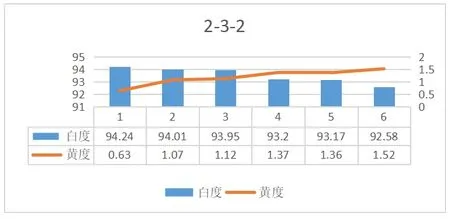

圖4 礦石樣品第三組檢測結果

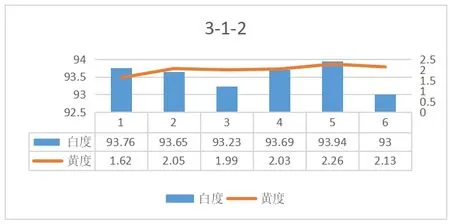

圖5 礦石樣品第四組檢測結果

圖6 礦石樣品第五組檢測結果

圖7 礦石樣品第六組檢測結果

圖8 礦石樣品第七組檢測結果

圖9 礦石樣品第八組檢測結果

通過以上數據統計對比,我們得出以下幾個結論:

(1)爆破后礦石白度最高,黃度最低,但是在之后的裝載、運輸環節中,隨著各環節次數的增加礦石白度有所下降,黃度明顯升高;

(2)從總體來看,各組樣品中S2黃度增加幅度最大,S4黃度增幅緊隨其后。即礦石從爆破后到裝載上車這一過程中二次污染最為嚴重;從井下裝礦平臺堆放到再次裝載,此過程二次污染幅度次之。

10 二次污染原因分析

10.1 主要原因

經過多次現場觀察,礦山所在地年降雨量充沛,礦區范圍內及周邊大型斷裂及溶洞發育。由于該礦山工作面位于水平面以下,每當雨季來臨,地表積水將沿著裂隙及溶洞等導水通道流入礦井內。礦區地表第四紀黃土普遍發育,粘土顆粒即隨著地表積水一同滲流至礦井內,造成礦井內底板積水。而井下工作面附近并無導水通道,造成積水在工作面附近聚集,見圖10。由于白象礦礦石結構松散、易碎,爆破后,礦石及礦砂在裝載機鏟運時與攜帶有大量粘土顆粒的積水大面積接觸,粘土顆粒將附著于礦石/礦砂表面,造成黃度大幅提高。

圖10 采場底板積水圖

10.2 其他原因

礦石在裝載完低品級礦石后,鏟斗未經清洗便直接開始高品級礦石鏟裝,造成輕度二次污染;礦石在運輸高品級礦石前,車斗未進行徹底清理,造成輕度污染;

礦砂在庫房堆積過程中,作業裝載機械在鏟運過低品級礦石后,未經清洗直接鏟運高品級礦石,造成一定程度污染。

由于在同承包商結算時,針對產出礦石都是按照同樣的單價進行結算,以至于在礦石鏟裝運輸時,承包商在礦石分選方面缺乏積極主動性,造成高品級礦石和低品級礦石混在一起,礦石整體質量降低,見圖11。

圖11 不同品級礦石混合堆放

11 應對措施建議

(1)礦井地面主斷層附近和溶洞發育的地方,開鑿排水設施,在雨季期間,保障地表水的疏通速度,盡可能減少下滲到礦井的水量。

(2)礦井下設置水溝,并定時維護清理,及時將斷層和溶洞的泥水清理干凈,保障工作面附近區域、礦房內部底板無積水,地下儲礦平臺無積水。

(3)新增裝礦平臺一個,從而將A級礦石單獨堆放,在該堆放平臺安排專人監管并及時清理,保證該平臺的清潔。

(4)對鏟車車斗和運礦車輛內部和輪胎及時清洗,運礦卡車車斗設置斗篷覆蓋。

(5)因此在今后工作中應該加強對承包商的管理,將產出不同品級礦石實施差價承包,高品級礦石結算單價適當提高,低品級礦石單價相對調低,以此調動承包商參與現場質量控制的積極主動性。