探究構造地質與工程地質的基本關系

安曉東

(湖北省地質勘察基礎工程有限公司,湖北 武漢 430200)

我國幅員遼闊,地大物博,形成多種獨特的地質結構,例如西藏高原的凍土、新疆的戈壁灘、廣西喀什特地貌,不同的地質結構在進行作業施工時,需要結合構造地質特征,繼而考慮工程特點進行施工。構造地質是研究地質構造的地質學,工程地質是應用地質學解決工程問題,后面所提及的構造地質應是地質構造可簡稱構造。因此研究構造與工程地質之間的關系,能夠增強工程的可行性,繼而做出合理的設計方案、施工方案,避免因地質構造不明確造成的工程風險或工程浪費。

1 常見的構造和特征

所謂的構造是經過地殼運動而形成的地質形態,常見的構造地質如傾斜巖層、層、褶皺以及斷層。不同的構造地質呈現的結構也是極大差異的,傾斜斷層是指地層平面與水平面之間具有一定角度(銳角或者直角)的地層。其中一些是原始的傾斜巖石,例如在沉積盆地邊緣形成的那些巖石,在山坡上形成的一些殘余和沖積層,一些由風沙和冰川形成的巖石層,以及火山口周圍堆積的熔巖和火山碎屑層。在大多數情況下,地層由于構造運動而變形和移位,從而導致傾斜姿態[1]。在一定范圍內,巖層的發生通常是一致的,稱為單斜巖層。單斜巖通常是褶皺結構的一部分。

其中褶皺也是一種構造地質,其因為巖石受到彎曲力而引起的變形。有些褶皺不明顯,有些褶皺很明顯。它們的大小也大不相同。大的綿延數公里甚至數百公里,而小的綿綿數厘米甚至只能在顯微鏡下看到。風化和暴露巖石輪廓使許多大褶皺的頂部被侵蝕掉,因此可以清楚地看到褶皺。

斷層是指地殼在應力作用下破裂,斷面兩側的巖石塊均發生明顯位移的結構。斷層的大小各不相同,較大的斷層可以沿著走向延伸數百公里,并且通常由許多斷層組成,可以稱為斷層帶。較小的只有幾十厘米。斷層在地殼中廣泛發育,是地殼中最重要的結構之一。

中國的地質結構復雜,不同的構造對于工程施工產生不同的影響,同時工程施工也會引發或加劇不穩定構造的變形。如當隧道施工要穿越斷層地段時,由于斷層破碎帶的特殊地質結構,常常容易引發透水、塌方等事故,對人員機械安全及工程安全造成危害;又如建筑物需要建設在單斜構造的斜坡上時,當坡向與巖層傾向一致,工程建設前沒有查清地質構造時,建筑物基礎施工開挖也會導致邊坡失穩,危及人身及工程建設的安全[2]。

2 構造地質與工程地質的關系

2.1 構造對于工程活動不利影響

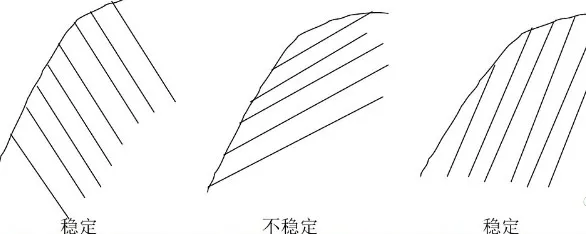

(1)褶皺對工程活動的影響。褶皺中任何一個彎曲被稱之為褶曲,因此可以將褶皺劃分為背斜、向斜。不同的褶皺對于工程產生不同的影響,褶皺對于工程的不利影響主要是因為巖層破碎產生的巖體穩定問題和向斜部地下水的問題。同時單斜構造中對傾斜巖層引起的順層滑坡問題。不同的巖層產狀與坡向關系,分為順向坡和逆向坡,不同的角度、不同的坡向會產生不同的穩定性,如圖1所示。

圖1 巖層坡向與穩定性關系

在順向坡施工時,應重點關注巖層的傾向、傾角的大小以及是否存在軟弱夾層的問題。同時不同的皺曲結構對隧道位置的選擇也有影響,在褶曲構造區域里,隧道應盡量選在背斜中,而避免使用向斜和折疊的兩翼。這是因為在背斜線中,由于地層向下彎曲,可能會隨著地層的上部開裂而形成大大小小的石塊,在開挖過程中易于保持穩定性。相反,在向斜線上,由于地層向上彎曲,可能會在地層的下部裂開,形成大小不一的石塊,在開挖過程中容易引起跌落或塌陷。另外,如果地下水聚集在向斜底凹的底部,那么這對施工也是不利的。從地質構造的角度看,兩翼的巖性是均勻的。當隧道通過折疊區域時,應嘗試通過折疊結構的機翼。當必須穿過折疊結構的背斜線和向斜線時,應優先考慮背斜線,并應盡可能避免使用斜向線。

(2)節理裂隙對工程活動的影響。所謂的裂隙是巖層受力斷裂后兩側巖快沒有顯著位移的小型的斷裂構造。既有構造裂隙也有非構造裂隙。構造裂隙分布、走向有一定的規律性,非構造裂隙規律性差。裂隙對于工程的影響主要包括破壞巖石的完整性,加劇風化作用,促進了風化速度;降低了巖石強度,因此減弱了巖石的承載力和穩定性;有利于開展挖方采石,但是影響爆破作業的效果。

(3)斷層構造對工程活動的影響。斷層巖層受力后,兩側巖快發生了顯著位移的斷裂構造,斷層三要素分別是斷層面、斷層盤以及斷距,不同的斷層結構對工程造成不同的工程影響。地質的活動構造主要是指第四紀以來的構造變動,它一直處于變化的范圍內。活動構造是影響當地區域穩定性和工程建筑安全的直接因素,對于工件建設安全以及后期使用都帶來了巨大隱患。因此關注構造地質與工程地質之間的關系,合理避免構造地質對于工程的影響。

2.2 構造地質與工程地質的相互關系

地球的地殼運動從未停止過,因此地質構造的演化過程也是一個不斷變化的過程,所以構造地質與工程地質的關系必然也是不斷變化的,因此我們要用發展得眼光去看待構造地質和工程地質[3]。首先,構造地質是一個龐大的、系統的學科,涉及到地球動力引起的地表的幾何形狀,組合形式,形成機理和發育過程,并探討了動力的方向,方式和性質。研究范圍包括大地構造,區域構造和表觀微構造。工程地質是應用地質學原理解決實際工程問題,從而也必須要研究構造地質,通過斷層破碎帶時,經常會出現巖體結構面滑動,坍塌,突沙和涌水等現象。

2.3 構造對工程國民經濟的影響

2019年發生地質災害其中滑坡4220起、崩塌1238起、泥石流599起、地面塌陷121起、地裂縫1起和地面沉降2起,分別占地質災害總數的68.27%、20.03%、9.69%、1.96%、0.02%和0.03%,其中大部是因為工程地質施工造成的地質災害,而這些災害往往與地質構造有著密切的聯系,由于地質構造形成的各種地質形態和各種不穩定的地質結構,最終在自然條件下或人為條件下引發地質災害,這些地質災害會對國民經濟造成巨大損失。當然,也不是構在工程領域都會造成不利影響的,比如在工程中也會用利用構造地質來尋找地下水源,在找礦工作中也會種用構造來尋找礦產資源等等。

3 構造地質學在工程地質學中的應用

(1)地質構造調查和評價。深層地下的地質穩定性取決于深層地下的地質特性。地下深層地質直接影響著地殼運動。地下巖層一般可分為四層:承壓層,過渡層,地幔層和地殼軟層。通過對巖石斷裂力學和大陸動力學的研究,得出了區域穩定動力學理論。通過該理論的應用,可以將巖土工程地質條件與地震活動結合起來,對地質條件進行合理準確的評價。通過對地質構造的研究,可以得到區域深層地殼的穩定性。在變質帶深層地殼中,其性質會影響區域性地殼的穩定性。通過對變化帶的研究我們可以找到一個適合工程建設的穩定位置。

(2)工程選址中的應用。工程建設的選址中,建設項目的選址首先要考慮區域構造穩定性,而區域構造穩定性主要從大地構造單元及地震帶情況及工程區附近有無活動性斷裂出發選擇相對安全穩定的地段作為建設場地,其次還要分析工程區有無不穩定的地質構造和不穩定的地質結構面,尤其是臨邊工程、邊坡工程及地下洞室更為突出,選址時應避開不穩定邊坡,尤其是地層走向和邊坡走向相同且地層傾角小于邊坡傾角的順向邊坡,巖體的不穩定結構面;地下工程的選址應避開不穩定地質構造,避免工程走向與巖石走向平行或相交角過小等等。當工程建設無法辟開時,應全面了解工程區地質構造,加強對不穩定因素的處理,保證工程建設的順利建設及安全使用。在我國,目前工程建設呈現出遍地開花的趨勢,我們是無法避開地持構造的,因此在大多數工程建設對于地質構造說不是避讓,更多的是處理,因此在實際工程建設中應做好對地質構的詳細地質調查、勘查,采取合理的措施加以處理。

(3)工程建設中的應用。在工程建設中,既有地面工程又有地下工程。地面和地下施工需要同時進行,有時地下施工要比地面施工更為頻繁。地下施工更為困難。除了承受地下建筑的地下壓力外,地下環境也非常復雜。若因對地質構造及不穩定的結構面了解不夠,后期施工時極有可能引發諸如塌方、滑坡、崩塌、邊坡垮塌等地質災害,直接危及工程建設及人身安全。因此,在工程建設前應充分進行地質勘察,詳細了解地質構造和不穩定的地質結構面,通過對地質構造的分析,制定預防措施和改進施工方案,減少構造地質對工程施工的不利影響,只有運用科學的方法和手段,采用規范合理的施工工藝,才能保證工程建設的順利進行,確保人身及質量安全,才能建設出更加優質的工程。

4 結束語

通過研究構造地質和工程地質之間的關系,結合筆者自己的實際工作經驗,可以得出以下結論:

(1)裂隙、斷層以及褶皺都會對工程地質產生影響,同時工程施工也會對構造產生影響,二者相互作用,相互影響,因此開展工程地質,離不開對構造地質的研究。

(2)不同的構造對工程施工產生的側重點不同,因此要做好調查評價,制定預防措施和改進方案,減少構造地質對工程施工的不利影響。

(3)在施工過程之前,必須要首先掌握工程地質資料,了解當地構造地質活動,結合工程特點,進行選址、保護巖土體穩定性等工作,保證工程建設質量。