以謬制謬

2021-06-15 07:16:34韓璐

快樂語文 2021年13期

關鍵詞:大學生

文/韓璐

面對別人的錯誤觀點,與其正面闡釋,不如以謬制謬來得更有效、直接。

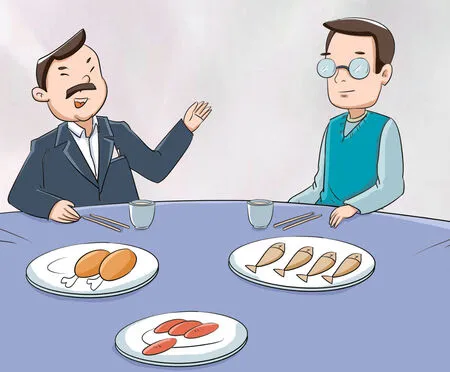

作家、主持人吳淡如有一次應朋友的邀請去參加宴會,坐在她旁邊的是一個白手起家的商人。他倆彼此不認識,朋友過來敬酒時,便向商人介紹吳淡如。商人聽罷,面無表情地說:“學歷沒用啊!我不過小學畢業,創下一番家業,給我打工的職員都是大學生哦!”商人的聲音很大,引得許多人向這邊張望。吳淡如聽后,微笑著問他:“既然學歷沒用,那你用那么多大學生做什么?”商人聽了,一時語塞,支支吾吾了半天,最后說:“這下我認識到學歷的厲害了!”吳淡如不愧是主持人,一下子抓住了對方的謬誤,并給予有效反擊。

這樣的場景,常發生在外交場合。清末的一個外交場合上,有個外國人向我國外交官張德彝挑釁道:“你所穿的中國鞋鞋底非常笨重,不靈活。由此可以看出,中國人也是這樣的。日本向西方學習后迅速強大,中國現在很落后,也應西化。”這種言論顯然傷害了中國的民族尊嚴,張德彝直接駁斥道:“以鞋底的樣式來評判人的真假虛實,不無道理。貴國的鞋底前薄后厚,其中比較厚的只占整個鞋底的四分之一;日本的鞋底,前后實心而中間空心,實心部分不足四分之一;都不像我國的鞋底,前后都一樣。若以鞋喻人,說明我們待人始終如一,不會輕易改弦易轍、忽冷忽熱的。”外國人聽了,啞口無言。

下一次,當你聽到別人錯誤的言論時,別急著解釋,試試以謬制謬吧。

猜你喜歡

今日農業(2021年15期)2021-10-14 08:20:06

青春期健康(2020年22期)2021-01-12 00:50:58

下一代英才(酷炫少年)(2019年3期)2019-03-25 02:34:18

黃河之聲(2017年14期)2017-10-11 09:03:59

北方音樂(2017年7期)2017-05-16 00:32:46

教育與職業(2014年7期)2014-04-17 18:46:57

教育與職業(2014年16期)2014-01-19 01:24:34

中國火炬(2013年7期)2013-07-24 14:19:23

中國火炬(2010年9期)2010-07-25 11:45:09

中國火炬(2009年2期)2009-07-24 14:31:30