重組組織型纖溶酶原激活劑治療循環缺血性腦卒中的短期療效及預后

王 俊,肖科金,高兆玉,朱勝華,周 祎,劉曉瑜,蔡超群

(湖南中醫藥大學附屬岳陽醫院 腦病二科,湖南 岳陽 414000)

急性缺血性腦卒中(acute ischemic stroke, AIS)作為我國最常見的腦卒中類型,占所有卒中類型的2/3以上[1]。重組組織型纖溶酶原激活劑(recombinant tissue plasminogen activator, rt-PA) 是一種重組組織型纖溶酶原激活藥,通過其賴氨酸殘基與纖維蛋白結合,并激活與其結合的纖溶酶原轉變為纖溶酶,但是循環系統中激活的纖溶酶原相比較弱,所以阿替普酶能選擇性地溶解梗死部位的血栓,因而很少產生其他出血并發癥。靜脈溶栓被公認是目前臨床上急性腦梗塞的常規治療方法,大部分患者在4.5小時內接受靜脈溶栓治療有顯著療效并能顯示更好的遠期預后[2]。腦梗死根據累及供血動脈的不同分為前循環梗死和后循環梗死,后循環梗死占所有缺血性卒中的20%[3]。以往主流研究認為后循環梗死病情更為嚴重,致死率及致殘率均較高,并且遠期預后差[4-5]。以椎-基底動脈為主的后循環為小腦和腦干提供血供,迂曲纖細的血管更容易梗死[6]。但近年研究結果提出了新的質疑[7]。目前對前、后循環系統缺血性卒中溶栓療效及預后差別的結論并不統一。本研究目的在于評價不同循環系統的腦梗死溶栓治療患者的短期療效及預后差異。將我院134例急性腦梗死患者治療及預后進行回顧性分析,以探究前循環及后循環采取靜脈溶栓治療的差異性。

1 資料與方法

1.1病例選擇 2017年7月至2019年12月我院收治在發病至溶栓時間(onset to treatment time, OTT)≤4.5 h時間窗內接受阿替普酶靜脈溶栓治療的缺血性腦卒中患者134例,結合牛津郡社區腦卒中項目分型以及頭顱CT和(或)MRI檢查區分缺血發生的血管分布區域。前循環卒中累及頸內動脈、大腦中動脈或大腦前動脈供血區,后循環卒中累及椎-基底動系統,其中前循環腦梗死患者85例,男42例,女43例;后循環腦梗死患者49例,男33例,女16例。

1.2溶栓方法 相關研究表明對于亞洲人體質低劑量阿替普酶靜脈溶栓療效肯定且安全性高[8-9]。故本研究擬采取rt-PA按0.75 mg/kg給藥,最大劑量為75 mg ,其中 10% 在最初1分鐘內靜脈注射,其余90%維持1小時靜脈泵入[10]。患者在溶栓前及溶栓后 24小時均進行 CT、MRI檢查,同時對患者病情變化進行監控,及時復查。

1.3評估方法 采用美國國立衛生研究院卒中量表(National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)對所有患者入院時、溶栓后3 h、溶栓后24 h后進行評分;治療后24 h NIHSS評分降低≥4分或者降至0分則判斷溶栓早期癥狀得到改善;采用改良的Rankin量表(Modified Rankin Scale,mRS)評估患者治療前、30 d、90 d的臨床結局,從而判斷其預后情況,mRS評分0~2分則判斷為預后良好;利用頭顱CT或MRI觀察患者的顱內出血轉化情況,癥狀性顱內出血轉化的判定以NIHSS評分增加≥4分并伴神經功能惡化為標準。比較溶栓后3 h和24 h的NIHSS評分和治療前、30 d和90 d mRS評分、早期改善率來比較前后循環溶栓的臨床療效;比較癥狀性顱內出血率、3個月病死率、預后良好率以評估溶栓安全性。

2 結 果

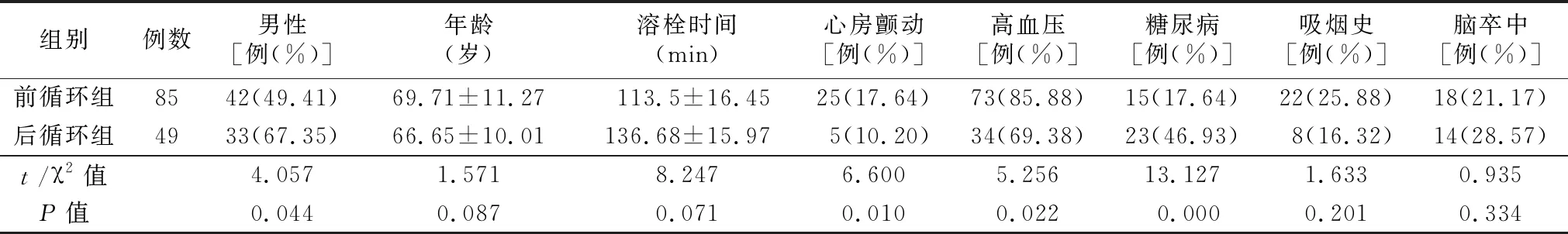

2.1基線資料比較 兩組年齡、溶栓時間、吸煙史、腦卒中史差異無統計學意義;后循環組的男性占比更高(P<0.05)。前循環組高血壓、心房顫動患病率高于后循環組(P<0.05),而糖尿病患病率低于后循環組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組基線資料比較

2.2NIHSS評分比較 兩組組間及不同時點NIHSS評分比較差異有統計學意義(P<0.05);組間和不同時點的交互作用差異無統計學意義(P>0.05)。兩組溶栓3 h評分、溶栓24 h評分分別較治療前改善明顯,并且后循環組的溶栓療效要優于前循環組。見表2。

表2 兩組溶栓前后NIHSS評分比較分)

2.3mRS評分比較 兩組組間及不同時點mRS評分比較差異有統計學意義(P<0.05);組間和不同時點的交互作用差異無統計學意義(P>0.05)。兩組溶栓30 d、90 d時的mRS評分明顯改善,并且后循環組療效要優于前循環組。見表3。

表3 兩組溶栓前后mRS評分比較分)

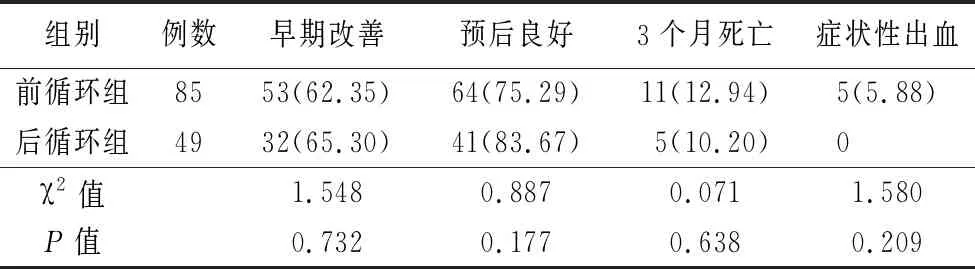

2.4預后及不良反應比較 兩組早期癥狀改善率、預后良好率、癥狀性顱內出血、3個月病死率方面比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。

表4 兩組預后及不良反應比較[例(%)]

3 討 論

我國是一個腦卒中發病大國,缺血性腦卒中已經成為國民的首位健康殺手。rt-PA是目前公認的治療急性缺血性腦卒中的最有效藥物,在合理的時間窗內選擇rt-PA靜脈溶栓被證實是改善腦梗死患者預后的有效治療方法[11]。而關于靜脈溶栓療效及安全性的研究也方興未艾。

本研究顯示后循環梗死發病人群的男性及糖尿病患者比例更高,這可能是因為在生活方式上不良習慣導致男性的高血壓、糖尿病患病率較女性更高,有研究顯示糖尿病等危險因素與后循環梗死發病概率密切相關,高血壓與糖尿病更易導致小動脈玻璃樣變性和微梗死,而后循環相比于前循環在供給腦干、小腦、枕葉的血管的解剖結構上血管走行及分支生理變異較大,大部分供應腦干的深穿支比較細,許多小分支血管如內聽動脈、小腦前下動脈、后下動脈及終末動脈等,極易受血液動力學和血管管腔改變的影響[12]。男性的高血壓、高血糖因素使后循環梗死發病率高于女性。而前循環組心房顫動患病率高于后循環組,原因可能為心房顫動極易導致前循環梗死。由于主動脈弓及分支大動脈解剖學的結構特點和血流動力學,心源性栓塞其栓子多進入頸內動脈及大腦中動脈等大血管系統,栓子多累及主干而導致大面積梗死,故前循環的癥狀表現及評分要普遍高于后循環。

結果顯示不管是前循環組還是后循環組均在溶栓治療后明顯獲益,說明靜脈溶栓是一種有效、安全的缺血性腦卒中治療方式,這與諸多評估靜脈溶栓的研究結果相一致[13-15]。后循環組各時間點NIHSS評分和mRS評分的改善程度均優于前循環組;雖然治療后兩組癥狀改善程度相近,但后循環組癥狀出血率極低,似乎后循環溶栓更安全。以往主流研究認為由于后循環主要給小腦、腦干、丘腦等重要解剖結構供血,所以發生梗死后,早期易出現意識障礙、呼吸衰竭等兇險病情,致殘率、病死率更高,故預后比前循環梗死差。但有研究指出后循環梗死靜脈溶栓不論是在時間窗范疇還是神經功能改善方面均較前循環更佳[7, 16]。這種觀念的改變可能是因為多方面原因導致的:①極高致死率和致殘率的急性基底動脈閉塞僅占全部后循環卒中的8%左右,腦干和丘腦等重要部位通常很少受累,且溶栓后后循環卒中患者很少發生腦出血,這意味著患者有更多的機會接受抗血小板或抗凝序貫治療來鞏固溶栓療效促進恢復。②后循環卒中初起表現為眩暈、嗆咳嘔吐、視覺障礙、短暫意識喪失等癥狀,相較于可能隱匿急驟起病的以肢體偏癱為主要癥狀的前循環卒中,能更早的引起患者及家屬的重視并爭取時間就診,故多數后循環梗死患者入院時NIHSS評分水平較低。而現代社會重視腦梗死三級預防的重要意義,不斷加強對中風病早發現、早診斷、早治療的社區健康宣傳以及卒中中心、綠色通道的建設,使越來越多的輕型腦卒中患者能接受超早期治療[17]。后循環卒中治療時間窗較前循環更長,在發病時間窗內針對性治療措施的介入愈早,故相較于前循環卒中治療效果就愈好,致殘程度就越低[11]。③rt-PA用于臨床治療腦梗死已經20余年了,但我國起步較晚,并由于基層醫療水平以及社會經濟條件的限制,早年溶栓治療并未在我國廣泛開展,10年前我國腦梗死患者靜脈溶栓治療率僅有2.4%,其中使用rt-PA溶栓治療僅1.6%[18]。導致我國在這方面的循證醫學資料的缺少,由于缺少針對我國人群溶栓療效及安全性的有力證據加上對溶栓后癥狀性出血的擔憂,所以臨床醫師在選擇rt-PA溶栓治療時持非常保守的態度,使很多早期后循環梗死患者錯失溶栓的最佳時機。

總之,與前循環卒中比較,后循環卒中雖然自然病程差,但如果及時接受rt-PA靜脈溶栓,短期癥狀改善以及遠期神經功能恢復更好,發生腦出血的風險并不高于前者。本研究受納入樣本數量和質量的局限,尚需進一步擴大樣本研究并設計更嚴謹的研究加以考證。