長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)演化研究

王濟(jì)干,高嘉皖

(河海大學(xué)商學(xué)院,江蘇南京 211100)

2018年,習(xí)近平總書記在推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展座談會中指出,堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先是推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展的前提。長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展速度快,經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng),逐漸成為我國經(jīng)濟(jì)重心和活力所在。但隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程加速,高強(qiáng)度、大排放量的污水廢水使得長江經(jīng)濟(jì)帶面臨嚴(yán)峻的水質(zhì)性缺水和生態(tài)環(huán)境破壞等問題[1]。2020年4月,國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部、水利部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于完善長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理收費(fèi)機(jī)制有關(guān)政策的指導(dǎo)意見》指出,污水處理是水污染防治的關(guān)鍵環(huán)節(jié),是推動長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)優(yōu)先的重要舉措,同時提出完善長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理收費(fèi)機(jī)制,發(fā)揮價格杠桿作用,倒逼生產(chǎn)生活方式轉(zhuǎn)變。更嚴(yán)格的政策為污水處理行業(yè)帶來新一輪機(jī)遇和挑戰(zhàn),擁有更好適應(yīng)政策需求的污水處理技術(shù)的企業(yè)將迎來正面紅利和發(fā)展機(jī)會。因此,技術(shù)創(chuàng)新成為推動污水處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

知識經(jīng)濟(jì)時代,激烈的市場競爭、復(fù)雜的創(chuàng)新活動、有限的內(nèi)部創(chuàng)新資源以及充滿不確定性的環(huán)境,都會導(dǎo)致企業(yè)、學(xué)研機(jī)構(gòu)等創(chuàng)新主體在獨(dú)自創(chuàng)新時承擔(dān)無法預(yù)測的風(fēng)險(xiǎn)和成本。《關(guān)于構(gòu)建市場導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系的指導(dǎo)意見》強(qiáng)調(diào),要推動企業(yè)、學(xué)研機(jī)構(gòu)等主體協(xié)同創(chuàng)新,并構(gòu)建企業(yè)主導(dǎo)、政產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟,推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新已成為加快科技創(chuàng)新步伐、提高創(chuàng)新效率的重要方式。

1 研究綜述

創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)這一概念最早由Freeman[2]提出,隨著進(jìn)一步發(fā)展,從產(chǎn)學(xué)研合作視角研究創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)逐漸得到學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注。產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)是企業(yè)、高等院校和科研機(jī)構(gòu)等創(chuàng)新主體為獲得創(chuàng)新資源、降低風(fēng)險(xiǎn)和成本、提升創(chuàng)新能力,在一定相互依賴基礎(chǔ)上通過正式或者非正式的關(guān)聯(lián)方法以網(wǎng)絡(luò)組織形式運(yùn)作,從事創(chuàng)新活動。產(chǎn)學(xué)研合作的本質(zhì)是通過異質(zhì)性主體間的知識流動和資源共享以實(shí)現(xiàn)新知識的創(chuàng)造與增值[3]。目前,針對產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò),學(xué)者就網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、演變模式等問題進(jìn)行了廣泛且深入的研究。從已有文獻(xiàn)來看,主要內(nèi)容涉及3個方面。

a.產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)特征研究。由于研究單位的不同,學(xué)者主要從個體網(wǎng)和整體網(wǎng)兩個層面對網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究:個體網(wǎng)主要研究局部子網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)特征,整體網(wǎng)研究包括中心性、凝聚性等。Carnovale等[4-6]以特定創(chuàng)新主體構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研合作網(wǎng)絡(luò),從微觀層面運(yùn)用結(jié)構(gòu)洞、中心度等指標(biāo)對結(jié)構(gòu)特征、節(jié)點(diǎn)異質(zhì)性等進(jìn)行研究。周涵婷等[7-8]運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)密度、平均路徑長度等指標(biāo)研究了整體網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征。Herstad等[9-11]分析了合作網(wǎng)絡(luò)的小世界性,指出合作網(wǎng)絡(luò)具有復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的特征。

b.產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的演化及運(yùn)作機(jī)制研究。Ahokangas等[12-13]提出了網(wǎng)絡(luò)時間演化模型,研究不同時間階段合作網(wǎng)絡(luò)動態(tài)演化規(guī)律。Lv等[14-15]從節(jié)點(diǎn)類型、細(xì)分行業(yè)類別和地理位置等視角對合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)演化有序性以及發(fā)展階段進(jìn)行研究。Tanimoto等[16-17]通過分析合作網(wǎng)絡(luò)的無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)、擇優(yōu)連接性等特征研究合作網(wǎng)絡(luò)的空間演化規(guī)律。

c.產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)特征對產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新主體等創(chuàng)新水平和發(fā)展的影響。曹潔瓊等[18-19]分析了產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征對高校、企業(yè)等主體創(chuàng)新績效的影響。曾德明等[20-21]基于技術(shù)生態(tài)位理論,研究合作網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定性與企業(yè)等微觀主體以及產(chǎn)業(yè)的技術(shù)生態(tài)位之間的關(guān)系。

通過梳理相關(guān)文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn),國內(nèi)外學(xué)者已經(jīng)在產(chǎn)學(xué)研合作網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域進(jìn)行了深入研究。在研究網(wǎng)絡(luò)演化時,多數(shù)學(xué)者更關(guān)注整體網(wǎng)絡(luò)或個體網(wǎng)絡(luò)某一層面的演化,但將網(wǎng)絡(luò)整體結(jié)構(gòu)與微觀主體結(jié)合分析會使研究更加全面。同時,現(xiàn)有基于專利數(shù)據(jù)對污水處理產(chǎn)業(yè)的研究,多是從技術(shù)視角利用專利計(jì)量方法,極少關(guān)注污水處理產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)學(xué)研合作。因此,筆者基于聯(lián)合申請專利數(shù)據(jù),運(yùn)用社會網(wǎng)絡(luò)分析工具UCINET對長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的微觀主體位置和整體網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)演化進(jìn)行分析:一方面,從產(chǎn)學(xué)研合作網(wǎng)絡(luò)視角來豐富污水處理產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的研究;另一方面,初步探討污水處理產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)演化機(jī)制,以期為提高創(chuàng)新效率,促進(jìn)污水處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級提供建議。

2 研究數(shù)據(jù)與方法

2.1 數(shù)據(jù)來源

長江經(jīng)濟(jì)帶(上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、云南和貴州)11個省市的專利數(shù)據(jù)來源于國家知識產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)“專利檢索及分析”平臺(http://pss-system.cnipa.gov.cn)。按照《國際專利分類表》中IPC分類,污水處理技術(shù)專利的IPC分類號包括C02F(水、廢水、污水或污泥的處理)和E03F(下水道、污水井)。申請專利中發(fā)明專利的創(chuàng)新性具有較高代表性,通過檢索發(fā)現(xiàn)2000年以前聯(lián)合申請發(fā)明專利數(shù)量極少,因此研究對象確定為2000—2019年長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合申請發(fā)明專利。在檢索平臺邏輯檢索框輸入申請日期、國省代碼、申請(專利權(quán))人包括產(chǎn)學(xué)研三方機(jī)構(gòu)名稱關(guān)鍵詞的交叉組合,得到聯(lián)合申請的專利數(shù)據(jù),最終通過篩選得到專利數(shù)據(jù)1 536條。

2.2 研究方法與指標(biāo)

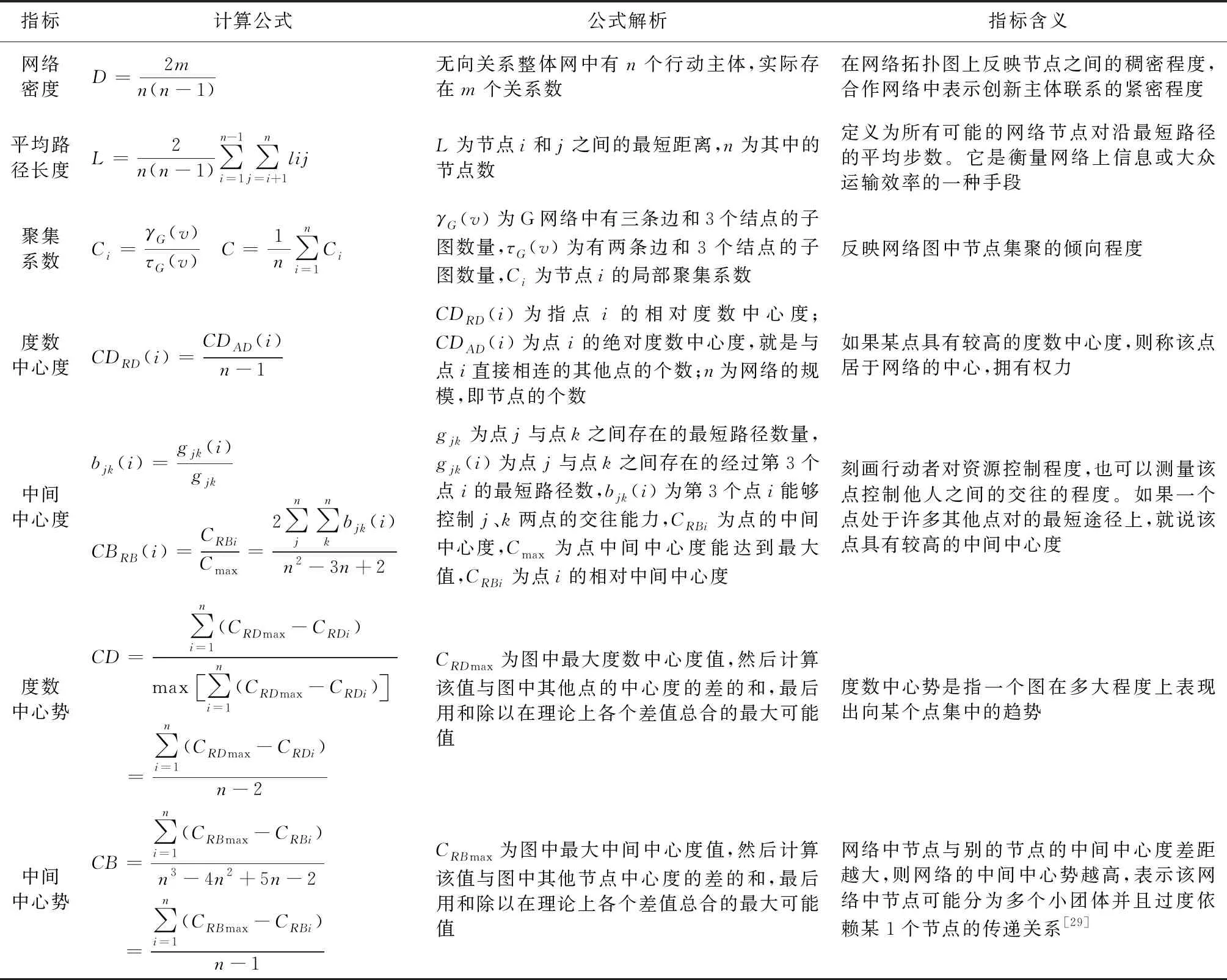

對長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)演化進(jìn)行分析,首先利用社會網(wǎng)絡(luò)分析軟件UCINET繪制不同年度的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D進(jìn)行可視化分析,然后計(jì)算相關(guān)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)指標(biāo)進(jìn)行結(jié)構(gòu)演化分析。產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)由作為節(jié)點(diǎn)的創(chuàng)新主體和其間的聯(lián)結(jié)所構(gòu)成,網(wǎng)絡(luò)凝聚性、中心性等結(jié)構(gòu)特征對節(jié)點(diǎn)行為以及網(wǎng)絡(luò)演化具有重要影響[22]。部分學(xué)者研究創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)時對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行量化,并利用結(jié)構(gòu)指標(biāo)具體說明。在網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)指標(biāo)選取上,通常使用網(wǎng)絡(luò)密度、平均路徑長度和聚集系數(shù)對網(wǎng)絡(luò)凝聚性進(jìn)行量化[23-25],中心度和中心勢則是衡量網(wǎng)絡(luò)中心性最直接有效的指標(biāo)[26-28]。因此,選取網(wǎng)絡(luò)密度、平均路徑長度、聚集系數(shù)分析網(wǎng)絡(luò)凝聚性,利用度數(shù)中心勢和中間中心勢分析網(wǎng)絡(luò)中心性,同時通過度數(shù)中心度和中間中心度分析節(jié)點(diǎn)位置特征,各個指標(biāo)的含義如表1所示。

表1 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)指標(biāo)計(jì)算公式及其含義

3 長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建

3.1 聯(lián)合申請專利和創(chuàng)新主體基本情況分析

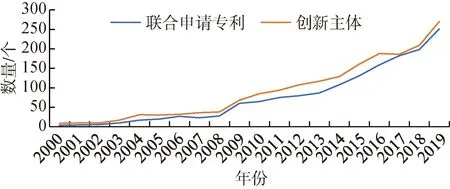

聯(lián)合申請專利數(shù)據(jù)中申請(專利權(quán))人即為參與產(chǎn)學(xué)研的創(chuàng)新主體,收集的每條專利數(shù)據(jù)中,申請(專利權(quán))人至少包括產(chǎn)、學(xué)、研中兩個異質(zhì)性主體。為了解長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作基本情況,對2000—2019年聯(lián)合申請專利數(shù)量和創(chuàng)新主體數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)(圖1)。

圖1 聯(lián)合申請專利數(shù)量和創(chuàng)新主體數(shù)量統(tǒng)計(jì)

通過統(tǒng)計(jì)可以發(fā)現(xiàn):2000—2019年聯(lián)合申請專利和創(chuàng)新主體的數(shù)量呈總體上升趨勢,長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作趨勢發(fā)展良好。產(chǎn)學(xué)研合作專利數(shù)量的增長具有較明顯的階段特征,據(jù)此將其劃分為3個階段:第一階段為初期起步階段(2000—2008年)。在起步階段,企業(yè)、高校和科研機(jī)構(gòu)三方創(chuàng)新主體通過合作聚集,從獨(dú)立創(chuàng)新轉(zhuǎn)變?yōu)楹献鲃?chuàng)新模式,此階段主體較少,聯(lián)合申請專利數(shù)量每年都低于30。第二階段為緩慢發(fā)展階段(2009—2013年)。2009年聯(lián)合申請專利數(shù)量從2008年的28個增加到60個,可能原因是2008年國務(wù)院發(fā)布了《節(jié)能減排綜合性工作方案》。同時,《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》也對污水處理提出了具體要求。第三階段為快速發(fā)展階段(2014—2019年)。2013年10月,國務(wù)院發(fā)布文件《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》,強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)對城鎮(zhèn)排水與污水處理的規(guī)劃與建設(shè)。2015年的《水污染防治行動計(jì)劃》和2016年的《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》,都指出要加強(qiáng)水污染防治。此背景下,該階段聯(lián)合申請專利數(shù)量由2014年的129個增加至2019年的270個,由此表明合作創(chuàng)新能力不斷提升,主體之間聯(lián)系加深。其中,2017年主體減少但專利數(shù)量仍增加的可能原因是,2017年之前已經(jīng)合作過的主體加深合作,并在合作領(lǐng)域取得技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新成果增加。

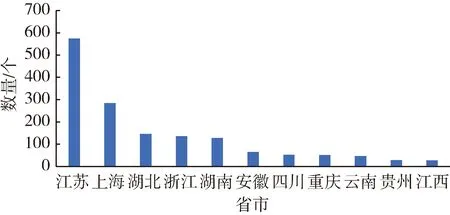

為進(jìn)一步梳理長江經(jīng)濟(jì)帶不同地區(qū)產(chǎn)學(xué)研合作聯(lián)合申請專利的情況,按照省域進(jìn)行分類,對11個省市的聯(lián)合申請專利數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)(圖2)可知,經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的地區(qū),如江蘇和上海在污水處理產(chǎn)業(yè)聯(lián)合申請的專利數(shù)量較多,其中江蘇聯(lián)合申請專利數(shù)最多,占長江經(jīng)濟(jì)帶總申請量的37.4%。同時,不同地區(qū)的聯(lián)合申請專利數(shù)量差距較大,最多的省份是最少的21倍多,說明不同地區(qū)污水處理產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作存在差距,發(fā)展不平衡。

圖2 長江經(jīng)濟(jì)帶11省市聯(lián)合申請專利數(shù)量

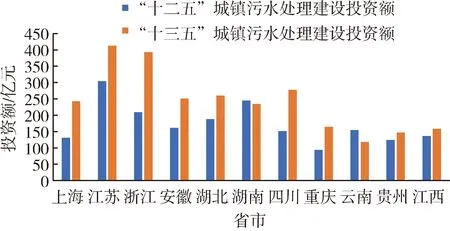

通過對長江經(jīng)濟(jì)帶11省市“十二五”和“十三五”時期城鎮(zhèn)污水處理投資總額統(tǒng)計(jì)(圖3)發(fā)現(xiàn),隨著時間推進(jìn),各省市在污水處理產(chǎn)業(yè)所投入的資金均有所增加,產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大,其中江浙滬地區(qū)初期投資多,新增投資也相對較多,產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合申請專利數(shù)量排在前列。

圖3 長江經(jīng)濟(jì)帶11省市“十二五”和“十三五”城鎮(zhèn)污水處理投資額

3.2 產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)可視化分析

以企業(yè)、高校、科研機(jī)構(gòu)等創(chuàng)新主體作為節(jié)點(diǎn),主體間合作關(guān)系作為節(jié)點(diǎn)間聯(lián)結(jié),選取2000年、2009年、2014年和2019年4個時間點(diǎn)繪制網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D。其中,節(jié)點(diǎn)方塊大小與主體在網(wǎng)絡(luò)中所處位置成正比,連線粗細(xì)代表合作頻次。從圖4可以看出,高校逐漸成為長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作網(wǎng)絡(luò)中的核心創(chuàng)新力量,企業(yè)次之,少數(shù)科研機(jī)構(gòu)具備明顯的中心性,表明創(chuàng)新主體之間發(fā)展不平衡。

(a) 2000年

2000—2019年長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理產(chǎn)業(yè)合作網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新主體數(shù)量明顯增加,規(guī)模逐漸擴(kuò)大。2000年不具有明顯網(wǎng)絡(luò)特征,呈現(xiàn)少節(jié)點(diǎn)零星形態(tài)。主體主要以獨(dú)立創(chuàng)新模式開展活動,此時處于合作創(chuàng)新聚集體萌芽階段。2009年創(chuàng)新主體數(shù)量增多,不同主體間聯(lián)系增加,同濟(jì)大學(xué)、浙江大學(xué)等高校逐漸占據(jù)核心位置。較2000年,拓?fù)鋱D更為密集,開始出現(xiàn)核心節(jié)點(diǎn),雖然節(jié)點(diǎn)開始呈現(xiàn)多元化特征,出現(xiàn)了相對簡單的小型子網(wǎng)絡(luò),但是子網(wǎng)之間獨(dú)立分散,網(wǎng)絡(luò)整體的通達(dá)性不高,呈現(xiàn)“多節(jié)點(diǎn)零散子網(wǎng)絡(luò)”的形態(tài)。2014年創(chuàng)新主體數(shù)量增加到108個,主體間合作次數(shù)明顯高于前面年份。核心節(jié)點(diǎn)數(shù)量增加,但網(wǎng)絡(luò)圖仍保持“多節(jié)點(diǎn)零散子網(wǎng)絡(luò)”的形態(tài),說明2009—2013年產(chǎn)學(xué)研合作整體發(fā)展較為緩慢,沒有明顯變化趨勢。2019年創(chuàng)新主體攀升至270個,網(wǎng)絡(luò)規(guī)模迅速擴(kuò)大,創(chuàng)新主體之間的合作交流日益頻繁,主要以東南大學(xué)、南京大學(xué)、重慶大學(xué)等高校為核心節(jié)點(diǎn)向外擴(kuò)散,出現(xiàn)了相對復(fù)雜的小型子網(wǎng)絡(luò),子網(wǎng)之間相互聯(lián)系,網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D呈現(xiàn)“多節(jié)點(diǎn)復(fù)雜子網(wǎng)絡(luò)”的形態(tài)。

4 長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)演化

4.1 網(wǎng)絡(luò)的整體結(jié)構(gòu)演化分析

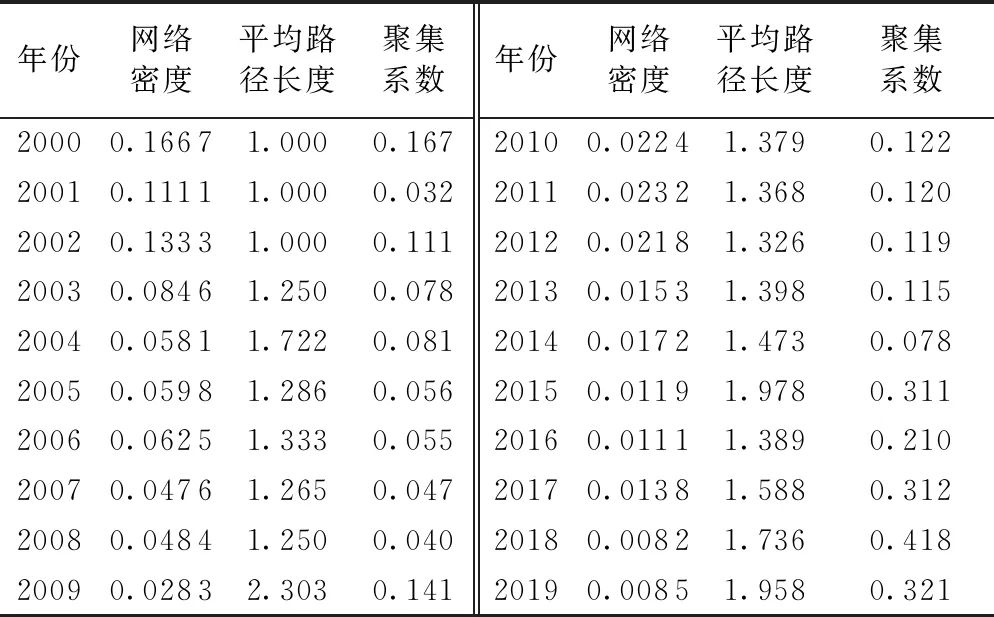

對2000—2019年長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)整體結(jié)構(gòu)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算(表2),結(jié)果發(fā)現(xiàn),產(chǎn)學(xué)研合作網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜,規(guī)模日益擴(kuò)大。從網(wǎng)絡(luò)密度來看,密度處于較低水平且不斷下降,從2000年的1.667 0持續(xù)下降到2019年的0.008 5,且2002年以后網(wǎng)絡(luò)密度均低于0.1,由此說明主體之間聯(lián)系較弱,合作關(guān)系不緊密。隨著主體數(shù)量的不斷增加,網(wǎng)絡(luò)密度卻在不斷下降,密度與規(guī)模呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,說明聯(lián)系的增加是由于新主體的加入,而不是原有主體間的聯(lián)系加深,這反映了主體之間合作互動頻率較低。此時,產(chǎn)生信息不對稱的可能性變高,容易導(dǎo)致主體之間的信任度降低,抑制主體對核心技術(shù)相關(guān)資源共享的意愿,不利于促進(jìn)主體間的交流合作。同時,主體間聯(lián)結(jié)數(shù)量較少,限制其獲得資源的數(shù)量和質(zhì)量,尤其是涉及核心技術(shù)的優(yōu)質(zhì)隱性知識,不利于實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的突破。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)趨于松散,產(chǎn)學(xué)研合作整體效率有待改善。

表2 產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)整體結(jié)構(gòu)特征變化

平均路徑長度反映了節(jié)點(diǎn)的可達(dá)性,平均路徑長度較短,說明網(wǎng)絡(luò)整體處于通達(dá)狀態(tài),主體能夠通過較短的路徑長度接觸到更多節(jié)點(diǎn),此時網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通效率較高,有利于信息傳遞以及知識共享和擴(kuò)散[30]。聚集系數(shù)反映了主體間聚集程度,2009年以前,平均路徑長度增加,聚集系數(shù)減小,由此表明創(chuàng)新主體之間聯(lián)系松散,可能的原因是初期起步階段,參與合作的主體數(shù)量較少,新加入主體沒有與原主體產(chǎn)生聯(lián)系,同時原主體之間合作不夠緊密,整體網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)松散狀態(tài)。2009年,平均路徑長度陡然從1.25增加到2.303,同時聚集系數(shù)也從0.04增加到0.141,說明主體聯(lián)系加深,主體有向某些節(jié)點(diǎn)聚集的趨勢,但是隨著聯(lián)系增多,作為“中介點(diǎn)”的主體數(shù)量也在不斷增加。2009年以后,平均路徑長度和聚集系數(shù)波動上升,合作網(wǎng)絡(luò)圍繞某些核心主體聚集,逐漸形成不同的分散子網(wǎng)絡(luò),但子網(wǎng)絡(luò)之間聯(lián)系較弱,整體網(wǎng)絡(luò)的可達(dá)性較差,主體需要通過1個甚至多個中介才能與距離較遠(yuǎn)的主體產(chǎn)生聯(lián)系。此時,雖然主體不斷聚集,但是較容易形成孤立子網(wǎng)絡(luò),子網(wǎng)絡(luò)趨于閉合形態(tài),反而不利于創(chuàng)新的可持續(xù)發(fā)展,因而要注意不同子網(wǎng)絡(luò)之間的連通性。

4.2 整體網(wǎng)絡(luò)中心性演化分析

度數(shù)中心勢反映網(wǎng)絡(luò)在多大程度上表現(xiàn)出向某個核心點(diǎn)集中的趨勢,中間中心勢測量的是在多大程度上依賴某個節(jié)點(diǎn)的傳遞關(guān)系。從表3可以看出,初期階段產(chǎn)學(xué)研合作網(wǎng)絡(luò)的度數(shù)中心度波動下降,但總體較高,緩慢發(fā)展階段度數(shù)中心勢逐漸下降,2013年以后又呈上升趨勢,逐漸從0.87%增加到1.69%,但整體處于較低水平。由此說明,合作網(wǎng)絡(luò)在演化的初期階段較不穩(wěn)定,產(chǎn)學(xué)研合作未成為主流創(chuàng)新模式,核心資源由少數(shù)主體控制;緩慢發(fā)展階段主體數(shù)量較初期明顯增加,但1~2次短期合作較多,主體之間較分散,極少數(shù)主體具有明顯資源優(yōu)勢。隨著時間的推移,部分主體通過創(chuàng)新資源的聚集和創(chuàng)新能力的提升吸引更多創(chuàng)新主體加入,擴(kuò)大局部聚集規(guī)模,逐漸占據(jù)核心位置。

表3 產(chǎn)學(xué)研合作網(wǎng)絡(luò)中心勢變化

2000—2019年,合作網(wǎng)絡(luò)的中間中心勢一直維持一個較低水平,說明網(wǎng)絡(luò)中不存在明顯的關(guān)鍵控制點(diǎn)。隨著時間演變,雖然出現(xiàn)了局部聚集,但子網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部主體較少,結(jié)構(gòu)簡單且較分散,核心主體只對少數(shù)主體具有控制優(yōu)勢。產(chǎn)學(xué)研合作網(wǎng)絡(luò)逐漸形成分散的局部集聚,極少數(shù)核心主體具有明顯的資源集聚和控制優(yōu)勢。

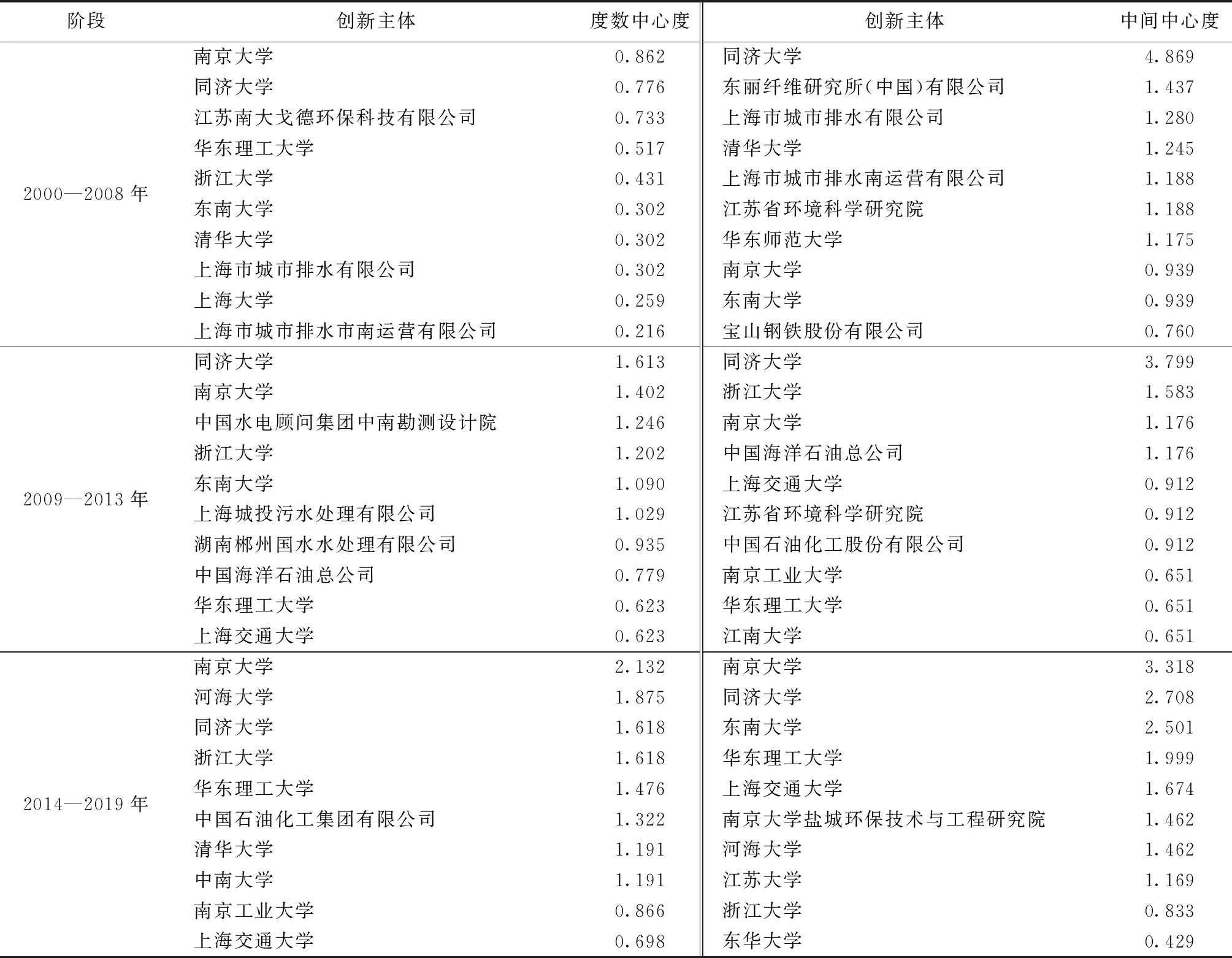

4.3 創(chuàng)新主體中心性演化分析

通過對節(jié)點(diǎn)度數(shù)中心度和中間中心度兩個指標(biāo)進(jìn)行測量,可以反映主體自身的重要程度以及其對資源的控制程度。為分析2000—2019年產(chǎn)學(xué)研合作網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點(diǎn)中心性,對3個階段中心度排名前10的創(chuàng)新主體進(jìn)行統(tǒng)計(jì)(表4)。

表4 三階段產(chǎn)學(xué)研合作前10位網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新主體中心度

2000—2019年,排名前10創(chuàng)新主體的度數(shù)中心度不斷上升,其在網(wǎng)絡(luò)中占據(jù)越來越重要的地位。從整體3個階段來看,高校在產(chǎn)學(xué)研合作中扮演越來越重要的角色,其中同濟(jì)大學(xué)、南京大學(xué)和浙江大學(xué)一直處于具有資源和控制優(yōu)勢的核心位置,在長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮引領(lǐng)作用。但是,3個階段的中間中心度均處于較低水平,說明主體間聯(lián)系不夠緊密,局部子網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)簡單,核心主體的控制優(yōu)勢不顯著。

初期起步階段,度數(shù)中心度和中間中心度均排在前10位的創(chuàng)新主體有6個,包括兩個企業(yè)和四所高校,科研院所中僅江蘇省環(huán)境科學(xué)研究院排名較高,此階段江浙滬地區(qū)校企合作占據(jù)較大比例。快速發(fā)展階段排名前10的創(chuàng)新主體,僅有中國石油化工集團(tuán)有限公司和南京大學(xué)鹽城環(huán)保技術(shù)與工程研究院兩個非高校創(chuàng)新主體,高校逐漸占據(jù)核心位置,企業(yè)和科研院所的核心力量被削弱。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因可能是,初期污水處理技術(shù)創(chuàng)新資源集中在部分重點(diǎn)高校以及少數(shù)企業(yè)和研究院,高水平高質(zhì)量的合作僅在已有局部聚集中頻繁產(chǎn)生,存在技術(shù)壁壘。核心主體合作半徑有限,高水平合作覆蓋范圍較小,新產(chǎn)生的聯(lián)系多是1~2次的短期合作,難以形成新的核心,因此原有核心主體創(chuàng)新能力越來越強(qiáng),逐漸形成以高校為主導(dǎo)的產(chǎn)學(xué)研合作網(wǎng)絡(luò),異質(zhì)性主體間發(fā)展不平衡,污水處理技術(shù)在滿足市場需求、成果轉(zhuǎn)化和落地推廣等方面可能會存在限制。

5 結(jié)論與建議

此次研究主要對長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)演化進(jìn)行研究,得出以下結(jié)論:

a.2000—2019年,產(chǎn)學(xué)研合作演化發(fā)展可劃分3個階段:初期起步、緩慢發(fā)展和快速發(fā)展階段。網(wǎng)絡(luò)形態(tài)呈現(xiàn)從“少節(jié)點(diǎn)零星”到“多節(jié)點(diǎn)零散子網(wǎng)絡(luò)”,再到“多節(jié)點(diǎn)復(fù)雜子網(wǎng)絡(luò)”的演化過程。

b.網(wǎng)絡(luò)密度持續(xù)下降,平均路徑長度階段性增加,聚集系數(shù)先降后升,合作網(wǎng)絡(luò)有局部聚集趨勢并逐漸形成子網(wǎng)絡(luò),但分散的短期合作關(guān)系較多,且子網(wǎng)絡(luò)之間聯(lián)系較弱,整體網(wǎng)絡(luò)可達(dá)性較差。

c.度數(shù)中心勢先降后升,但度數(shù)和中間中心勢在快速發(fā)展階段均處于較低水平,少數(shù)核心主體具有明顯的資源集聚和控制優(yōu)勢。

d.長江經(jīng)濟(jì)帶不同省市產(chǎn)學(xué)研合作存在差距,與地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平和產(chǎn)業(yè)投資水平相關(guān)。中心度排在前10的創(chuàng)新主體中高校占比不斷上升,逐漸形成以高校為主導(dǎo)的產(chǎn)學(xué)研合作網(wǎng)絡(luò),異質(zhì)性主體間發(fā)展不平衡。

針對上述結(jié)論,筆者提出以下建議:①加強(qiáng)合作深度,縮短合作路徑,優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。產(chǎn)學(xué)研三方主體既要與現(xiàn)階段發(fā)揮積極作用并能帶來創(chuàng)新效益的合作伙伴維持良好的合作關(guān)系,充分發(fā)揮合作的乘數(shù)效應(yīng)和資源的再循環(huán)效應(yīng)[31],而又要主動選擇合適的有發(fā)展前景的主體合作或者嵌入有較強(qiáng)發(fā)展?jié)摿Φ暮献骶W(wǎng)絡(luò),縮短知識流、信息流、資源流等在其中傳遞和共享的路徑長度,以實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢互補(bǔ)和提升創(chuàng)新能力。②開放創(chuàng)新,資源共享,實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。處于核心地位的同濟(jì)大學(xué)、南京大學(xué)等高校可以立足區(qū)域產(chǎn)業(yè)特點(diǎn),建立開放的創(chuàng)新資源共享平臺,如:實(shí)踐基地、培訓(xùn)基地等,對接面向市場的企業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)和機(jī)構(gòu),針對性地開展創(chuàng)新活動,聚集創(chuàng)新資源,實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化與推廣。政府可以立足區(qū)域地理特點(diǎn)、創(chuàng)新資源、產(chǎn)業(yè)特色等實(shí)際情況,加大財(cái)政投入力度和政策支持強(qiáng)度,充分調(diào)動合作創(chuàng)新積極性。③加強(qiáng)核心引領(lǐng),引導(dǎo)產(chǎn)生新核心,改善主體結(jié)構(gòu)。政府應(yīng)充分重視核心主體在推動產(chǎn)學(xué)研融合中發(fā)揮的引領(lǐng)作用,同時可以引導(dǎo)和扶持網(wǎng)絡(luò)中開放程度較高、原始創(chuàng)新能力較強(qiáng)的企業(yè)與其他主體產(chǎn)生更多聯(lián)系,逐漸占據(jù)核心位置或成為具有橋作用的中介,不僅可以改善松散的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)而且可以改善主體發(fā)展不平衡的局面。④建立容錯和風(fēng)控機(jī)制,促進(jìn)區(qū)域間合作。地理距離較遠(yuǎn)的主體所擁有的資源異質(zhì)性程度相對較高,但同時也會產(chǎn)生較高的合作成本和風(fēng)險(xiǎn)。政府可以設(shè)立污水處理產(chǎn)業(yè)相關(guān)科研項(xiàng)目,鼓勵遠(yuǎn)距離合作,同時引導(dǎo)建立容錯機(jī)制和有效應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新突破。

- 水利經(jīng)濟(jì)的其它文章

- 基于支持向量機(jī)的小型水庫風(fēng)險(xiǎn)等級模型研究

- 基于Fuzzy-DEMATEL的水環(huán)境治理PPP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素分析

- 基于行業(yè)發(fā)展與政府規(guī)制雙重約束的新疆旅游業(yè)用水需求預(yù)測

- 基于SWOT分析的海水淡化補(bǔ)給京津冀水資源供給戰(zhàn)略研究

- 基于SEM的公眾洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知水平評估

——以景德鎮(zhèn)市為例 - 黃河流域生態(tài)補(bǔ)償政策對企業(yè)環(huán)保投資的影響

——基于重污染行業(yè)民營企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)