工程施工中地基基礎工程的施工技術處理措施

史學山

(云南協和工業建設監理有限公司,云南昆明 650051)

0 引言

近年來,隨著我國經濟的高速發展,工程建設也飛躍式發展,在土地供給有限而且越來越緊張的情況下,部分工程建設用地都無法避免地處于地質軟弱、地質結構復雜的地理環境,這就對地基基礎的施工及處理提出更高的要求。地基基礎處理直接關系到整個建筑物的結構安全,以及能否承受整個建筑的所有荷載等。如果地基基礎出現問題,很可能對建筑物造成不可逆的破壞,對整個建設項目的影響和經濟損失將永遠無法挽回。

1 地基工程與基礎工程

1.1 地基

基礎下的土層或巖石承載著建筑(構)物的全部重量,這部分就是地基,它對于整個建設項目有十分重要的意義[1]。沒有良好的地基基礎,上部結構建設得再牢固、再富麗堂皇都是無用的,建筑工程失去了扎實的基礎就不可能達到穩定與安全,更不用說它的抗震防災性能。一旦工程建設的基礎條件不佳,任何安全隱患都可能隨時發生。地基位于建筑物下面的一定深度處,對確保建筑工程的安全穩定起著決定性作用。

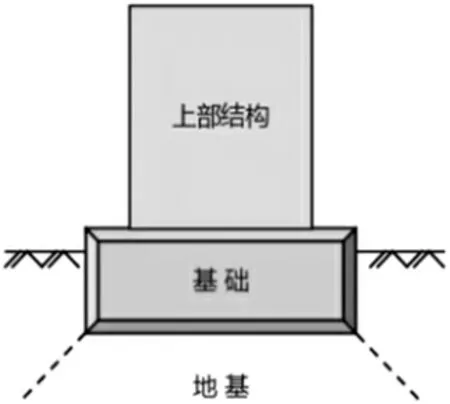

1.2 基礎

建筑和地基間存在著一個連接區,這一部分對于基礎工程來說,十分關鍵也是非常重要,它有著把建筑物的重量導向到地基的轉移作用[2]。因此,基礎工程是第一個和建筑物相互銜接的主要工作部分,它的質量、牢固性及平衡性均對建筑物的穩定性和整體的安全性有著直接影響,如圖1 所示。

2 地基工程的施工技術與處理措施

由于我國土地遼闊,不同地區的地質條件千差萬別,存在不同的差異,由于建設用地的限制,許多地區都存在松散和不良的地質上進行工程建設。如果對這種地質的地基沒有合理、可行的進行處理,很難實現地基上建筑物相互作用時確保高穩定性和抗震能力。特別是好多地域都存在軟弱的地基,對軟弱地基有一定的共性,在此對常見的幾種方法:置換法、擠密法和振沖法、強夯法、灌漿及高壓噴射灌漿等最主要幾項技術展開論述。

圖1 地基與基礎

2.1 施工技術

2.1.1 置換法

在特定的環境條件下,基礎工程和地基工程相觸點的土層太薄,不能滿足軸承穩定建筑物的需要。密實法不能完全滿足這些需要,所以可改變思路,直接將軟弱土層進行置換,即用能支撐承重物體更穩定的土層,如砂礫土或石灰土來代替,逐層壓緊、壓實,確保其根基牢固穩定,并且可人為地建造出一個能負荷壓力的土體層[3]。置換法的置換厚度不宜大于3m,一般為1~2m。

2.1.2 擠密法和振沖法

擠密法和振沖法的加固原理是通過樁管的擠壓或振動作用使土體空隙減小,密實度增加,地基土的強度也隨之增強。對周圍土體擠密作用不明顯的樁體,則主要起深層換土作用。擠密或置換樁體的剛度都小于混凝土灌注樁,它們與樁體間的土一起構成“復合地基”,以提高地基的承載力,降低地基的沉降量。對于透水性好的樁體,還有利于原來飽和土體的排水固結。

2.1.3 強夯法

強夯法就是借助巨大的外力能量沖擊力,使軟弱的土體骨架解體、土體顆粒產生瞬間劇烈相對運動,從而使空隙中的氣體、空隙水迅速排出或消散,使土體空隙減少并重新固結,土體的密實度、強度隨之提高而起到提高地基承載力的作用。有時為進一步提高地基承載力可在夯坑(槽)內回填塊石、碎石或其他粗顆粒材料進行強夯置換,其實用性可通過現場試驗來確定。

2.1.4 灌漿法

注漿法也是大型地基基礎灌漿工程施工中常見技術。在實踐中,需明確每個鉆孔的具體位置,準確計算所需的鉆孔深度,科學調出所用注漿液的濃度,并在指定的鉆孔位置下開始鉆孔,注入適宜的漿量,且詳細記錄好相應的數據信息與實時狀態。在鋼筋混凝土灌漿工程施工中,要特別注意控制滲漏現象的發生,避免灌漿流淌,在檢查中一旦有此類現象的問題,應及時進行有針對性的調整,保證灌漿工程施工的正常進行。該方法適用于處理砂及砂礫石地基、粘性土地基和濕陷行黃土地基,如圖2 所示。

圖2 注漿法處理的軟弱地基施工

2.1.5 高壓噴射

采用新型高壓旋噴法,采用先進的噴射化學漿液讓其與土顆粒混合技術對地基進行處理。在一些特殊場景中,一些大型砌體建筑要求具有良好的基層防水和抗滲加固能力,可以直接采用硅化加固法,把漿液通過管道直接注入土中,從而有效地促進了基土顆粒與硅膠層之間的粘結,以便于提高了基土的韌性、硬度和穩定性。這種方法不僅具有使用簡單、快捷的優點,而且可以被人們廣泛應用,是一種有價值推廣的方法。

2.2 處理措施

在對工程中軟弱地基的局部處理中,首先要掌握地基出現狀況的原因和將會帶來的影響以及所產生影響的范圍。其次按照軟基的真實狀況,利用各種軟基處置措施,進而使整個建筑(構)物各結構部分的沉降量逐漸統一,以減少地基出現的不均勻沉降現象而影響工程的正常使用。

3 基礎工程的施工技術與處理措施

3.1 施工技術

3.1.1 淺基礎施工技術

淺基礎施工技術需根據現場施工需求進行針對性調整,下文主要介紹無圍護基坑施工、有圍護基坑施工兩種修改技術。

(1)無圍護基坑施工技術。

基坑的深度相對較淺,不具備過高的滲水量時,施工單位可將基礎坑壁建設為豎直形狀或斜坡形狀。其中,前者適合與巖石地基、硬黏土地基配合使用,后者適合與其余普通土質配合,建設深度低于5m 的基坑。施工單位需考察地基中的含水量,如果含水量較高、存在坑壁損毀時,則應合理降低坑壁的坡度,以提升邊坡的穩定性。

(2)有圍護基坑施工技術。

基坑深度相對較深或滲水量較大時,應在坑壁周圍建設圍護設施。圍護方式主要包括板樁墻支護、噴射混凝土護壁和混凝土圍圈護壁等方式。板樁墻支護需在基坑開挖前建立,同時進行基坑的挖掘和坑壁的支撐工作。噴射混凝土護壁適用于深度低于10m,直徑介于6~12m 之間的圓形基坑,以高壓空氣為動力,將攪拌物(砂、石、水泥與速凝劑)經噴射機噴吹到坑壁上,以形成混凝土護壁結構。

3.1.2 樁基礎施工技術

樁基礎一般分為單根樁、單排樁和多排樁等多種施工類型。當樁的數量不低于2 根時,就應用橫系梁將樁結構連接起來,以加強橫向穩定性。樁基礎的建設需用樁錘將樁釘入土壤中,所以樁的直徑一般較小,一般不應高于0.6m。常用的樁錘包括墜錘、單動氣錘、雙動氣錘與柴油錘。樁錘的選擇需根據樁的具體尺寸進行選擇,防止出現樁錘破壞樁結構的情況。

3.1.3 沉井基礎施工技術

深基礎常出現于橋梁工程的建設中,是許多大型橋梁的基礎建設方式。其中,沉井基礎也是一種典型的深基礎。具備埋置深度較大、承載面積較大、施工工藝不復雜、沉井傾斜等特點。沉井基礎的形狀應以結構物底部的具體形狀為參照,長短邊比例不應大于3,襟邊寬度不應小于0.2m,浮運沉井不應小于0.4m。沉井結構的組成部分主要包括井壁、刃腳、隔墻、井孔、凹槽、射水管、封底、頂板和沉井填料等,施工人員需根據每個部位的施工需求進行建設。

3.2 處理措施

淺基礎施工應利用明挖的方法進行挖掘,應將施工處理工作定在少雨季節,而且不應當中途間斷,挖掘方法可采用機械或人工挖掘。樁基礎施工處理應著重關注穿透復雜圖層時的打樁角度與力度,防止樁錘嚴重回彈或樁身與樁錘的結構損壞,應保證打樁前的樁錘與樁身的中心線處于一個直線上。沉井基礎在施工過程中應避免沉井偏斜,避免在松軟土質上進行施工,同時防止難沉、突沉和流砂現象的發生。

4 結語

總之,這些地基基礎工程的主要設計和主要施工中的處理將直接影響建設工程基礎結構的設計性能及整體工程質量,若想對其性能與質量一直有所保障,就必須要做好的是地基基礎施工工程的主要設計、施工處理質量和工程建設在施工過程中的整體施工安全性,這樣,在正常施工期間,才可以有效地降低人員施工事故的發生概率或者建筑工程的損壞、坍塌事件。