獨樹一幟的窯變工藝

王亞珂 張文建

中國的瓷器在它的初始階段一直是以鐵為主要著色劑,瓷器的釉色主要取決于其胎、釉內含鐵量的多少。這一時期瓷器的生產制作由于受到當時工藝技術水平的限制,無法降低胎、釉中的含鐵量,克服鐵的呈色干擾,所以瓷器的釉色大多呈青色。

唐代花釉瓷器采用簡單的工藝處理即達到了賞心悅目的藝術效果。正如我們在“鈞瓷的歷史分期”一節中所介紹的那樣,唐花釉瓷器的裝飾工藝也遵循著循序漸進的方式發展,由簡趨繁;由可預見性的、排列也較為規則的塊斑裝飾發展為不可預見性的、排列毫無規則、渾然一片的窯變斑紋,形態各異,變化萬千,給人以清新自然之感。同時,也可以看出這種彩斑裝飾對宋代鈞瓷所產生的深刻影響及它們之間的淵源關系,這正是唐代花釉瓷器被古陶瓷研究者稱之為“唐鈞”的一個最根本的原因。

宋代鈞瓷在唐鈞彩斑裝飾工藝的啟發影響下,經過不斷的實踐和大膽的創新,在偶然的變異中逐漸認識到“銅”在釉色中的巨大作用,進而將之成功穩定地運用于鈞釉當中,創造出了馳名中外的銅紅釉瓷器,并由此產生出了更為神奇美妙的銅紅釉窯變藝術。這種千變萬化、意境無窮的窯變藝術之美,更加充分地展現出鈞瓷工藝無窮的魅力。

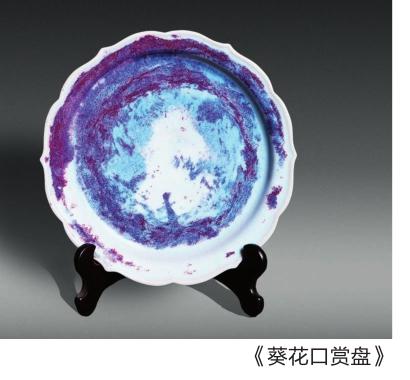

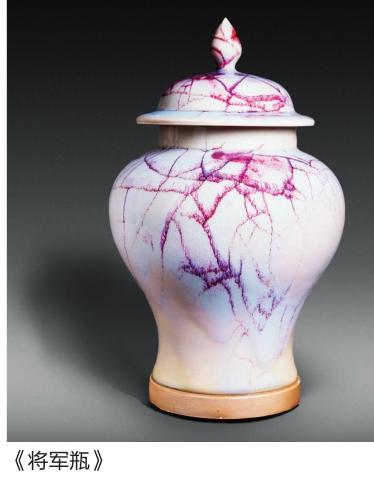

宋瓷鈞釉的主要特征是釉層豐厚,釉質乳濁瑩潤,釉層紋理深沉多變,釉面有明快的流動感。釉色以紅、藍為基調,熔融交輝,形如流云,燦如晚霞,變幻莫測,具有引人入勝的藝術魅力,古人把這種神奇的現象稱之為“窯變”。

宋鈞窯變色釉的形成機理,有其復雜的過程。其釉色,初尚天青,以色重而藍,故又名天藍。后因釉料中人為地加入了銅質,經火煅燒氧化還原,并與其固有的青色相互融合,形成了青中帶紅、紅里泛紫,或紅、藍、紫相間,構成或如火焰或似彩霞的瑰麗畫面,沿此變化,以成為窯變。這種青紫并重的基本格調主要是以鈞臺窯這種官方性質的窯場為代表,它的風格具體表現為青藍釉施于器內,紅紫釉施于器外,但也有少數內外皆施青藍釉的。而且鈞臺窯鈞瓷中的青藍釉不像早期以劉莊窯為代表的民窯鈞瓷天青釉那樣純粹和勻凈,大都是在深藍色釉面上布滿帶月白汗珠狀的流紋,個別的則是遍布紅、紫色迂回曲折的蚯蚓走泥紋(這是官窯與民窯鈞瓷最為明顯的區別之一),或在紅紫色的背景上間雜著藍白色流紋。這也就是寂園叟在《陶雅》中所描述的“內青外紫”及“寧鈞之紫汗浸全體,暈成一片”的記載。

眾所周知,宋鈞釉中的紅色是由于還原銅的呈色作用。化學分析表明,宋代鈞瓷紅釉中含有0.1%—0.3%的氧化銅,還含有一定數量的二氧化錫,而在天藍釉、天青釉和月白釉中氧化銅的含量卻極低,只有0.001%—0.002%,和一般白釉中所含銅量相近。宋鈞釉中的紫色變斑,是由于在青藍色釉上有意涂一層含有氧化銅的釉,在還原氣氛中經過煅燒,利用銅、鐵兩種元素的呈色不同,隨著窯室溫度的高低和氣氛的濃淡而呈現出的變化。其變化之豐富難以勝數,具體表現為紅里透紫、紫里有藍、藍里泛青、青中透紅、青藍錯雜、紅紫掩映、宛如蔚藍的天空中出現的一片彩霞,五彩滲化,交相輝映。古人曾用“入窯一色,出窯萬彩”“鈞瓷無對,窯變無雙”“千鈞萬變,意境無窮”等詞句來形容鈞瓷窯變色彩的繁多和靈活、微妙的變化之美。

此外,鈞瓷釉內所含鐵質經過氧化、還原、氧化高溫焙燒等化學反應,會在器物的口沿及底部出現鐵銹色或棕色,這就是所謂的“紫口鐵足”。若在釉層封閉的胎體內則形成灰黑色,使胎質斷面呈“羊肝色”和“香灰胎”。

總之,令世人贊嘆和矚目的宋代鈞瓷銅紅窯變釉裝飾藝術,是制瓷工匠們不斷總結前人燒瓷的工藝成就,尤其是在唐花釉瓷器,即“唐鈞”彩斑裝飾手法的直接啟發和影響下,反復實踐,精心制作的結果,它終于一鳴驚人,在青瓷體系中異軍突起。這種五彩掩映,渾然一片,變化神奇莫測,具有無窮藝術魅力的銅紅窯變釉,是我國自瓷器發明以來在陶瓷裝飾藝術上進行的又一次大膽、成功的嘗試,為中國以后陶瓷裝飾藝術的發展開辟了廣闊的空間。

(責任編輯:薛續友)