互聯網使用會影響居民社會信任水平嗎?

趙建國 王嘉箐

摘 要:互聯網在中國數字化轉型的背景下具有“生態環境”這一新的含義。本文使用2013年和2015年中國綜合社會調查數據的微觀數據構建Ordered Probit模型,并選取個體、家庭、社會保障和社區四個因素作為控制變量,經驗分析了互聯網使用對社會信任的影響。研究發現,互聯網使用對社會信任存在顯著的負向影響。異質性分析發現,勞動收入、受教育年限、社會階層預期的提高能夠顯著抑制互聯網使用對社會信任的負向影響。中學及以下學歷、農村戶籍群體互聯網使用可能更易遭受網絡社會信任風險。陌生人之間的信任在互聯網使用中趨向于物質化和貨幣化,而維持傳統社會信任機制的重要因素并沒有在互聯網環境中被徹底打破。以社區為基本單位的社會信任在數字化時代顯得更加重要,受教育程度和社會保障覆蓋率的提升是維持社會信任水平的重要途徑。本研究有助于測評數字化轉型背景下社會倫理層面可能存在的短板,以期為網絡環境的制度建設提供有益思路。

關鍵詞:互聯網使用;社會信任;互聯網環境;數字化轉型

中圖分類號:F124.7? 文獻標識碼:A

文章編號:1000-176X(2021)05-0119-11

一、引 言

自2014年“大眾創業、萬眾創新”提出以來,以“互聯網+”、E支付和數字經濟為代表的現代服務業和新興產業蓬勃發展,并成為當今時代經濟增長的新動能和主動力。根據《中國共享經濟發展報告(2021)》顯示,中國參與共享經濟活動人數已達8.3億。中國互聯網絡信息中心發布的第45次統計報告顯示,截至2020年3月,中國網民規模達9.04億人,互聯網普及率達64.5%;手機網民規模達8.97億人,網民中使用手機上網的比重高達99.3%。在互聯網貫穿整個經濟社會的大數據時代,互聯網貢獻已不僅僅局限于方便人們獲取信息和溝通交流,更在于為社會經濟提供一種新的組織力量和動力機制,形成新的資源配置規則,這有助于推動中國社會經濟發展方式的轉型升級,優化產業鏈分工與結構,推動經濟增長方式由投資拉動轉向由生產、創新和消費協同驅動發展。

社會信任是社會資本內在的核心概念,也是公共產品得以有效共享的重要傳導機制,對于數字經濟的長足發展具有十分重要的意義。一方面,信任作為市場經濟最重要的道德基礎,與信譽和可靠性等概念相通,在數字經濟活動中甚至扮演著流動貨幣的角色。在互聯網虛擬社會,很多常見的規則被打破,信任作為替代道德、法律法規等約束行為和穩定關系的重要保證,逐漸趨向具體化。在傳統以互聯網企業為主導的電子商務領域,信任意味著消費者對在線商戶的消費依賴感和購買意愿;而在以互聯網平臺為主導的共享經濟中,網絡平臺僅扮演中間商或代理商的角色,在線商戶和消費者都可以是普通個體,影響信任的因素更加不穩定。平臺運營商通過設計一系列相互瀏覽歷史動態、相互評分和評價、用戶資料認證等程序以建立和維持用戶之間的信任機制,以此保證交易質量并提高競爭力。同時,工作方式的數字化也促使社會資本和信任有數字化轉型的趨勢。另一方面,社會信任的易碎性也使數字經濟存在更多風險和不確定性。由于信任是人們基于個體內在特質、社會文化環境、以往的經驗判斷和現實主觀感受等多方面因素而形成的無形觀念,其形成的過程是抽象的、感性的,不僅沒有確切的定義或統一的衡量標準,而且容易受到短時期內負面信息的誤導和相互否定,因此,建立信任的過程極其困難。在互聯網虛擬社會,主體身份的虛擬性、交易的匿名性以及權利和義務的無邊界性等特點使互聯網中的行為更加難以琢磨,這意味著互聯網中選擇信任要承擔的風險更大,一旦危機發生,所產生的后果可能更嚴重,而且補救的難度更大。隨著互聯網與經濟的高度融合,互聯網不僅是人們接觸信息的媒介,更是一種“生態環境”。大數據時代人們需要使用互聯網完成各項工作,智能手機和移動互聯網的發展也極大地壓縮了人們的碎片時間。人們使用互聯網的頻率越來越高,人類活動的方方面面逐步嵌入互聯網中,互聯網環境成為越來越多普通民眾日常生活重要的組成部分。“平臺+個人”的商業模式充分利用了互聯網快捷性、靈便性和高維性等特征,進一步促進了時間和空間的一體化、實體環境和虛擬環境的融合化,使互聯網用戶數字化活動空間的外延越來越不受時間、地點或場所的限制,虛實跨越、地域跨越和多時空交織并存的網絡環境不斷擴大,信任隨用戶使用互聯網時自主行為活動的不斷拓展也將更多的陌生人納入網絡信任鏈中,使網絡社會中的信任鏈愈加復雜。良好的社會信任基礎能夠在總體上減少在線交易成本和風險,促進網絡互動與合作,進而提升資源共享的規模和質量,也有利于促進數字經濟的持續繁榮。在這一邏輯背景下,社會信任也是網絡社會重要的社會資本之一。互聯網使用的頻率越高,互聯網環境的涉入程度也隨之增加。因此,本文的研究內容是社會信任,是人們對于陌生人的信任,或在沒有任何特別信息提示的情況下,相信自己不會被陌生人惡意利用的觀念和自信。

互聯網使用對社會信任的影響問題存在很多爭議,大致可分為無相關性、正面影響和負面影響三種觀點。Uslaner[1]基于美國的調查研究發現,互聯網只作為一個中立的媒介為人們已有的社會關系提供信息傳遞的渠道,互聯網與社會信任沒有顯著相關性。Huang等[2]基于亞洲13個國家的面板數據研究發現,盡管互聯網能夠增加社會聯絡頻率,但對社會信任并沒有顯著的正向影響。隨著互聯網的進一步普及,更多文獻反映互聯網與社會信任存在一定正向關聯性。王偉同和周佳音[3]發現,居民通過使用互聯網增加線下社交頻率和改善人際關系滿意度,進而提高社會信任水平。金兼斌[4]基于CNNIC發布的2009年調查數據分析指出,不同網民群體對互聯網的信任存在差序格局。互聯網作為社交媒體和公民參與的溝通渠道對制度信任[5]、社會信任[6]的正向作用也得到很多研究的證實。但也有研究指出,互聯網使用不利于社會信任的建立。李鋒和劉楊[7]從醫患關系緊張的角度出發,發現互聯網使用會降低社會信任和患方信任,同時互聯網使用通過降低社會信任進而加劇患方信任危機。趙曉航和李建新[8]基于媒介接觸的研究角度指出,相較于以傳統媒介為主要信息來源的青年,以互聯網為主要信息來源的青年,其社會信任水平更低。管金平[9]指出,網絡環境給社會信任基礎帶來變化,虛擬的社會關系、虛擬的生活方式以及虛擬的商業模式增加了未來的不確定性。在一些關注公民態度和公民參與的國內研究中,互聯網使用與政治信任、政治參與之間多呈現負向效應[10],特別是由于互聯網使用愈發頻繁,民眾自我表達價值觀增強、互聯網負面信息難以“管控”等原因,使得政治信任度不斷降低。

與現有研究相比,本文的創新之處在于:第一,已有關于互聯網使用與社會信任方面的文獻主要集中在將互聯網視為社交網絡媒體的角度,這就使得研究背后的隱含意義傾向于探索在科技發展背景下對媒體使用的偏好性以及民眾表達渠道的選擇性,而忽略了互聯網對經濟、就業和社會發展的意義。實際上,隨著互聯網使用與大眾生活的深度融合,互聯網的功能已不僅局限于降低個體間的信息交流成本,而是作為創造新的供給、需求和交換的生態系統,能夠引領經濟、社會生產方式和生產關系的根本變革。

基于此,本文首次嘗試將互聯網看做一種新的環境進行對社會信任影響的研究,擬將用戶使用互聯網的頻率看做用戶置身于互聯網環境中的不同程度,立足互聯網對用戶具有反向作用力的特點,對樣本回歸結果進行探索性解釋,為互聯網使用對社會信任影響的系列研究文獻提供新的視角。第二,現有關于社會信任在互聯網環境中的實證分析主要集中于個體交易效率、網絡環境的交易安全和身份隱私保護三個角度[11]-[13],尚未發現有文獻從社會學角度將社會信任置于互聯網環境中進行經驗分析。數字化轉型不僅是經濟發展方式的轉型,還是一個由“熟人社會”向“陌生人社會”轉型過渡的社會過程,更是社會信任問題凸顯的過程。在轉型的初期階段,網絡環境的制度設計空白和監管缺失難免造成不規范、不公平或不正當競爭的市場環境,進而對居民的社會態度產生負面影響。因此,本文基于中國正處于共享經濟和零工經濟起步和發展的大背景,從社會學角度系統深入探討互聯網使用對社會信任造成的影響,有助于測評數字化轉型背景下社會倫理層面可能存在的短板,為網絡環境的制度建設提供有益思路。

二、數據來源、模型構建和變量描述

(一)數據來源

本文使用2013年和2015年中國綜合社會調查(China General Social Survey,CGSS)的微觀數據。CGSS數據始于2003年中國人民大學社會學系和香港科技大學社會科學部發起的一項每年針對全國各地一萬多戶家庭的抽樣調查,記錄了受訪者的人口特征、家庭結構、經濟收入、個人評價和社會態度等多方面的數據,是中國具有綜合性、連續性和全國性的學術調查項目。選取該調查數據主要有以下三個原因:第一,2013年和2015年CGSS問卷中同時含有關于社會信任的問題是“總的來說,您同不同意在這個社會上,絕大多數人都是可以信任的?”,這一問題的含義符合本文的研究主題,因而本文使用該問題的答案來表征受訪者的社會信任水平。第二,2013年和2015年CGSS問卷中同時含有關于互聯網使用的相關變量,如互聯網使用強度、閑暇時是否會上網等。第三,2013年和2015年的數據不僅是目前該數據庫中較新的數據,而且恰好與中國數字化轉型深度推進的時間點相契合,比較接近互聯網環境特征在中國愈發顯著的起始時間點。

本文重點研究互聯網使用對社會信任的影響。基于這一研究主題,對數據集進行了如下處理:第一,剔除了2013年和2015年CGSS數據庫中主要變量缺失的樣本,如在“勞動收入”“家庭規模”“是否參加養老保險”等問題中拒絕回答、回答“不知道”和缺失的樣本。第二,本文的研究對象為18—60歲的居民,因此,剔除了在這一年齡范圍以外的樣本,最終得到10 938個有效觀測值。

(二)模型構建

本文重點關注的主要解釋變量是互聯網使用(Internet)。在互聯網環境下,個體暴露在互聯網環境中的程度可以用互聯網使用頻率進行度量,即互聯網環境的涉入程度隨互聯網使用頻率的增加而深入,因而本文選取問卷中“過去一年,您對以下媒體的使用情況是什么?”來定義互聯網使用的情況,按照對應互聯網(包括手機上網)使用的回答“從不”“很少”“有時”“經常”“非常頻繁”依次賦值1—5。

本文的被解釋變量社會信任(Trust)為有序離散變量,運用有序Probit模型來分析互聯網使用對社會信任的影響。本文使用2013年和2015年CGSS問卷中“總的來說,您同不同意在這個社會上,絕大多數人都是可以信任的?”,選項遵循李克特五分法的原則,將問題的五個選項分別轉換為信任程度,即“非常不信任”“比較不信任”“一般信任”“比較信任”“非常信任”,并從1—5賦值為依次遞增的整數進行測量。

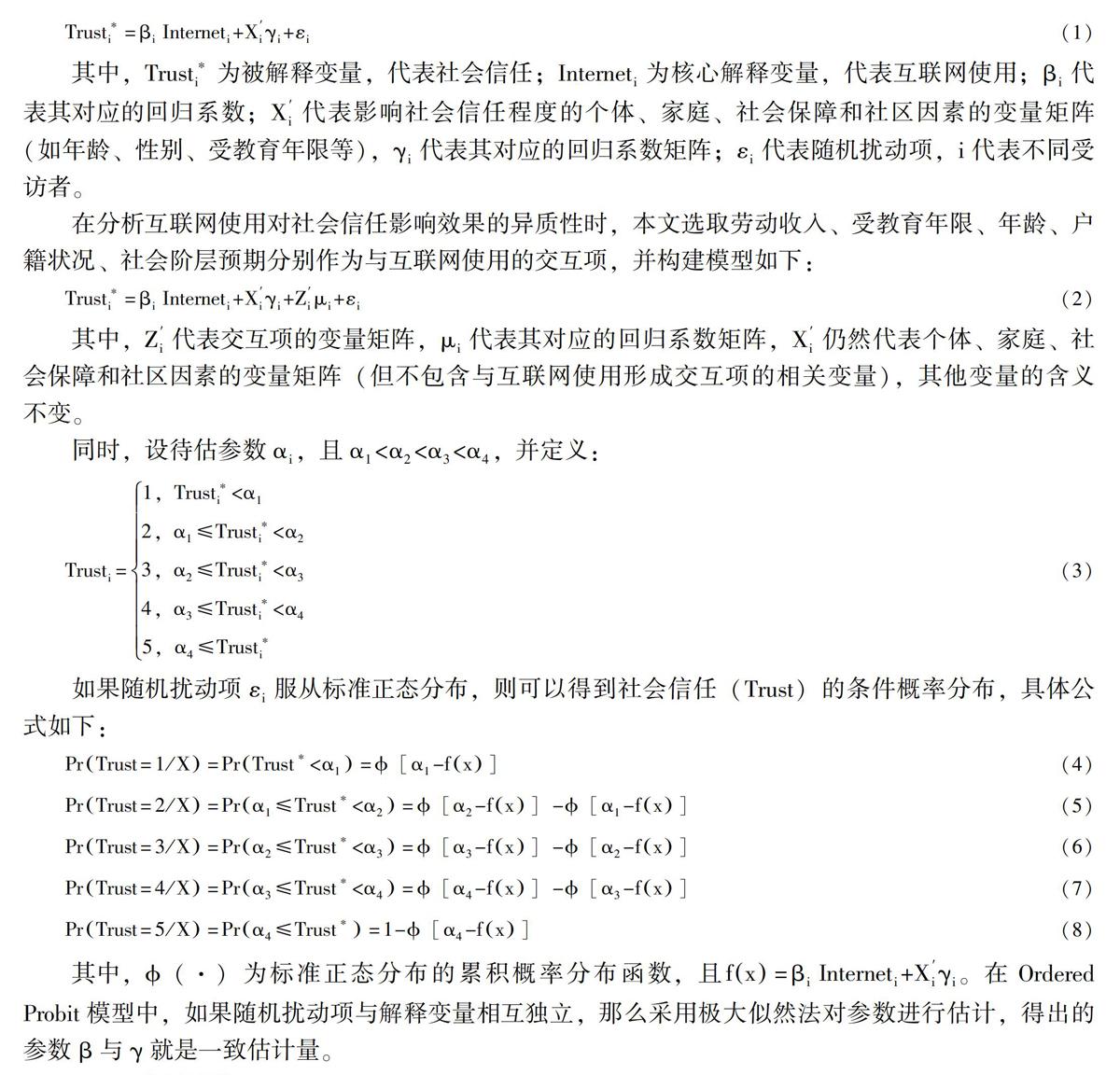

鑒于本文的被解釋變量社會信任和主要解釋變量互聯網使用都具有離散且有序的特點,本文設定如下Ordered Probit模型:

其中,Trust*i為被解釋變量,代表社會信任;Interneti為核心解釋變量,代表互聯網使用;βi代表其對應的回歸系數;X′i代表影響社會信任程度的個體、家庭、社會保障和社區因素的變量矩陣(如年齡、性別、受教育年限等),γi代表其對應的回歸系數矩陣;εi代表隨機擾動項,i代表不同受訪者。

在分析互聯網使用對社會信任影響效果的異質性時,本文選取勞動收入、受教育年限、年齡、戶籍狀況、社會階層預期分別作為與互聯網使用的交互項,并構建模型如下:

其中,Z′i代表交互項的變量矩陣,μi代表其對應的回歸系數矩陣,X′i仍然代表個體、家庭、社會保障和社區因素的變量矩陣(但不包含與互聯網使用形成交互項的相關變量),其他變量的含義不變。

如果隨機擾動項εi服從標準正態分布,則可以得到社會信任(Trust)的條件概率分布,具體公式如下:

在Ordered Probit模型中,如果隨機擾動項與解釋變量相互獨立,那么采用極大似然法對參數進行估計,得出的參數β與γ就是一致估計量。

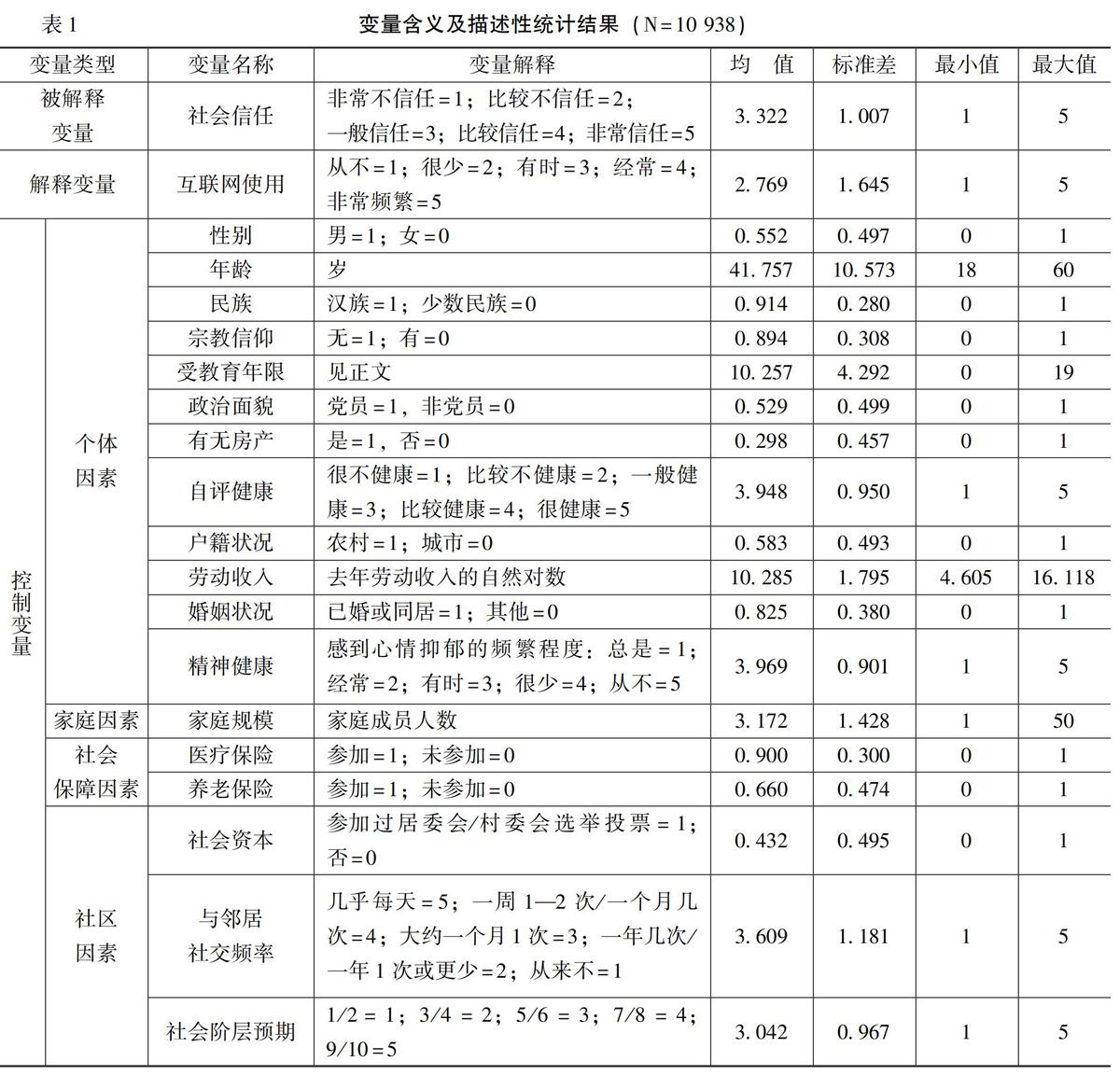

(三)變量描述

考慮到除互聯網使用情況的影響以外,社會信任還可能受到其他因素的影響,因此,本文引入個體、家庭、社會保障和社區四個因素作為控制變量。對于受教育年限變量,本文將沒有受過任何教育、或僅接受過私塾或相育班教育等賦值為0,小學賦值為6年,初中賦值為9年,高中、職高賦值為12年,中專、技校、大專賦值為15年,大學本科賦值為16年,研究生及以上賦值為19年。對于有無房產,本文將“您或您的配偶是否有以下資產?”與房產有關的選項為“是”賦值為1,“否”賦值為0。社會資本的變量選取問卷中“上次居委會選舉/村委會選舉,您是否參加了投票?”,“參加過”賦值為1,“否”賦值為0。與鄰居社交頻率選擇問卷中對應的問題是“您與鄰居進行社交娛樂活動的頻繁程度”,按頻繁程度由低到高重新賦值為5檔。社會階層預期選擇對應的問題是“您認為您10年后將會在哪個等級上?”,將原有的10檔改為5檔依次賦值。具體變量及描述性統計結果,如表1所示。由表1可知,2013年和2015年中國社會信任水平的均值為3.322,說明居民社會信任水平較好,總體介于比較信任和一般信任之間。樣本的互聯網使用均值為2.769,說明居民互聯網使用的頻率并不高,總體介于很少和有時之間。樣本的漢族居民占近91.4%,無宗教信仰的占89.4%,黨員占52.9%,男女性別比基本持平。樣本的平均年齡為41.757歲,平均受教育年限約10.257年,已婚居民占比82.5%,農村戶籍占58.3%。自評健康和精神健康均值為3.948,說明居民總體健康水平良好。樣本的家庭規模以3人的核心家庭為主,擁有住房的占比29.8%。與鄰居社交頻率均值為3.609,介于一般熟悉和比較熟悉之間,較符合現實大多數情況。

醫療保險參與率為90%,養老保險參與率為66%,說明居民社會保險參與情況總體較好。10年后預期的社會階層均值為3.042,說明樣本社會階層流動處于中等水平。

三、經驗分析

(一)基準模型的逐步回歸結果

本文運用Stata15軟件分別從個體、家庭、社會保障和社區四個因素對全樣本進行逐步的有序Probit回歸,回歸結果如表2所示。

基準模型的回歸結果顯示,本文的核心解釋變量互聯網使用對社會信任產生顯著的負向影響,互聯網使用頻率越高,社會信任程度越低。這表明,互聯網使用是影響社會信任的重要因素,居民使用互聯網的頻率越高,社會信任程度越低。這說明,在互聯網使用的過程中,互聯網環境對用戶具有反向作用力。一方面,互聯網的“強連接”有利于促進信息資訊和閑置資源的分享在用戶規模上的擴大;另一方面,用戶使用互聯網時的任何活動(包括瀏覽信息、購物、評論等)都在無形中嵌入互聯網。個人信息或隱私不僅指用戶在使用某些功能或產品時通過主動注冊所提供的數據,還包括服務商或平臺通過技術手段(如Cookie程序),收集和記錄關于用戶使用偏好的行為性數據。虛擬網絡的匿名性使互聯網中違反誠信所承擔后果的成本極低,當互聯網平臺的不規范管控、信息及個人隱私泄露、非正規部門的不規范線上經營等問題叢生時,互聯網使用者會不知不覺暴露在網絡信任危機的風險當中。

控制變量方面,宗教信仰、有無房產、家庭規模對社會信任水平的影響并不顯著,這可能由于在現代社會中,家庭因素、宗教文化因素和有無房產對個體社會態度的影響趨于淡化。年齡、已婚、受教育年限、自評健康和精神健康與社會信任呈顯著的正相關關系;少數民族群體比漢族的社會信任水平低,非黨員居民比黨員居民的社會信任水平低,女性比男性的社會信任水平低。農村戶籍居民比城市居民的社會信任程度更高,這可能是因為農村地區互聯網普及率沒有城市高,且農村的社區活動和人際往來更加頻繁,加強了彼此間的熟悉和信任。勞動收入與社會信任呈顯著負相關關系,可能的解釋是勞動收入占比越高的居民,其勞動商品化程度越高,其工資收入占總收入的比重偏高,日常工作過程中需要保持很高的勞動強度才能獲取相應的收入,且缺乏其他類型的經濟支持,這也比較符合零工經濟的理論特點。上述控制變量的回歸結果與已有文獻[14]-[18]的研究發現相一致。

在模型(3)和模型(4)中,養老保險和醫療保險的系數均顯著為正。這說明,有社會保險的居民其社會信任程度更高,社會保險覆蓋率的提升對社會信任存在顯著的正向影響。社會保障體系的健全和完善給居民(尤其給處于社會底層或弱勢地位的居民)提供社會安全網,有利于增強居民抵御社會風險的能力,增強安全感,進而提高居民的社會信任水平。模型(5)顯示,社會資本、與鄰居社交頻率和社會階層預期與社會信任呈顯著正相關關系,這意味著,盡管互聯網使用能夠加強人與人之間的聯系,但原本的社會關系和社會信任的形成機制并沒有被徹底替代。相對于家庭而言,以社區為基本單位的社會信任在互聯網時代顯得更加重要。

(二)穩健性檢驗

為了進一步確保結論的穩健性,本文還選取了CGSS問卷中“閑暇時間上網”分別對全樣本、2013年和2015年的樣本進行穩健性檢驗,回歸結果如表3所示。在模型(6a)中,閑暇時間上網的全樣本回歸系數在1%的統計水平顯著為負,表明與閑暇時間不上網的居民相比,閑暇時間上網的居民社會信任水平更低。在模型(6b)和模型(6c)中,2013年和2015年的分樣本回歸系數均在5%的統計水平顯著為負,且三個模型中其他控制變量回歸系數的符號和顯著性與模型(5)基本一致,可見互聯網使用對社會信任的負向影響結論是穩健的。

(三)基準模型的邊際效應

由于Ordered Probit模型回歸的系數只能從顯著性判斷出解釋變量與被解釋變量之間是否具有正負向影響,不同于OLS估計的參數含義具有直觀的邊際效果,因此,本文通過進一步計算得出互聯網使用對社會信任影響的邊際效應,如表4所示。

由表4可知,僅控制個體因素時,互聯網使用每增加1個單位,社會中非常不信任陌生人的概率上升0.1%,不信任陌生人的概率上升0.4%,一般信任陌生人的概率上升0.1%,比較信任陌生人的概率下降0.4%,非常信任陌生人的概率下降0.2%。控制了家庭因素后,互聯網使用對社會信任的負向影響與之前相當。在繼續控制社會保障和社區因素后,互聯網使用對社會信任的負向影響比之前有所增強。

四、互聯網使用對社會信任影響的異質性分析

(一)基于勞動收入和受教育年限的調節效應

已有文獻表明,零工經濟具有低信任度的特點[18]。本部分以受教育年限和勞動收入作為調節變量引入互聯網使用與受教育年限、互聯網使用和勞動收入的兩個交互項,并同時報告了Ordered Probit和OLS兩種估計結果

在大樣本條件下,Ordered Probit和OLS模型估計結果基本等價,而OLS模型估計的系數更具經濟含義。來探索互聯網環境下社會信任影響的調節效應,如表5所示。模型(7a)的分析結果顯示,互聯網使用與受教育年限的交互項系數為0.009,且在1%的統計水平下顯著,表明不同受教育年限的群體,其互聯網使用對社會信任的抑制效應存在差異。隨著人們受教育年限的提高,互聯網使用對社會信任的負向效應會被削弱。圖1結合模型(7b)通過OLS估計的截距和斜率參數進行的可視化分析顯示,互聯網使用對社會信任的影響在不同受教育群體之間出現分化。對于受教育年限較高的群體,互聯網使用對社會信任呈正向影響,而對于受教育年限較低的群體,其社會信任水平隨著互聯網使用的增加略呈下降趨勢。可見,在互聯網環境中,教育是能夠導致互聯網使用對社會信任影響產生差異性的重要因素。受教育年限能夠顯著影響互聯網使用技能,并能夠影響人們適應互聯網環境的能力。受教育程度越高,在互聯網使用過程中,其信息甄別能力和風險抵御能力越強,互聯網環境的適應能力越強;而受教育程度越低,其網絡使用技能較弱,信息甄別能力較弱,更易遭受互聯網使用過程中的信任風險。模型(7c)的估計結果顯示,互聯網使用與勞動收入的交互項系數為0.016,且在1%的統計水平下顯著,表明不同勞動收入的群體,其互聯網使用對社會信任的抑制效應存在差異。隨著勞動收入的增加,互聯網使用對社會信任的抑制效應會得到緩解。圖2結合模型(7d)通過OLS估計的截距和斜率參數進行的可視化分析顯示,對于勞動收入較高的群體,互聯網使用越頻繁,社會信任水平也隨之升高;對于勞動收入較低的群體,互聯網使用越頻繁,社會信任水平越低。其中存在的機制可能是:人們通過互聯網參與線上分享并獲得物質性的回報,能夠顯著抵消對網絡社會存在的不信任觀念。盡管與陌生人之間的“分享”風險依舊存在,但共享經濟帶來的物質性回報是增強網絡社會信任的關鍵。由此可以推斷,陌生人之間的信任機制在互聯網的使用中被物質化、貨幣化了,人們在互聯網環境中通過參與“分享”獲得的物質性回報越高,越有利于抑制互聯網使用對社會信任的負向影響。

綜上可知,互聯網環境的逐步形成對于不同受教育年限群體、不同勞動收入群體產生的沖擊和紅利各不相同,提高勞動收入和受教育年限能夠有效抵御互聯網給社會帶來的負面影響和風險。為了進一步探析不同受教育年限群體在互聯網環境中對社會信任影響的異質性,本文將受教育年限群體的樣本進一步區分為小學學歷及以下群體、中學學歷群體和大學學歷群體進行Ordered Probit分樣本回歸,結果如表6所示。表6的結果顯示,對于小學學歷及以下群體和中學學歷群體,互聯網使用對社會信任的負向影響均在10%的統計水平下顯著。這反映了在互聯網環境中,中學及以下學歷群體更容易成為受信任風險侵害的對象。相較于受過高等教育群體而言,中學及以下學歷群體大多沒有專業的技術和資歷,對于取得更高質量的工作機會缺乏競爭力。一方面,他們的人力資本特質多符合服務型行業的需求,能夠依托互聯網環境換取勞動收入;另一方面,他們在面對網絡風險和維護自身合法權益的問題上處于弱勢地位,不僅自身缺乏相應的網絡使用技能和信息甄別能力,而且在網絡環境的制度建設方面,政府對于這部分群體及其所廣泛參與的領域和行業規范問題、合法權益的保護問題仍缺少具有針對性的應對措施。

(二)基于不同年齡段、不同戶籍以及不同社會階層預期的調節效應

上文的研究表明,互聯網使用對社會信任具有顯著的負向影響。表7進一步考察了不同年齡群體、不同戶籍群體以及不同社會階層預期的互聯網使用對社會信任影響的調節效應。

不同年齡段群體的互聯網使用對社會信任的影響可能存在差異。因此,本文的模型(9)、模型(10)和模型(11)將樣本年齡分為三個組別:18—32歲為年輕群體,33—45歲為青年群體,46—60歲為中年群體,并分別與互聯網使用做交互項。回歸結果顯示,互聯網使用的回歸系數均為負,且分別在年輕群體和青年群體通過了5%和1%的顯著性檢驗。在交互項中,年輕群體和青年群體的回歸系數顯著為正,而中年群體顯著為負。這說明,不同年齡段的互聯網使用對社會信任的影響存在顯著差異,在年輕群體和青年群體中間這種負向影響被顯著抑制了,而在中年群體中間,互聯網使用對社會信任的負向影響被顯著放大了。其中存在的機制可能是:新一代的年輕群體從出生就伴隨著互聯網的發展而成長,他們是互聯網環境中的準“原住民”,互聯網對他們而言不是新鮮事物,而是賴以生存的條件和環境,他們學習、工作和生活的方方面面都與互聯網緊密融合;而青年群體正處于人力資本和社會資本積累的上升時期或巔峰階段,較高的社會經驗的判斷能力和物質生活保障使他們抵御社會風險的能力更強。因此,他們可能更擅長高效利用互聯網中的有益資源并防范互聯網中的風險。盡管網絡中存在的風險因素不可忽視,但對于這兩個年齡段的群體來說,互聯網環境帶來的有益資源可能比互聯網中的風險遠遠大得多。對于中年群體而言,互聯網的出現和普及屬于新生事物,接受并適應互聯網的環境需要時間和一定的上網經驗,在一些缺少互聯網監管和治理空白的領域,中年群體容易成為網絡詐騙或其他網絡違法活動所針對的群體之一。

互聯網的普及和使用在農村和城市戶籍方面也存在顯著的制度性差異[19]。模型(12)通過加入戶籍與互聯網使用的交互項,進一步考察了農村和城市在互聯網環境中社會信任的不同效果。回歸結果顯示,互聯網使用與農村戶籍的交互項均顯著為負,這表明,互聯網使用對社會信任的抑制效應在農村戶籍群體中的效果更加明顯,農村戶籍的互聯網使用群體更易受到互聯網中負面信息的影響。這可能由于農村戶籍的互聯網用戶的網絡使用技能普遍不高,對他們而言,互聯網不僅僅是難以駕馭的新鮮事物,更是容易受到權益侵害的荊棘之地。

模型(13)反映了不同社會階層預期的互聯網使用對社會信任的影響。回歸結果顯示,互聯網使用的回歸系數顯著為負,且互聯網使用和社會階層預期的交互項在5%的統計水平上顯著為正,這表明隨著個體對自身社會階層向上流動預期的升高,互聯網使用對社會信任的負向影響會受到抑制。社會階層預期是個體對當前社會流動狀況的直觀反映,居民對社會階層預期的態度越樂觀,其互聯網使用對社會信任的負向影響越弱;反之,居民對社會階層預期的態度越悲觀,其互聯網使用對社會信任的負向影響越強。在數字化轉型背景下,互聯網的開放性和共享性有利于打破舊的利益格局,形成新的利益格局,并驅動新的價值觀念和市場競爭形式的形成,勢必為改善現有的社會階層固化問題迎來一個窗口期。對于具有較強奮斗意愿的勞動者來說,合理利用互聯網環境中的有益資源,快速響應互聯網環境中的新技術、新變化和新創造,緊緊抓住數字化轉型的契機,不僅有利于改善個體當前社會流動狀況,也有利于推動整個社會的數字化轉型。

五、結論及政策建議

隨著數字化、共享、創新和個性化時代的到來,人與社會的全面發展已與互聯網世界密不可分。互聯網作為一把雙刃劍,對于促進經濟發展和保持就業局勢功不可沒,但其發展存在一定的局限性,也深受信息不對稱、監管和保障不完備所困。如何正確、客觀地看待互聯網的雙向效應,有助于構建和諧有序的互聯網生態圈,持續不斷地釋放互聯網經濟的活力,改善就業環境和就業質量。基于此,本文使用2013年和2015年中國綜合社會調查數據構造有序Probit模型,并選取個體因素、家庭因素、社會保障因素和社區因素作為控制變量,實證分析了互聯網使用對社會信任水平的影響并進行穩健性檢驗。根據勞動收入和受教育年限的差異進行了調節效應分析和分樣本回歸分析,并進一步考察了這種負向影響在不同年齡段、不同戶籍和不同社會預期的異質性效果。調節效應分析發現,隨著勞動收入和受教育年限的提高,互聯網使用對社會信任的負向影響會被削弱。由此可推斷,通過“線上分享”獲得有效的物質性回報,能夠顯著抑制互聯網使用對社會信任的負向影響,陌生人之間的信任在互聯網的使用中被物質化、貨幣化了,人們通過互聯網參與“分享”獲得的物質性回報越高,越會顯著抑制互聯網使用對社會信任負向影響;提高受教育水平、網絡使用技能也能夠有效抵御互聯網環境中的信任風險。中學學歷及以下群體、農村戶籍的互聯網使用群體更易遭受互聯網中的信任風險。對于年輕群體和青年群體而言,互聯網使用對社會信任的負向影響有顯著的抑制效果。通過加入社會階層預期的交互項發現,提高社會階層預期水平有助于抑制互聯網使用對社會信任的負向影響。

基于此,筆者提出如下政策建議:第一,誠實守信、善解人意、設身處地為他人著想,這些維系傳統社會信任機制的重要因素在當代互聯網貫穿的經濟社會并沒有被徹底改變。為了確保數字經濟的可持續發展,保障互聯網環境中良好的社會信任水平,應同時抓好“線上”和“線下”兩方面的社會信任水平。第二,在國家和政府層面,應發展中國特色社會主義的互聯網生態圈,建設以人為本的互聯網網絡環境,重視各級政府執行監督部門的協調配合,重點關注受教育年限較低、農村戶籍的群體在互聯網環境中的權益保障問題,建立和完善互聯網環境中的公共監管機制。這些措施有利于規范共享經濟的市場秩序,防范互聯網平臺的金融風險,避免和解決在虛擬網絡環境中原有的法律法規和政策監督機制空白化、互聯網使用者諸多權益模糊化的問題。第三,在數字化轉型背景下,以社區為基本單位的信任十分重要。應維持和鞏固社區內的信任水平,積極開展弘揚中國傳統文化和社會主義核心價值觀的道德教育活動,培養中國特色社會主義的信任文化。同時,社區應以增強網絡使用技能為核心,提倡科學健康地使用互聯網、謹防網絡詐騙和警惕辨別網絡謠言等宣傳教育活動。第四,社會保障水平的提升是維護社會信任水平的重要途徑。應進一步提高醫療保險和養老保險的覆蓋率,尤其關注并著力解決受教育年限較少、勞動力市場競爭能力較弱的勞動群體在參與零工經濟過程中的勞動權益保護問題,以更好地實現公平和共享收益的合理分配。第五,提高受教育程度能夠有效提升互聯網風險的防御能力。個體應注重提高網絡使用技能,增強防御網絡風險的軟實力,以適應靈活多變的互聯網環境。

參考文獻:

[1] Uslaner, E.M. Trust, Civic Engagement, and the Internet [J]. Political Communication, 2004, 21(2): 223-242.

[2] Huang, M.H., Whang, T., Xu,C.L. The Internet, Social Capital, and Civic Engagement in Asia [J]. Social Indicators Research, 2016, 132(2): 559-578.

[3] 王偉同, 周佳音. 互聯網與社會信任:微觀證據與影響機制 [J]. 財貿經濟, 2019, (10): 111-125.

[4] 金兼斌. 網絡時代的社會信任建構:一個分析框架 [J]. 理論月刊, 2010, (6): 5-11.

[5] Warren, A. M., Sulaiman, A., Jaafar, N. I. Social Media Effects on Fostering Online Civic Engagement and Building Citizen Trust and Trust in Institutions [J]. Government Information Quarterly, 2014, 31(2): 291-301.

[6] Bouchillon, B. C. Social Ties and Generalized Trust, Online and in Person: Contact or Conflict-The Mediating Role of Bonding Social Capital in America [J]. Social Science Computer Review, 2014, 32(4): 506-523.

[7] 李鋒, 劉楊. 互聯網使用、社會信任與患方信任——基于因果中介模型的分析 [J]. 中國社會心理學評論, 2020,(1): 81-94+185.

[8] 趙曉航, 李建新. 當代青年的互聯網使用與社會信任——基于CGSS 2013數據的實證研究 [J]. 青年研究, 2017, (1): 19-27+94.

[9] 管金平. 社會基本信任形態在網絡環境中的范式更迭與制度回應 [J]. 學習與實踐, 2015, (4): 106-117.

[10] 臧雷振, 勞昕, 孟天廣. 互聯網使用與政治行為——研究觀點、分析路徑及中國實證 [J]. 政治學研究, 2013, (2): 60-75.

[11] 孫鯤鵬,王丹,肖星.互聯網信息環境整治與社交媒體的公司治理作用[J].管理世界,2020,(7):106-132.

[12] 馮華,陳亞琦.平臺商業模式創新研究——基于互聯網環境下的時空契合分析[J].中國工業經濟,2016,(3):99-113.

[13] 李睿,張銳劍,李文立,等.移動互聯網環境下的隱私泄露容忍度測度方法[J].管理評論,2016,(7):102-111.

[14] Glaeser, E. L., Laibson, D. I., Scheinkman, J. A., et al. Measuring Trust [J]. The Quarterly Journal of Economics, 2000, 115(3): 811-846.

[15] 李濤, 黃純純, 何興強,等. 什么影響了居民的社會信任水平?——來自廣東省的經驗證據 [J]. 經濟研究, 2008, (1): 137-152.

[16] Guiso, L., Sapienza, P., Zingales, L. Peoples Opium? Religion and Economic Attitudes [J]. Journal of Monetary Economics, 2003, 50(1): 225-282.

[17] Uslaner, E. M. The Moral Foundations of Trust [M].Cambridge:Cambridge University Press, 2002.84-139.

[18] Wood, A. J., Graham, M., Lehdonvirta, V., et al. Networked but Commodified: The (Dis) Embeddedness of Digital Labour in the Gig Economy [J]. Sociology, 2019, 53(5): 931-950.

[19] 趙建國, 周德水. 互聯網使用對大學畢業生就業的影響——來自CGSS數據的經驗分析 [J]. 社會保障研究, 2019, (3): 72-81.

(責任編輯:徐雅雯)

收稿日期:2021-03-12

基金項目:遼寧省教育廳科學研究重點攻關項目“遼寧省養老金支付能力研究”(LN2019Z17);東北財經大學校級科研課題“高質量發展背景下的互聯網平臺就業研究”(3092003414)

作者簡介:

趙建國(1973-),男,遼寧撫順人,教授,博士,博士生導師,主要從事社會保障研究。E-mail: zhaojg@dufe.edu.cn

王嘉箐(1991-),女,新疆烏魯木齊人,博士研究生,主要從事社會保障研究。E-mail: wjiaqing@hotmail.com