高校教學評價的實踐與發展研究

劉娟 項林川 柯昌劍 曾麗

摘 ?要:文章評述了在我國“以本為本”的教育改革時期,國內部分高校對本科教學評價工作的實施和改進情況,并結合國內外部分高校在教學評價體系建設方面的相關經驗,探究如何構建較為完善的高校教學評價體系。結合評價體系的構建、評價指標的設置、評價過程的實施及評價結果的反饋使用等提出一系列思考,促進教學評價與提升學習效果和推動教育教學改革深度融合。

關鍵詞:教學評價體系;學習效果評價;學生評教

中圖分類號:G640 ? ? ? ?文獻標志碼:A ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2021)04-0011-05

Abstract: This paper reviews the implementation and improvement of undergraduate teaching evaluation in some universities in China during the period of "people-oriented" education reform. Based on the teaching evaluation system constructing experience in some universities, this paper also discusses how to construct a relatively perfect teaching evaluation system. A series of suggestionsare put forward for the construction of teaching evaluation system, such as the setting of evaluation indicators, the implementation of evaluation process and the feedback and use of evaluation results. We will accelerate the improvement of teaching evaluation and integrate it with the improvement of learning effect and the pace of educational reform.

Keywords: teaching evaluation system; learning outcome assessment; student ratings of teaching effectiveness

一、研究背景

為深化本科教育教學改革,探索構建具有中國特色的“以本為本”的本科教育模式,新時代全國高等學校本科教育工作會議上強調推進“四個回歸”,提出高校要重視人才培養,重視本科教學質量及其評價工作。[1]一個良好的評價機制是形成教學競爭性氛圍的關鍵因素,是教師工作重心回歸課堂、回歸教學的重要保障。

隨著“以學生為中心”的教育理念逐漸貫穿本科教育教學的全過程,國內高校教學評價體系也隨之不斷推陳出新。為摸索我國高校教學評價工作的現狀,作者通過問卷和走訪等形式對國內35所高校進行調研,并以其中分布在7個不同地區的7所部屬高校為例,對其教學評價的現行模式和發展趨勢進行分析研究。同時結合國外部分高校教學評價體系建設的相關經驗,對構建客觀、全面、有效的教學評價體系的實現路徑進行探索。

二、我國高校教學評價的實踐與發展分析

(一)實行綜合評價,側重學生評價

上述7所部屬高校現行的教學評價模式基本是以學生評價、專家同行評價、督導評價等構建的多位一體的綜合評價。在綜合評價體系中,以上三種主要評價形式的側重面各有不同:學生評價側重于學習收獲,同行評價側重于教學設計,督導評價側重于課堂管理。三者中學生評價規模最大、采樣最多且實現了對教師教學全過程表現的價值判斷,在實際教學管理中發揮著重要的作用。縱觀上述高校教學評價的改革趨勢及現狀,不難發現,學生評價在綜合評價中所占的比例越來越高,現階段占比皆超過50%,有甚者達到80%或更高,其評價結果均不同程度地運用于教師教學管理。可見,近年來以學生評價為側重的教學綜合評價體系已成為高校教學質量保障中重要的一環。

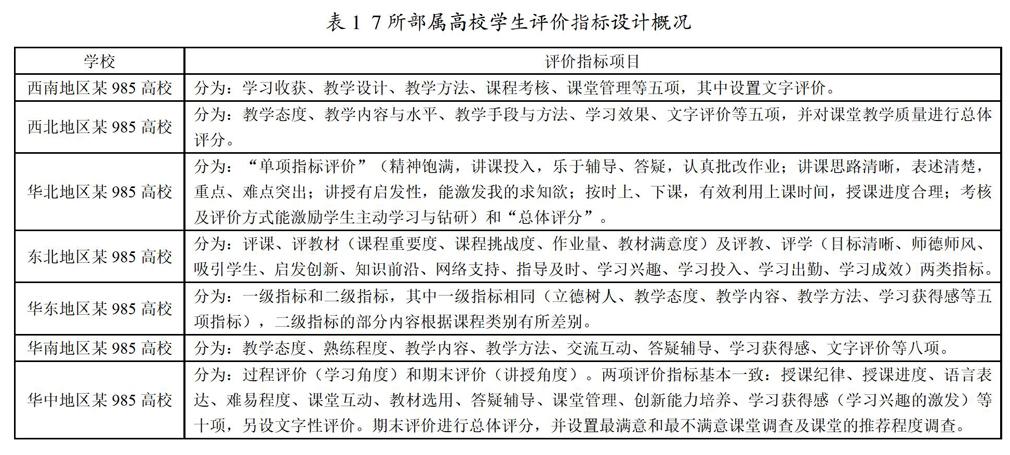

(二)評價指標從突顯“教學效果”轉向“學習效果”

近年來,隨著“以學生為中心”的教育理念的發展,眾多高校教學評價的側重點逐漸從教師的“教”轉為學生的“學”,從“教師教學效果”轉為“學生學習效果”。其主要差別表現為教學效果評價突出對課程設置、課堂組織、教學內容、教學方法、教師及教學資源投入的評價,是對“教”的內部評估;學習效果評價突出對學生的就學經歷、學習滿意程度、學習產出情況、學生自我增值和能力培養的評價,是獨立于課程設計者的外部評估。分析上述高校學生評價指標體系(如表1所示)不難發現,其在設計指標體系時均十分重視學生的接受程度和滿意程度,將“學習收獲”“學習獲得感”“學習興趣激發”等作為重要的指標項目,目的在于審查“教”與“學”的成果是否與既定的辦學目的和教育目標相符合,并提供有意義的反饋,從而激發學習興趣,提升學習效果,激勵學生自我更新,實現“教”與“學”的相互促進。

此外,西北、華北、華中地區幾所高校均打破了按照分級指標細化評分的傳統評分模式,學生可根據分級指標反饋課堂教學的具體問題,亦可根據自己的判斷對課堂教學及學習獲得情況直接給出總評分,學生憑內化的直觀感受對不同課程進行評分時,即權衡了不同課程給自身帶來的學習獲得感。同時,西南、西北、華南和華中地區幾所高校還十分注重對學生文字評價的分類整理和解析或開展滿意程度調查,既加強了學生對學習狀態的反饋,又幫助教師針對性地收集個性化的教學狀態信息,促進了教師對課程的建設和教學方法的改進。因此,突顯對學習效果的評價被一致認為是改進教學質量的重要手段,這不僅是對現代教育思想和觀念的重要體現,也是高校在人才培養過程中重視被動輸入型“教學成果”向主動輸出型“學習成果”轉化的體現。

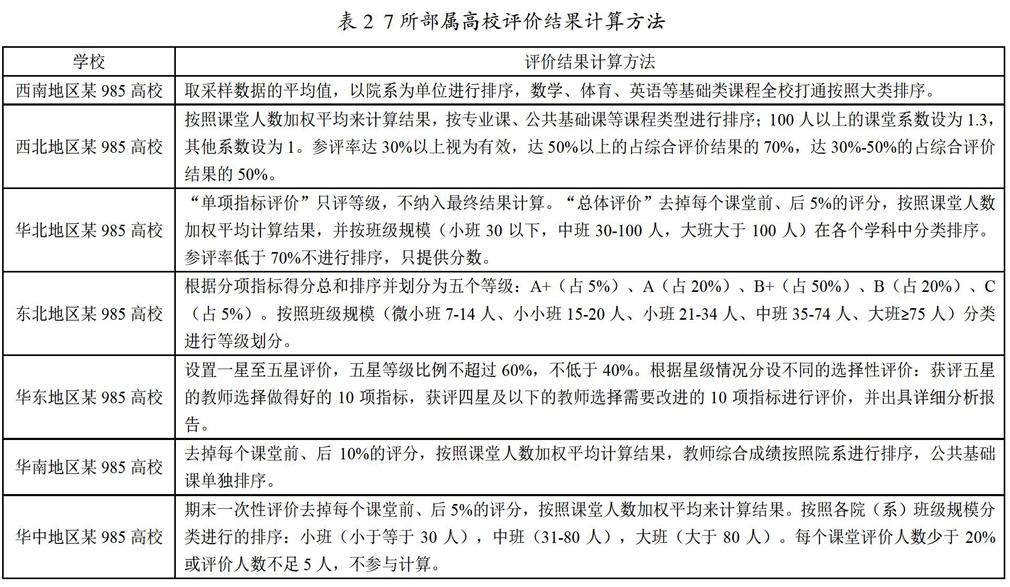

(三)評價結果計算及反饋形式更加科學

評價結果的計算和反饋是實現教學評價閉環管理的重要環節。科學的結果計算方法及反饋形式,在很大程度上影響著學生和教師對評價工作的參與度及認可度。上述高校在評價結果計算及反饋方面各具特色(如表2所示),其中部分高校根據課程類別、課堂人數等分類計算評價結果,強調參與率和數據的有效性,并在一定的范圍內進行排序,提高了評價的合理性和科學性;部分高校將評價結果劃分為若干個等級,且每個等級設置一定的百分比,避免了評價結果的扁平化,使其更趨于正態分布。同時,對評價結果的反饋也更加具體,部分高校向教師和學生公布教師在院系的排序情況、各項細化指標得分分布情況及學生的具體意見和建議;部分高校向教師公布獲評等級情況、全校等級分布情況,并向學生反饋其本人對教師的評價等級、教師最終的獲評等級和班級所評的等級分布情況等。

將評價結果以某種標準進行排序或精確的等級劃分,并將結果分析向教師詳細反饋,能激勵教師重視教學,引發思考,改善方法。將一定范圍內的評價結果對學生反饋,不僅能提高參與度,還能幫助學生修正實際學習獲得感與心里學習預期的差距,也能在一定程度上促使評分標準統一,保證評價的客觀性和公平性。評價結果的科學計算和有效反饋既調動了教師“教”的積極性,亦調動了學生“學”的主動性,兩者之間相輔相成。

(四)評價體系存在的問題較為集中

上述高校在教學評價的改革和實踐中提供了不少可借鑒的經驗,體現了新時期高校教學評價工作的發展趨勢,但同時也存在一系列共性問題。一是評價指標在制訂過程中基本沒有學生參與;二是大多數評價指標都以學生的主觀感受為主,缺乏客觀的定量分析;三是較少兼顧評價指標的多樣性和差異性設計;四是多為結果性評價,缺少過程性或形成性評價①;五是大多重視對課堂學習效果的評價,忽略了對課外育人工作及教學成果核定等其他方面的評價。

三、我國高校教學評價的改革路徑探析

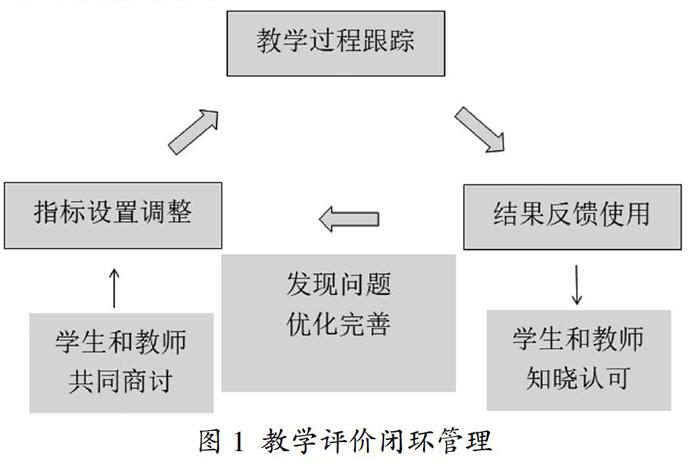

科學合理的評價體系是保證學生對教學質量客觀評價的前提。評價體系的構建過程是一個逐步完善的過程,從評價指標的設置、評價過程的實施、評價結果的計算和反饋使用,每個環節都直接影響著教學評價的科學性及有效性,甚至對教師的“教”和學生的“學”產生連帶效性。如何在整個閉環管理(如圖1所示)中不斷發現問題并及時優化,現結合國外一些高校的相關經驗,對如何構建適用于我國本科教育發展的教學評價模式提出幾點思考,促使教學評價真正成為激勵教師“教”和學生“學”的有效手段。

(一)鼓勵師生共同參與評價標準的制定

國外很多高校在課程開始之前,有關機構就將預期的學習要求以及反饋形式公開告知學生,以保障學生事先對課程的學習目標、各個環節的要求及評價標準充分了解。以英國沃里克大學為例,該校除了以院系主辦的教學問卷調查外,還通過師生聯絡會②和學生代表收集反饋信息。教師甚至鼓勵學生參與評價量表的制定,讓學生提出他們希望的課程目標、考核方式及考核標準。[2]

為促使教學評價體系更加科學、適用,在制定評價指標時須邀請教學專家和師生代表共同參與,對評價標準的制定展開討論。在評價指標設定的過程中要確保足夠的針對性和客觀性,針對性是指如何通過分析研究一些主觀因素而提高學生參與評價的主動性和公正性,客觀性是指如何從教學態度、教學投入、教學能力和學習獲得等不同方面設置出不同的目標。[3]教師將把學生學習的目標和標準逐漸內化成為自身教學的目標和標準,教與學的目標和標準高度統一后,更能有效改進教學方法,激發學習興趣,提升學習效果。

(二)注重定量和定性指標及開放性評價合理設計

我國許多高校現行的教學評價指標都是圍繞教學態度、教學方法、重難點是否突出等定性問題進行設定,較少將教師和學生對課程教與學的投入情況納入評價體系,如作業布置和課堂測試的次數、答疑輔導的次數、課堂互動和討論的周期及學習資料的種類等。國外一些高校比較注重教學評價指標的定量和定性結合分析,如斯坦福大學的教學評價量表主要包括教學組織、教學激勵、師生互動的手段和頻率;賓西法尼亞大學的教學評價量表主要包括對教學態度、教學水平、教學方法等的事實判斷和對課程提綱、參考資料、指定閱讀文獻、課程內容、作業和成績評定等的量級價值判斷。[4]這兩所學校在評價指標體系中均保證了定量與定性指標的合理配置。一般認為,在整個評價指標體系中定性指標約占30%-40%,定量指標約占60%-70%,視為比較合理。[5]主觀定性評價會因為評價主體的感受或價值觀的不同而導致結果的差異性,但定量數據的客觀分析不會隨主觀判斷而產生變化。同時,定量的數據分析還能反映教師和學生對課堂的投入程度,量是質的基本保障。

除此之外,以上兩所國外高校均設計了開放式評價,打破了固定評價模式的局限。在定量指標與定性指標充分結合的基礎上,做好開放性評價的設計及收集反饋,以彌補量化評價帶來的不足。

(三)兼顧評價指標的統一性和多樣性

美國伊利諾伊大學香檳分校(UIUC)評價問卷采用校級指標、系級指標、自行指標相結合的方式,校級指標是必選通用項目;系級指標由院系自行設定;自行指標由教師自己設計或選擇指標。[6]這充分尊重了不同學科、不同專業及不同課程的差異性。

每所高校應根據實際情況發展出適合本校的有效評價方法和體系。甚至不同院系和專業都需要摸索出適合學科專業發展的評價模式,不能“一刀切”。想要掌握學生的真實學習效果,就要注重專業課與公共課、理論課與實驗實踐課、理工類課程與人文類、藝術類和其他課程的差異化等,建立與之相適應的評價指標體系。注重評價指標的統一性并兼顧好多樣性,在統一的評價標準上結合不同的特點制定更細化的評價項目,是保證評價客觀、有效的重要手段。

(四)重視過程性和形成性評價

形成性評價的目的是讓教師及時了解學生學習的情況,學生將課程學習的感受通過及時的評價反饋給教師,教師隨之做出教學調整,以促使學生更好的學習。美國一些高校推行的形成性評價或真實性學習及效果評價③模式就是將學習→測評→測評反饋聯系起來形成一個閉環,學生根據測評反饋結果主動調整自身的學習狀態,教師則及時改進教學方法,師生的改進情況也將在下一輪學習和測試中體現出來。

對國外部分高校形成性評價指標體系進行研究,發現其基本特點為:對學生當前學習表現和預期成效制定評價標準,分析當前學習效果與目標效果之間的差距,實施策略改善差距、提升效果;在評價指標的設置中,既凸顯教師的“教”,又強調學生的“學”,并將課程環境作為教學活動開展的基本條件納入指標體系(如表3所示),從而更加客觀全面地評價教與學的狀態。

(五)評價體系的多元化構成

教學評價體系的構成不僅要體現對課堂教學效果的評價,還應納入對教師教育工作的投入及教學標志性成果的取得等方面的考量。以華中地區某985高校為例,將課堂教學評價結果以一定的比例納入綜合評價結果,同時二級教學單位結合學科和專業教學特點將授課學時、課程建設、教學改革研究、教學獲獎及育人服務工作情況等按一定的核算標準進行測算,納入綜合評價體系,形成“一院一案”的特色教學評價模式,全方位評價教書育人的水平。如何更加科學的將評價結果與學生學習成長及教師育人能力的研判掛鉤,是目前高校教學評價體系進一步完善的關鍵所在。

四、結束語

從發展的角度看,教學評價體系的建立并非一勞永逸,需要隨著教學理念、培養模式等的發展而不斷更新優化。重視教與學過程中的互動,重視評價結果對實施標準和過程的反推效應,重視學生發展與教師發展之間的平衡,才能實現“以評促教”“以評促學”。良好的教學評價模式不僅能用于人才培養質量的跟蹤,還能作為學校戰略部署和決策的支撐,幫助改進其他相關工作。

注釋:

①形成性評價是指在教學過程中,教師為了解學生學習情況而進行的學習效果評價。

②師生聯絡會是沃里克大學學生就有關學術問題發表意見的正式渠道,更重要的一項職能是監督各院系對學生評教意見的采納情況。這一機構在各院系都由學生領導,每年定期召開會議,學生在會上可以就教與學等方面問題展開討論,提出意見與建議。

③真實性學習及效果評價是指以真實問題為任務,在教師示范和幫助下,學生通過真實參與真實問題的解決過程,學習相關知識和技能,獲得真實學習體驗的學習過程,并對學習效果進行評價。

參考文獻:

[1]唐景莉.堅持“以本為本”、推進“四個回歸”——新時代全國高等學校本科教育工作會議述評[J].中國高等教育,2018(13):11-12.

[2]邢永富,常瑾.國外知名高校學生評教工作述評與啟示——以四所名校為例[J].寧波大學學報(教育科學版),2011,33(01):59-63.

[3]李娜.高校大學生網上評教的現狀問題及對策建議[J].當代教育實踐與教學研究,2017(05):232-233.

[4]趙炬明.關注學習效果:美國大學課程教學評價方法述評——美國“以學生為中心”的本科教學改革研究之六[J].高等工程教育研究,2019(06):9-23.

[5]夏季亭.山東高校首輪本科教學評估的成效與展望[J].科學與管理,2012(5):79-84.

[6]劉潔,李蔚,段遠源.美國大學學生評教工作及其啟示——以伊利諾伊大學香檳分校為例[J].中國大學教學,2007(08):87-89.

[7]趙炬明,高筱卉.關于實施“以學生為中心”的本科教學改革的思考[J].中國高教研究,2017(08):36-40.

基金項目:湖北省教育廳“典型工科優勢高校本科人才培養研究——以華中科技大學為例”(編號:2018053);華中科技大學2019年教學研究項目“‘學生為中心的教學質量評價指標體系構建研究”(編號:2019150)

作者簡介:劉娟(1985-),女,漢族,湖北武漢人,碩士,講師,華中科技大學教務處教學質量管理辦公室科長,研究方向:教學質量保障、教學評價;項林川(1967-),男,漢族,江西九江人,碩士,華中科技大學物理學院教授,華中科技大學教務處副處長,研究方向:大學物理;柯昌劍(1977-),男,漢族,湖北武漢人,博士,華中科技大學光學與電子信息學院教授,華中科技大學教務處副處長,研究方向:光通信與光網絡;曾麗(1982-),女,漢族,江西吉安人,碩士,華中科技大學教務處辦公室主任,研究方向:高校教學管理。