名著閱讀之“漁”探微

——以《儒林外史》指導為例

童睿

浙江省平湖市文濤中學

文學名著是歷史長河中人類文化的精髓。閱讀經典,“既是對作品所描述的已知、未知世界的發現與開掘,又是對自我潛在精神力量的發現與開掘”,有利于培養學生的創新思維能力和探究學習能力,完善心靈,健全人格。

因此,本文試圖在核心素養的理論視域之下,以《儒林外史》為例,探討名著閱讀的有效指導。

一、建立記憶鏈接,促進思維發展

經典名著因為其時代和題材等原因,與學生的隔閡頗深,讓很多學生敬而遠之,所以名著閱讀有形式化、碎片化的現象。而統編教材在名著導讀中尤其強調讀書方法的指導,如精讀和跳讀、圈點和批注、選擇性閱讀等等。我們可以把這些方法切實運用到教學實踐中,更有效地提升學生的思維發展。如我在指導《儒林外史》閱讀時,就引導學生以跳讀來梳理情節,用思維導圖的形式呈現出來。

將思維導圖引入名著閱讀,對“整本書閱讀”很有幫助。學生及時地對內容進行梳理、概括、提煉,并以形象化、可視化、條理化的“圖式”進行呈現,相比純文字更便于記憶。與此同時,學生梳理、分析、歸納、整合的過程,其實也是能動的思維過程。因為在名著閱讀中,思維導圖不僅是一種輔導性的思維工具,同時也是一種思維模式。它能幫助學生進行系統的思考,既見樹木又見森林,能更好地把握大局,從線性思維到平面思維,再到立體思維。這對于正處于心智成長關鍵期的初中生來說是極佳的思維鍛煉。

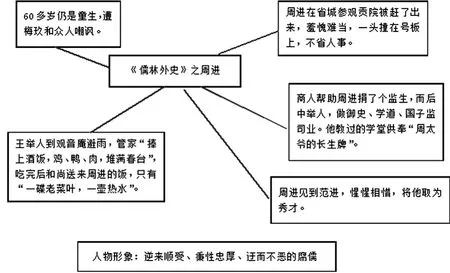

在正式閱讀前,我與學生共同商討了思維導圖的相關細節:1.選擇自己感興趣的章節。2.明確思維導圖中心(以人物、主要事件、人物特點等為中心)。3.利用不同形式呈現導圖內容。下面是一位學生讀《儒林外史》后所畫的關于周進的思維導圖:

跳讀學生感興趣的章節可以拉近學生與名著的距離,他們在這個過程中享受到自主選擇閱讀的樂趣,也實實在在地投入到了閱讀中。通過閱讀和梳理,不僅使學生對《儒林外史》的人物和情節有了更加清晰的認識,而且可以獲得閱讀的成就感。同時,在完成導圖的過程中,學生們發現了更多值得深究的內容,大大激發了他們繼續閱讀的興趣,提高了他們的探究學習能力,促進了思維品質的提升。

二、抓住名著特色,豐富審美體驗

《儒林外史》是我國古代諷刺小說的代表作,魯迅先生評價此書“秉持公心,指摘時弊,機鋒所向,尤在士林;其文有戚而能諧,婉而多諷”。作者吳敬梓在小說中塑造了一群熱衷科舉、追求功名富貴的讀書人形象。他們在科舉功名的引誘下,一個個神魂顛倒,丑態百出。教學中,可以以諷刺藝術作為切入點,品味語言,體驗情感,感受思想,并逐漸學會運用語言表現和創造美,從而形成自覺的審美意識和審美能力。

(一)傳神細節,見微知著

真切傳神的細節描寫,既貼近生活,又揭示了人物豐富復雜的內心活動,是《儒林外史》諷刺藝術的一大特色。

比如在小說第四回中,范進作為兒子,按照封建禮節,居喪期間必須在家中服孝,他卻跑到湯知縣處打秋風:

湯知縣再三謙讓,奉坐吃茶。同靜齋敘了些闊別的話,又把范進的文章稱贊了一番,問道:“因何不去會試?”范進方才說道:“先母見背,遵制丁憂。”湯知縣大驚,忙叫換去了吉服,拱進后堂,擺上酒來。席上燕窩、雞、鴨,此外,就是廣東出的柔魚、苦瓜,也做兩碗。

知縣安了席坐下,用的都是銀鑲杯著。范進退前縮后的不舉杯箸,知縣不解其故。靜齋笑道:“世先生因遵制,想是不用這個杯箸。”知縣忙叫換去,換了一個磁杯、一雙象牙箸來。范進又不肯舉。靜齋道:“這個箸也不用。”隨即,換了一雙白顏色竹子的來方才罷了。

知縣疑惑他居喪如此盡禮,倘或不用葷酒,卻是不曾備辦。落后,看見他在燕窩碗里,揀了一個大蝦元子送在嘴里,方才放心。

范進關于杯箸的行為只不過是為了應付世人的眼光的惺惺作態,一個“大蝦元子“就令其原形畢露,其虛偽的形象躍然紙上。

(二)精煉夸張,妙趣詼諧

作者善于對人物進行夸張性的描寫,即把某種需要否定的東西延伸放大,以揭示出這個人物的真實面目。當嚴監生臨終時,伸著兩個指頭不肯斷氣,眾人都沒有猜透他的心思,后來趙氏走到跟前說:“爺,只有我能知道你的心事。你是為那盞燈里點的是兩莖燈草,不放心,恐費了油。我如今挑掉一莖就是了。”他這才“點一點頭,把手垂下,登時就沒了氣”。吳敬梓通過強烈的夸張手法,將吝嗇鬼的形象刻畫得入木三分。在令人捧腹的同時,也增強了小說的諷刺效果。

(三)強烈對照,冷靜鞭辟

小說在諷刺描寫時,很善于通過鮮明的對照,以加強諷刺的力量。匡超人本是貧寒人家子弟,勤苦、孝順、誠懇,考上秀才之后,因為結交了一批所謂的名士、老爺,性格發生了變化,他為攀富貴,停妻再娶,為抬高自己,不擇手段地貶低恩人馬二先生。匡超人這樣一個質樸少年為何前后變化如此之大?究其原因,八股考試的最終目的是做官,讀書人熱衷功名利祿,輕視學業品行,匡超人深受社會的影響,同流合污,最終也蛻變成了無恥之徒。

《儒林外史》不但對同一人物前后行為進行對照,而且還將不同人物進行比較。同為知識分子,小說中虞育德、杜少卿、莊紹光、遲衡山等人是被推崇的“真儒奇人”,淡泊名利,任性求真,和周進、范進、二婁等人的醉心科舉、附庸風雅形成了對比,諷刺意味突顯。此外,不同身份人物之間也進行了比照。如在二三回中,梅秀才、王舉人等讀書人對待童生身份的周進,盡是挖苦。而金有余等經商之人卻尊重斯文,湊足銀子幫周進 “納監進場”。兩相對比,科舉制度和不良社會風氣對讀書人的腐蝕和毒害被作者冷靜而深刻地揭示出來。

三、聚焦理想人物,理解文化內涵

《儒林外史》在針砭社會時弊的同時,也塑造了一批名士,比如嵚崎磊落的王冕,平居豪舉的杜少卿,沖和淡遠的虞育德,狂狷率性的季遐年等等。在他們身上,表露出作者特有的文化追求。

遲衡山為何要建議建一座泰伯祠?小說為何極為詳盡地記敘祭泰伯的盛典?泰伯乃大賢,講究孝悌仁讓,是儒家高尚德行的典范。遲衡山希望“春秋兩仲,用古禮古樂致祭,借此大家習學禮樂,成就些人才,也可以助一助政教”。由此不難看出吳敬梓對禮樂思想的推崇。

“禮”通過事神致福,教民明人倫秩序;“樂(yuè)”能宣情,弦歌吟唱可轉化為樂(lè),禮樂相濟,為秩序化的社會生活增添情感的潤滑劑。孔子繼承并深化了禮樂思想,認為禮樂教化必須以“仁”為前提,“人而不仁,如禮何?人而不仁,如樂何?”

對于其他理想人物,如杜少卿、王冕等,我們可以鏈接《阮籍慟哭》、《王子猷雪夜訪戴》等作品,在比較中體會作品的文化內涵:

兵家女有才色,未嫁而死。籍不識其父兄,徑往哭之,盡哀而還。其外坦蕩而內淳至,皆此類也。(《晉書·阮籍傳》)

王子猷居山陰,夜大雪,眠覺,開室,命酌酒,四望皎然。因起彷徨,詠左思《招隱》詩。忽憶戴安道。時戴在剡,即便夜乘小舟就之。經宿方至,造門不前而返。人問其故,王曰:“吾本乘興而行,興盡而返,何必見戴?”(《世說新語》)

阮籍不拘禮法,率性而為,為美好而又年輕的生命的逝去而哭;王子猷個性張揚,追求過程,雪夜訪戴折返。在他們身上,都體現了魏晉時期尊重個性、 不循常理、鄙薄名利、崇尚自然、反對虛偽禮教、追求完美人格的風度,即“魏晉風度”。《儒林外史》中杜少卿無懼世俗眼光攜娘子出游,扶危濟困,安貧樂道;王冕特立獨行,不為權勢作畫,逃避朝廷征召。在作者塑造的這些理想人物身上,可以看出其對魏晉名士灑脫不羈的風度和當時文化的推崇。

總之,名著閱讀可以通過建立記憶鏈接、抓住名著特色、聚焦理想人物等方法,提升學生在思維發展、審美鑒賞、文化理解多方面的能力和水平,切實發揮經典名著在學生核心素養發展中的促進作用。