中西醫結合治療肝郁脾虛型帕金森病抑郁25例臨床觀察

趙東升 侯志峰

1.安徽中醫藥大學,安徽 合肥 230038;2.安徽中醫藥大學第一附屬醫院,安徽 合肥 230031

帕金森病(Parkinson's disease,PD)是我國常見的神經退行性疾病,多見于老年人。患者常伴有典型運動癥狀如靜止性震顫、肌強直、姿勢性障礙和運動遲緩,還會出現非運動癥狀如嗅覺減退、睡眠障礙、焦慮、抑郁、自主神經功能障礙等[1],嚴重影響患者生活質量。其中,抑郁是臨床常見并發癥,發病率多在20%~70%[2],并發抑郁會增加帕金森病的治療難度,影響整體臨床療效評價,形成惡性循環。筆者通過觀察在西醫治療基礎上聯合中藥對于改善帕金森病抑郁患者的癥狀及生活質量的研究,分析中西醫結合治療的優勢,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取安徽中醫藥大學第一附屬醫院腦病二科門診及病房收治的50例肝郁脾虛型帕金森抑郁患者作為研究,隨機分為兩組,其中對照組中男14例,女11例,年齡60~80歲,平均年齡(71.08±5.20)歲,病程1~5年,平均病程(2.56±1.12)年;觀察組中男15例,女10例,年齡62~78歲,平均年齡(70.32±4.43)歲,病程2~5年,平均病程(3.04±1.10)年。兩組資料在性別、年齡、病程等方面差異均無統計學意義,具有可比性(P>0.05)。

1.2 診斷標準 西醫診斷:根據帕金森病診斷標準[3],主要表現為運動遲緩和靜止性震顫或肌強直,藥物治療有效,排除其他病變導致的相似癥狀,輔助檢查等診斷為PD,且HAMD-17測評表評分>7分。中醫診斷:根據《中藥新藥臨床研究指導原則》[4]診斷辨病為郁證,辨證為肝郁脾虛型。主癥:胃脘或脅肋脹痛,腹脹,食少納呆,便溏不爽;次癥:情緒抑郁或易怒,太息、腸鳴矢氣,腹痛泄瀉,舌苔白或膩,脈弦或細。3項主癥或2項主癥2項次癥即可診斷。

1.3 納入與排除標準 納入標準:符合西醫帕金森病、抑郁診斷標準;經辨證符合中醫郁證,肝郁脾虛型診斷標準;年齡為60~80歲;配合治療方案,患者觀察期間沒有使用規定外其他藥物;自愿參加此次臨床研究并己簽署知情同意書者。排除標準:伴有嚴重心腦血管疾病、肝腎功能損傷、感染等其他疾病者;嚴重認知障礙無法完成量表測試者;已知對實驗藥物過敏者;依從性差、耐受性差者。

1.4 方法 完善入組相關檢查,兩組均予以西醫常規抗帕金森治療,對照組予以米氮平[華裕(無錫)制藥有限公司,國藥準字H20041656,30 mg/片]15 mg口服,每日1次;觀察組在此基礎上加用逍遙散合柴胡疏肝散:柴胡15 g,香附12 g,白芍15 g,白術10 g,茯苓10 g,陳皮6 g,川芎10 g,當歸10 g,枳殼10 g,生姜6 g,薄荷6 g,炙甘草6 g。水煎服,每日1劑,早晚分服。兩組均治療4周。

1.5 觀察指標 ①漢密爾頓抑郁評定量表:本研究采用漢密爾頓17項評分標準[5]。正常:<7分;7~17分:可能有抑郁癥;17~24分:肯定有抑郁癥;HAMD>24分:嚴重抑郁癥;②帕金森病評定量表第一部分[6]:包括精神、行為和情緒,得分越高,說明病情越重;③中醫癥候評分:參考《中藥新藥臨床研究指導原則》[4]。肝郁脾虛型癥候:胃脘或脅肋脹痛、情緒抑郁、喜太息、食少納呆;根據病情程度分為無(0分)、輕度(2分)、中度(4分)、重度(6分)。

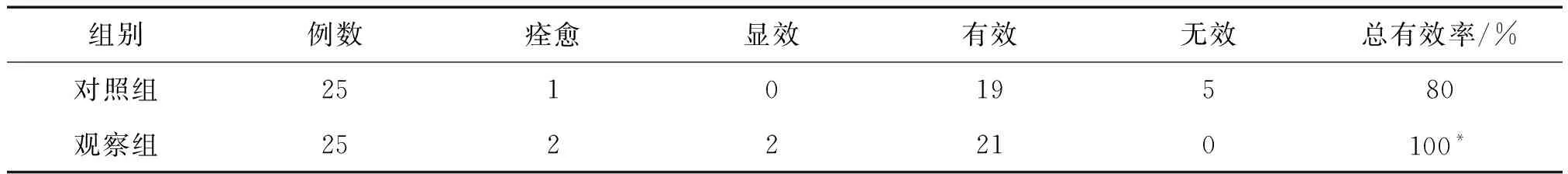

1.6 療效判定 參考《中藥新藥臨床研究指導原則》[4]評估中醫癥候療效。痊愈:肝郁脾虛臨床癥狀、體征消失或基本消失,證候積分減少≥95%;顯效:肝郁脾虛臨床癥狀、體征明顯改善,證候積分減少≥70%;有效:肝郁脾虛臨床癥狀、體征均有好轉,證候積分減少≥30%;無效:肝郁脾虛臨床癥狀、體征均無明顯改善,甚至加重,證候積分減少不足30%。計算公式為:[(治療前積分-治療后積分)÷治療前積分]×100%。

2 結果

2.1 兩組治療前后HAMD、UPDRS(Ⅰ)比較 治療前兩組HAMD、UPDRS(Ⅰ)評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組HAMD、UPDRS(Ⅰ)評分較治療前明顯降低(P<0.05),觀察組較對照組降低更明顯(P<0.05)。見表1。

表1 兩組治療前后HAMD、UPDRS(Ⅰ)評分比較

2.2 兩組治療前后證候評分比較 治療前,兩組中醫證候評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組中醫證候評分較治療前明顯降低(P<0.05);觀察組較對照組降低更明顯(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后證候評分比較

2.3 兩組臨床療效比較 治療后,觀察組臨床療效總有效率為100%,顯著高于對照組的80%(P<0.05)。見表3。

表3 兩組臨床療效比較

3 討論

帕金森病是世界上最常見的一種神經退行性疾病,相關臨床研究指出PD的發病率可達35%~50%[7],大多數患者均伴有不同程度的非運動癥狀,其中帕金森病合并抑郁的發病率平均可達35%[8],部分學者認為抑郁或為PD首發癥狀[9]。患者的抑郁情緒會造成依從性降低,影響治療效果,降低生活質量。

有關帕金森病抑郁的發病機制目前尚未定論,但多數研究認為是解剖代謝異常與神經遞質異常共同作用。腦源性神經營養因子(BDNF)廣泛分布于杏仁核,前額葉皮質,扣帶回皮質,丘腦等位置,相關研究發現抑郁患者血液中BDNF明顯高于正常人[10]。多巴胺、5-羥色胺系統障礙互相作用,則進一步導致抑郁的發生[11]。根據吳盛各等[12]的研究中發現通過使用5-HT再攝取抑制劑治療帕金森病抑郁患者,臨床癥狀改善明顯。有學者研究[13]顯示病情、文化程度、社會關系等也會增加抑郁的風險。目前帕金森病合并抑郁西醫治療多選用多巴胺受體激動劑、三環類抗抑郁藥(TCAs)、5-羥色胺再攝取抑制劑(SSRIs)、去甲腎上腺素再攝取抑制劑(SNEIs)。米氮平是一種主要作用于抑郁癥的藥物,是中樞突觸前抑制性α2腎上腺素受體拮抗劑,促進去甲腎上腺素和5-HT活性,因此該藥具有全新和獨特的雙重機制[14-16]。據研究[17]報道,米氮平對緩解帕金森病震顫可以取得一定療效,因此米氮平對于治療帕金森合并抑郁可以取得較好的效果。

根據帕金森病癥狀,中醫辨病屬于“顫證”范疇。《素問·至真要大論》記載:“諸風掉眩,皆屬于肝”。《素問·脈要精微論》曰:“骨者髓之府,行則振掉,骨將憊矣。”首先指出顫證的病位在肝腎。患者年老失養,脾胃漸損,氣血生化乏源,無法滋養肝腎,所以肝風內動,筋脈失養,肢體震顫,發為“顫證”。脾胃不足日久,肝腎虧虛,肝臟失于疏泄,肝氣不舒,則發為“郁證”。明代醫家趙獻可記載:“凡郁皆肝病”,肝氣橫逆,乘侮脾土,所以肝強脾弱,是為肝郁脾虛之證。顫證與郁證可以相互存在,尹冬青對郁證常見中醫證候特征分布進行分析,結果顯示肝郁脾虛型占40.3%[18],故本文也選擇肝郁脾虛型進行相關研究。

本研究所選逍遙散合柴胡疏肝散由柴胡、當歸、白芍、白術、茯苓、陳皮、川芎、香附、枳殼、生姜、薄荷、炙甘草組成,其中柴胡疏肝解郁,當歸滋養肝血,白芍酸甘養肝斂陰,三者合用補肝體而助肝用,血合則肝合,血充則肝柔,共為君藥;川芎香附疏肝解郁,陳皮枳殼理氣行滯,白術茯苓健脾運化,共為臣藥;少量的薄荷疏散郁遏之氣,甘草調和諸藥為使藥;諸藥合用共奏疏肝解郁,養血健脾之效。現代藥理[21]研究指出柴胡、芍藥煎劑可影響腦內神經遞質的代謝,提高NE和5-HT含量[19],影響BDNF的水平[20],從而達到抗抑郁的治療效果。

本研究通過對帕金森病抑郁患者采用純西藥治療與中西醫結合治療的臨床觀察,結果發現中西醫結合治療臨床療效較好,患者臨床癥狀改善顯著。因此逍遙散合柴胡疏肝散可有效改善肝郁脾虛型帕金森抑郁患者的癥狀,值得臨床推廣應用。