天津橋梁檔案資源“一橋一檔”建設(shè)策略探析

譚 珺 曹 玉 魏瑩瑩 張?zhí)焘?/p>

中國(guó)著名橋梁專(zhuān)家茅以升曾經(jīng)說(shuō)過(guò):“幾乎全國(guó)的開(kāi)合橋都集中在天津,這不能不算是天津的一種‘特產(chǎn)’。”天津地處九河下梢,從最初的渡口到浮橋,從鐵橋到現(xiàn)代化的鋼橋,各具特色的橋梁也是天津城市風(fēng)貌的重要組成部分。同時(shí),天津歷史中的橋梁也飽含著優(yōu)秀的革命歷史文化,被日軍拆毀制造軍火的金鋼橋、1949年解放軍會(huì)師的金湯橋、見(jiàn)證天津租界史的解放橋等橋梁故事,成為天津中小學(xué)教育的經(jīng)典素材。永樂(lè)橋上的“天津之眼”已成為天津城市的地標(biāo)性建筑,北安橋上的每一個(gè)雕塑都有其獨(dú)特的寓意,天津橋梁檔案記錄著天津的歷史變遷與人文情懷,彰顯著獨(dú)特的天津城市風(fēng)貌,也是人們認(rèn)識(shí)天津、感受天津、回憶天津的重要載體。

然而,關(guān)于天津橋梁的研究并不多見(jiàn),以“天津橋”為檢索詞在知網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行主題檢索,可檢索到幾篇關(guān)于天津橋園的文章,而僅有一篇《天津經(jīng)濟(jì)》課題組發(fā)表的《天津橋文化》從正面介紹天津橋梁的文化內(nèi)涵。著作方面有《天津橋》《百年留蹤 解放橋的前世今生》《會(huì)師金湯橋 生擒陳長(zhǎng)捷——記天津戰(zhàn)役》,此外還有散存于如《天津通志》《平津戰(zhàn)役》等相關(guān)編研成果或著作中的文獻(xiàn)。天津橋的文化價(jià)值相關(guān)研究遠(yuǎn)不如甘肅蘭州黃河鐵橋、錢(qián)塘江大橋等橋梁。基于此,本文通過(guò)調(diào)研天津橋梁檔案管理現(xiàn)狀,提出“一橋一檔”的橋梁檔案資源建設(shè)理念與實(shí)現(xiàn)策略。

一、天津橋梁檔案資源管理現(xiàn)狀

天津橋梁歷史悠久,圍繞天津橋梁所形成的檔案資源較為豐富,但也存在著管理較為分散,基于內(nèi)容層面的檔案資源整合有待深化;信息化建設(shè)滯后,檔案資源開(kāi)發(fā)形式缺少創(chuàng)新;以及檔案資源利用與服務(wù)方向較為局限等問(wèn)題。

1.資源整合內(nèi)容有待深化。就檔案實(shí)體資源而言,天津橋梁檔案分散存于天津市檔案館、天津市城建檔案館、河西區(qū)檔案館、南開(kāi)區(qū)檔案館等,以及政府信息公開(kāi)網(wǎng),其中以天津市檔案館館藏居多。就信息化建設(shè)而言,橋梁檔案信息化程度偏低,以天津市檔案館館藏解放橋檔案為例,解放橋另有萬(wàn)國(guó)橋、中正橋兩個(gè)名字,分別以上述三個(gè)檢索詞進(jìn)行館藏資源檢索,檢索出案卷級(jí)數(shù)據(jù),解放橋62條、萬(wàn)國(guó)橋43條、中正橋22條,其中可實(shí)現(xiàn)全文檢索數(shù)據(jù),解放橋0條,萬(wàn)國(guó)橋10條、中正橋7條。解放橋是天津橋梁中標(biāo)志性最強(qiáng)的一座,也是史學(xué)研究較多的一座,即便如此,關(guān)于解放橋的檔案資源信息化建設(shè)仍相對(duì)滯后。

橋梁檔案資源整合應(yīng)從兩個(gè)方面開(kāi)展:其一,加快信息化建設(shè),按照價(jià)值優(yōu)先的原則,對(duì)館藏價(jià)值較為明顯的橋梁檔案進(jìn)行數(shù)字化加工,盡快實(shí)現(xiàn)全文檢索,方便歷史學(xué)、建筑學(xué)等不同學(xué)科的學(xué)者快速查找并利用檔案資源研究橋梁文化。同時(shí),對(duì)具有潛在價(jià)值的橋梁檔案資源進(jìn)行案卷級(jí)與目錄級(jí)信息著錄,便于研究者結(jié)合自身研究需求查找所需檔案。其二,對(duì)橋梁檔案資源進(jìn)行有序編研,建立同一座橋不同時(shí)期的內(nèi)容關(guān)聯(lián)、不同橋梁之間的內(nèi)容關(guān)聯(lián),多角度重塑天津橋梁歷史,發(fā)揮橋梁檔案的社會(huì)價(jià)值。

2.資源開(kāi)發(fā)創(chuàng)新性有待提高。天津市檔案館館藏橋梁檔案以橋梁建設(shè)、修護(hù)為主,其中也有部分檔案涉及橋梁交通、歷史文化等內(nèi)容。從資源類(lèi)型以及載體上看,天津橋梁檔案資源包括建設(shè)以及重建等所產(chǎn)生的城建檔案、近代天津變遷等的紅色歷史檔案,還包括各種載體的電子圖紙、聲像檔案、文書(shū)檔案、視頻檔案等。關(guān)于橋梁檔案資源開(kāi)發(fā)方面,橋梁檔案相關(guān)的編研散見(jiàn)于《天津通志》《天津租界檔案選編》等成果中,以及上文提到的如《天津橋》等作品中,傳統(tǒng)意義上的橋梁檔案資源開(kāi)發(fā)成效過(guò)低。同時(shí)在天津市檔案館網(wǎng)站的專(zhuān)題展廳中,有“多姿多彩的海河橋”這一專(zhuān)題,但僅展示出海河橋梁照片。由此可見(jiàn),天津橋梁檔案資源的開(kāi)發(fā),無(wú)論在傳統(tǒng)編研背景下還是在現(xiàn)代意義上的資源開(kāi)發(fā)層面,都存在較大的創(chuàng)新空間,以展現(xiàn)天津橋梁特色,實(shí)現(xiàn)地方特色資源的建設(shè)。

3.資源利用方向較為局限。鄭金月在其文章《橋梁檔案與輝煌的浙江橋梁史》一文中提到:“浙江的橋梁不僅多,而且在中國(guó)的橋梁建筑史上占有十分重要的地位,擁有國(guó)內(nèi)的多項(xiàng)‘橋梁之最’。浙江檔案部門(mén)十分重視橋梁檔案的收集、整理、保護(hù)和開(kāi)發(fā),存史鑒今,讓檔案見(jiàn)證浙江橋梁史的久遠(yuǎn),再現(xiàn)橋文化的輝煌。”[1]文章闡述了橋梁檔案在工程建設(shè)、文化傳承中的作用以及檔案管理工作的重要意義。天津的橋梁檔案涉及建筑、交通、園林風(fēng)景等多個(gè)領(lǐng)域,對(duì)城市規(guī)劃、交通布局、旅游資源開(kāi)發(fā)等都具有重要的參考意義。相較于其他主題檔案而言,橋梁檔案具有地域特色明顯、檔案信息量大、歷史意義豐富、信息價(jià)值量高等特點(diǎn),對(duì)城市建設(shè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化等具有舉足輕重的作用。因此,在進(jìn)行橋梁檔案資源開(kāi)發(fā)時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注利用者需求,從不同角度切入,使得橋梁檔案資源既能起到資政參考的作用,又能夠在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮信息參考價(jià)值,同時(shí)也能夠?yàn)樯鐣?huì)公眾講述橋梁歷史故事,發(fā)揮橋梁檔案的文化教育功能。

二、“一橋一檔”資源建設(shè)理念的優(yōu)勢(shì)

每座橋都有著獨(dú)特的歷史、底蘊(yùn)、特色以及故事,橋梁以其鮮活的形象,應(yīng)同每座建筑一樣不僅有各自的標(biāo)簽,更應(yīng)該有自己的文化。以“一橋一檔”為橋梁檔案建設(shè)理念,系統(tǒng)性地整合不同橋梁檔案資源,為每座橋開(kāi)發(fā)獨(dú)有的記憶,有利于挖掘橋梁檔案資源的歷史文化價(jià)值,進(jìn)而發(fā)揮其文化教育功能,實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新價(jià)值。

1.挖掘橋梁檔案資源的歷史文化價(jià)值。清咸豐十一年(1861),總理衙門(mén)報(bào)告中寫(xiě)到:“崇星使現(xiàn)議通商章程,系于攔港沙內(nèi)及大沽口均設(shè)委員,坐乘行船來(lái)往梭巡,以防偷渡,即以紫竹林地方作為公所,其前搭蓋浮橋,仿照南省水關(guān)形勢(shì)。該英、法商船于港外起拔,直至紫竹林截止,即行卸貨,不得潛逾。伏查英、法前勘定紫竹林一帶地畝,原為修蓋夷館洋樓之用。”[2]天津多座橋梁建設(shè)之初是為了讓國(guó)外船只止步于租界內(nèi),并對(duì)城廂和租界進(jìn)行劃分。八國(guó)聯(lián)軍侵華戰(zhàn)爭(zhēng)后,租界對(duì)許多橋梁進(jìn)行改建,使其能最大限度地為租界帶來(lái)利益,天津橋梁記載著那段令人悲憤的租界史。解放后,橋梁的性質(zhì)發(fā)生了根本性的改變,譬如,獅子林橋進(jìn)行抬升;永樂(lè)橋,海河上橋梁位置的起點(diǎn),建立了世界唯一的橋上摩天輪——“天津之眼”。如今,天津河流上的橋梁風(fēng)格各異,在歷史氣息濃厚的老橋之間又添加了現(xiàn)代形式濃厚的新橋,給人一種穿越時(shí)空之感。

通過(guò)對(duì)天津橋梁實(shí)行“一橋一檔”資源整合,完整呈現(xiàn)每一座橋梁的前世今生,特別是對(duì)歷史橋梁檔案資源的挖掘,真實(shí)完整地還原它的歷史,避免出現(xiàn)只知“天津之眼”卻不知它橫跨永樂(lè)橋這樣的尷尬。建立每座橋的專(zhuān)題檔案,能夠更加清晰地呈現(xiàn)天津海河以及天津的歷史文化,是一筆重要的城市文化遺產(chǎn)。同時(shí),通過(guò)現(xiàn)有橋梁檔案文獻(xiàn)的編研、相關(guān)人員口述檔案的收集以及散存于個(gè)人手中的橋梁檔案資源的征集,挖掘天津橋梁記憶,做好橋梁文化傳承的同時(shí),也能夠讓天津橋文化走進(jìn)天津人的心中,擴(kuò)大天津橋梁的感染力,留存天津特色文化記憶。

2.發(fā)揮橋梁檔案資源的文化教育功能。從黨的十九大到十九大四中全會(huì),習(xí)近平總書(shū)記多次強(qiáng)調(diào)堅(jiān)定文化自信,推動(dòng)文化繁榮,并強(qiáng)調(diào)弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、革命歷史文化以及社會(huì)主義先進(jìn)文化。天津歷史橋梁文化記載著傳統(tǒng)的漕運(yùn)文化;標(biāo)志著天津解放的平津戰(zhàn)役,解放軍會(huì)師金湯橋,1994年被市委、市政府命名為天津市愛(ài)國(guó)主義教育基地;大沽橋、解放橋等也是革命圣地;代表著海河現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的赤峰橋、金匯橋、海河大橋等橋梁記載著天津衛(wèi)到天津城的文化變遷。天津的愛(ài)國(guó)主義教育與橋文化不可分割,如河西區(qū)多所小學(xué)所開(kāi)設(shè)近代史課程中,將天津橋作為重要教學(xué)內(nèi)容之一。

基于此,具有愛(ài)國(guó)主義教育基地功能的國(guó)家綜合檔案館應(yīng)突出其在構(gòu)建社會(huì)記憶中的主動(dòng)性和創(chuàng)造性,以“一橋一檔”理念整合橋梁檔案資源,深層次地開(kāi)發(fā)橋梁檔案文化教育功能,以通俗易懂、親切又富有感染力的橋梁故事,對(duì)橋梁檔案的教育功能進(jìn)行全方位、多層次的展示,服務(wù)于中小學(xué)教育、服務(wù)于社會(huì)公眾,既要貼合大眾口味,又要充分考慮社會(huì)公眾的情感導(dǎo)向,使其在愛(ài)國(guó)主義教育方面發(fā)揮特有優(yōu)勢(shì),傳播橋梁文化知識(shí),增強(qiáng)地方文化認(rèn)同,弘揚(yáng)愛(ài)國(guó)主義情懷。

3.提升橋梁檔案資源的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新價(jià)值。黨的十九屆四中全會(huì)突出強(qiáng)調(diào)將社會(huì)效益放在首位、社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一的文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體制機(jī)制建設(shè),從某種程度上講,把社會(huì)效益放在首位的文化要提升影響力,核心在于社會(huì)公眾的接受度和認(rèn)同感。通過(guò)資源整合,將橋梁文化產(chǎn)業(yè)化,推進(jìn)城市文化建設(shè),打破傳統(tǒng)思維,創(chuàng)新創(chuàng)造文化傳播方式,使之適應(yīng)新時(shí)代文化的傳播規(guī)律,既有利于橋文化的傳播,又能夠促進(jìn)地方特色文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2016年,教育部、國(guó)家發(fā)展改革委等11個(gè)部門(mén)印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)中小學(xué)生研學(xué)旅行的意見(jiàn)》,指出要根據(jù)研學(xué)旅行育人目標(biāo),結(jié)合域情、校情、生情,依托自然和文化遺產(chǎn)資源、紅色教育資源和綜合實(shí)踐基地建立研學(xué)基地。對(duì)于天津橋文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新而言,無(wú)疑是有利契機(jī),建立“一橋一檔”突出橋與橋的不同特色,從內(nèi)容層面整合關(guān)聯(lián)度、相似度較高的橋梁資源,將天津特色橋資源、橋園公園等地開(kāi)發(fā)成不同類(lèi)型、不同主題的文旅研學(xué)線路,并且結(jié)合館藏特色資源,利用現(xiàn)代信息技術(shù),以多種形式進(jìn)行宣傳,制作符合不同受教群體喜好的文化創(chuàng)意產(chǎn)品,打造天津特有的城市名片,從而帶動(dòng)天津經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)造價(jià)值。

三、“一橋一檔”資源建設(shè)策略

“一橋一檔”的橋梁檔案資源建設(shè)理念重在強(qiáng)調(diào)橋梁特色,一座橋、一卷檔案、一段歷史。筆者認(rèn)為,“一橋一檔”的資源建設(shè)應(yīng)加強(qiáng)頂層規(guī)范化管理戰(zhàn)略,多渠道地采集橋梁檔案資源,并且以多樣化的形式呈現(xiàn)橋梁文化,做到持續(xù)性、長(zhǎng)久性的資源整合,以實(shí)現(xiàn)橋梁檔案資源服務(wù)于橋梁文化保護(hù)與傳承的目標(biāo)。

1.資源建設(shè)戰(zhàn)略規(guī)范化。“我國(guó)檔案工作實(shí)踐中普遍存在著檔案資源整合意識(shí)淡薄、檔案資源保存較為分散、檔案管理體制條塊分割、檔案資源建設(shè)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃和硬性標(biāo)準(zhǔn)以及權(quán)責(zé)利相結(jié)合的共建共享模式等問(wèn)題。檔案資源整合主要是對(duì)檔案實(shí)體、檔案信息、技術(shù)方法、管理系統(tǒng)、業(yè)務(wù)流程和服務(wù)體系這六個(gè)方面進(jìn)行整合。”[3]天津橋梁檔案資源建設(shè)同樣存在資源分散、意識(shí)淡薄、各級(jí)各類(lèi)檔案館之間合作機(jī)制不完善等問(wèn)題,因此,應(yīng)從大局出發(fā)制定橋梁檔案建設(shè)規(guī)劃,進(jìn)行整體設(shè)計(jì),同時(shí)組建由各相關(guān)學(xué)科研究學(xué)者與各相關(guān)領(lǐng)域?qū)嵺`專(zhuān)家構(gòu)成的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì),指導(dǎo)天津橋梁檔案資源建設(shè)工作。

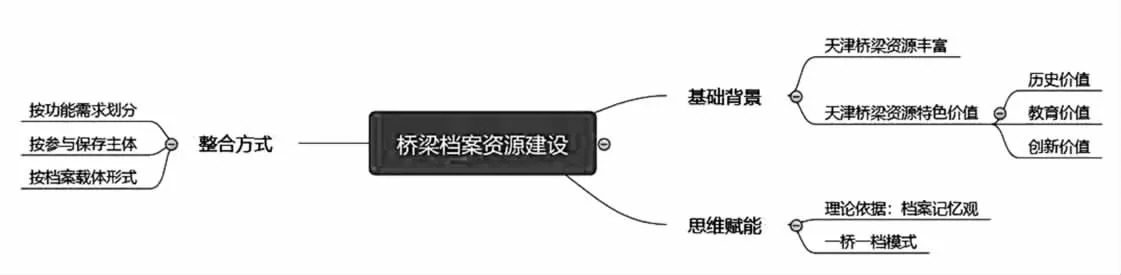

圖1 天津橋梁檔案資源建設(shè)機(jī)理圖

如圖1所示,天津橋梁檔案資源建設(shè)的總體規(guī)劃應(yīng)建立在天津橋梁歷史背景基礎(chǔ)上,以檔案記憶觀為理論依據(jù),建立“一橋一檔”的思維理念,開(kāi)發(fā)天津不同橋梁檔案資源的歷史價(jià)值、教育價(jià)值、創(chuàng)新價(jià)值。具體到資源整合方式上,首先,應(yīng)尊重歷史橋梁檔案的特色功能,按需劃分資源類(lèi)別與資源服務(wù)方向,有效整合各類(lèi)橋梁檔案資源,建立橋與橋的“橋梁”;其次,激發(fā)各保存主體的能動(dòng)性,包括天津市各級(jí)各類(lèi)檔案館、天津城市記憶社會(huì)團(tuán)體、歷史學(xué)會(huì)、社會(huì)公眾的力量,提高橋梁檔案資源整合的參與度;再次,在確保原有檔案保管模式的基礎(chǔ)上,對(duì)紙質(zhì)檔案資源進(jìn)行數(shù)字化加工、音視頻檔案資源進(jìn)行轉(zhuǎn)錄加工,按照“一橋一檔”的建設(shè)理念以及橋梁檔案服務(wù)方向,對(duì)橋梁檔案進(jìn)行內(nèi)容層面的組織加工。

2.資源采集渠道多元化。橋梁檔案具有年代久遠(yuǎn)、保存分散、類(lèi)型多樣等特征,在進(jìn)行橋梁檔案資源整合時(shí)須結(jié)合上述特點(diǎn),朝著資源集約化、建檔參與化的方向發(fā)展。其一,做到館內(nèi)保護(hù)與館外資源開(kāi)發(fā)并重,充分挖掘豐富的館藏資源,同時(shí)開(kāi)展橋梁檔案征集工作。通過(guò)傳統(tǒng)檔案文獻(xiàn)編研將各座橋梁的檔案史料分別匯編,利用GIS等現(xiàn)代化技術(shù)從內(nèi)容層面建立橋梁關(guān)聯(lián),形成橋梁檔案資源的集約化整合。其二,對(duì)相關(guān)學(xué)者和社會(huì)公眾進(jìn)行口述采訪,那些被市民口口相傳的橋梁故事,其中不乏有歸檔價(jià)值的內(nèi)容,隨著時(shí)間的更迭,許多已經(jīng)失傳,及時(shí)搶救橋梁口述檔案,維護(hù)天津橋梁的人文韻味。其三,與橋園博物館、旅游局、方志委員會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)建立合作,共建共享橋梁檔案資源,按照各自不同的功能需求與服務(wù)方向協(xié)調(diào)整合橋梁檔案信息資源,共同營(yíng)造橋梁文化空間,同時(shí)借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建立社會(huì)公眾參與機(jī)制,形成多主體參與化整合模式。

3.資源呈現(xiàn)形式多樣化。傳統(tǒng)意義上的橋梁檔案編研可用于服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、服務(wù)學(xué)術(shù)研究,面向社會(huì)公眾的服務(wù)則需實(shí)現(xiàn)多樣化的呈現(xiàn)方式,面向中小學(xué)愛(ài)國(guó)主義教育的服務(wù)更需立體化。如建立橋梁文化網(wǎng)站或?qū)n}資源庫(kù),每座橋分設(shè)子菜單,下設(shè)橋梁介紹、橋梁特色、橋梁文化、橋梁故事、橋梁記憶、傳承意義等內(nèi)容專(zhuān)欄,便于學(xué)者檢索和查找所需研究資源;利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)建APP,將二維碼附在每座橋梁上,通過(guò)掃碼方式獲取語(yǔ)音或視頻講解,在感受海河風(fēng)光的同時(shí)聆聽(tīng)橋梁故事;對(duì)天津橋梁檔案資源進(jìn)行視頻編纂,對(duì)橋梁文化進(jìn)行全方位、多層次的展示;運(yùn)用AR技術(shù),再現(xiàn)故事情境,為文化旅游研學(xué)團(tuán)隊(duì)帶來(lái)切身感受,設(shè)置模擬場(chǎng)景,感受不同開(kāi)啟方式的橋梁開(kāi)合過(guò)程,增加互動(dòng),更促進(jìn)中小學(xué)生的好奇求新體驗(yàn)。此外,在與相關(guān)主體建立資源共享合作時(shí),還可以定制符合不同主體需求的專(zhuān)題展覽、專(zhuān)題編研成果、文化創(chuàng)意產(chǎn)品等。

4.資源整合過(guò)程持續(xù)化。橋梁檔案資源的整合是一項(xiàng)長(zhǎng)期而又復(fù)雜的工作,在做好對(duì)已有橋梁歷史檔案的深度開(kāi)發(fā)與整合基礎(chǔ)上,還要注重對(duì)橋梁修護(hù)、橋梁故事等新資源的同步收集。同時(shí)也要注重維護(hù)由于技術(shù)更新引發(fā)的新問(wèn)題,信息科技促使橋梁檔案資源能夠按實(shí)際需求實(shí)現(xiàn)多種形式整合與利用,同時(shí)信息技術(shù)也會(huì)帶來(lái)技術(shù)維護(hù)與技術(shù)更新等挑戰(zhàn)。檔案部門(mén)在此過(guò)程中,應(yīng)主動(dòng)承擔(dān)記憶構(gòu)建主體責(zé)任,做好協(xié)調(diào)管理等各項(xiàng)工作,兼顧橋梁檔案實(shí)體管理與內(nèi)容管理,同時(shí)“找準(zhǔn)地方的活態(tài)傳播性,深入基層調(diào)研發(fā)掘非遺資源和潛在的市場(chǎng)需求;重視資源的互聯(lián)共通,減少‘檔案信息煙囪’”[4]。

地方特色檔案資源往往植根于特定的地域文化,在其形成與發(fā)展過(guò)程中會(huì)留下地域文化的“特殊烙印”,從而將記錄和反映地域文化的“基因”傳承下來(lái)。“有什么樣的區(qū)域文化,就有什么樣的地方特色,就有什么樣的檔案。它是某一地方所固有的,不是人為的。”[5]天津橋梁建設(shè)與城市發(fā)展密不可分,形態(tài)各異的橋梁記載著天津傳統(tǒng)歷史,也體現(xiàn)著天津現(xiàn)代文明。“一橋一檔”的橋梁檔案建設(shè)理念為天津的每一座橋梁賦能,講述每一座橋梁背后那些鮮為人知的故事,推進(jìn)天津傳統(tǒng)文化與革命文化的傳播與傳承,既是對(duì)天津文化發(fā)展的貢獻(xiàn),也是堅(jiān)定天津文化自信的重要渠道。