我在三星堆“挖寶”

李賀 沈伯韓 高益涵

這是3月1日在位于四川省廣漢市的三星堆遺址考古發掘現場用無人機航拍的保護大棚以及其內的考古發掘艙和實驗室。沈伯韓攝

編者按:

三星堆古遺址位于四川省廣漢市西北的鴨子河南岸,分布面積12平方千米,是迄今在西南地區發現的范圍最大、延續時間最長、文化內涵最豐富的古蜀文化遺址。現有保存完整的東、西、南城墻和月亮灣內城墻。三星堆遺址被稱為20世紀人類最偉大的考古發現之一,昭示了長江流域與黃河流域一樣,同屬中華文明的母體。

三星堆出土的文物是寶貴的人類文化遺產,在中國的文物群體中,屬具歷史、科學、文化、藝術價值和最富觀賞性的文物群體之一。在這批古蜀秘寶中,有高2.62米的青銅大立人,有寬1.38米的青銅面具,更有高達3.95米的青銅神樹等,均堪稱獨一無二的曠世神品。而以金杖為代表的金器,以滿飾圖案的邊璋為代表的玉石器,亦多屬前所未見的稀世之珍。

截至2021年3月20日,三星堆遺址考古工作中新發現的6個祭祀坑已出土了500多件重要文物,其中3個坑中發現有象牙。3月21日,三星堆考古“上新”繼續進行中,4號坑一根重達100多斤的象牙被完整提取。三星堆祭祀坑出土了大量重要文物,目前已發掘的面積只占遺址總面積的2%左右。三星堆遺址考古繼首次發掘1、2號“祭祀坑”以來,時隔30多年后再次開啟,新發現的“祭祀坑”以及大量文物的出土再度引發社會關切。新華社記者李賀和沈伯韓講述在現場“拆”文物“盲盒”的親身感受。

李賀:我與古蜀人的約定

2021年3月中旬,我接到國家文物局消息:“考古中國”重大項目進展工作會將首次走出北京在四川成都舉辦,工作會上將介紹本次三星堆遺址祭祀區考古的階段性成果,對于“覬覦”三星堆新發現已有一年多的我來說,這次采訪讓我充滿了期待。

3月19日上午我們從成都出發,一個小時的車程后我們到達了廣漢市三星堆博物館。在這里我們先采訪了文博專家和考古領隊,對發掘情況有個大致的了解;中午參觀了博物館的精彩陳列,并拍攝相關素材;下午,在國家文物局的安排下我們來到了距離博物館不遠處的三星堆遺址祭祀區發掘現場。

3月19日,進入三星堆遺址祭祀區發掘現場的大棚后可見由鋼筋玻璃建構的彼此通連的考古工作艙。李賀攝

目前的遺址發掘區僅是整個三星堆國家考古遺址公園的一小部分。我在現場看到整個發掘區上架起了高大的工棚,棚內劃分出4個考古發掘艙和現場保護平臺。隔著玻璃,遠遠地就能看到身穿隔離服的考古工作者在面積有限的發掘艙內有條不紊地工作著,每個人都各司其職,現場秩序井然。

按照規定,進入發掘艙的參觀者都要穿戴好白大褂、發套和鞋套,以減少由室外帶進艙內的“污染物”。即使是掉落的頭發也會對遺址內象牙、骨骼等遺傳信息的提取造成干擾,食品、飲料更是被嚴禁帶入的。科學嚴謹的措施得到大家的理解和支持,我們迅速穿戴好一身的“行頭”后輕手輕腳地進入發掘艙。

出于對脆弱文物研究保護的需要,這里的發掘環境堪稱一流。由鋼筋和玻璃構建的發掘艙內配備了用于環境調控、工作視頻記錄、多功能考古操作等工作系統。文物的發掘在恒溫恒濕的環境中進行,相對穩定的發掘環境對于出土文物具有重要的保護作用。由于每個“祭祀坑”里都鋪滿了層層疊疊的文物,使得發掘隊員沒有可供下腳支撐的空間,多功能考古操作系統可以方便發掘人員“懸空”操作,實現文物安全調運和數據采集等工作。

這次發掘的6個祭祀坑,每個大小規模都不相同。根據每個坑的特點,考古隊因地制宜想辦法創造合適的發掘條件。我在5號坑看到,由于坑口面積是幾個坑中最小的,工程人員制作了一個相對簡易的承載架,可以容納一位工作人員以跪姿在坑內實行發掘。以這樣的姿勢聚精會神地工作,時間一長自然不會好受,由此也能一窺田野考古工作的辛苦。

相對“舒服”一點的是可以“懸空”操作的多功能考古操作系統。發掘人員在一個可下伸到坑底的“吊廂”內工作,但根據工作需要,多數情況下隊員們也只能爬著干活兒。即使是這樣的工作環境,在從事田野考古的工作中也算是不錯的條件。在我曾經采訪過的野外發掘現場,考古人都是在頭頂烈日面朝黃土的環境下找尋歷史的蛛絲馬跡,而一場突如其來的陣雨就會打亂原有的節奏,暫停發掘工作,趕緊為已暴露的重要遺跡遮風擋雨。

3月19日,一位考古隊員跪在承載架內對5號祭祀坑內散碎的文物進行發掘清理。李賀攝

3月19目,在媒體的報道中,出土的黃金面具曝光率極高;而另一件令人匪夷所思的人尊合體青銅器讓眼尖的考古專家們嘖嘖稱奇;這件器物在中國考古史中尚屬首次發現,它造型奇特,迥異于已知的任何類型青銅器。李賀攝

3月19目,兩名考古隊員在“吊廂”內懸空對文物進行發掘清理。李賀攝

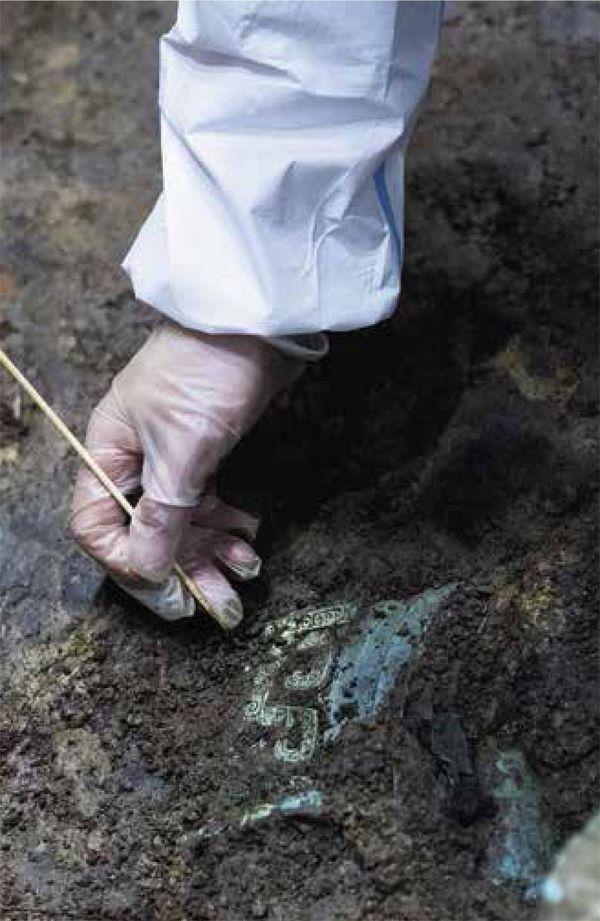

考古是一項嚴謹的科學研究過程。在面對數千年前的古代遺跡,特別是尚未伴有文字注腳的情況下,考古發掘更像是刑偵現場。誠如擔任本次發掘項目顧問的四川省考古研究院陳顯丹研究員所說:“我們在出土的文物里發現了灰燼,很多東西被燒過,火燒的溫度能達到什么程度?是在坑內燒還是坑外燒?有跡象表明在坑內的燃燒并不是第一現場,應該說是第二現場,那么他的第一現場在哪兒?”類似這樣的疑問還有太多,都需要考古工作者通過細致入微地發掘研究去揭開謎團,爭取還原這段上古的“案情”。

有很多肉眼看不見的遺跡只有在現代科技的輔助下才能被認知。中國絲綢博物館周惕研究員介紹,工作人員在祭祀坑青銅器周邊和灰燼里都發現了絲綢的痕跡,這樣脆弱的有機質遺跡能保留下來實屬難得,同時也可以看到科技手段在考古過程中的重要作用。工作人員小心翼翼不能放過任何細節,從復雜環境中抽絲剝繭,梳理出有價值的線索,為文物的復原和進一步的研究做好準備。

與科學發掘同樣重要的就是對出土文物的科學保護,在發掘艙的外面坐落著現場應急保護平臺。這里有應急檢測分析室、微痕物應急保護室、文保工作室、無機質和有機質文物應急保護室。

這些以科技手段對文物分析監測、應急保護的工作室內配備了較為齊全的各種儀器設備,用以在發掘時對文物本體同步保護并進行多學科的研究。

文物是精美和震撼的。在拍攝完祭祀坑里的寶藏時,我把目光移到了在這里工作的考古隊員身上。他們大多來自國內高校的文博考古專業,在考古領隊的帶領下兢兢業業、一絲不茍地發掘清理、記錄數據、整理資料,似乎外界的參觀者和媒體記者的到來對他們沒有多大影響,依然故我地進行手上的工作。

采訪將結束時,我蹲在這些考古隊員旁邊,聆聽他們用專業術語進行工作上的溝通。雖然聽不太懂,但是我明白正是在這樣一群默默貢獻青春才智的文博考古人員的努力下,國人才得以窺見中華五千年文明的實證,世界各地的人們才能感受到中國歷史文化所具有的魅力。

3月1日,在位于四川省廣漢市的三星堆遺址考古發掘現場,考古人員在3號“祭祀坑”內工作。沈伯韓攝

3月19日,工作人員向媒體記者講解應急監測分析室的功能作用。李賀攝

3月19日,考古隊員正在三星堆遺址5號祭祀坑內清理出土的文物碎片時,一粒僅十幾毫米的雕刻有精細紋理的象牙碎片逐漸顯現。李賀攝

中國古代文明的光輝同世界其他地區古文明一樣屬于全人類共同的寶貴遺產。通過研究,我們越來越清晰地看到在漫長的歷史長河中,祖國大地上各區域、各族群間一直不斷地交流與融合,中華文明多元一體的形成格局越來越多地被科學考古不斷驗證。

即將離開考古現場時,一位身邊的考古隊員告訴我,正在發掘的8號祭祀坑中尚被泥土覆蓋的一塊區域內出現了強烈的金屬信號反應……我想這也許是古蜀人邀我再次前來見證奇跡的約定。

沈伯韓:我在三星堆拍文物

1929年春,四川廣漢農民燕道成在自家院子附近挖水溝時意外發現玉石器,向世人開啟了三星堆之門。1934年,美國學者葛維漢(David Crockett Graham)主持了三星堆遺址的首次科學考古發掘,并做了大量研究。從此,三星堆真正開始進入人們的視野。

2021年3月1日,早春的四川廣漢,路邊滿是大片盛開的油菜花。我第一次來到三星堆遺址發掘現場,采訪報道這次必將震驚世界的考古新發現,心中滿是興奮與期待。通過由安保人員把守的鐵門后,眼前是一個大而高的全封閉大棚。再進去,就能看到4個大小不一的玻璃房子連著坐落于一邊,另一邊則是數個連在一起的白色房間。現場鋪設了木制通道,其余部分基本都被灰色的毯子覆蓋。這4個玻璃房子,就是保護著6個“祭祀坑”的考古發掘艙,能看到里面有一些身著白色防護服的工作人員在忙碌。眼前的情景與我想象中的考古發掘現場很不一樣。我忙換上防護服,進去一探究竟。

在位于四川省廣漢市的三星堆遺址考古發掘現場拍攝的3號“祭祀坑”內的青銅尊(3月10日攝)。沈伯韓攝

在位于四川省廣漢市的三星堆遺址考古發掘現場拍攝的3號“祭祀坑”內的青銅尊(3月16日攝)。沈伯韓攝

此時,考古發掘工作正有條不紊地進行著——3號“祭祀坑”已經可以看到一些青銅器物;4號“祭祀坑”里的玉琮和玉鑿也已經露出;5號“祭祀坑”里,考古人員在清理金面具殘片;6號“祭祀坑”中,考古人員在研究論證進一步的發掘方案;附近的7號、8號“祭祀坑”尚處于發掘的初步階段。

我抓緊拍攝著眼前的場景,甚至有些緊張,因為我知道,隨著考古發掘的不斷進展,眼前所見都不會復現,我需要做的,就是把此時的現場盡可能地記錄下來。之后,我又去了幾次三星堆,那些曾經被泥土覆蓋的地方,都露出了他們本來的面目,有的是象牙,有的是青銅器,有的是玉器,盡管他們只顯露出“冰山一角”,依然美不勝收。

我在整理圖片的時候發現,在考古發掘艙內拍攝的圖片,受制于現場光線條件,整體氣息稍顯“冰冷”,所以一直期待能有不同尋常的光線條件到來。3月16日,機會來了。

3月16日,在位于四川省廣漢市的三星堆遺址考古發掘現場拍攝的3號“祭祀坑”內的青銅面具。沈伯韓攝

3月1日,在位于四川省廣漢市的三星堆遺址考古發掘現場,考古人員在3號“祭祀坑”內工作。沈伯韓攝

3月16日,在位于四川省廣漢市的三星堆遺址考古發掘現場拍攝的3號“祭祀坑”內的青銅人像局部。沈伯韓攝

3月16日,在位于四川省廣漢市的三星堆遺址考古發掘現場,一束光落在本次發掘最大的“祭祀坑”——8號“祭祀坑”內。沈伯韓攝

3月10日,在位于四川省廣漢市的三星堆遺址考古發掘現場拍攝的3號“祭祀坑”內的青銅人形立柱、青銅神樹組件和象牙。沈伯韓攝

3月16日,在位于四川省廣漢市的三星堆遺址考古發掘現場拍攝的3號“祭祀坑”內的青銅尊局部。沈伯韓攝

那天下午,我再次來到三星堆遺址,本以為可以再拍一些圖片,但被告知:3號“祭祀坑”要進行三維掃描,無法拍攝,而掃描結束恐怕要到夜里。當時,央視直播三星堆考古發掘的節目近在眼前,整個考古發掘現場很快就要進入整體清理封閉階段,這可能是最后一次拍攝機會。我心一橫:等到深夜我也要再拍一次!就這樣,我先到其他“祭祀坑”邊繼續工作,時不時觀察著3號“祭祀坑”的掃描情況。數個小時過去,我發現那邊進行掃描的工作人員換了一撥人,所使用的儀器也有所不同。于是,我試探著詢問是否能在他們掃描的同時拍攝圖片,結果得到了肯定的回答!而這一次,他們要用高光譜成像掃描儀對新發現的文物進行光譜拍攝,因此需要用一盞合乎要求的燈照亮“祭祀坑”的內部,與以往不同的光線條件也出現了!

臨近深夜,當我結束了一天的拍攝,拖著攝影器材箱走出三星堆遺址時,心中升起不少感慨。回想自己或蹲或趴在“祭祀坑”邊通過鏡頭凝視那些尚沒在泥土中的文物,無論露出多少身影,它們無不散發著來自遙遠時代的氣息與光輝,它們雖然無言地躺在那里,但它們仿佛想告訴我們很多很多。與它們相對,就是與文明和歷史相對,會再次勾起我對一些諸如“我們從哪里來”這樣問題的暢想,這種感覺真的很奇妙。在它們面前,任何攝影上的炫技都是無用的,它們自身就會成就照片。而我能做的,只能是躲在鏡頭后面,默默“聆聽”它們的召喚,輕輕按下快門……

(責任編輯:高益涵)