兩宋兩淮山水寨聚落空間研究

劉 煒

朱玢蓉

張韶華

中國古代兩淮地區處于南北交流的前沿要沖地位,戰爭頻發、軍事沖突不斷,為滿足防御需求,兩宋時期兩淮地區人民借助淮東多水、淮西多山的特殊地理環境,興建了大量的山水寨①。山水寨是集居住、防御為一體的軍事聚落,作為以民間防御為主的一種防御形式,彌補了城鎮防御的不足,有力地促進了兩宋兩淮地區城寨聯防的地方防御網絡形成,對兩淮地區整體防御的構建起到了重要支撐作用[1]。兩宋兩淮山水寨建設凝聚了先民樸素的營造智慧,并在一定程度上系統展現了中國古代軍事防御的理念與思想,對研究中國古代軍事聚落的起源與發展有著重要的學術價值。

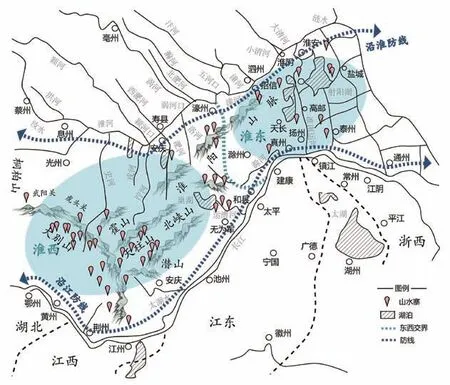

圖1 兩宋兩淮地區范圍圖

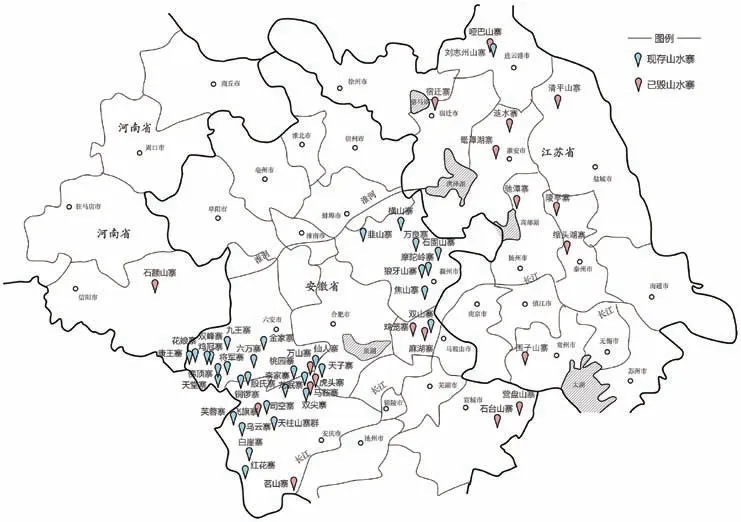

圖2 南宋時期兩淮山水寨格局圖

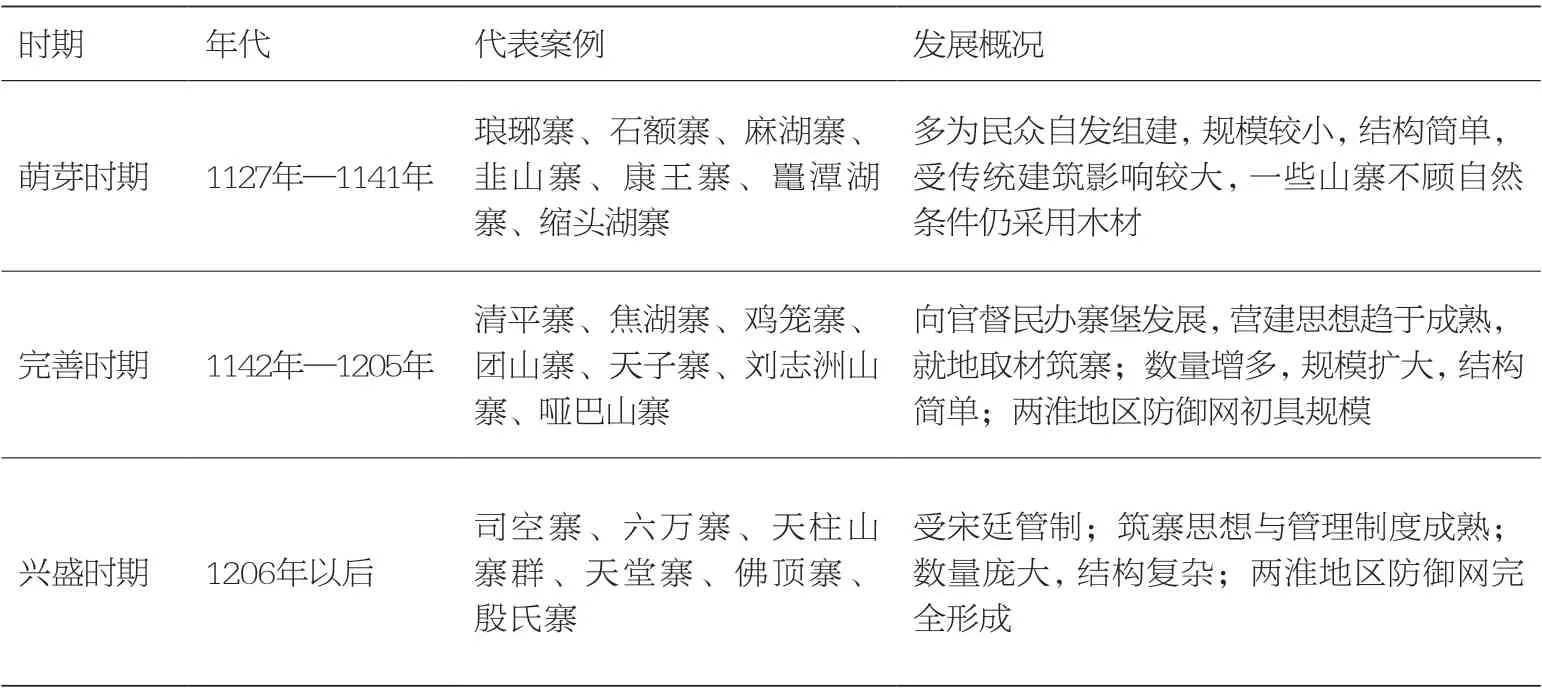

圖3 兩淮山水寨分布現狀圖

1 兩淮山水寨歷史

兩淮山水寨防御體系是隨著兩淮地區軍事發展和戰略需求逐步建立起來的,屬于地方自衛型防御武力,后因抗敵成績突出被宋廷重視,逐步形成一定的規模與體系[2]。多數山水寨的草創與增筑時間已不可考,根據現有史料可將兩淮山水寨整體發展過程分為萌芽時期、完善時期與興盛時期。

1.1 萌芽時期

兩淮山水寨的建設源于魏晉時期的塢堡,在發展中保留了塢堡的防御特點,創新性地與當地山水環境相結合,作戰持久且能有效牽制騎兵。南宋時期山水寨于金軍渡淮南侵時首次興起,并在1127年(建炎初年)的汴京防御戰中發揮重要作用[3]。1129年(建炎三年),金兵突入江淮地區,官民結寨自保,并推舉鄉豪為統領。1130年(紹興元年)至1141年(紹興和議年間),山水寨數量呈上升趨勢[4]。此時營建的山水寨充分發揮兩淮地區地理環境優勢,但與后期山水寨相比規模較小,用材五花八門,受傳統住宅村落的營建思維的影響較重。這一時期山水寨都為民眾自發組建,建造經驗、防御設施和管理制度方面都未成熟(圖1)。

1.2 完善時期

1141年(紹興和議)以后,兩淮地區軍事地位急劇上升。1161年(宋紹興三十一年),山水寨各自為守組建保伍。1172年(乾道八年),宋廷命各地官員兼管寨內事務。至此,兩淮山水寨的管理制度趨于成熟[5]。這一時期,朝廷加強對山水寨的監管和規劃,逐步將地方官署遷入山水寨內部,兩淮地區防御網初步建立。山水寨總體數量上升并形成一定規模,選址規劃與地理環境結合更加密切,山水寨的營建思想也逐漸成熟,以實用為主,不受傳統營建思想束縛。山寨通常在山腰建采石場就地取材筑寨,水寨通常使用木材和泥漿,清平寨、焦湖寨等都是這個時期的代表。已建成的山水寨,如韭山寨、瑯琊寨等,在這一時期擴大規模并進行增筑,以穩定性更高石材替換木構件,并增設炮臺、敵臺等防御設施。

1.3 興盛時期

1206年(開禧北伐)、1208年(嘉定和議)、1234年(端平元年)后,兩淮地區三次淪為宋與蒙、金對峙的主戰場,兩淮山水寨隨戰興盛[6]。這一時期的筑寨思想和管理制度已成熟,山水寨完全演變為軍事聚落,由宋政府收編并進行統一調配,有效填補了政府在地方上的防衛空白,兩淮地區防御網完全建立[7]。該時期山水寨的單個寨堡形制無太大變化,結構上隨著規模的不斷擴大,寨門數量增多,出現雙寨、重寨等復雜的空間形態,防御設施更為全面,六萬寨、司空寨等都是這個時期的代表。規模較大的山水寨還出現了城壕、暗道和類似于甕城的結構,與山城無異。因寨內人口數量和經濟實力的增強,筑寨石材從簡單開鑿的石塊變成了有粗略加工的石磚。寨內開始增設公共建筑,滿足辦公議事的需要和精神方面的需求,如六萬寨內就存有金鑾殿和大觀堂等公共建筑。

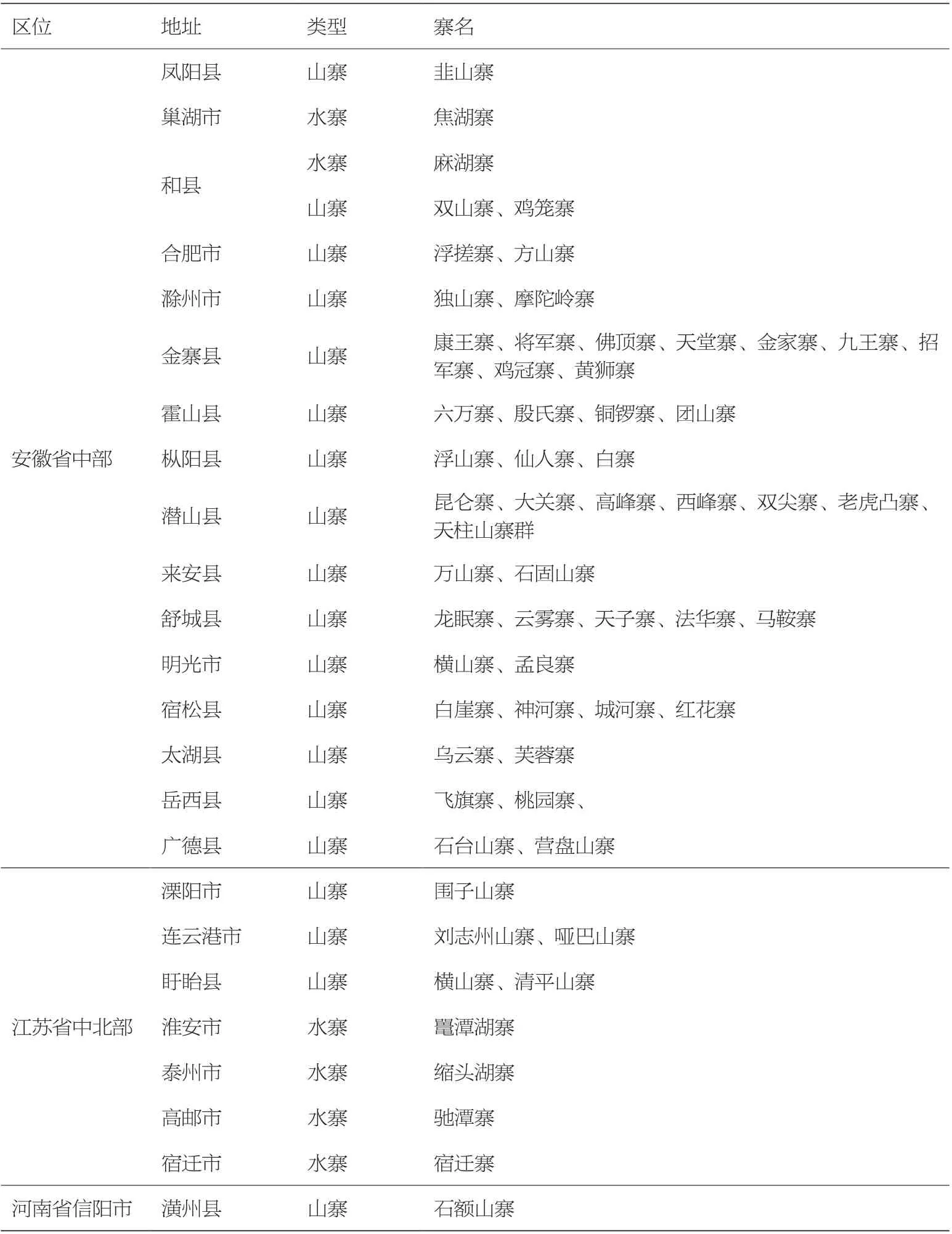

表1 兩淮山水寨發展概況

表2 兩淮山水寨歷史分布情況

表3 兩淮山水寨選址特征

圖4 天柱山總關寨古炮臺遺址

圖5 天柱山總關寨炮臺防御范圍

兩宋之后,遺留下來的兩淮山水寨因其地理位置優越,在后世繼續發揮軍事作用,甚至在近代抗日戰爭和國內革命戰爭期間也有突出表現,使得山水寨既有深厚的歷史積淀,又有鮮紅的革命色彩,日益得到國家與地方政府的重視與保護(表1)。

2 兩淮山水寨分布與類型

兩淮山水寨充分利用地形地貌,高山結寨、環水立寨,沿山脈和河流構成線性防御體系,發揮“一夫當關,萬夫莫開”的作用(圖2)。

2.1 兩淮山水寨的分布

從歷史上看,兩淮地區是宋金對峙的主要地區,宋廷將兩淮地區劃分為淮東和淮西兩片區域,各自獨立又互為攻守防備。山水寨聚落在淮東、淮西呈廣泛密集之勢組團成帶形成城寨聯防,是兩淮地區防御體系的重要部分[8]。

淮東多水,地勢平坦,在江、河、湖交流融匯之處修建水寨,可以廣闊的湖面應對金軍的騎兵。淮東水寨多分布于揚州、滁州等中心城鎮,以及濠州、盱眙、楚州、和州等沿邊城鎮附近,主要沿洪澤湖、高郵湖、縮頭湖、鼉潭湖呈團狀分布。但淮東也有山寨聚集,數目較少,有盱眙縣清平山寨等。

表4 兩淮山水寨空間類型

表5 兩淮山水寨街巷空間

淮西多山,川澤之國,山寨多分布于以壽春、廬州為中心的重點城鎮,以及沿淮河、長江分布的沿邊城鎮附近,主要沿大別山、霍山、潛山及大運河沿岸組團建立,宋廷負責據守城鎮,山寨負責補充防御、扼守險要。雖數目較少,但淮西也有水寨聚集,如廬州焦湖水寨。

從現存情況看,規模較小的山水寨因其內部設施簡陋,居住舒適度不高,社會動蕩結束后逐漸荒廢,僅存在數年。規模較大的寨堡因地理位置偏遠,戰后基本被棄用,如今兩宋兩淮水寨遺址已全部損毀,山寨遺址僅保留寨墻、寨門等基礎設施[9](表2,圖3)。

2.2 兩淮山水寨的選址

兩淮山水寨有易守難攻的特點,多處于兵家必爭之地,具有優越的地理環境,能把控交通要道,還具備一定生存條件。故兩淮山水寨的選址特點如下(表3)。

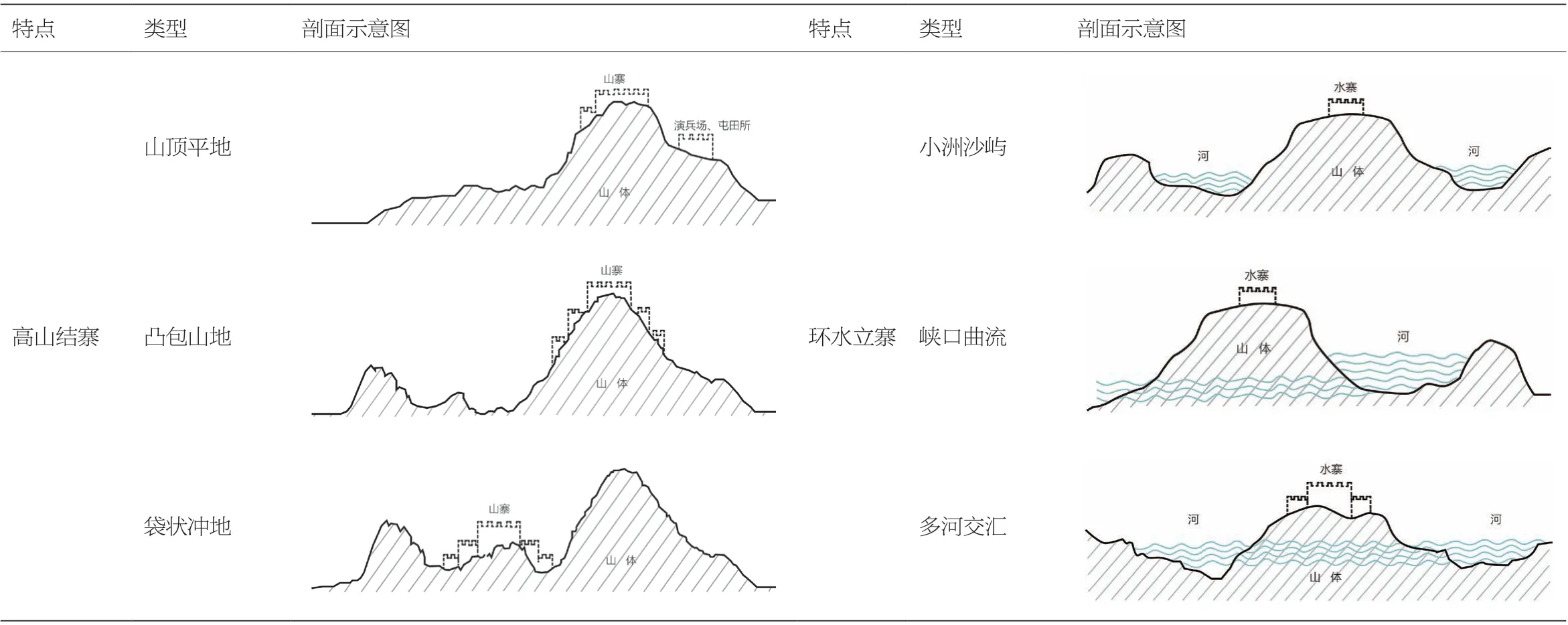

(1)高山結寨

高山結寨主要體現在山寨的選址上。古人采用一種稱為“踞山”的規劃方式,通過對特殊山體環境進行評估分析,從而規劃出山寨選址中的關鍵防御要素以及形態布局結構的構建方式。其基本原則可總結為“因山擇址、依山營寨、山寨共融”[10]。建設山寨時遵循的主要原則是“平地并村,高山結寨”,山寨建造之初通常將數十個村落聚合在一起,集合這些村落的人力物力,再擇地勢險要之處扎寨。頂部平坦而山體陡峭、不易攀爬的山,都可以建立山寨。

表6 兩淮山水寨寨墻類型

(2)環水立寨

環水立寨主要體現在水寨的選址上。古人采用“控引襟帶”的規劃方法,借助江河形勢進行規劃布局,強調以江河為防御依據,在沿線關鍵位置布控防御要點,形成完整聚落形態的規劃模式[11]。“控引襟帶”是從整體布局出發,對地域的江河特性、臨水環境探尋與分析,在臨水高處修筑水寨,以達到“近水利而避水患”的效果,從而在保證水寨內生活環境的同時,有效地防御敵軍。

2.3 兩淮山水寨的類型

山水寨類型可按山水環境、組建形式和防御對象分為兩大類。

(1)按山水環境分類

按山水環境可分為山寨和水寨。依山而建者為山寨,多建于山勢險峻之處,對敵軍騎兵有限制作用[12]。義軍據山水寨抗金不僅能據險而守,還能利用對地勢的熟悉進行游擊。山寨義軍以農民為主,并輔以部分地方上的士兵。

臨水而筑者為水寨,多建于湖泊相連之處,在建筑規模上較山寨相對簡陋。水寨除了寨墻外還用沙石堆砌筑堰,以控制水位升降和船只進出,義軍以當地漁民為主,熟悉環境,也能取得很好的防御效果。

(2)按組建形式分類

按組建形式可分為自發組建和官督民辦。山水寨前期多為自發組建而成,在與金軍的對峙中形成中堅力量,并引起朝廷重視[13]。后期宋廷對山水寨進行了規劃和管理,對于聲望較高的山水寨,“用其豪杰,借其聲勢”,對于制度松散的山水寨,“固其什伍,勒以兵法”②,山水寨就此逐漸發展為官督民辦的形式[14]。

3 兩淮山水寨空間形態

兩淮山水寨在建設過程中突出因地制宜的特點,空間結構、功能布局、街巷空間等方面都體現出差異性與地方特色。

3.1 兩淮山水寨的空間結構

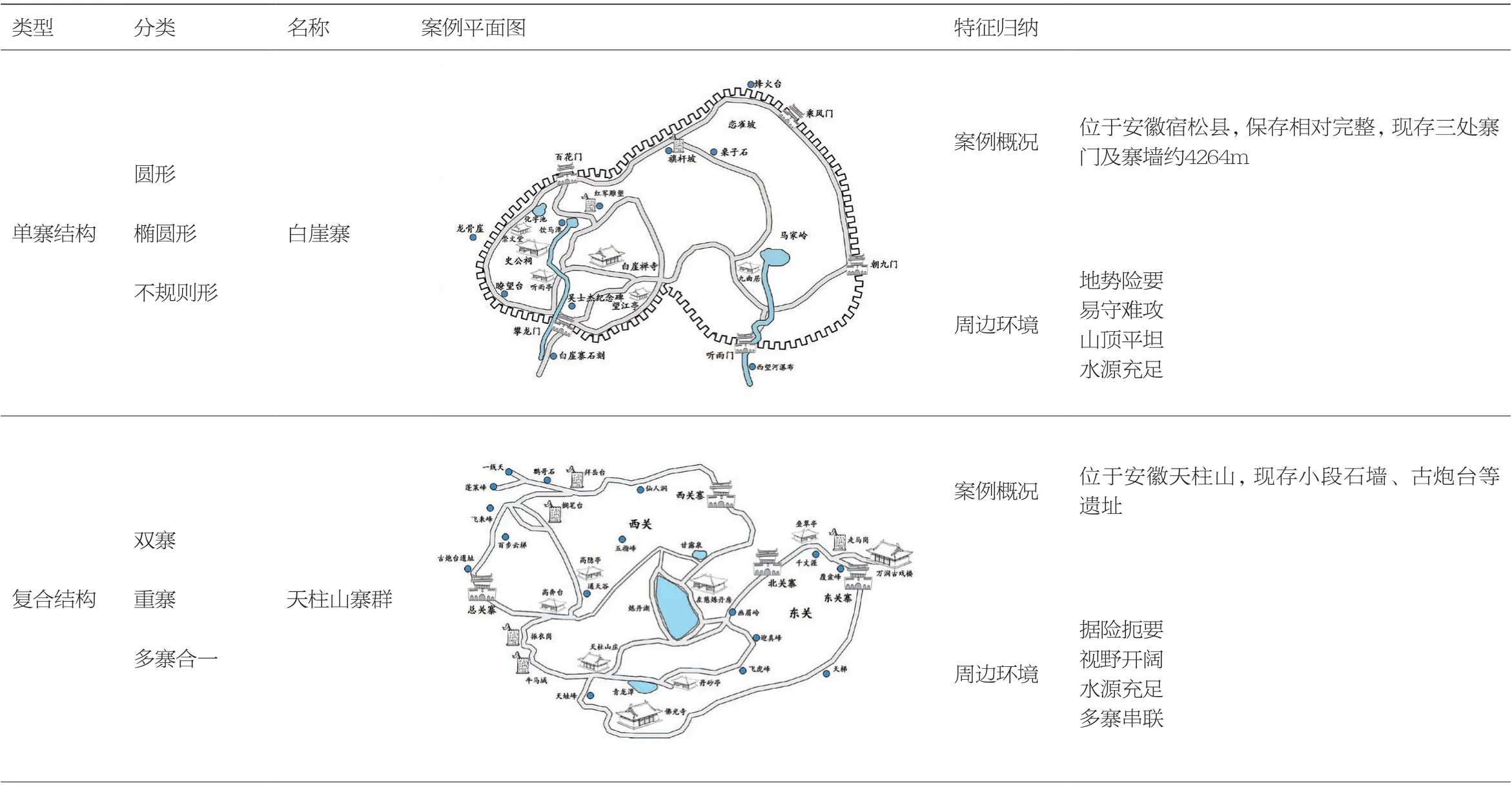

兩淮各處的山水寨因其地理位置和發展速度不同,空間結構有很大差別。從空間結構的差異性和復雜程度可分為單寨結構和復合結構(表4)。

(1)單寨結構

主要指只有一道寨墻的防御形態,功能較為單一,平面形式分為矩形、圓形、橢圓形和不規則形等。安徽宿松縣白崖寨建于宋末元初,是典型單寨結構,平面呈不規則形態,沒有固定軸線,充分與地理環境結合形成豐富空間,寨內道路避直就彎。

(2)復合結構

主要指雙寨、重寨和多寨合一。雙寨指寨堡有兩個分開或獨立的寨區,它們或并列,或呈上下之勢、左右之勢,如位于安徽省金寨縣果子園鄉的雙峰寨。重寨指山水寨有內外兩層結構,這種結構提升了寨堡的防御性。多寨合一指由多個小寨組合而成一個大寨,這種結構在山寨中較為常見,如安徽天柱山寨群就由東關寨、西關寨、北關寨和總關寨組合而成。

3.2 兩淮山水寨的功能布局

兩淮山水寨的修筑原因各不相同,功能上或側重于躲避戰亂,或側重于軍事防御。故將其分為以生活為主和以軍事為主的山水寨。

(1)以軍事為主

以軍事為主的山水寨,防御空間一般處于山水寨最外層。以山寨為例,利用懸崖或是險地作為天然屏障,再于地形平緩處壘筑山石為寨墻。以屯兵和軍事防御為主的山水寨,寨內軍事設施主要分為:軍儲區、屯田區、演武區、軍需區。

表7 兩淮山水寨寨門類型

(2)以生活為主

以生活為主的山水寨在規模上有大有小,主要取決于人數與發展情況。人數較多且經濟實力雄厚的地方,山水寨修建的規模較大,反之則規模小。生活型山水寨在防御戰略上以消極自保為主,在防御布置上,集中兵力于寨門處做重點防守,其他地方主要依靠地形的天然優勢作簡單的布防,注重基地的隱蔽性。通常山寨的進寨步道只有一兩條,且異常艱險。寨內生活功能主要分為:居住區,屯田區,商業區。

3.3 兩淮山水寨的街巷空間

兩淮山水寨內街巷空間以集中式和線性式為主(表5)。

集中式布局常見于平面長寬比不大的山寨內,中心區域為廟宇、議事廳等權力機構,以居住區環繞,最外圍設寨墻及防御設施。集中式布局典型案例是安徽宿松縣白崖寨,寨內道路聯系寨內各防區,按照其位置分為通往寨內各處的核心道路,以及主城墻頂部的跑馬道形成的外層防線道路。跑馬道串聯各寨門,是貫穿全寨的軍事交通命脈,遇軍情時守城軍民可以通過跑馬道路迅速到達戰斗地點。寨內道路以衙署為中心,連接軍營、居住區、田地、水源、城門等各個功能區,滿足軍民生活和作戰需求。

線性式布局多見于兩山夾縫中或沿山水邊緣而建的寨堡,由主路的一根主軸和與之垂直的小巷形成若干次軸將空間串聯起來,出入口置于短邊。線性式布局典型案例是安徽霍山縣六萬寨。六萬寨沿山脊而建,東、西、北三面均為懸崖峭壁,僅南面一條小徑可通至寨內。平面狹長,一條主路貫穿兩短邊,另有若干支路與主路相連,建筑沿街道兩側單排呈線性布置。這種布局模式適應地形的同時縮短了居住與耕作的距離,但也使寨內功能高度分散化,給居民生產生活和軍事交通帶來極大不便,因此線性式布局只適用于小規模的山水寨。

4 兩淮山水寨的防御設施

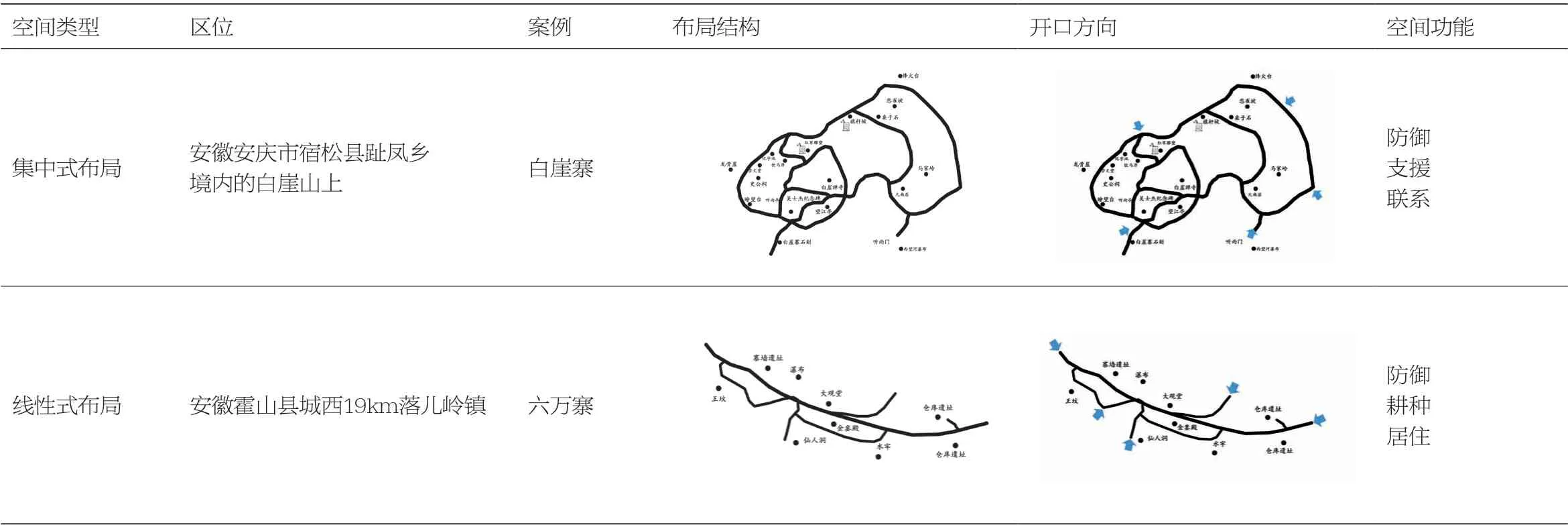

4.1 寨墻

山寨的寨墻分為陡峭的山體和人工砌筑的墻體兩個部分,稚堞分段設置,在險要地段還設有雙層墻堞。兩淮地區的山寨多用石砌寨墻,如安徽宿松縣白崖寨,寨墻墻體厚重,一般厚達1.5m左右,石材長度約1m,寬約0.1~0.3m,石塊上留有開鑿的痕跡。

雉堞是防御建筑中常見的墻體結構,約半人高。其作用是躲避敵軍炮火,并掩護自身,利用墻上洞口反擊敵軍。垛口長度約0.5~2m(表6)。

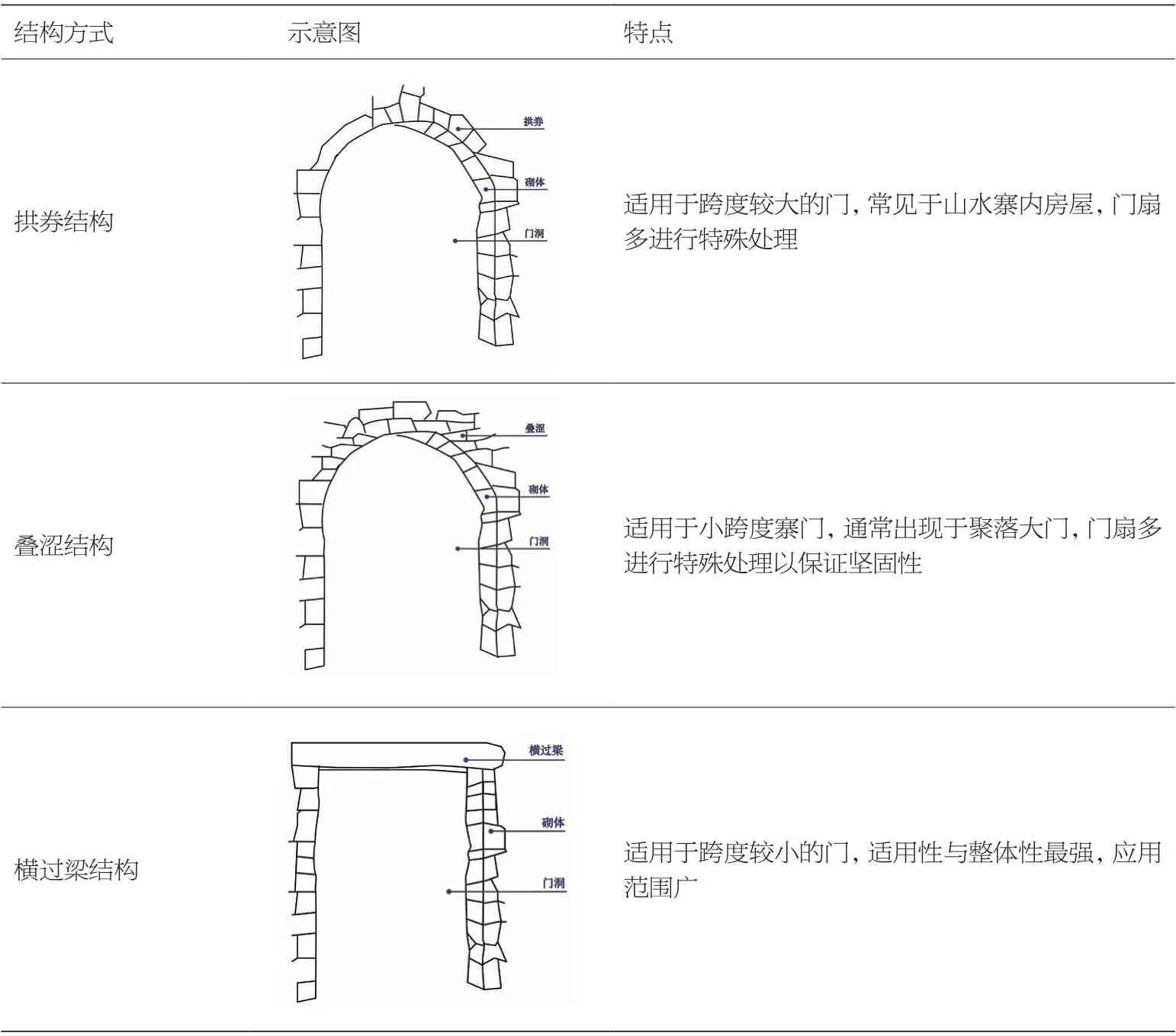

4.2 寨門

兩淮山水寨寨門的設計各有特色,數量通常有嚴格限制,山水寨規模越大的寨門數量越多。寨門材料通常與寨墻一致,以實用為主,不強調裝飾,為保證山水寨的隱蔽性,尺度總體來說較小。主寨門在設置上多處于險要之地,在火炮防御范圍內,承擔軍事功能居多,多采用拱券結構。次寨門多以生活功能為主,如民兵出城操練、百姓取水等,多采用疊澀結構和橫過梁結構(表7)。

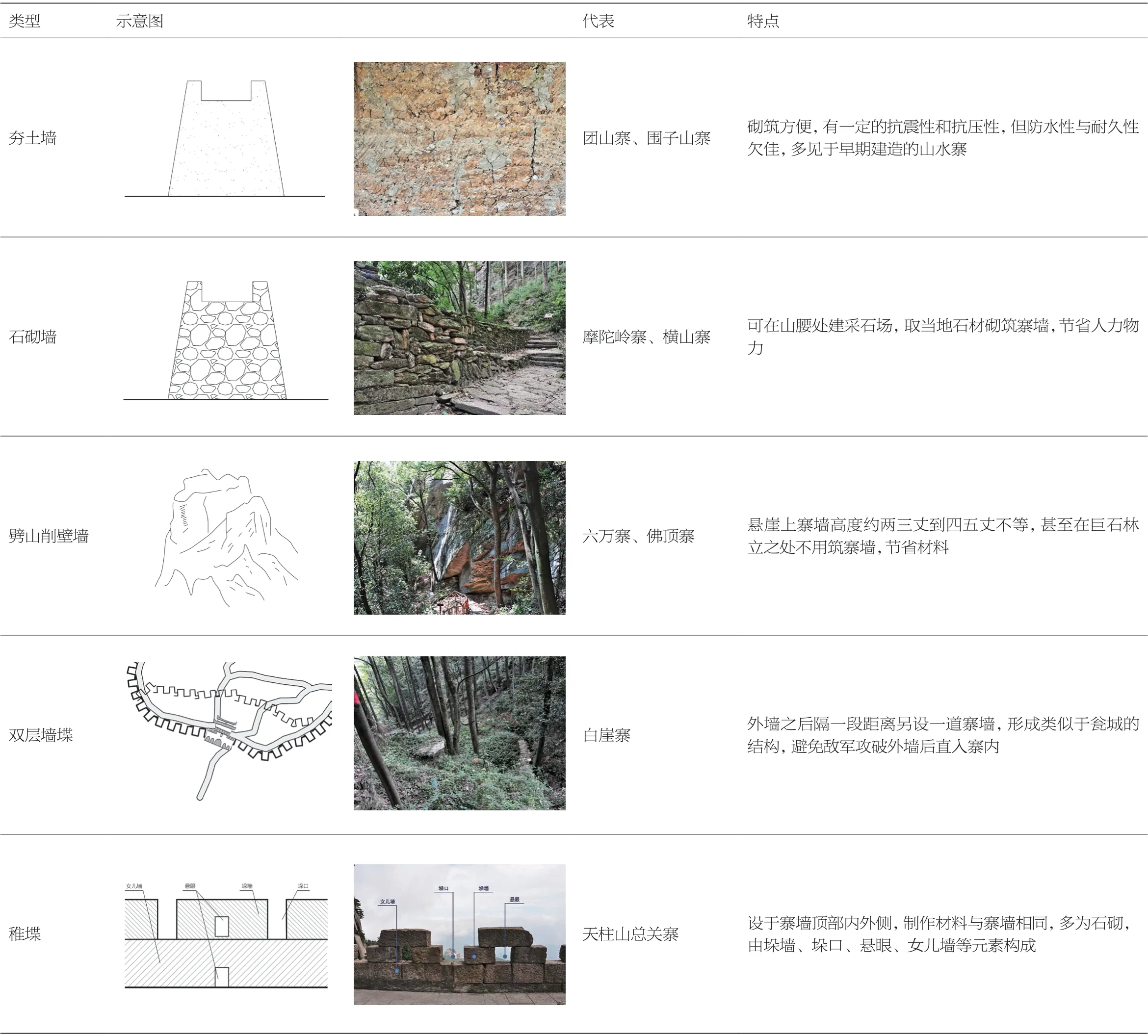

4.3 防御器具

據載,山寨器具有火炮、土炮、石彈、輪箭車等三十六種,水寨器具有暗楗、撞桿、聚鉤、網索等三十九種③。山寨占據險要地勢,以滾木、火炮等阻擋敵人進攻,水寨多筑堰控制船只進入、在水淺處設置機關等方式抗敵。因各處興盛程度和經濟條件大有差別,條件較差的山水寨只有紙甲、軍需和器械[15]。

以火炮為例。山水寨的炮臺一般位于寨內外險要開闊之地,通常在寨墻上設炮口,兼具防御和瞭望功能。宋代炮臺一般寬約3m,墩臺尺寸長約2m,寬約0.5m,各地情況略有差別。從安徽天柱山總關寨古炮臺遺址可看出,炮臺位于視野開闊且與寨墻數十米相隔的制高點,正對總關寨寨門,可在敵軍進攻時補充支援,并提高寨門的防御能力(圖4~5)。

結語

兩淮山水寨是一種時代與地域特征鮮明的聚落形式,充分利用了山水地理優勢,兼具“住”與“戰”的要素,增強了避禍與防御的持久性,成為區域防御體系的重要組成部分,在抵御外來入侵中發揮了重要的作用。應進一步深化對兩淮山水寨的研究,加大對山水寨歷史遺存的考察與保護,彌補中國建筑歷史有關軍事聚落研究的缺環。

資料來源:

文中圖片均由作者自攝和繪制。其中表1統計自《宋會要輯稿》,表2統計自《中國文物地圖集》。

注釋

① 山水寨指自衛武力防御據點,乃是據山或湖泊而建的防御基地。本文中山水寨特指兩宋時期兩淮地區的山水寨,即兩淮山水寨。參見:黃寬重:《南宋地方武力:地方軍與民間自衛武力的探討》,第203,204頁。

② 參見:[宋]葉適:《安集兩淮申省狀》,收入《全宋文》卷6468,第285冊,第90 , 91頁。

③ 參見:[宋]華岳:《翠微北征錄》卷4,《邊防要務·山水寨》,第266,267頁。