大哥的山里山外

我老家在桂北大山深處。我出生那年,大哥十八歲了。

小時候對大哥的印象是模糊的。在我心目中,大哥生來就非常高大威武。他喜歡把我高高地舉過頭頂,看我慌張亂喊的樣子,然后就哈哈大笑,搞得我很是煩他。

不過更多的時候大哥還是讓我感到很自豪。大哥喜歡讀書,吃過飯或者空閑的時候,他會給我講一些書上的故事。在我聽來,那都是千奇百怪、聞所未聞的東西,我聽得津津有味。于是,我有了許多和小伙伴吹噓的資本,這讓我感到特別驕傲。還有就是,有時候和人家吵嘴打架,我只要一搬出我大哥來,對方保管立馬泄氣。

大哥酷愛讀書,不僅在我們家、就算是在我們當地都是很有名氣的。我開始上學的時候,父親經常拿大哥來做榜樣教育我。父親說,有一回考試,大哥答錯一道題,沒有得滿分,他懊悔不已,回到家里飯也不吃、覺也不睡。父親勸他,他對父親說,這道題其實自己會做,可是不知道為什么考試的時候鬼使神差就答錯了,搞得父親都不知道怎么勸他才好。

大哥做過一件事,在我們當地絕對算得上是可以寫進地方志的奇聞。那年冬天,大哥在學校里熬了差不多一個學期沒有沾葷腥,餓得頭暈眼花、兩眼發綠。碰巧有一天老師會餐加菜,食堂里掃出一堆筒骨、豬蹄之類的骨頭。大哥見狀靈機一動,順手抓過一個破麻袋,飛快地把骨頭裝起來,拿到小河邊沖洗干凈,從宿舍拿來燒水的鐵鍋,架在幾塊大石頭上燒柴熬湯。幾個鐘頭熬下來,那一堆豬骨頭差不多都熬化了。大哥和他的幾個同學美美地喝了一頓骨頭湯,幾乎把所有的骨頭渣子全都吃了下去。后來這個事情不知道怎么被傳了出去,可是,人們不但沒有笑話大哥,反倒把他撿骨熬湯度饑荒的“創舉”與鑿壁偷光、映雪夜讀的典故一樣傳為佳話。

1958年,大哥和他的同學們跟隨老師一起到潮田公社爐田村去大煉鋼鐵。爐田離我們家一百來里路,走路都要兩頭黑。在那里,吃不成吃、住不成住,每天挖礦砍樹,這幫半大小子們吃盡了苦頭。眼看著村子后山一座好端端的風水林,被狂熱的人們砍伐殆盡。村民們被趕出家門,住到稻田里臨時搭建的簡易木棚里。好端端的房子被當成煉鋼爐,堆上礦石和木材,一把火點著,燒過之后除了留下一片廢墟、一無所獲。面對滿目瘡痍的山坡、濃煙滾滾的房屋和蜷縮在窩棚里的村民,大哥心里滿是困惑。等到垂頭喪氣地回到家里,母親看見的是疲憊不堪、瘦骨嶙峋、灰頭土臉、手腳皸裂的大兒子,母親痛心不已,眼淚唰地就下來了,嘴里不停地念叨,造孽啊造孽!

再后來,大哥上了臨桂衛生學校。

在衛校讀書的時候,大哥認識了我大嫂。

在學校里,大哥愛讀書的習慣得到了最好的釋放。他一有空就看書,幾乎把所有的剩余時間都用在看書上。有一次,班里組織課外活動,大哥把一本書落在座位上,被剛好坐在后排的我后來的大嫂撿到了。她翻開書本,看到了夾在書里的借書證,于是按圖索驥找到了我大哥。

這個天緣注定的巧合后來被大哥無限放大。他告訴我說,上天注定你大嫂就是我的人,要不然為什么偏偏就是她發現并撿起那本書?為什么那本書里剛好夾著借書證?為什么她撿到書一定要親自送過來給我?大哥說,這就叫無巧不成書,這本書是書不是書。他的意思是這本書是他忘記的那本書,不是說書人說的書。

我大嫂年輕的時候很漂亮。她的漂亮與眾不同,是很耐看、越看越覺得漂亮的那種。不僅漂亮,還很親切、很善解人意,跟她相處會覺得很舒服。而且大嫂是她們家的獨女,母親早逝,是她父親手心里的一朵鮮花。所以,她對大哥的青睞讓很多人對大哥充滿了嫉妒,這也是大哥非常得意的地方。

自從撿書還書的故事之后,大哥就盯上了大嫂,一心想辦法追到她。大嫂也慢慢地發現大哥的質樸和聰明,他們很快地越走越近。

大哥真正的戀愛開始于一個周末。那天他們約好相互交換一本書來看,早有預謀的大哥寫好一張紙條,悄悄地夾在書的扉頁里,里面寫的是一個約會的地點,據說還有一句讓女孩子看了心跳臉紅非去不可的話。傍晚時分,大哥跨過虹橋水壩,來到南門橋第一個橋孔里等候。不到十分鐘,遠遠的我大嫂穿著漂亮的列寧裝飄然而至,大哥迎上去,拉住大嫂的手使了一點小勁,把我大嫂拉進了懷里。我大嫂只掙扎了一下下,便很順從地讓大哥抱了半分鐘,然后一把把他推開,斜著眼睛拋去一個嗔怪的媚眼。大哥知道事成了,高興地拉著我大嫂的手往電影院走。直到今天,大哥還是沒有告訴我,他寫在紙條上的那句騷情話到底是什么內容。

畢業了,大哥恰巧分配到大嫂所在的旺塘公社衛生院,一年后順理成章地把大嫂娶到了手。接著他們有了兒女,一個尋常小家的幸福如期而至。

我們家距離縣城有一百二十多里,去一趟縣城要走兩天。胸懷大志的大哥一直想走出大山,他差一點就成功了。

結婚的時候大哥選擇了到大嫂家住。他這樣做的目的有兩個,一是大嫂家在旺塘南圩村,這里距離縣城只有三十多里路,比起我們家那是好太多了。再就是大嫂是獨女,是父親的掌上明珠,人家也舍不得女兒遠嫁。大哥過去有當上門女婿的意思,這層意思,雖沒有人明說,但大家心知肚明。

大哥的幸福生活開始不久,便戛然而止。

那是1968年的一天中午,災難突然降臨了。大哥一家人正在吃午飯,兩個不明身份的人突然闖進家里,把大哥的岳父帶走了。一個時辰之后,有人來通知家里人去村頭的亂石崗收尸。

災難來得太快,大哥一家人被這個突如其來的巨大的打擊壓得幾乎崩潰了,除了悲痛、恐懼和無助,剩下的就是滿腹狐疑——為什么一個老實巴交的農民會遭此橫禍呢?從那以后,恐怖的陰影籠罩著這個家庭,每天天還沒有黑就把大門拴得死死的,另外還要拿兩把鋤頭撐緊門背。偶爾聽到外面傳來腳步聲或狗叫聲,都會嚇得人寒毛直豎、心驚肉跳。過了好長時間,大嫂的姑丈經多方打聽才曉得,大哥岳父之死可能是因為他的一個堂兄當年與土匪有些瓜葛,惹來了后面的殺身之禍。

大哥的岳父一死,家里塌了頂梁柱,全部的擔子自然都壓到了大哥身上。年輕的大哥以他當時的心智還沒有足夠的能力應對這變故,可是他又無可逃避,心里承受著難以想象的痛苦和折磨,他幾近崩潰。大哥從此變了一個人,他沉默寡言、精神不振,對陌生人特別敏感。家里人認為他是得了怪病,為他四處求醫,各種醫師偏方、苦湯藥水都用了,就是不見療效。這時的大哥猶如風雨中的一棵敗柳,仿佛隨時都可能被刮倒。

大哥在他人生的十字路口徘徊。

這樣的狀態持續了差不多一年,最終是母親一句安慰的話點醒了懵懂的大哥。那一次,母親去看孫子孫女,見到大哥病懨懨的樣子,母親心如刀絞。母親說,老大,你還是搬回山里去吧!

母親的話像是電光火石,狠狠地擊中了幾近萎靡的大哥。他好像是在漆黑的夜晚忽然看到了遠處閃亮的一盞明燈,頃刻猛然醒悟。大哥只花了一秒鐘,就作出了一個重要的決定:搬回山里老家去。

大哥主意已定,接下來的事情就順理成章了。他很快地勸通了猶豫不決的大嫂,收拾好家里的輜重細軟,帶著三個年幼的兒女,回到了遠在深山的老家。

大哥回家最高興的是我。

大哥是懷著毅然決然的心情離開南圩那個讓他黯然神傷的地方的。他請來了十幾個親朋好友,把所有的家當分作十幾擔全部挑進山里。我因此美美地吃了好幾頓豬肉和不摻紅薯的大米飯,侄女侄兒和我年紀相仿,我又多了幾個玩伴。

初來到山里,大嫂一時覺得新鮮,心情也變得輕松起來。早年間她曾當過群眾演員、參加過電影《劉三姐》的拍攝,這時候忍不住偶爾哼幾段山歌。在那個時候,全國人民八個樣板戲的年月,聽到這樣的歌聲無疑是天外之音。我非常愛聽大嫂唱劉三姐,經常纏著她唱。

最滿意的當然還是大哥。回到山里,在生產隊落好戶口,他和大嫂一家變成了地地道道的山里人。大哥心懷大暢,他的病也不治自愈了。那年冬天,他弄來些白糖、花生、米花,領著我們做花生糖、米花餅,大家七手八腳,其樂融融。一家人沉浸在歡樂的氛圍之中。

可是不久,艱苦生活的磨難漸漸地顯露了出來。山里田少人多、口糧不繼,大哥從南圩挑進山的大米很快就吃光了,飯鍋里的白米飯變成了紅薯飯,而且紅薯所占的比例越來越大。獨生女出身的大嫂,需要很不情愿地面對“地無三尺平,出門就爬坡”的大山。每天出工回來累得腰酸背痛,吃過一碗紅薯飯就想上床睡覺,從此再也聽不到她歡快地唱劉三姐了。

更糟糕的是,一年以后,大嫂又生下了一個女兒。我們家變成了一個十一口人的大家庭,房子雖然勉強夠住,但生產隊的集體經濟一年不如一年,我們家壯勞力少,掙的工分不多,家里的負擔越來越重了。

三年之后的中秋節,吃過團圓飯,母親召集家庭會議,她說,樹大開杈、人多分家。老大,你們自立門戶過日子吧。

分家后大哥做的第一件事,就是把他鎖在箱底的“還鄉證”翻出來。這“還鄉證”是我出生那年,靈川縣人民政府發給我大哥的。當時他剛剛從臨桂衛校畢業到旺塘公社衛生院工作滿一年,按照當時的政策,大部分從農村出來工作的人要清退還鄉,大哥被劃歸清退的范圍。縣政府給每一位清退回鄉人員發了個證書,里面寫著“該同志響應黨的號召精簡還鄉第一線,今后工作需要優先錄用”。大哥把證書看了一眼又塞回箱底,發誓再也不抱任何幻想。從此,生產隊里多了一個會讀書看報、曾經撿骨熬湯度饑荒的年輕人。

大哥在生產隊出工很賣力。他態度積極,而且識文斷字、能書會寫,不久生產隊安排他做了保管員。他把隊里的糧食收儲、保管和分配搞得井井有條、一絲不亂,沒有任何人說二話。很快,大哥在生產隊得到了大家的認可。

真正讓大哥在生產隊露臉的,是他那年幫助生產隊處理“罰沒木材”事件。

我們村雖然是靈川縣所轄,但處在恭城縣邊界,村邊的小溪直流恭城的澄江。那時村里沒有通往鄉、縣的公路,砍伐的木材只能通過澄江水流賣到恭城,這也是生產隊集體經濟唯一的現金收入。這一年,靈川縣林業局不知什么原因到恭城查封了生產隊的木材。這下子等于是截斷了生產隊集體經濟的主要來源,讓生產隊隊長心急如焚,全村人也坐立不安。隊長找大哥商量對策,大哥分析說,生產隊年年運木材都沒事,今年縣林業局查扣生產隊的木材沒有道理,肯定是有人在搗鬼。他建議隊里上地區行署告縣林業局的狀,從上往下疏通渠道。隊長認為大哥的分析有道理,讓大哥起草了“訴狀”往上送。下告上、民告官,這在當時是要冒很大風險的。一個月后,地區行署派工作組到當地核查,解封了這批木材,避免了生產隊集體經濟的一次重大損失。結果出來以后,大家忐忑的心才算安定下來,生產隊所有的人對大哥的膽識和做法敬佩不已,把他當作大功臣。

自立門戶的大哥開荒辟地、種糧種菜,把自己的小家搞得紅紅火火。每天收工回家,他不是煮潲水喂豬就是忙活菜地,總有做不完的事情,經常熬到深更半夜,把自留地整得生機勃勃,欄里的豬養得又肥又壯。不久,大哥在老屋邊建起了一棟新屋。他堅信只要肯吃苦,生活會一天天好起來。

然而,生活并沒有像大哥預期那樣好起來。

生產隊的收入好像總是不景氣,每年田里種出的稻谷總是不夠吃,加上地里的紅薯芋頭也只能勉強填飽肚子。四個孩子慢慢地長大了,吃的喝的總是不夠。孩子們讀書交學費的錢不知道從哪里找。一家人一年到頭吃不上幾回肉,幾乎添不上新衣服,過年過節也總是緊巴巴的。更令人沮喪的是,這樣的苦日子不知道什么時候才是個頭。

大哥經常講起兩件他記憶深刻的事:

一件事是“割資本主義尾巴”。那一年,公社派出工作組到各生產隊清理自留地,我大哥是生產隊自留地超面積最大的三戶之一,算下來要從生產隊應分給他家的口糧中扣除兩百多斤糧食,這對大哥一家來說可是要命的事。這還罷了,工作隊的人臨走時,在他家門口的地坪邊發現了九棵荔浦芋,按規定每棵芋頭要折扣五斤稻谷,九五四十五,一下子又被扣掉了四十五斤稻谷。這九棵芋苗是我讀小學的侄兒種的,當時他正在屋檐下看書,見到這個情景,拿起鐮刀就要去割芋苗。工作隊的人說,你割掉了也要算的。我侄兒氣得嗚嗚直哭,像是闖下了什么大禍一樣。

“割尾巴”這一刀下來,大哥一年辛勞的汗水一下子付之東流,這讓他欲哭無淚、從頭涼到腳。

還有一件事是交派購豬。當時國家搞統購統銷,生豬實行購一留一,上交一頭任務豬,自家才能留一頭殺。我們家離公社遠,殺好一頭豬挑去公社食品站,要走六十多里的山路。為了盡量保持肉質新鮮,凌晨兩三點就得殺豬,四五點就要出發,走六七個小時才能趕到食品站。那一年,大哥殺好了“任務豬”,夫妻倆挑去食品站,驗收員盯著豬肉的殺口看了又看,問大哥口子怎么那么大?大哥說,小孩纏著要吃豬紅,沒油煮,我割了點刀口肥肉煎油。驗收員沒說什么,填了驗收表,數量質量都沒問題,但在表格邊緣寫了個注:不能開證。不開證就等于白送了,家里的過年豬也殺不成,這可怎么辦?事到如今,也顧不了那么多了,大哥把心一橫,找來一把小刀,裁掉了驗收員的“注”,順利地開到了“統購證”。拿到證,大哥拔腿就走、腳下打飄,心虛得好像做了什么傷天害理的壞事。

大哥的日子就這么磕磕絆絆地過著。

那時候的大哥還保留著讀書看報的習慣。有一天耘田時,郵遞員送來報紙。歇息時大哥翻開報紙,只見頭條赫然登著鄧小平復出的消息。他立刻興奮起來,對農友們說,我給你們念個好消息啊。他念得興致勃勃,農友們卻心不在焉,報紙還沒念完,就三三兩兩散了。大哥余興未盡,他似乎嗅到了點什么,感覺隧道盡頭似乎有了一道曙光。

隨后的兩年,確實有了些變化,上頭抓整頓、搞生產的力度大了,東批西斗的緊張氛圍有了明顯緩和。

大哥讀書看報也更熱心了。每有佳作,必挑燈夜讀。有一次他拿到一本胡萬春的短篇小說集《過年》,看得饒有興致,不時給我們念些精彩片段,還推薦給我看。那段時間是我看見大哥心情最好的一個時期。

這樣平靜的日子沒延續多久。這一年大哥和生產隊社員送公糧,一進糧管所就看到“批鄧反擊右傾翻案風”巨幅橫額。大哥敏感地意識到形勢又在逆轉,頓時氣不打一處來,牢騷怪話一股腦蹦了出來。大哥的好友糧管所李所長是個經驗老到的干部,聽到大哥的話驚出一身冷汗,趕忙跑出來拉開他,劈頭就罵,你喊什么喊,國家大事關你什么卵事?用得著你來胡說?大哥滿不在乎地說,我才不怕呢。李所長呵斥道,你不怕我還怕呢,你給我消停點。

大哥滿腹憤懣,卻無處可說。

到了1978年,大哥的命運開始有了轉機。先是他岳父平了反,獲得了賠償。接著入了黨,后來當了大隊農科員、副大隊長、大隊黨支部書記。再后來他趕上了最后一輪招干考試機會,被錄用為鄉政府干部,不久當選為副鄉長,兩年后當上鄉人大主席。

大哥從箱底翻出已經壓了二十多年的“還鄉證”,心里百感交集,還鄉時還青春年少,再錄用已是年近半百。歲月蹉跎,世事如棋,不由人不感慨萬端!

劫波渡盡,光明在前。上世紀80年代初,是大哥春風得意的時段。他意氣風發,之前憋足的勁全部爆發了出來。他從一線來,熟悉農村,了解農民,工作起來自然得心應手,工作成效顯著,多次受到上級的好評和獎勵。

當地群眾至今還津津樂道著兩件事:

一件是推廣雜交玉米。大哥當農業技術推廣員時,看到外地種植雜交玉米畝產可達八百多斤,比山里的土種玉米產量高出五六百斤,他就走村竄戶宣傳、說服大家改種雜交玉米,最后還是沒人敢種。大哥心有不甘,自掏腰包買種分發給“愿吃螃蟹”的農戶試種,果然當年獲得豐收,農戶嘗到了甜頭,雜交玉米推廣水到渠成,皆大歡喜。

另一件就是“滅荒造林”。原來山里的林業工作強調“山上管死、山下管活”,老百姓以為“管活”就可以隨便砍,很多地方被砍得光禿禿的了。大哥當鄉領導時,帶著工作組搞調研、做規劃,爬遍了全鄉八個村委的大山小嶺。他帶領鄉村干部挖坑種樹做示范,發動群眾墾荒造林,幾年下來山上山下杉木、松木、毛竹郁郁蔥蔥,山區景致煥然一新。山里村民至今還享受著當年“滅荒造林”帶來的福利,記著大哥他們一班人馬翻山越嶺的身影。

臨退休,大哥心里還惦記著當年大煉鋼鐵的地方,他要去爐田看看。到了那里,看到爐田早已不是原先的模樣了,因為修水庫村子已經搬遷。村里當年的老人早已作古,年輕一輩好多都不認識。村民們家家戶戶修建了獨棟樓房,村容整潔有序,生活安穩自在。舊地重游,回想當年的沖動、無知和艱苦,大哥手撫兩鬢白發,噓唏不已。讓他欣慰的是,爐田沐浴改革開放春風,百姓已經安居樂業、過上了幸福日子!

退休回到山里,他整好農具,過起熟悉的農夫生活,田頭地角忙個不停。他還是那老習慣,一有空就讀書看報,了解時事。時不時到處走走,看到村里有架橋修路之類的事,他總要出一份力。2008年雪災,山里的高壓線路受損嚴重,他自告奮勇擔起搶修工程領導小組副組長,冰里走、雪里奔,盡心做好協調工作,一直堅持到工程圓滿完成。村里人看到他手腳上滿是凍瘡痂,既心疼又感動。

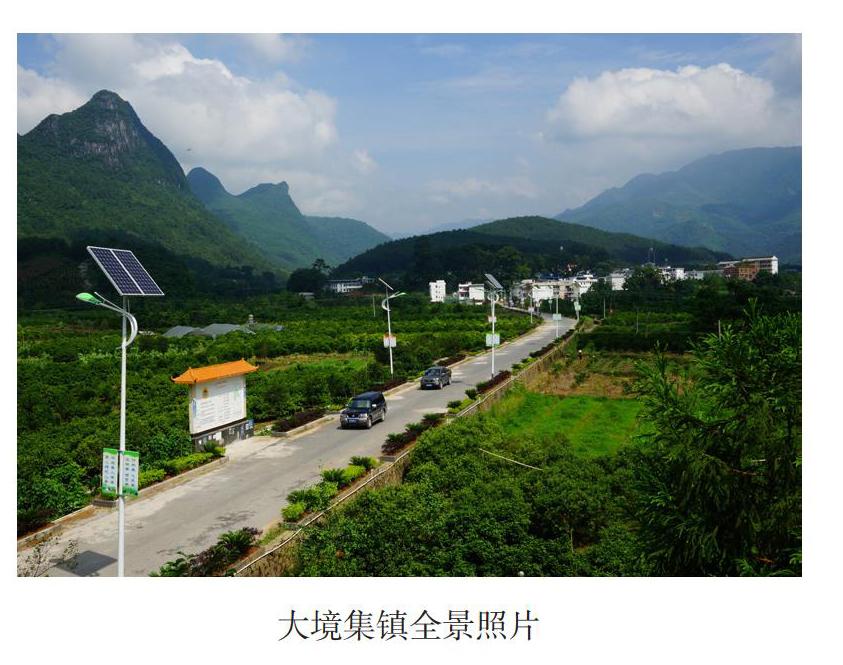

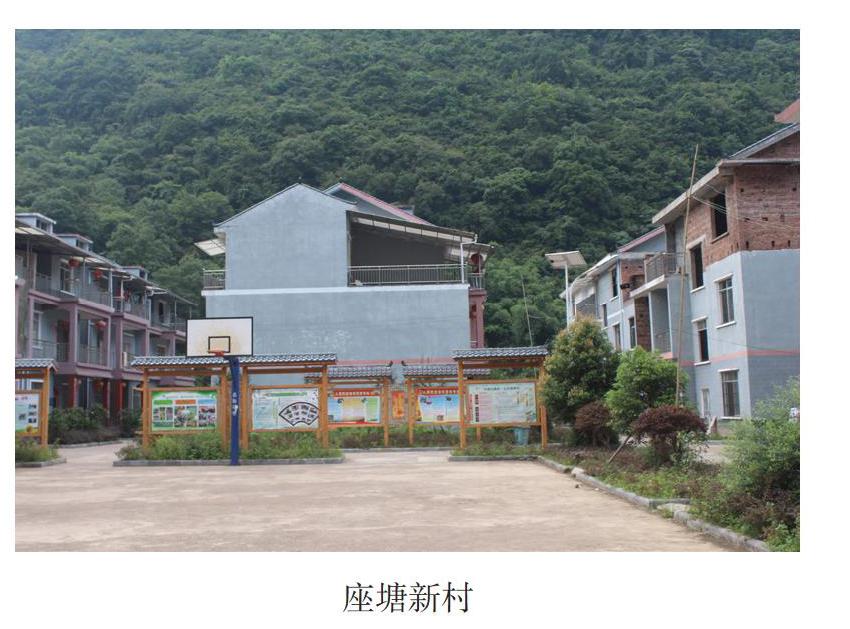

2013年是我們大境瑤族鄉成立二十周年,鄉里盛情邀請大哥參加慶典活動。他走進鄉鎮府所在地大境街,展現在他面前的是一幅嶄新的圖景:寬敞的柏油路直通街心,新建、修葺的學校、幼兒園、醫院、農貿市場煥然一新,新建的廣場綠樹掩映、桂花飄香,昔日街不成排、市不成行的舊貌一掃而去,這讓他既陌生又興奮。典禮結束,回程路過離街五公里的座塘屯,他順便去拜訪一下老同學老侯。穿過一叢樹林,眼見一排排別墅聳立塘子中央,他懷疑是不是走錯了地方?老侯出門打招呼,告訴他整個屯都重建了,錯不了。座塘是一個四周喀斯特石山的塘子,過去農戶都沿著山邊建房,常有山石滾落,有的房屋被砸垮,還發生過人員傷亡。改革開放后,屯里農戶積極發展經濟,種植優質柑橘,收入逐年提高。在國家農村危房改造政策的扶持下,三十多戶農戶告別山邊的危房,搬進了塘子中央統一規劃、占地一百二十平方的三層半雙連體別墅房,一步跨入了小康生活。老侯切好臘肉,煨熱土酒,兩人話不斷、酒不停,喜悅之情洋溢桌面,直至微醺方散。

三年前,我回家過年看望大哥,吃過年飯,一家老少圍坐在灶塘旁扯板路(拉家常),聊及過往今昔,大哥深有感觸地說:從我當大隊干部到現在,也就三十多年時間,農村的變化真是天翻地覆啊,你們看我們這山旮旯都架了高壓電、通了車,家家衣食無憂。現在水泥路通到家了,你們可以舒舒服服開著小車回來過年,這在我年輕時做夢都不敢想!我這年紀的人算是走了運,趕上了好時代。我雖經歷坎坷、屢受挫折,不順利的時候也發過牢騷、講過氣話,但我從沒意志消沉、從沒放棄對美好生活的追求,一輩子信黨跟黨走的信念從沒動搖。別看我現在老了,心里明亮著呢!

大哥微笑著,灶塘火光映照在他耄耋之年的臉上,顯得容光煥發、目光堅定而自信!

【周宏禹,號蓑笠翁。瑤族,北海市作家協會會員。1960年生于廣西桂林市靈川縣。1978年入伍,在部隊服役三十年,上校軍銜。2008年轉業進入政府部門,2020年退休。先后在《廣西日報》《三月三》等報刊發表散文二十來篇。】

責任編輯? ?韋 露