莫扎特小提琴奏鳴曲中的晚期風格

——以k.526第二樂章為例

康 樂

一、莫扎特的生平概述

莫扎特于1756年生于巴伐利亞管轄的薩爾茨堡(位于今奧地利),1791年逝于維也納。他在短短的35年中創作的六百余部作品幾乎涉獵了所有的音樂風格。莫扎特的創作從器樂體裁中的精美的二重奏到輝煌宏大的交響曲,從聲樂體裁中的藝術歌曲到史詩般的歌劇均在音樂歷史上留下了濃墨重彩的一筆。雖然對于莫扎特而言,最重要的體裁當之無愧應當屬于歌劇。然而,他創作的小提琴奏鳴曲作為室內樂體裁,無遺也成為了一件精美絕倫的瑰寶,為世人研究莫扎特的音樂創作提供了寶貴的資料。在一次聚會上,海頓聽畢小莫扎特創作的獻給他的五部四重奏后,對其父親利奧波德·莫扎特說:“我以自己的榮譽擔保向您發誓,我認為您的兒子是我聽過的最偉大的作曲家。”[1]彼時的海頓已經成為了名震一方的大作曲家,他給予了年輕的莫扎特極高的贊揚與評價,足以體現出莫扎特身上已經逐漸凸顯出在于室內樂之上的創作天賦。

二、莫扎特小提琴奏鳴曲概述

根據MGG(新音樂與音樂家辭典)收錄,莫扎特一生中共創作了39首小提琴奏鳴曲。他的創作生涯可分為三個時期,分別為:早期(1763年-1765年),中期(1778年-1782年),晚期(1784年-1791年)。莫扎特早年間創作k6-k31這16部作品時,一直秉持著小提琴奏鳴曲這一體裁的傳統——即小提琴應當是作為鋼琴的伴奏而存在的。應該強調,小提琴與鋼琴奏鳴曲、鋼琴三重奏、鋼琴四重奏甚至鋼琴五重奏直到19世紀都被認為基本上屬于鋼琴音樂。[2]而中期的19首作品,則已體現出莫扎特有意識的去平衡鋼琴與小提琴這兩件樂器在旋律上的創作中心,從而使得這兩件樂器在兩個聲部之間達到和諧與統一。莫扎特晚期創作的小提琴奏鳴曲的創作思路又再一次發生了改變,似乎又回到了傳統——以鋼琴聲部作為主要聲部。其中作為中期的最后一首作品k.402的第二樂章則是以賦格段的形式寫成。雖然莫扎特并未能夠完成整個樂章,余下的部分是由他的好友—M.Stadler①補充完成,但也由此可體現出莫扎特已創造性在小提琴奏鳴曲體裁中使用賦格這一寫作手法。他所希望表達的高度和諧與統一可以通過這一方式得以體現。晚期作品有四首:k.454、k.481、k.526、k.547。這四首作品作為莫扎特最后創作的小提琴奏鳴曲,是作曲家將其一生在室內樂上創作的經驗都融入其中并完成的不可多得的佳作,它們一同再次詮釋了為兩件樂器寫作的標準。[3]其中本文論述晚期風格所涉及到的晚期作品K.526則是4首晚期作品中的第三首,寫于1787年。

三、關于風格和晚期風格的界定

風格一詞源于希臘文,最早被記載于柏拉圖的《文藝對話錄》中。古希臘時期,風格主要是指語言表達方式和文體格式。[4]在西方的音樂學研究中,關于“風格”一詞的定義及范疇曾引發了激烈的爭論。奧地利音樂學家圭多·阿德勒于1911年在《風格的概念》一書中提出音樂風格理論,并將風格研究納入音樂研究的范疇之中。[5]德國音樂學家達爾豪斯提出:我們在定義一種風格時,將它和其他風格進行比較,將其中所顯露的不同特點作為它的典型特征。英國音樂學家查爾斯·羅森在其著作《論古典風格》提出:“風格是運用語言的一種方式。‘風格’一詞意味著一種具有內在聚合性的表達方式,只有最好的藝術家才能成就。在單個藝術家的作品中,最代表他個人‘風格’的不是他通常的手法,而是他最偉大、最獨特的成就。”[6]即一個音樂品風格的體現,不僅可通過其旋律或結構的內在表現,依靠音樂本身的自律性得以表達;也可因作曲家獨特創作技巧與手法的運用通過其作品外在加以表現。

而晚期風格的首次提出則要追溯至阿多諾1937年發表的文章“貝多芬的晚期風格”(Sp?tstil Beethovens)。通過晚期貝多芬,阿多諾奠定了晚期風格的元理論性質以及后世研究導向。[7]阿多諾提出了一個全新的“晚期”概念。他的Sp?tstil(晚期風格)不是Alterestil(年齡風格)意義上的而特指一種獨特的風格范疇以及一種作曲家與作品的評價范疇。[8]即作曲家的晚期風格與“晚年風格”的概念不同,兩者不應被混淆。后者所涵蓋的意義更為廣泛,所有的作曲家在其逝世前所創作的作品都能被稱之為所帶有“晚年風格”的作品。

薩義德提出:“一些藝術家在他們生命臨近終結之時,他們的作品和思想獲得了一種新的風格,即我將稱之為的一種晚期風格。”[9]薩義德認為,“晚期”超越了可接受的“常規之物”的理念,表達了某種“失落的總體性”。[10]總體而言,薩義德與阿多諾對于晚期風格這一概念的觀點與理念相差無幾,不難看出薩義德正是植根于阿多諾所提出的種種思想理念,在此基礎之上進行了更為深入的研究。在探討晚期風格時應避免被時代風格的表象所掩蓋,其所包含的更深層次的內涵應當置身于歷史語境之中去進行探究。

而作為外在標準來看,作品的創作技法也應當成為某種風格的特點或標志之一。作品的精神內涵也必須被作曲家以一定的技法所創作,并且賦予其音樂本身。如貝多芬則在晚期作品中發展了奏鳴曲式與和聲。在貝多芬c小調第32首鋼琴奏鳴曲的第二樂章中,沿用了傳統的“裝飾性變奏”,其核心手法為減脂技巧,即將音符時值不斷減少,使得節奏逐漸加速,并隨之將全曲推向高潮。而貝多芬創造性的使用了這一技巧,這便是作為貝多芬晚期風格的一大特點。除此之外,相較其早期和中期的作品,貝多芬在晚期作品中更多的使用賦格段的創作技法,如第29首鋼琴奏鳴曲“楔錘鍵琴”第四樂章與最后一首四重奏作品op.133大賦格,并予以更為突出、與眾不同的特點。其“大賦格”所體現出來的怪誕甚至可被稱之為先鋒派的先驅。

四、莫扎特的晚年生活

“……今天回到家中,接到我最親愛的父親的噩耗。你可以想象我現在的心情。”[11]這封書信于1787年5月29日,由莫扎特寫給好友戈特弗里德·馮·雅坎男爵。而就在這前一天,莫扎特的父親與世長辭。父親的逝世對于莫扎特造成了沉痛的影響。莫扎特在此之后的很長一段時間都無法擺脫這一痛苦,在他寫給姐姐的信中,多次表達了他悲怮的心情。而同樣困擾著莫扎特的,似乎是因糟糕的財政狀況而導致債務纏身。莫扎特多次在寫給好友米卡埃爾·普赫貝格的書信中提起希望能向他借錢度過難關。導致這一情況的直接原因在于莫扎特的虛榮與對于名望的追求——即使已經需要靠著借錢維持日常開銷,還依舊要求穿著打扮和貴族一般錦羅玉衣,住宿條件要求氣派豪華,且雇傭貼身仆人以凸顯自己的尊貴。[12]甚至在信中也體現出他對于聲名狼藉的擔憂——“現值年關到來,必須付清藥房和醫生的錢,否則就要名譽掃地。”[13]除此之外,身患病癥的妻子康斯坦茨也給莫扎特帶來巨大的經濟壓力,莫扎特莫扎特不僅需要供給妻子的日常開銷,還需要出錢給妻子去巴登做療養。而康斯坦茨卻被指在去往巴登的途中和莫扎特的一名學生有染。

由此可見,莫扎特的晚年生活可以算作境遇悲慘,父親的離去,妻子的不貞,財政的窘迫無一不像一座座大山一樣壓在莫扎特的身上。而莫扎特卻又在這種壓力之下創作出諸如《魔笛》及最后三部交響曲這般的精品。

五、莫扎特作品中的晚期風格

毫無疑問,雖然莫扎特作品中所帶有的晚期風格特質不似貝多芬那般晦澀與艱難,又或是超凡脫俗。貝多芬的晚期作品中的困難不僅對于演奏而言,站在欣賞的角度亦是如此。相對而言,莫扎特的晚期風格所帶有的特點似乎更為平易近人,更能夠體現作為一個平凡人的思緒與境遇,相比之下,甚至鋼琴奏鳴曲K.545的副標題就寫明了“為初學者所作”。但其難易程度并不能遮掩作品中所帶有極具個人特色的晚期風格特點。莫扎特的晚期風格與他晚年的生活狀況是息息相關的。晚年的悲慘境遇造就了他獨特的晚期風格。其中對于瀕臨破裂的感情的包容,對于失去親人的痛苦等精神內涵并未被直接體現,而是交織在作品中,相互融合成為一個整體。在K.526第二樂章的主題旋律中,我們可從中感知到“節制”一詞更能夠概括莫扎特的晚年生活,他不再如以往一般于書信中表達個人的感受。在音樂表達中亦是如此。他的行為舉止變得煩躁激動,可他卻把內心的體驗深埋心底,[14]通過音樂來表達。而莫扎特的絕對音樂中是原理任何題材性概念的[15],他不需要任何其它的形式為其增添色彩。就以歌劇這般綜合性的音樂體裁為例,也是以音樂占據主導地位。K.526這部作品的旋律色彩與以往的小提琴作品大相徑庭。同為第二樂章柔板樂章所帶有的悲傷情緒是早期中期作品與無法與之相媲美的。而這種獨特的情緒表現正是通過全新的技巧與創作思路的轉變所凸顯出其特殊性。

從技術層面來看,莫扎特在于小提琴奏鳴曲創作中所體現出晚期風格的特點為曲式結構的使用與和聲的復雜化,以及對位技巧的運用。莫扎特還獨創性的將作品的高潮推后至結束部,甚至可以大膽的猜測,貝多芬正是因為受到了莫扎特的作品的啟發才有了后來的第五交響曲的結構布局思路。

六、k.526第二樂章作品分析及其特點

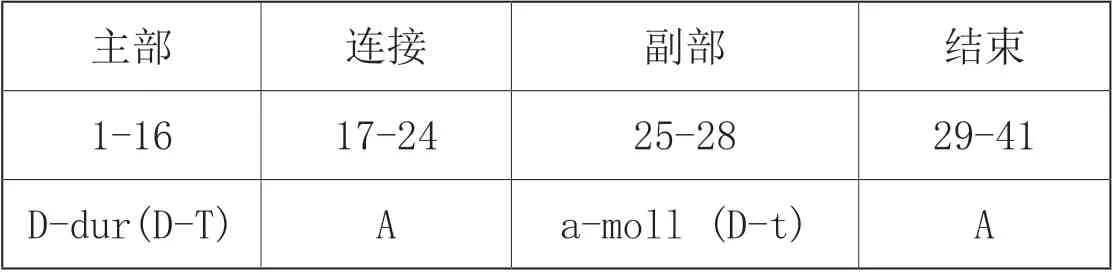

莫扎特晚期風格在結構上的最大特點,莫過于在第二樂章應用了奏鳴曲式這一大型結構。這雖不是莫扎特在39首小提琴奏鳴曲套曲中,首次將奏鳴曲式置于第二樂章的位置,但也足以體現莫扎特希望將更多的音樂內容、音樂的二元性通過這一形式得以表現。因此,在這一樂章為凸顯出二元性的戲劇化對比,使用了奏鳴曲式代替復三部曲式等結構。從結構上來看,莫扎特對于這一曲式結構的運用已十分成熟,篇幅的長短絲毫不影響他對于音樂素材的運用。如展開部雖只有15小節,但更為令人窒息的展開則是在呈示部中的結束部。

呈示部

展開部

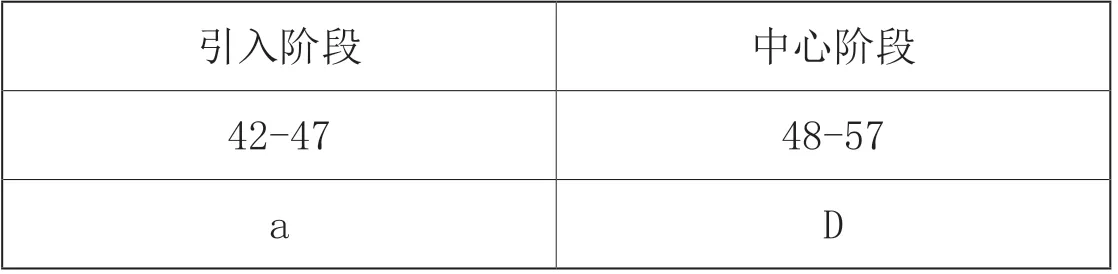

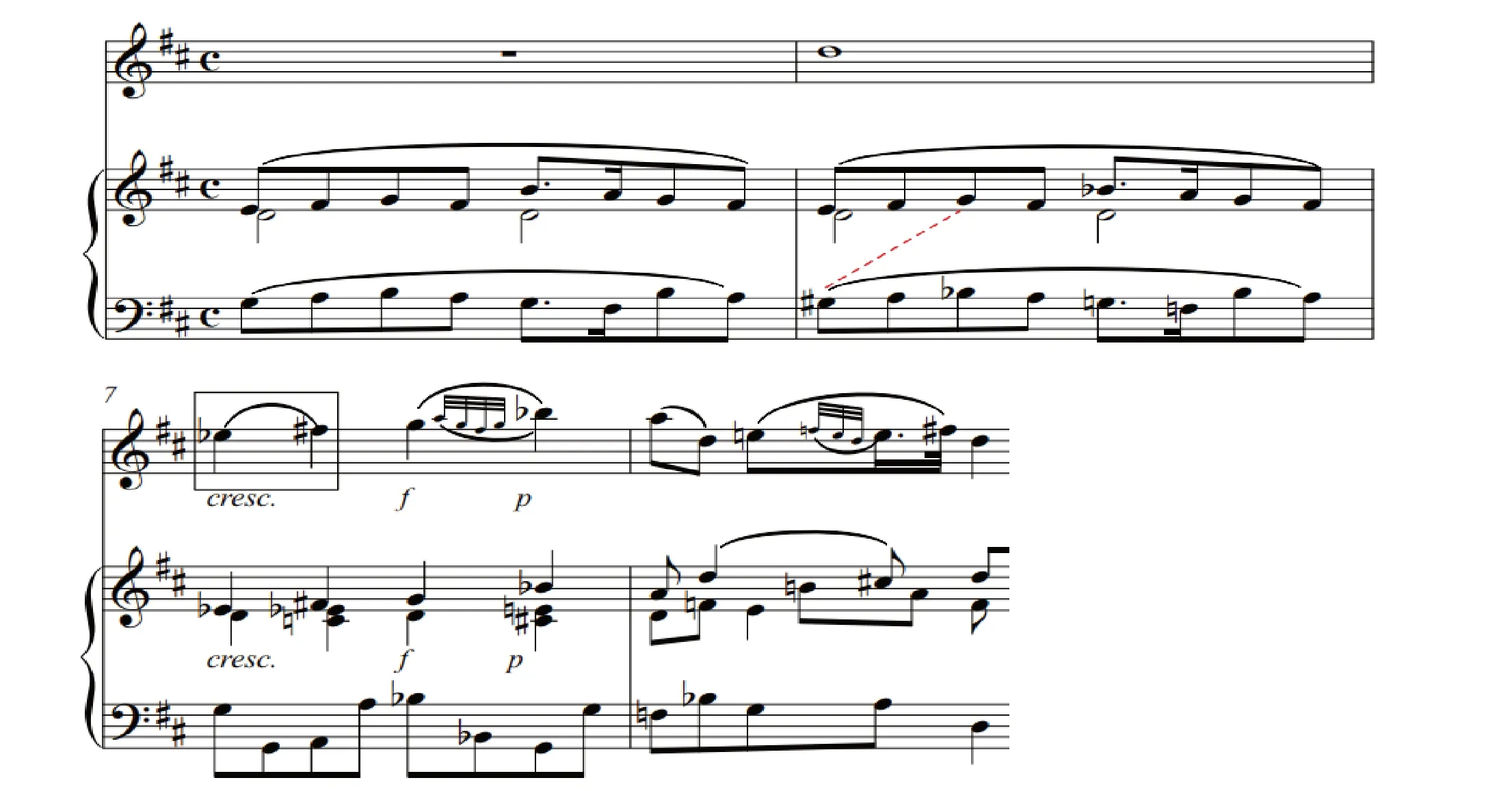

譜例(一)

這一首作品似乎是莫扎特重新開始思考在小提琴奏鳴曲這一體裁之上旋律創作的重心。主部主題中有兩段旋律。其一被置于小提琴聲部,見譜例(一)。這一旋律建立在G—A—F—E四音動機之上,第4小節中b動機則是將a整體上移高大二度,即A—B—G—#E。在9小節的呈示之后,這一主題動機在平行樂句之上,重新在鋼琴聲部得以表達。

另一主題并未直接表現,而是隱伏于鋼琴聲部的旋律之中,見譜例(一)中c旋律。這一主題旋律平穩、舒緩,以級進進行為主,帶有歌唱性的特點。除此之外,旋律由屬音A音開始,四度跳進至主音D音。而后級進上行至A音并下行回到下屬音G音。第三小節開始的隱伏旋律d則如小提琴聲部的動機一般,整體上移高大二度。這一圍繞著主—屬兩音建立的旋律已率先暗示作品主副部主題的調性的兩級對峙。鋼琴的左右手聲部以八度疊置,營造出一種空靈的音響效果。這一特征旋律也在全曲中多次出現。

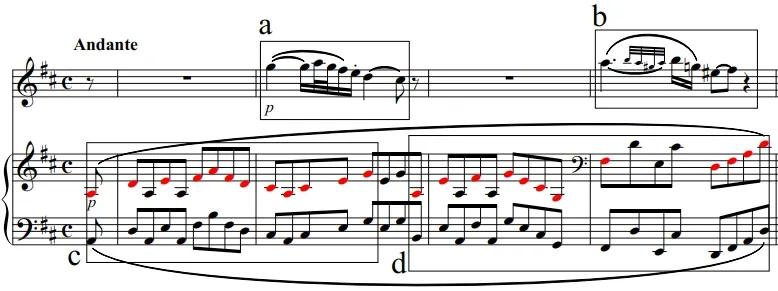

譜例(二)

和聲關系的復雜化也一并成為莫扎特晚期風格的一大特點。如譜例(二),在第6小節的鋼琴聲部中出現聲部對斜問題:鋼琴的低音聲部出現#G音,其本身與鋼琴的高音聲部中的G音出現對斜關系。但其目的在于構成低音聲部的半音進行,為了突出與前一小節形成的對比。第7小節中,這鋼琴高音聲部的旋律通過延長時值繼續發展并與之前的旋律凸顯其變化。而這3個位于下屬功能組的小節,給人以待解境遇決至主和弦的期待感。

第7小節中出現了一個在古典時期極為少見的bE—#F增二度音程,而莫扎特卻在這部作品中多次使用,其目的旨在對于構成減七和弦的同和弦轉換的妥協。這一特殊音程關系似乎也在表達著莫扎特對于其晚期悲慘的生活境遇的無奈,而不得已妥協于窘迫的現實。

譜例(三)

副部主題十分短小,僅有4個小節,但特點之鮮明表達出其重要性不亞于主部主題部分。相較于主部主題而言,這首作品的副部主題特點并不在于其旋律,而是在于節奏。其中鋼琴的旋律聲部的素材正是來源于主部,僅作了細微的變化:音符的時值縮減,旋律的進行加快,與小提琴聲部的長時值音型形成對比;鋼琴的左手聲部僅作為和聲支撐,并不參與至旋律的進行。第25小節中小提琴聲部出現切分節奏,在第26-27小節中由附點小切分發展成為大切分節奏。但其主部主題中的第5小節出現的附點切分節奏已然暗示了副部主題節奏型的出現。這種動力形態的轉變凸顯出了主副部主題的對比性關系,而又因主部主題的先現相互交織,體現出兩個主題并非毫無關系。同時這種發展手法也不似莫扎特在以往作品中常使用的以全新的主題旋律表明調性的變化。這種動力性發展恰恰能夠說明莫扎特對于生活現狀的不滿,力圖通過努力,不懈的奮斗而改變。

譜例(四)

本首作品的展開部并非如其它第一樂章中的展開部那般完整,僅有引入階段與中心階段兩個部分。其引入階段的素材源于主部主題,見譜例(四),通過轉調轉至a小調后模進發展。弱起小節的E音與42小節強拍的A音為屬—主確立調性。展開部并未建立在副部的調性之上,而是先轉調至屬小調,而后于中心階段轉調至b小調從而開始進行旋律的發展。在中心階段之中,鋼琴的低音聲部在通過半音模進的方式轉調發展,最后轉至關系大調D大調,迎來再現部的調性回歸。這個并不完整的展開部體現了莫扎特不再墨守陳規,改變了古典奏鳴曲式結構的寫作思路。

再現部

結 語

綜上所述,雖在研究莫扎特時,其晚期作品中的晚期風格問題經常被人們所忽視,但其重要程度不亞于被當成研究晚期風格問題標準的“貝多芬的晚期風格”。毫無疑問,莫扎特是天才。但對于他本人而言,天才一詞不是世人的稱贊,而是他自己通過不懈的努力而得以成就。莫扎特音樂中所帶有的追求自由與自我的精神內涵在其晚期的許多作品中都有所體現。在莫扎特的晚年,他不再向世人表達自己的內心世界、吐露內心的想法,而是將其全部寄托在音樂創作之中予以表達。在小提琴奏鳴曲這一體裁中所表露出的種種要素,正是莫扎特所希望的突破當下而成就更好的音樂與自我的體現。■

注釋:

① Stadler, Abbe Maximilian, 1748—1833,奧地利作曲家,音樂歷史學家和鍵盤演奏家。