梁河水庫泄洪洞模型試驗及設計優化

邱海娟

(甘肅省水利水電勘測設計研究院有限責任公司,甘肅 蘭州730000)

1 概況

梁河水庫位于莊浪縣北洛河支流南河上,是以農村人飲供水為主的水源工程,水庫總庫容165.4萬m3,屬Ⅳ等小(1)型工程。工程主要由均質土壩、泄洪建筑物、輸水管及上壩管理道路組成。最大壩高41.7 m。本樞紐工程防洪標準設計洪水頻率為30年一遇,洪峰流量為60.1 m3/s;校核洪水頻率為300年一遇,洪峰流量為146 m3/s;消能防沖建筑物洪水標準按20年一遇洪水設計,洪峰流量為48.2 m3/s。泄洪兼導流洞為本工程的主要泄洪建筑物。

2 泄洪洞水力設計

2.1 泄洪方式

由于本工程左岸邊坡較陡,且需布置上壩道路,在左岸布置開敞式溢洪道后形成高邊坡且投資大,因此本工程泄洪建筑物布置采用泄洪洞與溢洪道合二為一相結合,進水塔后共用同一隧洞的泄洪方式。設計塔式進水口單側豎井式溢洪道三面自由溢流實用堰長23.5 m,最大泄量為43.8 m3/s。泄洪洞進口為一有壓短洞,其后的洞身為無壓流,運行在校核洪水下為全開狀態,其他均為局部開啟,校核洪水位時泄洪洞最大泄量95.7 m3/s。在此重點論述泄洪洞及出口消力池的水力設計。

2.2 泄洪洞水力設計

泄洪兼導流洞布置在右壩肩山體內,為一無壓城門洞形隧洞,塔式進水口后接漸變段與洞身段相接,隧洞出口通過漸變段與消能段銜接。泄洪兼導流洞總長312.01 m,其中:塔式進水口后接漸變段與泄洪洞相接,漸變段長35 m,漸變段內設有長5 m的導流墩將水流平順的導入泄洪洞。為改善進水口水翅現象,在漸變段到隧洞彎道段前端的洞內設置壓水板,壓水板下緣位于隧洞直墻段與圓拱段交界處,漸變段壓水板縱坡與漸變段頂板平行,直道段壓頂板縱坡與洞底平行。隧洞洞身段長277.01 m,隧洞縱坡設計采用1/11.5,隧洞進口底板高程2160.00 m,隧洞出口底板高程2132.87 m。隧洞為無壓城門洞,洞寬3.6 m,洞高4.6 m。

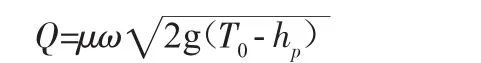

泄洪兼導流洞洞前流態判別及計算參照水力設計手冊(中國水利水電出版社)中關于隧洞水力計算相關公式,首先根據隧洞洞前水深進行流態判別,對于陡坡隧洞,可根據以下公式進行判別:

式中:H為以隧洞進口底板高程起算的洞前水深,a為洞高。

本工程洞高3.6 m,即當洞前水深H<4.32 m時隧洞為無壓流,無壓流按照堰流公式計算;洞前水深4.32<H<5.4 m時為半有壓流,當洞前水深H>5.4 m時隧洞為有壓流,半有壓流和有壓流均可采用以下公式計算其泄流能力:

式中:μ為流量系數,經計算為0.764;ω為隧洞出口斷面面積,m2;T0為上游水面與隧洞出口底板高程的差,m;hp為隧洞出口斷面水流的平均單位勢能,m。

根據以上公式計算,泄洪隧洞出口閘孔全開時,校核洪水位2184.4 m時,洞進口最大水頭24.4 m,最大泄流量為95.7 m3/s。

2.3 泄洪洞出口消能設計

由于泄洪洞單寬流量大,總能頭高,泄洪洞出口處表層為洪積塊石碎石土,厚約9 m。下伏巖性為白堊系砂巖、砂礫巖夾泥質砂巖,泥鈣質膠結,屬較軟巖,易沖刷,所以泄洪洞出口消能型式采用底流消能。

消力池采用等寬矩形斷面,底板高程2131.68 m,根據采用《溢洪道設計規范規范》中附錄A.6公式進行計算結果,池長45 m,池深3.0 m,池寬10 m,側墻高5.5 m。由于洞出口流速較大,水頭較高,池內設輔助消力墩兩排,第一排消力墩前緣距尾坎26.5 m,設2個消力墩,第二排消力墩前緣距尾坎12.5 m,設3個消力墩。

3 水工模型試驗

由于本工程泄洪洞坡度較陡,流速較大,設計對經驗公式計算參數難以準確計算,因此需要根據模型試驗進一步確定計算參數。水工模型試驗委托河海大學進行,模型按照重力相似準則設計、制作,根據試驗要求模型幾何比尺λL=40,壓強比尺λp=40,流速比尺λV=400.5=6.325,糙率比尺λn=401/6=1.849。通過試驗確定以下事項:①研究泄洪洞在各種工況和開度下的過流能力,率定流量系數;②研究泄洪洞在各種泄流工況下的消力池水流流態及流速分布,以確定合理的出口消能形式。

3.1 原設計方案試驗結論及存在問題

(1)泄洪洞泄流能力試驗

試驗首先根據原設計方案制作水工模型進行試驗,校核洪水位2184.4 m弧門全開時,下泄流量試驗率定結果為125 m3/s,率定流量系數為0.98,較理論計算結果大,表明設計的泄洪洞的斷面能滿足300年一遇的校核洪水泄流。

(2)泄洪洞出口消力池試驗

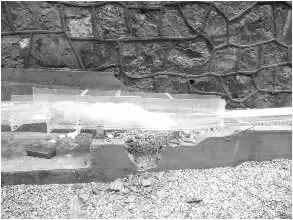

試驗對原方案校核洪水情況下游消能情況進行測試,泄洪洞進口段水流流態極為復雜。隨著流量增大,洞內水流呈低壓-明滿流狀態,因進口前段水流攜帶大量氣體進入泄洪洞,泄洪洞全程水流流態并不穩定。此種工況下,過堰下跌水流不能在消能井內消散大部分能量,出泄洪洞水流流速較大,直接沖擊消力池內消力墩,形成強烈水濺現象,推測是躍后水深不足以形成水躍引起,說明消力池內輔助消能工設置不甚合理。消力池內水流流態見圖1。

圖1 原設計方案消力池水流流態

3.2 模型試驗對消力池設計結構優化

(1)消力池初步優化方案

為改善泄洪洞后消力池消能效果,調整消力池40.00 m池長為45.00 m,并加高消力池邊墻(最終消力池邊墻高度可參考試驗中量測的最高水位確定),暫時取消消力池內輔助消能工(雙排消力墩)。需說明的是,為和原設計方案試驗成果進行比較,本次試驗同樣根據校核洪水位下運行工況的水流流態判斷修改方案合理性。

此初步優化方案在校核水洪位工況下,水流消力池內形成遠驅水躍,躍首位于消力池中部,說明需要對消力池設計進行進一步優化。初步優化后的消力池內水流流態見圖2。

圖2 初步優化后消力池水流流態

(2)消力池進一步優化方案

針對校核洪水位下消力池內水流流態存在躍首位于消力池中部的現象,分別進行如下三種消力池優化比選方案:

1)在消力池內增設如原設計方案設計的消力墩,前排(順水流方向)設置兩個消力墩,后排設置三個消力墩,前墩前緣距尾坎25.5 m,后墩前緣距尾坎11.5 m,同時,根據池內水深將消力池側墻由設計的5.5 m調整為8 m。2)在消力池比選方案1基礎上兩排消力墩前移4.00 m,即前墩前緣距尾坎29.5 m,后墩前緣距尾坎15.5 m。3)在消力池比選方案2基礎上兩排消力墩前移2.00 m,即前墩前緣距尾坎31.5 m,后墩前緣距尾坎17.5 m。根據校核洪水位下泄洪洞與溢流堰聯合運行時消力池內水流流態分析判斷消力池優化比選方案的合理性。

根據消力池比選方案模型試驗中消力池內水流流態,增設消力墩后,消力池內可以形成強迫水躍,隨著消力墩整體前移,水躍躍首亦逐漸前移,消力池比選方案3中,水躍躍首已接近消力池斜坡段末端,亦表明此工況下消力池內水躍已接近臨界折坡水躍狀態。

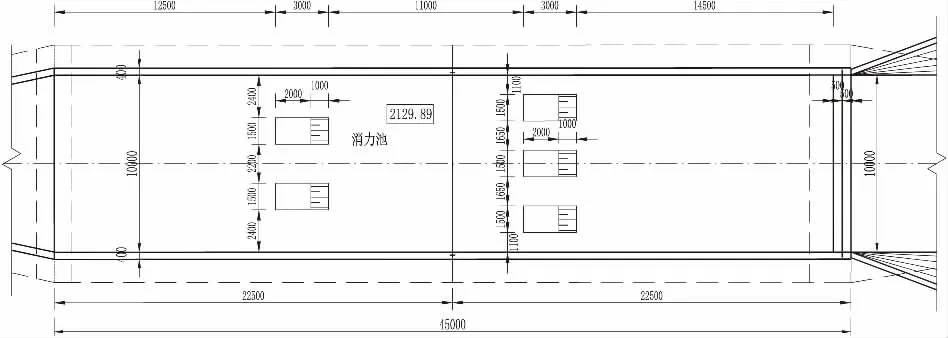

根據試驗成果,可以說明消力池比選方案3中確定的消力池體型為比選方案中較優體型,水流出泄洪洞后在消力池內形成完整水躍,水躍在消力池前段區域內發生,出消力池尾坎水流進入下游明渠有一定跌落,水流經明渠段后進入下游河道。相應的消力池水流流態見圖3,消力池設計圖見圖4。

圖3 進一步優化后消力池水流流態

圖4 進一步優化后消力池設計圖

4 結語

本次泄洪洞設計為驗證泄洪洞的泄流能力,通過水工模型試驗發現隧洞泄洪能力較理論計算具有一定的超泄能力,為工程建成后的運行管理提供了依據。

根據試驗結果,對泄洪洞出口消力池的長度、側墻高度及池內輔助消能工的布置進行了調整,達到工程經濟可靠的目的。