陜西三門峽庫區(qū)智慧水務(wù)系統(tǒng)建設(shè)構(gòu)想與經(jīng)濟(jì)效益分析

費(fèi) 琳

(陜西省江河水庫工作中心,陜西 西安710000)

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,越來越多的超大城市群的建立,庫區(qū)兩岸人口劇增,如何滿足眾多人口所需的飲用水、污水處理、水資源調(diào)度等方面的問題,作為基礎(chǔ)性自然資源和戰(zhàn)略性的經(jīng)濟(jì)資源,成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要制約因素,建設(shè)陜西三門峽庫區(qū)智慧水務(wù)系統(tǒng)勢在必行。

1 陜西三門峽庫區(qū)水務(wù)信息建設(shè)的特征和問題

1.1 行業(yè)智慧水務(wù)的現(xiàn)狀

水務(wù)是水資源調(diào)配和環(huán)境優(yōu)化管理方面的一個重要概念,主要針對的是利用人工進(jìn)行管理與日常生活用水和工業(yè)、農(nóng)業(yè)用水密切相關(guān)的事物,水務(wù)行業(yè)是以原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等形成的產(chǎn)業(yè)鏈。目前存在弊端是取水工程不管供水,供水的不管排水,排水的不管污水處理,污水處理的不管中水,工作無交叉,沒有統(tǒng)一的資源調(diào)配。這種分散的水務(wù)管理方式造成水資源浪費(fèi),環(huán)境污染嚴(yán)重,責(zé)任不清等問題。德國、日本等發(fā)達(dá)國家早就建立了一體化的水務(wù)信息化管理系統(tǒng),在國內(nèi),上海、深圳等經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較快的城市也已經(jīng)建立起了類似的系統(tǒng)[1]。

隨著網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的發(fā)展,大數(shù)據(jù)云計算的發(fā)展,以物聯(lián)網(wǎng)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和數(shù)據(jù)庫技術(shù)為代表的計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)的迅速發(fā)展推動了各行各業(yè)的信息化進(jìn)程,越來越多的行業(yè)化信息管理系統(tǒng)層出不窮。水利信息化是利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和大數(shù)據(jù)以及云計算對水利信息進(jìn)行采集、處理、存儲與共享,以達(dá)到提升水利工作效率和解決實際問題[2]。

1.2 陜西三門峽庫區(qū)智慧水務(wù)存在的特征

在分析國內(nèi)外智慧水利建設(shè)現(xiàn)狀和趨勢的基礎(chǔ)上,陜西三門峽庫區(qū)智慧水務(wù)的業(yè)務(wù)邏輯涉及給水工程、排水工程等領(lǐng)域,系統(tǒng)建成后,實現(xiàn)水務(wù)信息的管理、可視化查詢、數(shù)據(jù)計算、提供水務(wù)信息的存儲、分析功能,并能夠根據(jù)程序進(jìn)行水務(wù)信息的決策參考,改變水務(wù)信息的傳統(tǒng)工作流程,整合給水工程、排水工程、建筑給排水工程等水務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)邏輯,使得水務(wù)系統(tǒng)能夠節(jié)省投資,提高傳統(tǒng)工作效率,從而達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益的提升。

1.3 陜西三門峽庫區(qū)智慧水務(wù)存在的問題

1.3.1 業(yè)務(wù)邏輯分散,沒有整合

水務(wù)管理既負(fù)責(zé)對庫區(qū)各項水務(wù)管理事務(wù)的處理工作,如水資源調(diào)配和城市給排水管網(wǎng)布置與檢測,又要從事如水費(fèi)計算、申報管理等方面的工作,同時需要負(fù)責(zé)大量水務(wù)信息的提取、整理和應(yīng)用,工作量大且繁瑣,但缺乏有效的資源整合,各個系統(tǒng)各自為政,管理者很難看到一個整體的圖景。

1.3.2 物聯(lián)網(wǎng)感應(yīng)欠缺

由于陜西三門峽庫區(qū)內(nèi)各個區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)條件的差異,加之各個區(qū)域的水務(wù)管理復(fù)雜程度不同,導(dǎo)致前端物聯(lián)網(wǎng)感應(yīng)設(shè)備數(shù)據(jù)差別很大,且監(jiān)測、傳輸、控制手段還較為落后,監(jiān)測種類、數(shù)量不全,前端感應(yīng)設(shè)施差距還很大。

1.3.3 數(shù)據(jù)分散、無復(fù)雜的數(shù)據(jù)支撐和專業(yè)化水準(zhǔn)支撐

目前陜西三門峽庫區(qū)的水務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)狀,除了水文監(jiān)測等數(shù)據(jù)匯總整合之外,其他水利數(shù)據(jù)資源均分散存儲在各個部門,數(shù)據(jù)獨(dú)立存儲,沒有共享和互通機(jī)制,導(dǎo)致數(shù)據(jù)資源無法有效共享,不利于區(qū)域業(yè)務(wù)協(xié)同,給水、排水、城市水務(wù)等管理完全松散,數(shù)據(jù)丟失嚴(yán)重,很多信息還保留原始的紙質(zhì)記錄方式,大部分還未信息化。

1.3.4 業(yè)務(wù)邏輯支撐不足

缺乏對水務(wù)數(shù)據(jù)可用信息的深度挖掘,對于取水工程、給水工程、排水工程沒有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)共享,應(yīng)用協(xié)同困難,加之信息化業(yè)務(wù)對統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程的梳理不夠細(xì)致,導(dǎo)致水務(wù)系統(tǒng)對水務(wù)管理決定的支撐力度不足。

1.4 陜西三門峽庫區(qū)智慧水務(wù)系統(tǒng)建設(shè)構(gòu)想

1.4.1 物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集

完善數(shù)據(jù)采集統(tǒng)一指標(biāo),統(tǒng)一數(shù)據(jù)類型,采集要求和設(shè)備統(tǒng)一規(guī)劃。

1.4.2 網(wǎng)絡(luò)傳輸

改善通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋面和帶寬,各單位之間的數(shù)據(jù)庫之間做到互通。

1.4.3 基礎(chǔ)設(shè)施

根據(jù)各單位工作需要建設(shè)通訊干網(wǎng)機(jī)房,省級、廳局級水務(wù)管理單位政務(wù)系統(tǒng)全面完善,并且各單位與下屬水務(wù)單位核心計算資源應(yīng)升級為按照云平臺模式架構(gòu),提高大數(shù)據(jù)運(yùn)算能力,增大存儲空間。

1.4.4 數(shù)據(jù)資源和業(yè)務(wù)邏輯

目前在水資源監(jiān)測,水資源信息管理,防汛抗旱指揮,城市給排水管網(wǎng)監(jiān)測,江河取水工程等業(yè)務(wù)邏輯需要在信息系統(tǒng)中進(jìn)行建設(shè),主要完善不同的業(yè)務(wù)邏輯之間的交互,這些需要業(yè)務(wù)人員和信息技術(shù)人員溝通完成信息系統(tǒng)的程序建設(shè)。

2 陜西三門峽庫區(qū)智慧水務(wù)建設(shè)系統(tǒng)架構(gòu)

2.1 陜西三門峽庫區(qū)智慧水務(wù)總體架構(gòu)

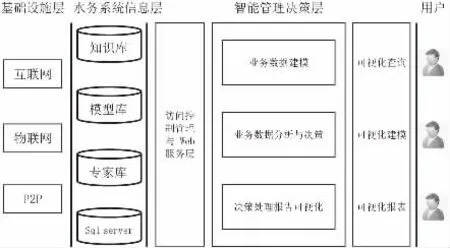

陜西三門峽庫區(qū)智慧水務(wù)系統(tǒng)平臺的系統(tǒng)架構(gòu)見圖1。

圖1 陜西三門峽庫區(qū)智慧水務(wù)系統(tǒng)平臺系統(tǒng)架構(gòu)圖

2.1.1 基礎(chǔ)設(shè)施層

基礎(chǔ)設(shè)施是智慧水務(wù)系統(tǒng)建設(shè)的基礎(chǔ)保證。主要利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),包括天、地、空一體化協(xié)同的遠(yuǎn)程傳感器采集系統(tǒng)以及無線、有線網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)。

信息的采集主要包括三門峽庫區(qū)陜西段的水位、水資源、取水工程水質(zhì)、降雨強(qiáng)度、徑流系數(shù)、排水水質(zhì)、排水管網(wǎng)。數(shù)據(jù)類型包括數(shù)據(jù)、視頻、文字、遙感影像、輿情等。

基礎(chǔ)設(shè)施層的數(shù)據(jù)資源子層將采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的組織和編碼。數(shù)據(jù)資源包括水利對象數(shù)據(jù)模型、監(jiān)測地點(diǎn)、地理空間、對象關(guān)系等進(jìn)行模型化存儲[3]。

2.1.2 水務(wù)系統(tǒng)信息層

水務(wù)系統(tǒng)信息層基于基礎(chǔ)設(shè)施層存儲的數(shù)據(jù),基于水利對象模型,對水利基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源進(jìn)行有效組織和編碼。水務(wù)系統(tǒng)信息層利用水力學(xué)知識將水利數(shù)據(jù)編碼成為統(tǒng)一的數(shù)據(jù)資源,形成水利對象數(shù)據(jù)模型,以及基礎(chǔ)、監(jiān)測、地理空間、對象關(guān)系、計算公式、決策計算模型等。

水務(wù)系統(tǒng)信息層還包括大數(shù)據(jù)存儲平臺,云計算支撐平臺,滿足基于大數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù),為宏觀調(diào)控決策提供參考。

2.1.3 智能管理決策層

智能管理決策層主要依賴于基礎(chǔ)設(shè)施層和水務(wù)系統(tǒng)信息層的數(shù)據(jù),經(jīng)過云計算存儲,大數(shù)據(jù)計算,得出結(jié)論。這里主要使用的是機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān)算法,為決策提供依據(jù)。

2.2 陜西三門峽庫區(qū)智慧水務(wù)應(yīng)用場景

本文以“水庫信息數(shù)據(jù)”為例,就包含水庫一般信息、水庫水文特征數(shù)據(jù)、洪水計算成果、入庫河流數(shù)據(jù)、出庫河流數(shù)據(jù)、水庫特征數(shù)據(jù)、水庫水位面積、庫容、泄量關(guān)系、水庫主要效益指標(biāo)、淹沒損失及工程永久占地、大壩數(shù)據(jù)、泄水建筑物、單孔水位泄量、水庫防洪調(diào)度、水庫運(yùn)行歷史記錄、水庫出險年度記錄、水庫汛期運(yùn)用主要特征、水庫下游情況在內(nèi)的龐大的數(shù)據(jù)采集量,為后續(xù)推動水利數(shù)據(jù)進(jìn)行大數(shù)據(jù)建模分析、可視化、應(yīng)用積蓄了力量[4]。

平臺實現(xiàn)了對三門峽庫區(qū)陜西段分布的水利數(shù)據(jù)到水利數(shù)據(jù)中心的實時匯集、海量水利數(shù)據(jù)的集中存儲、結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理,以及數(shù)據(jù)分析和挖掘、山洪預(yù)警、洪水預(yù)警、河流湖泊治理決策、水資源智能優(yōu)化調(diào)度等功能,充分展現(xiàn)大數(shù)據(jù)在水利治理領(lǐng)域預(yù)測、預(yù)警、決策、智能的超強(qiáng)能力[5]。

3 陜西三門峽庫區(qū)智慧水務(wù)建設(shè)經(jīng)濟(jì)效益分析

作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大基礎(chǔ)設(shè)施,水利作為具有公益性價值的同時,其經(jīng)濟(jì)效益的改善對于社會經(jīng)濟(jì)的影響不言而喻。水利信息化的主要經(jīng)濟(jì)效益不在于其工程措施,而在于其非工程措施。其經(jīng)濟(jì)效益主要集中在防洪減災(zāi)、環(huán)境保護(hù)、水資源節(jié)約等方面。水利信息化的建設(shè)能有效改善水利資源的調(diào)配,及時防治災(zāi)害發(fā)生,同時也發(fā)揮防洪工程和抗旱工程的作用,為社會帶來巨大的經(jīng)濟(jì)節(jié)約的情況下帶來潛在的經(jīng)濟(jì)效益。

3.1 提高信息的實時性,提高快速反應(yīng)能力帶來的經(jīng)濟(jì)效益

由于各種水利信息以及災(zāi)害信息的隨機(jī)性較強(qiáng),其時間、空間、強(qiáng)度往往難以預(yù)測,因此建立陜西三門峽庫區(qū)的智慧水務(wù)系統(tǒng),可以及時、準(zhǔn)確掌握各種水利信息的變化,并結(jié)合地理和社會經(jīng)濟(jì)分布狀況,及時會商分析,科學(xué)決策,提前做好水利資源調(diào)度預(yù)備工作,及時發(fā)布預(yù)警通報,提前啟動應(yīng)急預(yù)案。對保護(hù)環(huán)境,保護(hù)人民生命財產(chǎn)具有非常重要的作用[6]。

經(jīng)過相關(guān)文獻(xiàn)的分析可得,非工程措施的運(yùn)用降低的損失占總減少損失的10%~20%。由于我國智慧水務(wù)還在起步階段,這個經(jīng)濟(jì)效益遠(yuǎn)超20%。

3.2 提供決策分析輔助,提高決策能力帶來的經(jīng)濟(jì)效益

通過信息化建設(shè),合理調(diào)整陜西三門峽庫區(qū)水務(wù)系統(tǒng)管網(wǎng)布置科學(xué)性,合理調(diào)整給水工程水利資源調(diào)度,及時調(diào)整供水管網(wǎng)壓力,加強(qiáng)用水管理,改善供水的可靠性。不僅在水資源利用,也在保護(hù)環(huán)境、改善城市環(huán)境、改善庫區(qū)兩岸人民生存環(huán)境方面帶來了很大的經(jīng)濟(jì)效益,為努力提高經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好,加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,加大水務(wù)系統(tǒng)建設(shè)投資力度,為陜西三門峽庫區(qū)發(fā)展帶來更大經(jīng)濟(jì)效益。