面波法在蘭溪古城墻工程勘察中的應用

張瑜鵬,榮 鑫,葛龍進,李俊杰

(浙江省水利水電勘測設計院,浙江 杭州310002)

1 引言

蘭溪市西門古城墻始建時間無考,為浙江省第七批省級文物保護單位,公布時代為“宋至清”,時代研究信息為“明”。由于西門古城墻西臨蘭江,自古兼具防洪功能,根據史料記載,城墻屢壞于水,歷有修整。該段城墻經歷了幾百年的風雨洪澇洗禮,曾多次破壞與修復,墻身存在多處滲漏通道,滲流安全存在重大隱患,墻面條石風化較為嚴重,墻體穩定亦存在安全隱患,亟需保護,因此城市防洪標準的要求,需對其啟動城墻保護加固工程。對西門古城墻進行保護加固,就必須對城墻進行必要的工程勘察工作,查明其內部地層特性及墻內土體密實情況等,為加固方案的設計提供可靠的依據。由于古城墻的特殊性、重要性和周圍場地環境條件的制約性,傳統的勘察方法如鉆探、坑探等都為有損探測,不適宜大范圍的使用,會導致其未護先損、隱患點多等局面[4-5]。因此整個工程勘察過程中應盡可能以采用無損的勘察方法為主,結合傳統勘察方法,盡量減少對古城墻的影響。

面波勘探法利用面波的頻散特性和傳波速度與巖土物理力學性質的相關性進行探測,具有精度高、易激發、速度快、受場地限制小等特點,對探測目標不會造成損傷,在古城墻這類建筑物的工程勘察中具有非常好的探測優勢。

本文主要結合該工程實例,介紹面波勘探法在古城墻工程勘察中測線布置、數據采集等方面的經驗,結合傳統鉆探法成果,以提高整體勘察成果準確性,有效判辨城墻地層工程特性及土體密實情況,說明面波法技術在古城墻工程勘察中的適用性和有效性。

2 面波工作原理

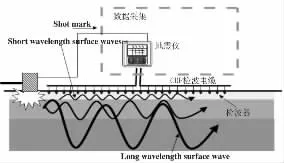

面波技術是基于瑞雷波運動學與動力學特征,利用其頻散特性和傳波速度與巖土物理力學性質的相關性進行土層劃分、研究巖土工程性質的一種物理勘探方法,可以解決諸多的巖土工程問題[1-3]。面波測試原理見圖1,面波在地基表面傳播具有一個重要特征就是它的頻散特性,面波傳播速度主要與介質的密度或者介質的松散度、緊密度相關,面波傳播會發生頻散,即在非均勻介質中,不同頻率的瑞雷波其傳播速度是不同的。在多層介質中,因巖土層密實度差異較大,面波具有明顯的頻散特性,利用這一特性可以研究介質的物性變化,對沉積地層進行物性分層,具有較好的分辨率。

圖1 瑞雷面波測試原理及解釋示意圖

3 測線布置及結果分析

3.1 測線布置

在本次蘭溪市西門古城墻的勘察過程中,面波勘探法操作嚴格遵循《水利水電工程物探規程》(SL 326-2005)和《城市工程地球物理探測規范》(GJJ 7-2007)內的技術要求實施,沿城墻頂縱軸線方向布置4條面波測線,共計66個測點,測線距離垛墻內側約1.0 m~2.0 m。考慮到面波法勘探作為一種間接性的勘探手段,不能直觀揭露場地地層,存在解譯誤差的情況,面波測線的布置與鉆探軸線基本一致,以確保有鉆探成果與面波測試數據進行對比,按照波速與土(巖)層的對比結果,以測線為單位,解譯剖面上的地層狀況。

3.2 數據采集與處理

面波測試工作數據采集儀器為湖南岳陽奧成科技有限公司研制的PSW-I型智能面波儀,現場采用天然源+錘擊震源單邊激發,2.8 Hz檢波器,24道采集,采樣率1.28 ms,全頻接收,道間距2.0 m,每41.9 s存一個文件記錄,監測時長不限,根據現場收斂情況確定,一般時長20 min~40 min。

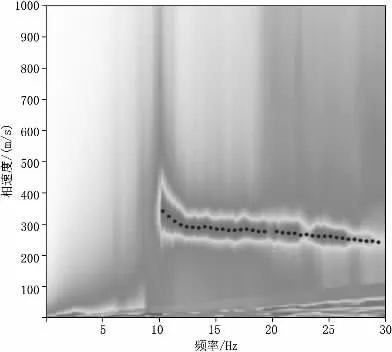

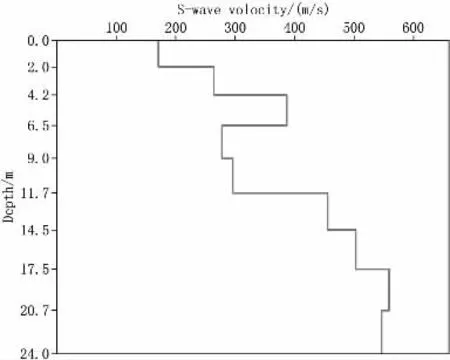

根據對天然源面波原始記錄進行組合、建立觀測系統,通過空間互相關運算,生成頻率-相速度域的頻率譜圖像;在F-V域對頻譜數據進行譜分析,再沿頻譜峰值(面波三能量極大值)搜索面波頻率相速度,得到相應點的頻散曲線(見圖2)。通過對整條測線的頻散曲線進行擬合,并且基于非線性最小二乘法進行反演后繪制分層面波速度曲線(見圖3)。上述數據處理以SW2-SW2’測線14號測點為例。

圖2 頻散曲線

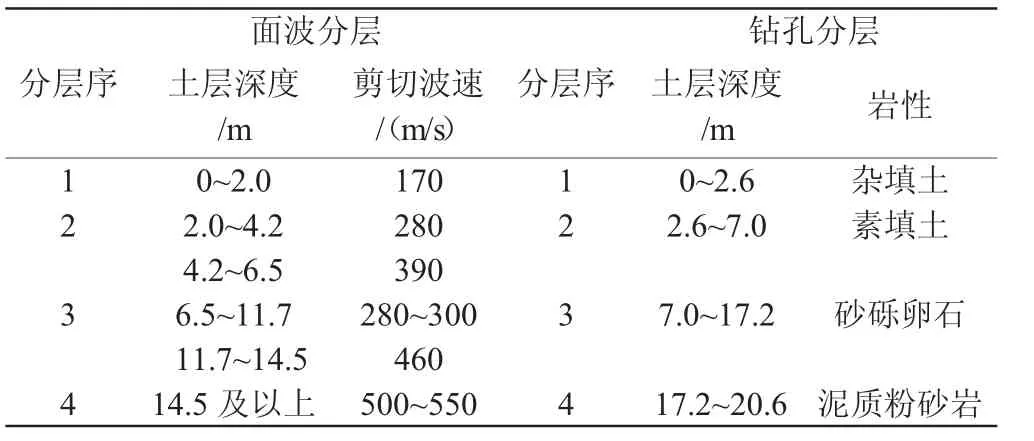

將面波反演分層與附近鉆孔分層對比,具體分層見表1,可以看出,兩者結果基本一致,且面波反演分層比鉆孔分層更加精細,說明了天然源面波法聯合傳統鉆探法的有效性。

表1 面波反演分層與鉆孔分層對比表

3.3 面波測試結果解釋

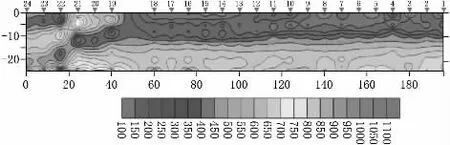

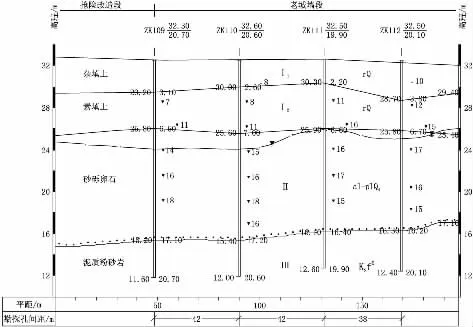

由于蘭溪市西門古城墻建成以來歷史悠久,部分城墻段存在出險后墻體改造的情況,有新老城墻之分。本次工作所布置的4條面波測線中,SW2-SW2’測線同時跨越了搶險改造段與老城墻,現以該測線剖面為例,對其面波測試結果進行解析,繪制面波影像彩色剖面圖(見圖4)。

圖4 SW2-SW2’面波測試剖面圖(圖中平距0 m~48 m為搶險改造段,平距48 m~196 m為老城墻段)

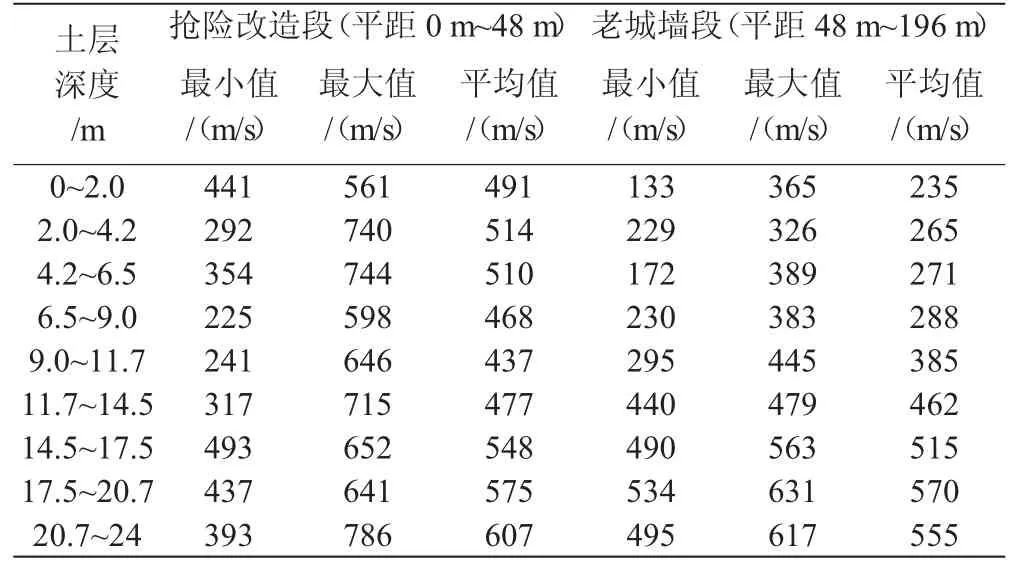

全段剖面不同地層深度范圍內的土(巖)層剪切波速統計值見表2。

表2 SW2-SW2’剖面不同深度范圍內剪切波速統計表

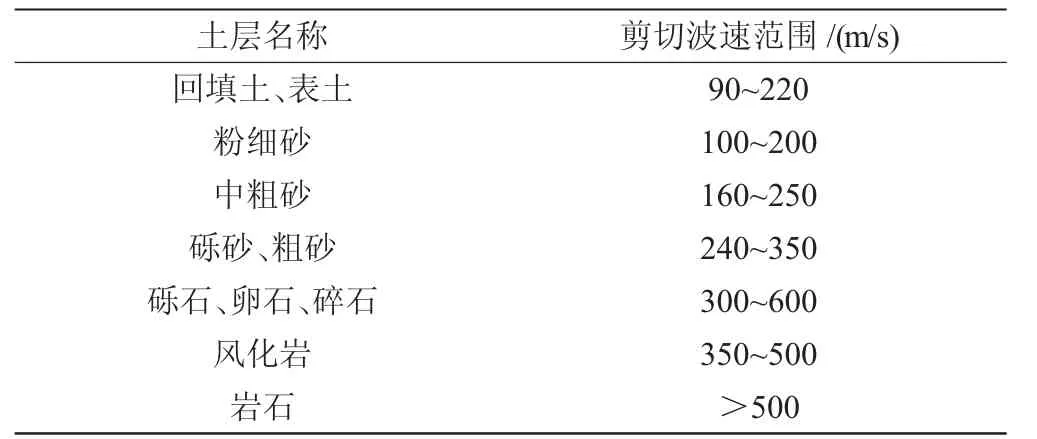

相關的巖土剪切波速工程經驗參數見表3。

表3 不同土層剪切波速范圍

根據面波影像彩色剖面圖及土層剪切波速統計成果,該段城墻平距0 m~48 m段淺部地層總體波速較高,可能為混凝土擋墻或地基處理反映,剪切波速值為225 m/s~715 m/s,平均波速值為437 m/s~510 m/s,其結果符合瑞雷波波速與土體密實度具有較好相關性的結論,即波速越高,介質層的密實度越高,說明經過工程處理后,土體的剪切波速明顯增大,密實度有了明顯提高,處理效果明顯,其與該段于數年前經歷過工程搶險改造的事實情況相符;其余段為老城墻,城墻部位填土剪切波速值為200 m/s~350 m/s,稍密為主,局部中密;下部地基土層剪切波速值230 m/s~480 m/s,中密,由上往下密實度越來越好。

結合土(巖)層波速分布關系,在完成鉆孔揭露地層狀況的基礎上,繪制出該段工程地質剖面圖(見圖5)。

圖5 SW2-SW2’鉆探結合面波測試繪制的工程地質剖面圖

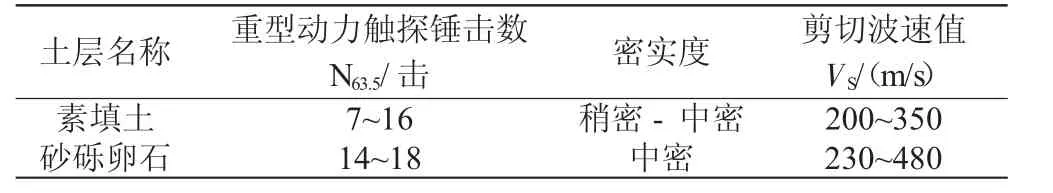

3.4 重型動力觸探成果對比

根據現場場地環境條件和面波測試初步判讀結果,另考慮到古城墻文物的保護特性,對城墻墻體及墻基土層布置一定量的重型動力觸探試驗,以結合面波測試結果進行更精確、更全面的分析。每個勘探孔在素填土層根據土層厚度布置了兩次重型動力觸探試驗,砂礫卵石層每次動力觸探試驗深度間隔約2.5 m~3.5 m。根據國家標準《巖土工程勘察規范》(GB 50021-2001)中重型動力觸探試驗經驗,確定土層密實度按重型動力觸探試驗錘擊數分類,由此根據各土層的重型動力觸探錘擊數判定其密實度,具體見表4。

表4 各土層N63.5及密實度

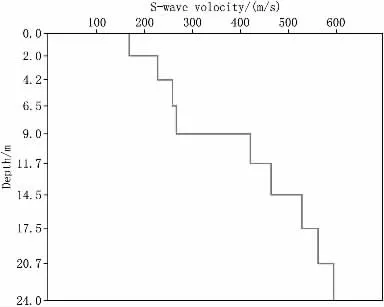

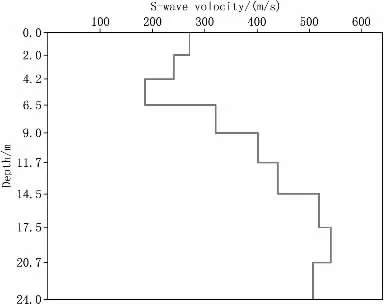

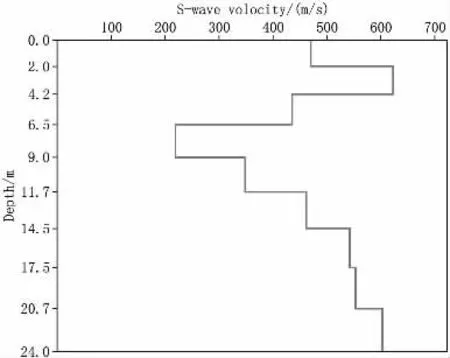

各勘探孔附近對應的面波測點波速分層成果圖分別見圖6~圖9。

圖6 測點SW2-5波速分層成果圖(鉆孔ZK112)

圖7 測點SW2-9波速分層成果圖(鉆孔ZK111)

圖8 測點SW2-14波速分層成果圖(鉆孔ZK110)

圖9 測點SW2-19波速分層成果圖(鉆孔ZK109)

通過對重型動力觸探數據與天然源面波測試成果進行對比分析,二者結果基本吻合,說明面波測試成果的有效性,其結果基本反映了全段城墻內部土體的密實性現狀。

4 結論

結合天然源面波測試在蘭溪市西門古城墻的應用實例分析,可以得出以下結論:

1)面波測試作為一種無損探測手段,具有操作工作面小、測試位置較靈活、試驗過程簡便、試驗速度快及結果直觀等特點,適用于古城墻地層的劃分與土體密實性的探測,有利于為文物加固方案提供更為可靠的參考。

2)在鉆探法直接揭露地層的佐證下,不同地層的波速差異為面波測試提供了探測依據。

3)結合重型動力觸探資料驗證,為面波測試數據解釋分析提供了支持,進一步提高勘察成果的準確性。