新疆城市化對降雨、徑流的影響分析

張亞剛

(和田地區水利局,新疆 和田848000)

0 引言

全球氣候的變化使得新疆地區降雨量也呈現出相應的變化,隨著我國社會生產建設速度加快,生態環境也隨之產生變化。城市化進程加速和降雨量的改變對新疆地區的水資源產生了巨大的影響,尤其對河流內的徑流量影響最大。新疆阿勒泰地區處于內陸,地形較為復雜,是水資源嚴重缺乏的地方。探討河道徑流及降雨的影響,對該地區的水資源研究具有重要意義[1]。

1 研究區概況

阿勒泰市位于亞洲大陸腹地,據史料記載,秦朝時候,就已經有部落生活在阿勒泰地區,阿勒泰市總面積達10800 km2,現住居民都是從河西走廊遷來的。阿勒泰山脈在北部形成了自然的北方地理屏障,曾格盆地接鄰南部邊緣,因此,阿勒泰市形成了較為特別的天氣條件,南方與北方的氣候差異巨大。阿勒泰地區擁有三大水系通過境內,水資源儲量非常豐富,在新疆排名第2,但可利用水較少。

2 研究方法

2.1 不均勻系數

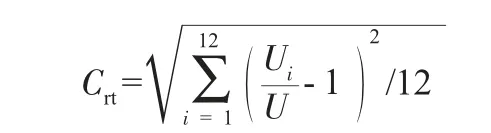

年內降雨不均勻系數Cut,計算公式為[2]:

式中:Crt為降雨量的年內不均勻系數;Ui為各個月份的平均降雨量;U為年內月均降雨量;Cut數值越大,下一年的月降水量差異越大,年內分布不均。徑流的年平均分布也用這個系數來衡量。

2.2 完全調節系數

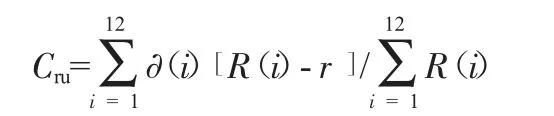

降雨量調節系數Cru計算公式如下[3]:

2.3 集中度和集中期

使用年降水量分布矢量法決定了降水集中度和集中期。降雨集中度是指以矢量形式累積的每個月的流出量,各成分的合計占年流出量的比例[4]。意義是反映年流出量。降雨集中期是指流出矢量合成后的方向,各個月反映了年間流出集中度的中心出現的月份,用12個月降雨量的比的sin值來表示。集中度是將各個月的降雨量和徑流量作為矢量數據,月平均降雨量和平均徑流量的大小是矢量的長度,當前月份為矢量的方向。1月~2月的方向從0~360°[5]:

復合矢量的方向指示最大月徑流發生的月份,即集中期,集中度反映了集中期徑流值與年總徑流的比例。

2.4 Mann-Kendall檢驗法

Mann-Kendall檢驗法主要是用來研究數據隨著時間規律變化趨勢和突變的方法。該方法檢測范圍廣,對人體的影響小,定量度高,能準確判斷突變年份[6]。本文采用Mann-Kendall試驗,分析了阿勒泰市流域降雨徑流的年際變化。

2.5 數據來源

收集了阿勒泰地區流域的降雨和流量資料。數據起止時間為1960年~2010年。降雨資料來自阿勒泰地區氣象監控站點。數據起止時間為1960年~2010年逐日計量數據。遙感解譯采用1960年、1970年、1980年、1990年、2000年、2010年的遙感衛星數據。

3 研究結果

3.1 降雨徑流趨勢性變化

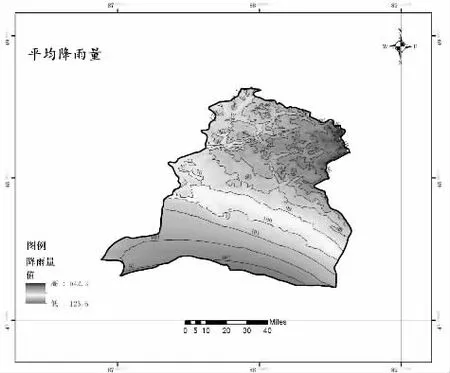

年均降水量空間插值圖是基于阿勒泰地區氣象站點日觀測數據,通過整理、計算和空間插值處理生成。再利用ARCGIS柵格計算器,計算1960年~2010年平均值[7],見圖1。

圖1 阿勒泰地區多年平均降雨量分布圖

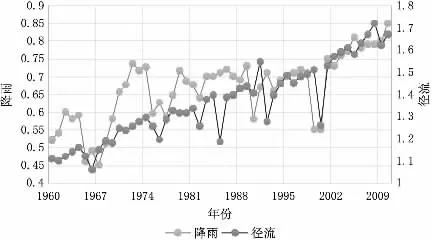

阿勒泰地區降水呈北高南低的趨勢,如圖所示,年平均降水量427.8 mm。北部為山區,地勢較高,降雨形成的徑流容易在南部匯合。降雨徑流呈波動減少趨勢,且徑流減少趨勢明顯大于降雨,見圖1。1960年~1990年,徑流變化趨勢較為強烈,年平均值41.39 mm,比多年平均徑流偏14.5%。1991年~2010年,波動平緩,平均-23.17%。可見,1993年以后,徑流迅速減少。使用Mann-Kendall檢驗法和線性回歸方程的方法,對阿勒泰市的降雨量和徑流量的變化趨勢進行診斷。結果見表1和圖2。由表1可知,徑流Z值高達-3.79,經99%置信度檢驗,徑流呈極顯著的下降趨勢。降雨Z值為-2.14,通過90%的置信度檢驗,降雨量的降低趨勢小于徑流量降低趨勢,說明除了降雨量之外,還有其他因素干擾徑流的產生。

圖2 降雨徑流年際變化趨勢圖

表1 降雨徑流趨勢性分析表

3.2 不均勻度與集中度

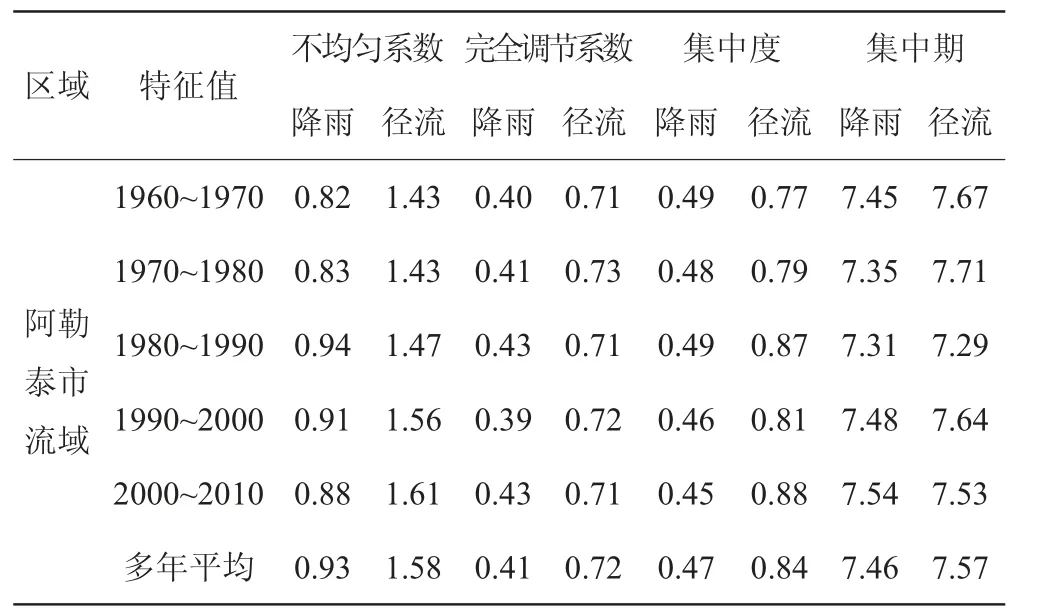

根據以上公式計算出阿勒泰市流域各特征結果計算結果見表2。

表2 阿勒泰市流域降雨徑流特征值

由表2可以看出,集中度與非均勻系數的變化幾乎相同,說明集中度與非均勻系數具有一定的相關性,也就是說,降雨量的集中性越高,分布在全年的降雨量越不均勻。比較降雨和徑流的集中度,可以看出徑流的集中度比降雨的分布更為集中。阿勒泰市流域降雨徑流集中期基本相同,集中在4月下中旬。徑流的集中期稍有延遲。阿勒泰市流域年降雨徑流分布不均,無明顯變化趨勢。但是總體來看,降雨對徑流的影響較大。

從徑流年內分配的集中性看,1960年~1970年、1970年~1980年和1999年~2000年RCD較小,而2000年~2010年均較大。從序列(1960年~2010年)RCD的變化來看,年際變化較大,最大值為0.82(2010年),最小值為0.41(1967年),見圖3。

圖3 降雨、徑流不均勻系數變化圖

從降雨年內分配的集中度可以看出,1980年~1990年、2000年~2010年集中度均值較小,而1990年~2000年集中度較大。從序列(1960年~2010年)RCD的變化來看,年際變化較大,最大值為0.78(2010年),最小值為0.31(1967年)。且RCD序列整體上存在增大趨勢,見圖4。

圖4 集中度變化趨勢圖

3.3 城市化影響

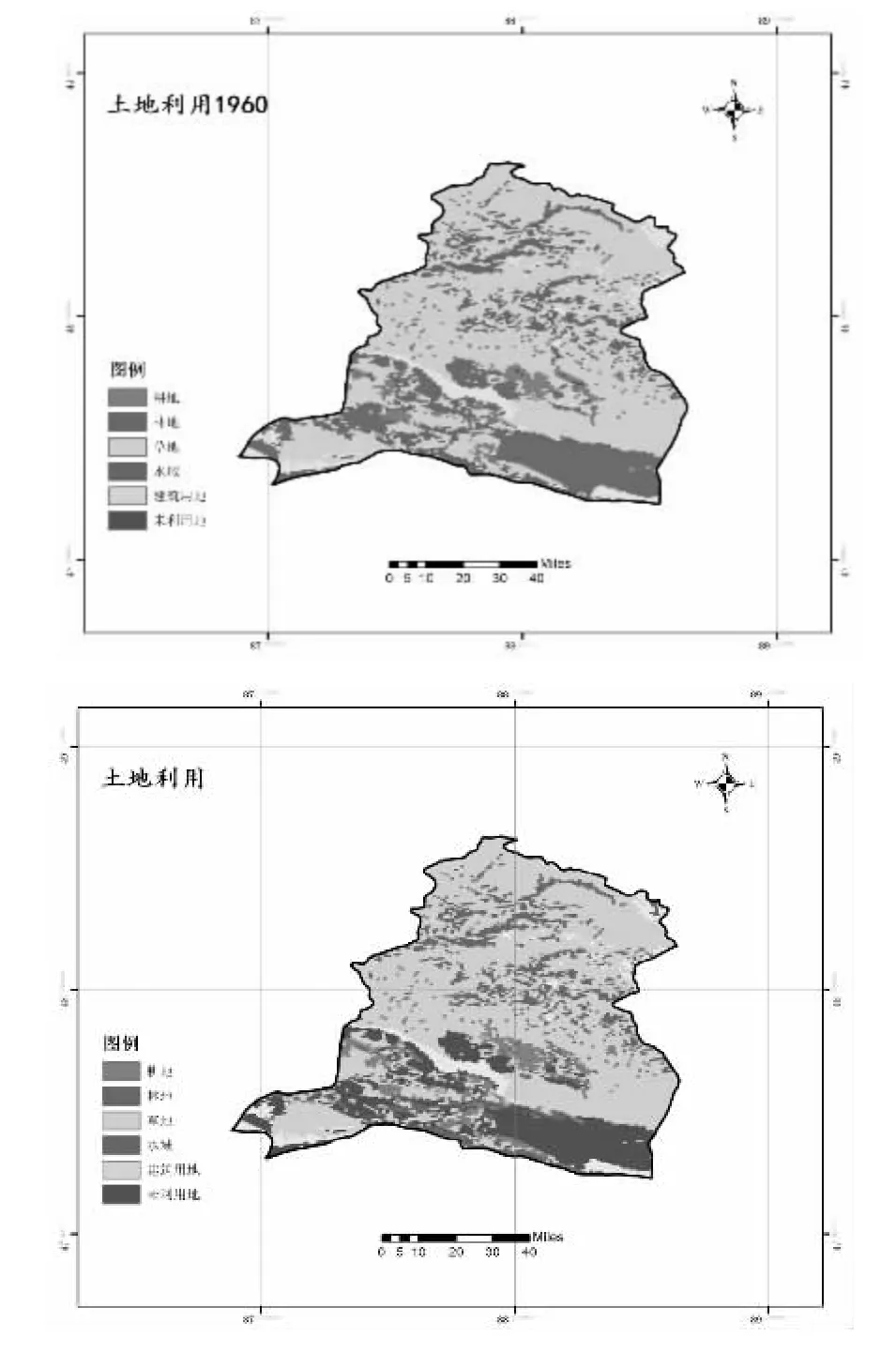

人工建設改變了原來的水文學基礎面,改變了透水性,減少了地面坡度,破壞了表面原有的自然植被,改變了原有的水文學環境,改變了原有的農地建設的流出模式。大幅減少雨水滲透,提高城鎮浸水的概率,綜合處理和小流域水土保持,改善土壤結構和地質結構變化,增加表面植被流出。利用遙感影像,使用ENVI軟件分別解譯出1960年、1970年、1980年、1990年、2000年和2010年土地利用圖[8],見圖5。

圖5 土地利用變化趨勢圖

從土地利用變化趨勢圖5和統計數據可以看出,受自然環境影響,阿勒泰地區城市化進程緩慢。城鎮主要集中在中原地區,城鎮人口建設面積增長43.2%。草原覆蓋廣泛,南部平原荒漠化裸露土地是城市化進程緩慢的原因之一。

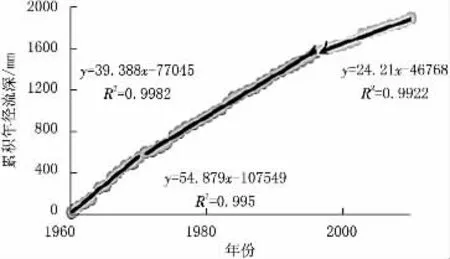

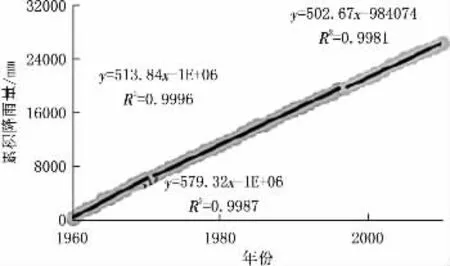

通過比較累積量的坡度變化率,定量計算了降雨和城市化對徑流變化的貢獻值。由于流域蒸發量變化較小且顯著,徑流變化與其他因素相比非常有限,徑流減少貢獻值約為0。以徑流變化位置為分界點,對徑流和降雨序列進行了劃分。認為該系列的第一部分以城市化為基期,其余為計算期,受城市化影響較小。繪制降雨徑流累積量與年的線性關系,得到基期和計算期的斜率(取徑流累積量與年的線性關系的斜率為Sr,降雨累積量與年的線性關系的斜率為SP),見圖6、圖7和表3。

圖6 累計徑流量圖

圖7 累計降雨量圖

1960年~1989年城市化對徑流量降低的貢獻率為52.89%;而降雨量對徑流量降低的貢獻率僅為42.03%,城市化的影響程度更高。1989年~2010年,城市化進程的影響貢獻率增長為75.43%,成為影響徑流量的主要因素。相對于1960年~1989年的生產建設活動明顯加快,減少了降雨量對徑流量的影響。

表3 降雨和城鎮變化對流域徑流量變化的貢獻率

4 結論

阿勒泰市流域的降雨具有明顯的年際變化規律,但總體變化速度不高,略微降低。徑流在受到降雨的影響后,變化較大,但總體上的時間分布差距不大,主要分布在3月~4月,該時段內的徑流量占總量的57%。土地利用變化揭示了阿勒泰地區的城鎮化有所上升,但上升速率較慢,城鎮化對降雨徑流的影響貢獻率在1989年~2010年達到75.43%。本文在討論人類活動的時候,并未考慮對土地利用現狀進行分析,在今后的研究中,可以在該區域進行降雨、產流試驗,研究不同下墊面的降雨-徑流相關性。