傳統盤扣的現代化創新設計研究

陳文竹

(蘇州大學 藝術學院,江蘇 蘇州 215000)

1 傳統盤扣的傳承意義

首先,傳統盤扣是在中華民族悠久的歷史中沉淀出來的文化,對人文環境具有很強的依賴性,具有鮮明的民族文化特色。同時,傳統盤扣的造型設計與中國傳統紋樣有很強的關聯性,可以作為中國傳統紋樣的另外一種表現形式,彰顯獨特的文化韻味。設計師將傳統盤扣應用到現代設計中,能夠較好地提升作品的民族感與時尚度,其標準形式之下的文化內涵就是盤扣最重要的傳承價值[1-2]。

其次,傳統盤扣不僅是一種民族文化的代表,也是對于慢生活的反射。在主打快節奏生活的當下,慢生活成為一種奢侈,將盤扣元素融入設計,能與消費者潛意識里對于慢生活的向往產生共鳴,作為一種心靈上的慰藉。傳統盤扣的傳承在現代具有重要的意義,在現代以金屬材質作為主導的配飾領域,更能凸顯這種布藝文化的魅力。同時,傳統盤扣作為我國早期的藝術形式之一,可以代表中國傳統文化作為國禮進行對外交流,對于我國的國際交流項目具有重要的經濟與文化價值。

由于傳統手工藝自身的生產特點,每一件被生產出來的作品都是獨一無二的。在制作過程中,任何一種傳統手工藝除了技術本身都具有很大的靈活性,因此,手工藝人的審美、經驗、個性等內在條件都會對作品產生重要影響。正因為這種因人而異的獨特性,傳統手工藝才有更大的創作空間,更容易滿足現代消費者個性化的需求。物以稀為貴,機械生產的盤扣雖然大大提高了生產效率,但卻失去了盤扣原有的靈性,在藝術價值上大打折扣。因此,在這個工業制造泛濫的時代,手工藝雖然難以恢復往日的繁盛,但仍然存在傳承發展的重要價值[3-4]。

2 傳統盤扣的局限性

在當代多元文化的支配下,現代人的藝術審美不再局限于中國傳統文化的藝術特色。盤扣所代表的風格一直以來都被定位為精美、含蓄、平和,隨著現代女性社會地位的改變,這種風格對于消費對象的定位來說形成了一種局限,分析其影響因素可總結為3類:結構上的局限、選擇題材上的局限以及材質上的局限。

2.1 結構上

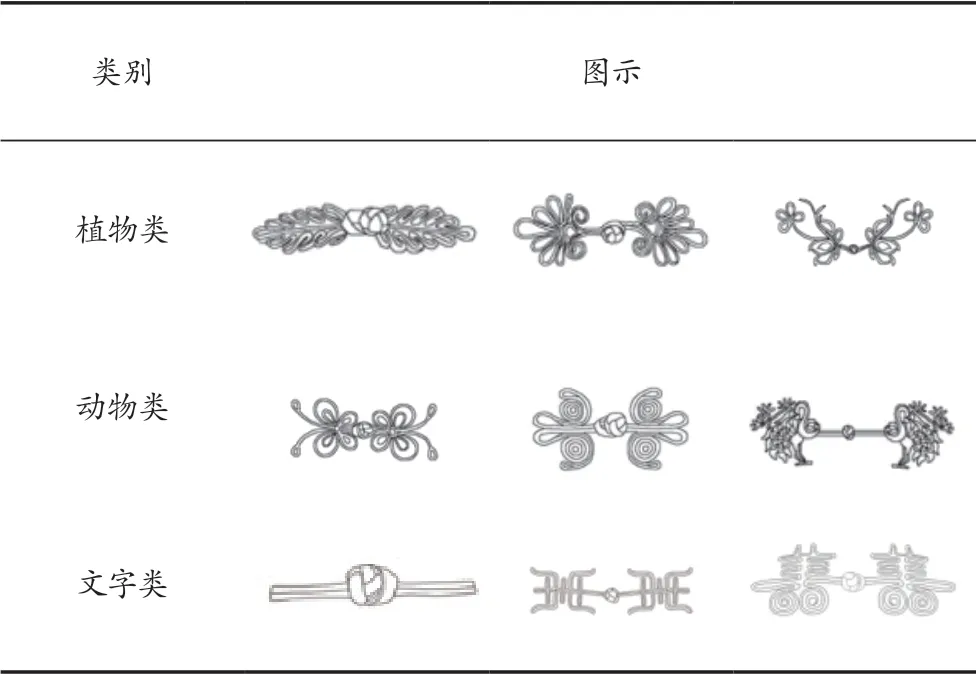

通過分析傳統盤扣的發展歷史可以清晰地看到,在題材的選擇上,傳統盤扣幾乎完全來自自然界。除了文字類的題材,如一字扣、壽字扣等,其他造型均為自然形態的衍生物,大部分可歸入植物類和動物類,如表1所示。

表1 傳統盤扣的題材分類

在當代,盤扣的傳承者將這項手工藝完美地延續了下來,在歷史演變過程中,各種精致的造型都得以重現。然而,傳承者的側重點僅在于對這項手工藝的保護,對于今后的發展并不能起到很好的引導作用,因此,當下市面上能夠看到的大部分盤扣依舊保持著傳統的樣貌,以流暢自然的曲線來展現女子的溫婉端莊。當然,這并不代表盤扣在當代完全沒有得到發展,一些手工藝愛好者將現代元素融入盤扣設計,這種小眾設計在喜愛中國傳統文化的愛好者中十分受歡迎。然而,將這些經過現代化處理的盤扣進行匯總可以發現,題材的選擇依舊沒有脫離傳統的自然形態,只是以更加精致的造型以及配色來表現傳統的動植物形象,這些造型都可歸類為極具東方美學的意象元素[5-6]。因此,盤扣在題材上的創新突破還存在很大的空間,設計師應該思考如何才能將經典元素翻新以及傳統的自然形態是否具有尚未解鎖的新方向。

2.2 題材上

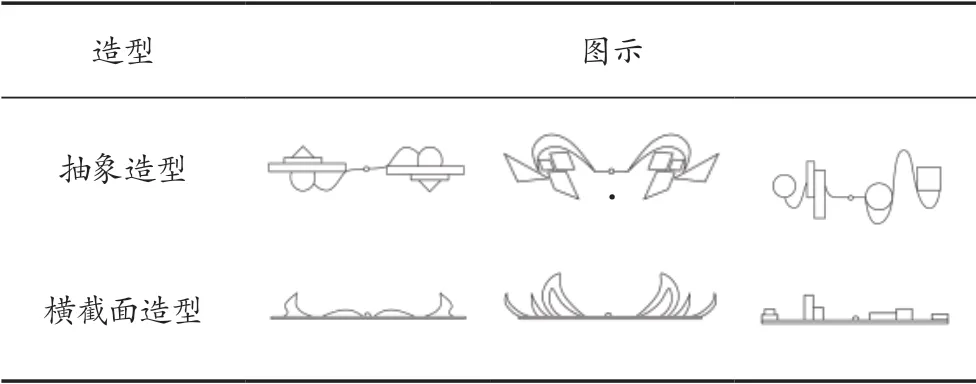

傳統盤扣在發展演變的過程中基本保持著一成不變的造型結構,如表2所示。將花扣造型進行抽象化概括可清晰地看到,傳統盤扣可以通過圓形、三角形或是其他單一的幾何形來表現,結構簡潔利落,以扣頭為中心進行造型設計。同時,通過對傳統盤扣橫截面的造型進行分析可以發現,所有的橫截面均為一字型,說明傳統盤扣在結構上始終保持著扁平的二維狀態,只利用了一個平面的展示空間[7-8]。

表2 傳統盤扣的造型分析

造成這種局限性的原因大致可分為兩類。其一,雖然盤扣在視覺效果上具有獨特的藝術表現力,但就其本質而言依然是一對紐扣,考慮到作為紐扣最基本的功能,為了日常使用的便利,盤扣長期保持著二維平面的狀態。其二,由于受到中國傳統思想的支配,人的審美習慣趨向于平面化與一字線型。例如中國傳統服飾大都通過平裁的方式制作;中國古代書畫以一字型卷軸的形式呈現;中國傳統紋樣的使用大都為平面線稿的形式,在提取圖案的過程中,并不過分追求事物的立體感。同樣,盤扣也受到了這一特質的影響,結構上的局限使盤扣的發展趨于線型,類似于在用同一個音符演奏樂曲,無法產生節奏上的變化[9]。

2.3 材質上

扣袢條是傳統盤扣最重要的特征之一,同時,也是限制其發展的一個至關重要的因素。傳統盤扣通常以制作服裝剩余的邊角料為原材料,包括棉布、絲綢、棉麻等日常穿著中常見的面料。由于材質選擇上的局限性以及固定的傳統制作工藝,盤扣總是保持著一貫的質樸感,因此,無論在紋樣上如何變換,呈現出來的風格都會在總體上保持一致。

材質可以很好地體現時代特色,在不同的時代背景下創造出來的材質可以作為一個特定時期的名片,東方意象與傳統面料相結合自然就產生了中國傳統風格的作品。隨著科技水平的提高,當下可投入生產的新型材料不勝枚舉,倘若用這些材料替代傳統的布條,或是將其作為元素融入盤扣設計中,或許可以打破材質上的局限,找到新的發展方向。

盤扣的發展趨于平緩,是由于其長時間停留在傳承的階段,相對忽略了創新的部分。如果不能突破自身的局限性,盤扣的發展就只是在用同樣的符號語言進行新的排列組合,無法實現本質上的創新。傳統手工藝的傳承固然重要,但只是一味地延續傳統,將會使其無法適應新時代的審美需求,最終走向衰落。因此,這種傳統手工藝的傳承方式是否需要改進還有待考究。

3 傳統盤扣的創新設計方向

盤扣從本質上來講主要由“線”構成,現代藝術通常以簡約的點線面為主導,兩者在表現形式上具有相似之處,所以存在相互借鑒的可能性。線作為呈現物質的一種重要媒介,具有強烈的情感表現力與藝術感,能夠靈活地表達創作者的意圖。因此,盤扣的現代化創新設計存在很大的發展空間。

3.1 題材上的創新

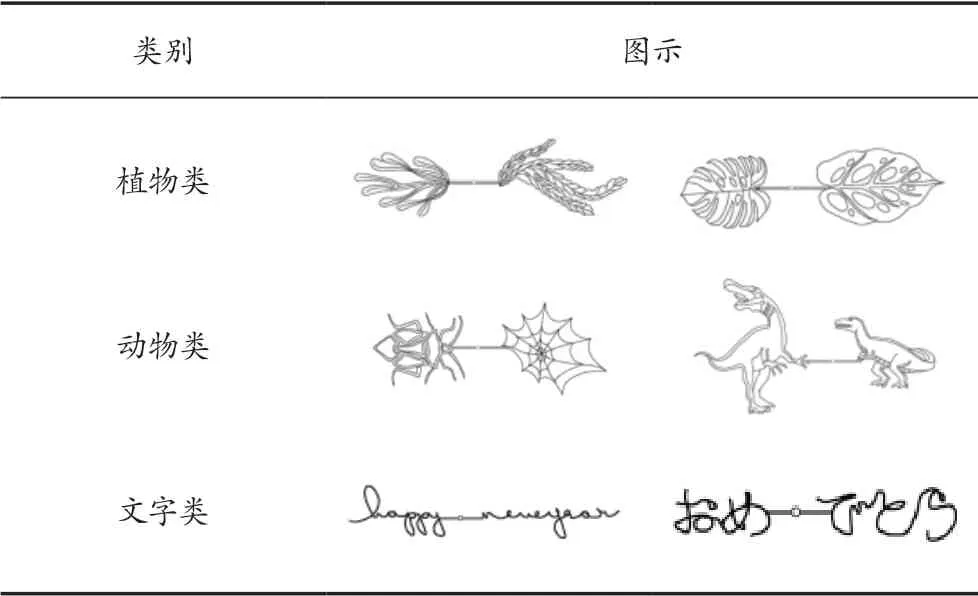

傳統盤扣的題材以自然為主,但是隨著時代的更替,人對自然的解讀也在不斷變化。如表3所示,植物類題材除了傳統的菊花、石榴等,還包括深海植物和熱帶植物;動物類題材中的昆蟲、恐龍等元素也很受現代人的歡迎;在全球化的背景下,文字類的題材更為多元化,英文、日文、韓文都可以用于圖案設計。

表3 傳統題材的創新設計

3.2 結構上的創新

從傳統盤扣的局限性來看,結構上的創新可以分為平面結構上的創新和立體結構上的創新。受到功能性的限制,傳統盤扣通常以二維平面的形式出現。然而在現代發展的過程中,盤扣的用途已經延伸至耳環、項鏈等領域,實用性被大大弱化,應用于此類設計的盤扣通常將裝飾性放在首位,不過分強調扣頭與扣袢之間的連接作用。因此,其造型設計完全可以脫離二維平面的傳統模式,形成三維立體的創意效果。如表4所示,平面結構上的創新可由一個簡單的幾何形變為幾何形的組合體,立體結構上的創新可以改變傳統盤扣的一字型橫截面,在空間中進行創造。

表4 傳統盤扣的結構創新

從視覺角度來看,二維盤扣的裝飾效果局限于一個平面,而三維的形式比二維藝術更加復雜多樣,可以打破傳統平面的一成不變,從不同的角度實現不同的藝術效果。例如三維動畫的視覺效果比二維動畫更加令人震撼,三維立體盤扣相較于二維平面也會顯得更加靈動。同時,扣袢條的走向直接決定了盤扣的造型,這一特征從本質上保證了盤扣三維立體化的可實現性[10]。

3.3 材質上的創新

傳統盤扣材質上的創新可以從兩方面著手。一是以其他材質替換制作扣袢條的面料。除了傳統的棉布和絲綢面料,現代科技的發展帶來了漆皮面料、PVC、提花面料、羊毛氈等新型紡織材料,將這些材料應用于扣袢條的制作,可以打破盤扣在材質上的局限性,以傳統的工藝展現出不同的視覺效果。二是將不同的材料作為輔料鑲嵌至盤扣中。這種方式類似于嵌芯花扣的形式,可將水鉆或是亞克力切割成需要的形狀并鑲嵌于扣袢條中,代替傳統的棉花嵌芯,改變原有的含蓄內斂,增添張揚、奪目的視覺效果。同時,對于嵌芯花扣而言,要將嵌芯背面的縫制痕跡處理干凈非常不易,因此,嵌芯花扣很少被用于耳環這類多方位地暴露于視覺范圍之內的配飾中。然而,將熱縮片應用于嵌芯花扣的背面,能夠有效地遮掩手工縫制留下的痕跡,同時形成材料上的對比,使盤扣的正背面出現兩種截然不同的藝術風格。

4 結語

現代科技的高速發展給生活帶來了諸多便利,同時,也造成了傳統手工藝逐漸與日常生活脫節的局面。機械化的大批量生產滿足了現代生活的需求,卻從根本上限制了傳統手工藝的發展。傳統手工藝屬于自給自足經濟模式下的產物,一旦社會突破這種模式展開全新的發展,傳統手工藝就會顯現局限性。傳統盤扣作為中國非物質文化遺產之一,也是一種古老的傳統手工藝,對于中華民族具有重要的文化與社會價值,在現代新技術的沖擊下,如果不能及時作出傳承策略上的調整,將會面臨失傳的窘境。

本研究就傳統盤扣在當代語境下的發展傳承展開研究,從平面紋樣與橫截面兩個角度分別探討其在選擇題材上的局限性與造型結構上的局限性,同時,對傳統盤扣在材質選擇上的保守做法提出質疑,并提出可實現的創新設計方向。創新設計能夠促進消費,推動傳統盤扣產業的發展,使其在傳承的基礎上融入現代思想,讓傳統盤扣重新進入人們的日常生活。突破傳統局限性的盤扣無論是在設計風格還是產品類別上,都能打開新的消費市場。傳統盤扣在配飾設計中的創新運用,無疑具有可觀的發展前景。