痛點針刺與腕踝針聯合用于腰扭傷急性期患者的效果*

曾祥坤

(南方醫科大學南方醫院白云分院普外科 廣東廣州510080)

在臨床上,急性腰扭傷較為常見,多因撞擊閃挫、猝然暴力等引發,造成腰部軟組織損傷,損傷腰部肌肉及韌帶,使之牽拉過度,繼而腰部出現疼痛、功能障礙。若未得到有效治療,可演變為慢性疾病,彎腰或勞累時誘發,極難治愈[1~2]。臨床多以針灸、推拿或其他理療手段治療,其中痛點針刺雖見效快、病程短,可獲得較高的療效,但單一使用難以滿足患者臨床需求[3]。本研究聯合痛點針刺、腕踝針對急性腰扭傷實施治療,取得的效果較為滿意。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院就診的急性腰扭傷患者60例,納入時間2019年3月~2020年3月,依據隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組30例。對照組男17例,女13例;年齡19~65歲,平均年齡(38.49±3.92)歲;病程1~5 d,平均病程(3.22±0.23)d;致傷因素:車禍傷13例、高處墜落傷12例、其他5例。觀察組男20例,女10例;年齡19~65歲,平均年齡(38.12±3.48)歲;病程1~5 d,平均病程(3.16±0.25)d;致傷因素:車禍傷15例、高處墜落傷10例、其他5例。兩組患者性別、年齡、病程、致傷因素對比,無明顯差異(P>0.05),有可比性。納入標準:符合《中醫病癥診斷療效標準》[4]中急性腰扭傷診斷標準,有腰部扭傷史,存在明顯腰部疼痛,腰背肌痙攣與活動受限,咳嗽、打噴嚏時疼痛加重;經影像學檢查排除因腰椎滑脫、腰椎間盤突出、腰椎壓縮骨折等引起的腰痛;臨床資料完整;患者閱讀本研究相關資料,簽署知情同意書,自愿配合本研究。排除標準:嚴重心、肝、腎等臟器病變;妊娠期或哺乳期;精神疾病或意識障礙。本研究經醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 治療方法

1.2.1 對照組 給予痛點針刺治療。取穴腰痛點,健側手背第2指伸肌腱橈側、第4指伸肌腱尺側,腕橫紋前1.5寸的位置,選取兩穴間壓痛最明顯處,常規局部碘消毒、酒精脫碘,取華佗牌1.5寸(28~30號)毫針,針尖貼近骨膜外側,垂直刺入穴位3~5分,得氣后,改強刺激,以感受到強烈脹痛酸麻為宜。同時,患者活動腰部,并逐漸增大幅度,完成下蹲、行走、起立、腰部旋轉等動作,1次/d,3次為一個療程。

1.2.2 觀察組 在對照組基礎上加腕踝針治療。以腰部疼痛位置為依據選擇分區,腰部一側疼痛,則選擇同側下針,正中或雙側疼痛,則選雙側下針;取0.25 mm×25 mm針灸針,進針時與皮膚保持30°,快速向近心端方向刺入,針尖入皮膚后,持針手指松開,使針自然垂直貼近皮膚表面;然后輕輕捻動針柄,使針體前行在皮膚淺層,出現松軟感后停止;結束針刺后,以醫用膠布固定針柄,留針0.5 h,1次/d,連續治療7 d。

1.3 觀察指標(1)對比兩組療效。經治療后,腰部疼痛全部消失,脊柱活動恢復正常,為痊愈;腰部疼痛顯著緩解,脊柱基本可正常活動,為顯效;腰部疼痛部分緩解,脊柱活動有所好轉,但仍受限,為有效;腰部疼痛、脊柱活動無變化,甚至加劇,為無效[5]。總有效=痊愈+顯效+有效。(2)觀察并對比治療前后兩組改良日本骨科學會下腰痛評分表(M-JOA)、Oswestry功能障礙指數問卷表(ODI)、視覺模擬評分法(VAS)評分。以M-JOA評定患者腰痛程度,滿分30分,總分值<10分,為輕度;總分值<20分,但≥10分,為中度;總分值≤30分,但≥20分,為重度。以ODI評定患者腰部功能障礙情況,滿分45分,包含10個方面,旅游、社會生活、性生活、干擾睡眠、站立、坐位、步行、提物、生活自理等,分值越高,功能障礙則越嚴重。以VAS對患者疼痛程度進行評價,分值0~10分,分值越高,疼痛越嚴重[6]。

1.4 統計學處理 采用SPSS23.0軟件進行處理,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用率表示,采用χ2檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

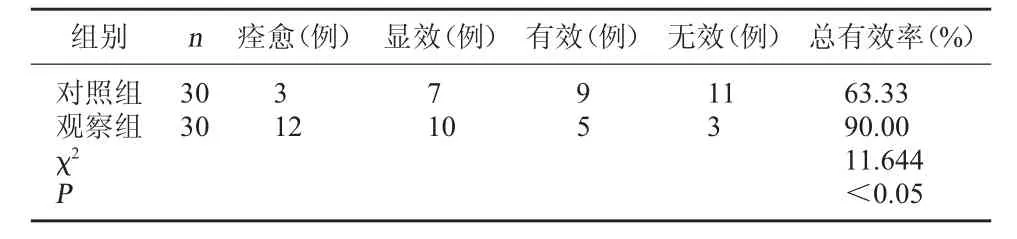

2.1 兩組療效比較 與對照組比較,觀察組總有效率更高,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組療效比較

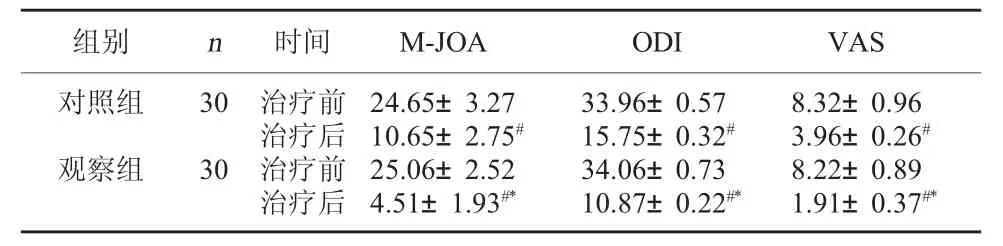

2.2 兩組M-JOA、ODI、VAS評分比較 治療前,兩組M-JOA、ODI、VAS評分對比,差異無統計學意義(P﹥0.05);治療后,觀察組M-JOA、ODI、VAS評分明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組M-JOA、ODI、VAS評分比較(分,±s)

表2 兩組M-JOA、ODI、VAS評分比較(分,±s)

注:與同組治療前比較,#P<0.05;與對照組治療后比較,*P<0.05。

組別 n 時間 M-JOA ODI VAS對照組觀察組30 30治療前治療后治療前治療后24.65±3.27 10.65±2.75#25.06±2.52 4.51±1.93#*33.96±0.57 15.75±0.32#34.06±0.73 10.87±0.22#*8.32±0.96 3.96±0.26#8.22±0.89 1.91±0.37#*

3 討論

腰扭傷急性期患者多因外力刺激導致腰椎受力不平衡出現的損傷,在彎腰操作者或重體力勞動者中發生率較高。腰扭傷主要因腰部韌帶、肌肉等軟組織承受負荷,難以自行閉合在局部腰椎發生炎癥反應的損傷[7~8]。

中醫學認為,腰椎受損后,經氣不暢,致血溢脈外,阻滯氣血,不通則痛,在傳統針灸取穴操作中,右病刺左、左病刺右,病在下取之上、病在上則取之下,對應點腰痛穴實施“巨刺”法,便于觀察疼痛位置即刻療效,可也逐步恢復局部功能因疼痛引發的障礙,不會對肢體功能、活動產生影響。針刺期間,患者腰部可開展多項活動,經氣運行得以強化,可獲得更顯著的止痛作用[9]。

腕踝針屬簡便易行、安全、無痛的一種針刺可靠療法,最近幾年臨床應用逐步推廣。該療法將機體兩側劃分為縱區,確定相應針刺點6個,與傳統針灸區別在于,其進針需入至皮下的淺表層,筋膜下層不可深入,針感越無,則療效越佳[10]。疼痛為其主要適應證,鎮痛范圍較長,且存在較強的即刻效應,取穴簡單,可靠安全,無副作用。有關資料指出,腕踝針可經神經調節使之鎮痛作用得以發揮,針刺至皮下后,經對皮下組織液壓實施調整發揮鎮痛效果,對相關穴位實施針刺,可使痛閾提高。在傳統針灸基礎上加腕踝針,可顯著改善痛癥、神經精神疾患[11]。

本研究結果顯示,經治療后,觀察組總有效率更高,而M-JOA、ODI、VAS評分更低,與對照組對比,觀察組均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),提示與單一療法相比,聯合治療的效果更佳。腕踝針療法是第二軍醫大學附屬長海醫院張教授經臨床探索所得的針刺療法,操作簡單方便,療效可靠,安全性高,疼痛輕微,甚至無痛,自從20世紀60年代問世至今,已有數十年的應用歷史。近幾年,隨著腕踝針療法理論與臨床應用完善與改進,腕踝針療法可將人體兩側分區治療,使得治療更有針對性。在同類研究中也有類似的效果,可見急性腰扭傷患者選擇痛點針刺、腕踝針聯合治療,可達到活血通絡,以及通則不痛的目的,加上配合腰部肌肉活動鍛煉,可促進腰部功能盡快恢復,從而改善患者的生存質量。

綜上所述,聯合痛點針刺、腕踝針對急性腰扭傷實施治療,療效顯著,可顯著緩解其疼痛,改善其功能障礙,值得應用。