雙歧桿菌三聯活菌散聯合間歇藍光治療新生兒黃疸的研究

袁俊婷

(河南省澠池縣人民醫院兒科 澠池472400)

黃疸是指新生兒體內膽紅素過高,造成皮膚及鞏膜發黃或發綠,通常出現在新生兒出生3 d前后,大部分均可自愈,但若黃疸時間過長,可使血液中過量的非結合性黃疸透過血腦屏障,損傷神經系統,因此需及時有效的治療[1]。目前,臨床治療新生兒黃疸多采用間歇藍光照射,而近年來研究發現,雙歧桿菌活菌可促進新生兒盡早排便,降低膽紅素在肝臟和十二指腸處的循環,緩解黃疸病癥[2]。本研究旨在探討雙歧桿菌三聯活菌散聯合間歇藍光治療新生兒黃疸的臨床療效。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2018年1月~2019年5月我院收治的黃疸患兒68例,根據隨機數字表法分為觀察組和對照組,各34例。觀察組男16例,女18例;日齡1~26 d,平均日齡(8.21±3.45)d;胎齡37~40周,平均胎齡(38.94±0.36)周;體質量2.4~3.8 kg,平均體質量(2.73±2.36)kg。對照組男15例,女19例;日齡1~28 d,平均日齡(8.47±3.61)d;胎齡38~42周,平均胎齡(39.12±0.66)周;體質量2.5~4.0 kg,平均體質量(2.82±2.53)kg。兩組患兒一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可對比性。本研究經我院醫學倫理委員會審核批準。

1.2 入組標準(1)納入標準:黃疸反復出現,新生兒持續時間>2周;日齡≤28 d;患兒家屬均簽署知情同意書。(2)排除標準:先天系統性疾病;非足月兒;伴有肝膽疾病。

1.3 治療方法 對照組給予間歇藍光照射治療,給患兒戴上黑色眼罩保護雙眼,穿上尿不濕保護會陰部位,雙面燈管藍光治療箱溫度達30℃后,將患兒置入箱中,持續照射4 h,休息1 h,1個療程共照射72 h。觀察組在對照組的基礎上聯合使用雙歧桿菌三聯活菌散(國藥準字S10970105)治療,1 g/次,3次/d,用溫開水沖服,連續用藥5 d為一個療程。兩組均治療3個療程。

1.4 觀察指標(1)臨床療效[3]:顯效,治療3個療程后,黃疸癥狀基本消失,血清膽紅素水平<119.7 μmol/L;有效,治療3個療程后,黃疸癥狀得到改善,血清膽紅素水平降低至119.7~171 μmol/L;無效,治療3個療程后,病癥無變化,血清膽紅素水平>171 μmol/L。總有效率=(顯效例數+有效例數)/總例數×100%。(2)膽紅素水平:治療前、治療3個療程后,分別采集患者血清,用膽紅素氧化酶法檢測患兒膽紅素水平。(3)臨床相關指標:比較兩組每日血清膽紅素降低值、血清膽紅素恢復正常時間、黃疸持續時間和住院治療時間。(4)不良反應:比較兩組患兒不良反應發生情況,包括皮疹、發熱、腹瀉。

1.5 統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件分析處理數據,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗,計數資料以率表示,采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

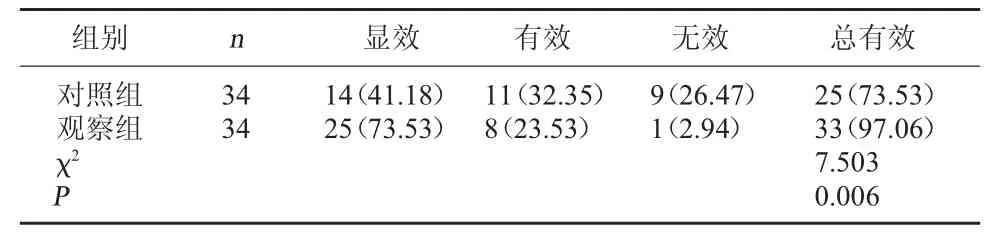

2.1 兩組臨床療效比較 觀察組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較[例(%)]

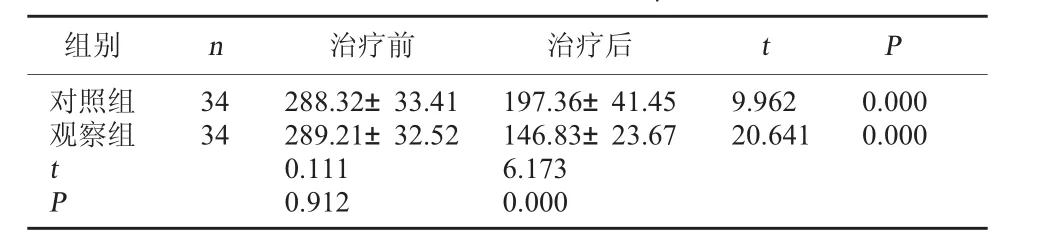

2.2 兩組治療前后膽紅素水平比較 治療前,兩組膽紅素水平對比,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組膽紅素水平均較治療前降低,且觀察組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后膽紅素水平比較(μmol/L,±s)

表2 兩組治療前后膽紅素水平比較(μmol/L,±s)

組別 n對照組觀察組34 34 9.962 20.641 0.000 0.000 t P 治療前 治療后 t P 288.32±33.41 289.21±32.52 0.111 0.912 197.36±41.45 146.83±23.67 6.173 0.000

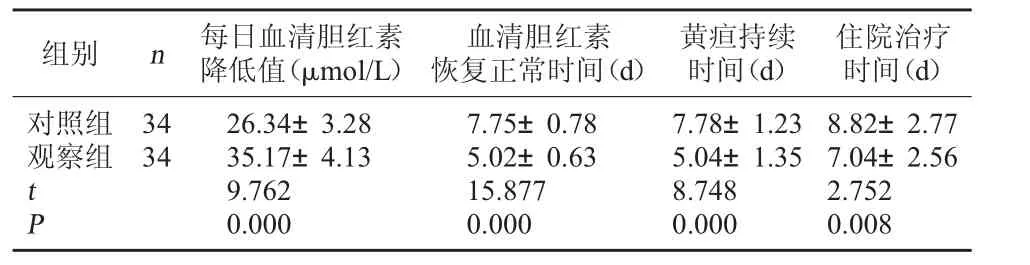

2.3 兩組臨床相關指標比較 觀察組每日血清膽紅素降低值高于對照組,血清膽紅素恢復正常時間、黃疸持續時間及住院治療時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組臨床相關指標比較(±s)

表3 兩組臨床相關指標比較(±s)

住院治療時間(d)對照組觀察組組別 n 每日血清膽紅素降低值(μmol/L)血清膽紅素恢復正常時間(d)黃疸持續時間(d)34 34 t P 26.34±3.28 35.17±4.13 9.762 0.000 7.75±0.78 5.02±0.63 15.877 0.000 7.78±1.23 5.04±1.35 8.748 0.000 8.82±2.77 7.04±2.56 2.752 0.008

2.4 兩組不良反應發生情況比較 觀察組出現皮疹1例,發熱1例,腹瀉1例,不良反應總發生率為8.82%(3/34);對照組僅出現皮疹1例,不良反應總發生率為2.94%(1/34)。組間比較,差異無統計學意義(χ2=0.266,P=0.301)。

3 討論

新生兒黃疸的發病機制較為復雜,可根據其特點分為三類:溶血性、肝前性黃疸,肝細胞性、肝性黃疸,阻塞性、肝后性黃疸。溶血性、肝前性黃疸是因為紅細胞破壞速度快,而肝臟代謝能力弱,導致非結合膽紅素濃度增加;肝細胞性、肝性黃疸是因為肝細胞對于未結合膽紅素攝取、結合、轉運和排泄等功能障礙,導致血清膽紅素升高;阻塞性、肝后性黃疸是因為肝內或肝外膽道系統阻塞,使得膽汁淤積,引起膽道壓力增高,致使結合膽紅素的排泄出現阻礙[4~5]。

本研究結果顯示,觀察組治療總有效率較對照組高,膽紅素水平較對照組低,每日血清膽紅素降低值較對照組高,血清膽紅素恢復時間、黃疸持續時間和住院治療時間均較對照組短(P<0.05),組間不良發應發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。表明雙歧桿菌三聯活菌散聯合間歇藍光治療可加速患兒血清膽紅素降低,促進患兒轉歸。藍光波長集中在425~475 mm,膽紅素主要吸收的波長在450~460 mm,因此藍光可被膽紅素完全吸收,促使血漿中非結合膽紅素轉變為異構型體,經膽汁由膽道排泄入腸腔,或由尿液排出體外,以控制血清中膽紅素的濃度[6~7]。影響藍光治療的主要因素包括皮膚是否受光均勻、燈管的距離是否適中、患兒是否正常通便等,因此臨床醫生應多觀察患兒皮膚變化,及時做出調整[8]。雙歧桿菌三聯活菌散包括雙歧桿菌、嗜熱鏈球菌及乳桿菌,可完善新生兒腸道內的菌群,可生成乳酸、乙酸,增強患兒的腸道功能,提高膽紅素的分解能力,降低結合膽紅素在機體內的循環,促進結合膽紅素的排出[9~10]。

綜上所述,黃疸患兒采用雙歧桿菌三聯活菌散聯合間歇藍光治療有助于促進未結合膽紅素排泄,增強結合膽紅素的分解,降低機體對膽紅素的吸收,從而促進患兒轉歸。