“上天”背后那些事

高銀虎

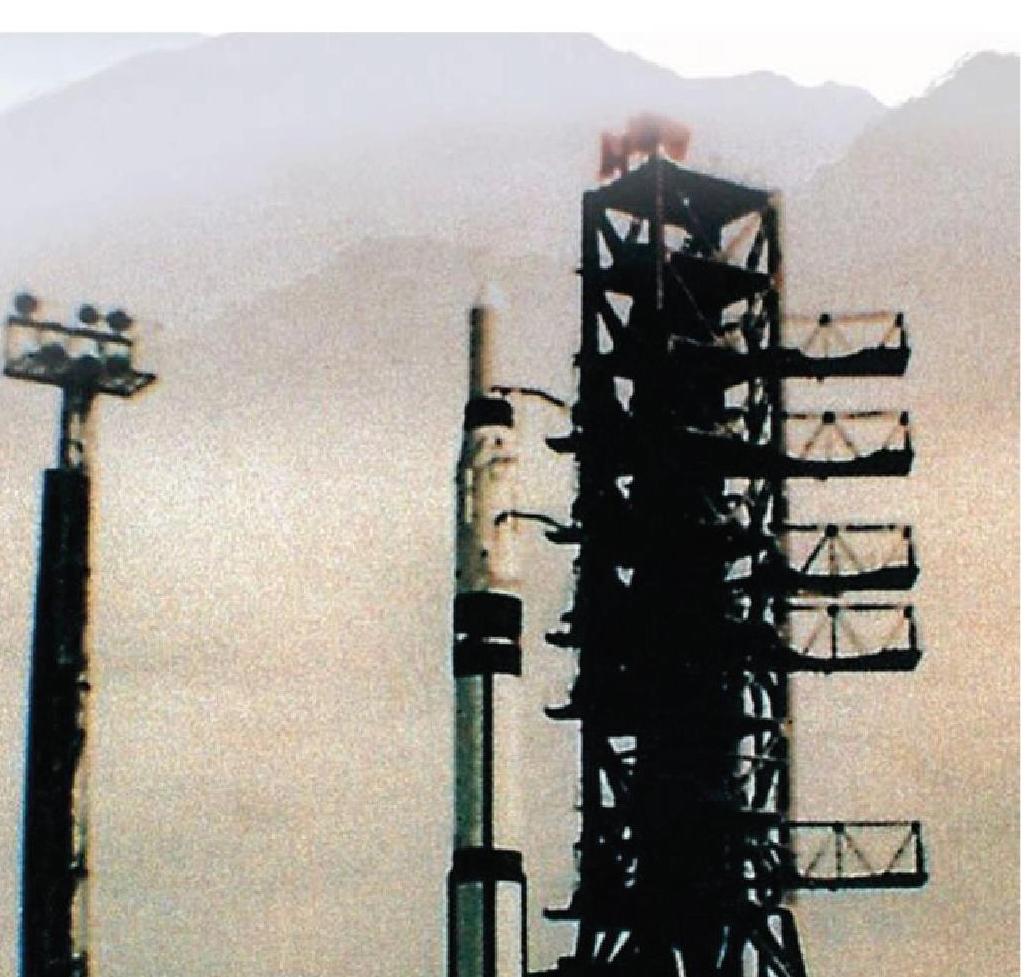

1970年4月24日,長征一號運載火箭成功發射,托舉起中國航天夢,讓國人探索宇宙奧秘、和平利用太空真正成為可能。

今天,讓我們一起走進長征一號火箭固體“心臟”的誕生地,揭開第一代航天人那些年研發背后的秘辛往事......

成功研發“長征一號”第三級固體火箭的河西公司,是中國航天科工六院前身。第一根手搓復合推進劑“藥條”、第一代實用固體發動機、全應用領域各種戰略、戰術、宇航用固體動力產品型譜和體系......都來自六院。

回溯51年前的4月24日,我國長征系列運載火箭的“老大哥”——長征一號火箭成功將第一顆人造地球衛星“東方紅一號”送入軌道,河西人盡情的歡呼雀躍,齊聲高呼:“成功啦,我們的衛星上天啦”!

激動人心的場面背后,閃耀著塞外航天人艱苦創業的精神光芒。

好人好馬上“河西”

與“河西”相距數千里的四川瀘州是固體航天的發源地,也是當時的固體“總部”。早在1962年,一群群青年學子就開始陸續匯入那座溫暖潮濕的小城。當時,大家就職于一個剛剛成立的機構——“固體火箭發動機研究所”。

瀘州氣候潮濕,不利于固體火箭研制生產,只好另選他址。專家組在內蒙古和山西一帶的荒原、溝壑之間,先后踏勘了很多地區。經過反復比較,認為呼和浩特遠郊一帶條件上乘,可作為固體發動機研制基地。1963年5月,上級批準了這個方案。“河西”,這個我國最早的大型固體火箭研制生產基地隨即誕生。聽說要遷往內蒙古大草原,人們都充滿了向往,因為據說那里是個“喝牛奶就像喝開水一樣”的好地方。

“好人好馬上三線,備戰備荒為人民”。在那個火紅的年代,毛主席的這兩句話迅速凝聚起航天固體動力事業創業者們的共識,最好的技術力量和來自祖國四面八方的各路精兵強將被抽調進了參加內蒙大會戰的隊伍。

1965年4月,脫下軍裝的人們陸續離開四川瀘州一路向北。在北京中轉的時候,年輕人還興致勃勃的去看了看尚未掛牌的航天事業指揮部大門。之后,又乘著火車繼續向北,來到了塞外青城——呼和浩特。下了火車乘汽車,歷經顛簸,總算來到生產基地。

剛一下車,大家看到的只是一望無際的溝壑、山崗、荒原,沒有草原,更沒有牛奶!這里不但環境差,土地貧瘠,氣候還異常干燥。剛到沒幾天,人們普遍感到嗓子不舒服,來自南方的同志甚至經常流鼻血。既來之則安之,人們買來大茶缸,以大量喝水來緩解對氣候的不適應。

全國各地的創業大軍陸續蜂擁而來,集結于塞北高原。陜西的隊伍接到北上消息時還在進行生產,轉移任務就顯得更加艱巨。8月,遷徙開始,一批人先行離開,剩下的抓緊拆設備,凡是能帶走的都被打包裝箱運往火車站。12月中旬,最后一批人將產品、儀器送上火車,然后和解放軍戰士一起“押車”趕往“河西”參加會戰。

創業維艱,一個個感人至深的故事在這個被稱作“河西”的山洼里誕生。

塞外多少“苦難艱”

“我國的固體火箭發動機取得的成績,完全是靠自力更生得來的,沒有外國援助,沒有經過仿制階段,這是一個偉大的奇跡,是中華民族的驕傲。”這是錢學森對固體航天事業的評價,蘊含著一段段不畏艱險、勇于登攀的崢嶸往事。

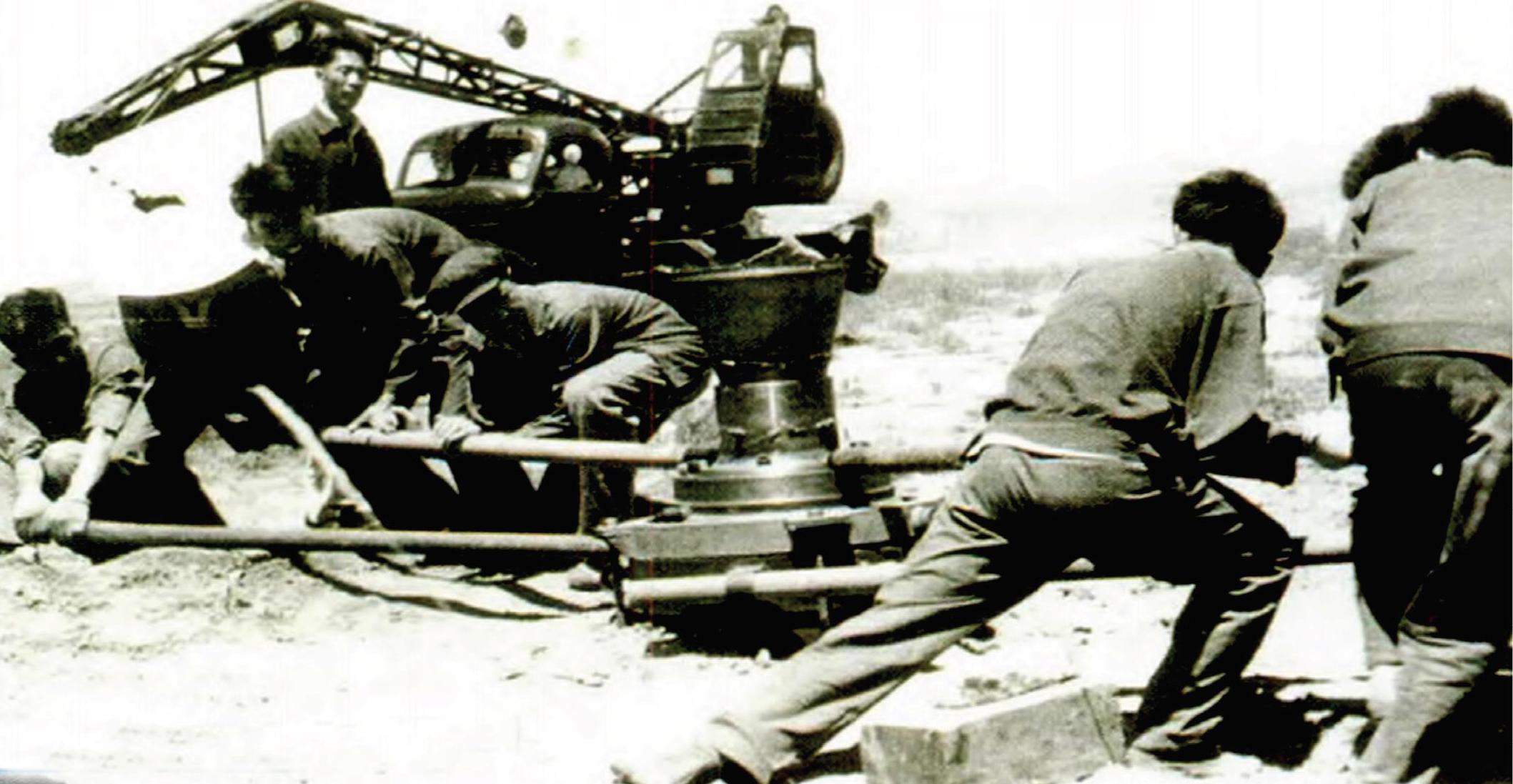

河西氣候干燥,風大沙多,冷熱變化懸殊,夏季高溫可達40多度,冬季低溫降至零下30度。“河西”初建,基地的建筑設施還未完工,甚至暖氣管道還沒有鋪設。缺設備、無材料、沒有生產場地......每一項難題都是橫亙在創業者面前的“攔路虎”,但縱使困難重重,也沒有一個人想過放棄,大家心里只有一個念頭——“早日建成生產線,拿出合格產品”。

為了爭時間、搶進度,人們拿出革命加拼命的勁頭,一邊建生產線,一邊幫著進行建筑施工。很多人沒有固定的崗位,哪里有活,就要在哪里頂上去。工地上處處洋溢著沖天干勁兒,基礎工程一天一變樣兒,艱苦奮斗精神在風沙飛揚的熱土上體現得淋漓盡致。

零零星星的工房落成,人們終于在異鄉有了遮風擋雨的地方。可是,機關辦公樓還沒有完工,機關人員“居無定所”,只能跟車間同志擠在一座生產工房里辦公。當時,生產單位是按照部隊的建制,黨支部建在連隊上,無論何時都看不出干部群眾的差別,但一旦有活兒,黨員總是帶頭沖鋒在前。久而久之,黨支部做思想動員時經常用的一句話就是:“你看人家廠長都帶頭干,你不干,想干啥?”這種團結一致、同甘共苦的革命精神,至今被群眾傳為佳話。隨著困難被一一克服,小型生產線建起來了,研制生產逐步由忙亂被動走上了正軌。

有家才有業。但當時,人們的首要任務是建線投產,根本無暇顧及生活。初來乍到,職工和家屬全都租住在距離基地一二十里范圍內的村子里,村民們的土房、窩棚、牛棚,凡是能御寒的地方都住滿了固體航天事業的先行者。

住地距離單位近的,每天結伴兒走路上下班。“家”遠的,則統一由解放牌大卡車接送。沒有職工食堂,各單位就近搭起草棚做食堂,用粗木板搭成桌凳,或干脆蹲在地上吃飯。天寒地凍,草棚根本擋不住風寒,飯菜沒吃兩口就涼了,甚至筷子都會凍在一起。伙食無一例外是小米稀飯和窩窩頭,菜是老三樣:土豆、白菜、粉條。來自南方的同志經常念叨,好想吃一碗香噴噴的大米飯啊!

為了讓創業者早日有個“新家”,基地指揮部決定自己動手建“干打壘”。一聲號令,不管留洋生、大學生還是一線工人,全都甩開膀子上陣。和泥、打土坯......“干打壘”建好后,因數量有限,一個居室要住兩家,共用一個廚房。家家戶戶的陳設都很簡單,統一用紙殼子吊頂,卻成了老鼠樂園,晚上時常被吵醒。內蒙古不僅冬夜寒冷刺骨,墻壁掛著厚

厚的冰霜,臉盆里的水都結成了冰疙瘩。風大沙多更是常態,一天,下班時突然起了大風,塞外的風沙,刮得天昏地暗,吹得人連眼睛都睜不開。兩位女同志結伴回家,走著走著就找不到對方。風沙里,倆人扯著嗓子喊......一番曲折,終于找到了對方,后來兩人干脆挎著胳膊走......單位組織人員四處尋人,風停了,才終于在山上找到了迷路的職工。

創業的苦,人們一輩子都忘不了。

1966年12月1日,是一個值得銘記的日子:“河西”的第一臺產品試車成功,我國大型固體發動機研制邁出了可喜的第一步。

“河西”定名第四研究院,也就是固體火箭發動機研究院。

最為神秘“七百七”

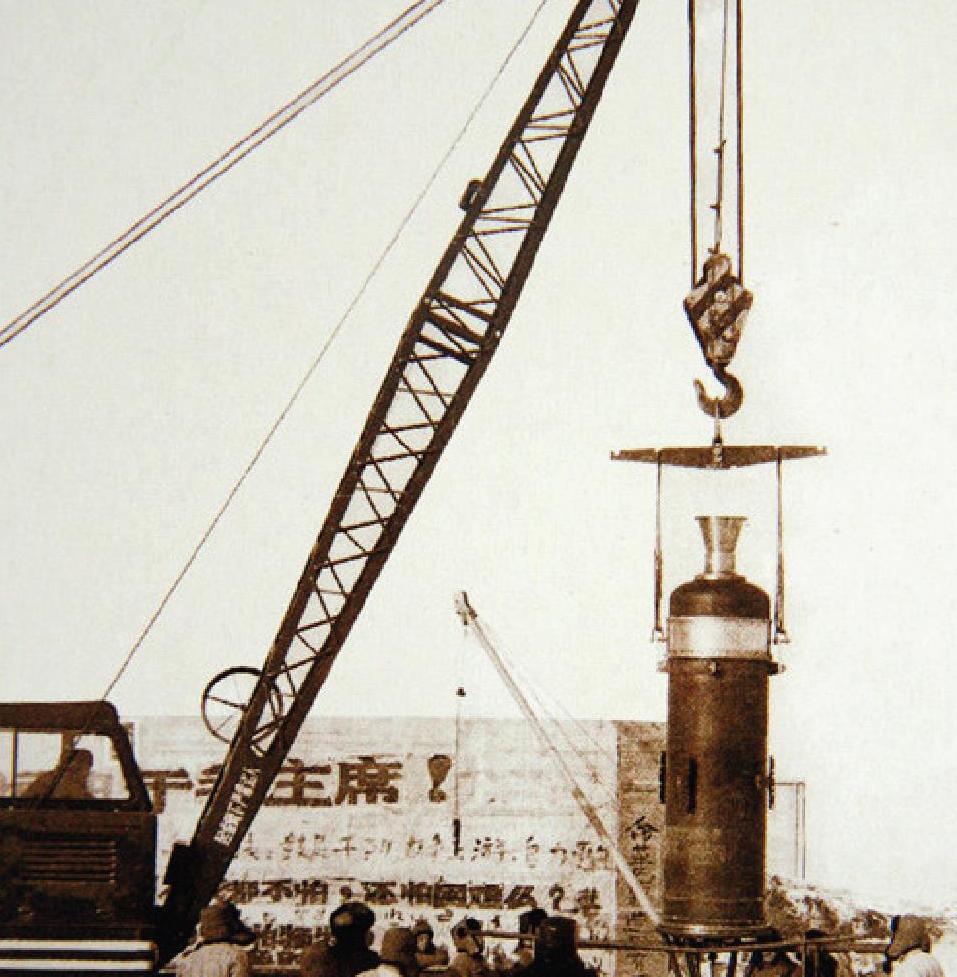

河西的固體發動機生產,起步于一條小型臨時生產線,最初的產品直徑也僅有幾十毫米。隨著攻關進程加快,產品越來越大,遇到的困難也越來越多,很多都要經歷漫長的攻關過程。一次技術工作會議之后,大家接到了新任務:生產一種直徑770毫米的產品。根據保密要求,沒有人打聽產品用途。按照習慣,大家稱之為“七百七”發動機。

“七百七”發動機從剛一試生產就表現出了神秘氣質。幾乎所有人都感覺到了它的不同之處:每個生產步驟都抓得很嚴、很細,各個工序都開始定“規矩”、建“章法”,而且生產時“卡”得很嚴,必須根據文字描述的步驟進行操作。當時很多人并不知道,這就是生產工藝規程。要想精益求精,擦亮“航天”這塊金字招牌,就必須有嚴格的規程。

經過緊張籌備,“七百七”發動機的重要組件進入加工階段。由于進度要求極其緊張,唯一的一臺車床只能日夜不停進行生產加工。大家憋足了勁兒搶時間,“人停機不停”地趕工,食堂專門把飯送到生產現場,有人干脆帶著飯來加班,餓了,吃一口冷飯。

當時,還流傳著一個“停電不停車”的故事:一次,正在噴涂絕熱層,電動駕車轉著轉著,突然停電了。這時,噴涂層還沒有固化,一旦停下來,產品就會報廢。情急之下,幾個小伙子七手八腳把皮帶從電機上拆下來,用手拉著皮帶旋轉駕車,直到噴涂層均勻固化。剛停下來,一個個累得直接癱倒在了地上。

1968年1月26日,“七百七”發動機首次進行旋轉試車。領銜“七百七”發動機研制生產的是副院長、技術專家楊南生。發動機豎立在試驗臺上,周圍捆綁幾個小火箭以推動產品旋轉。事與愿違,點火30秒后,發動機突然爆燃,試車失敗。熊熊燃燒的火焰剛剛熄滅,楊南生帶著負責絕熱技術的“小年輕”,冒著刺鼻煙霧和高溫炙烤走上了試車臺,近距離查看造成試車失敗的原因。那一次,大家在“七百七”殘骸邊足足蹲了40分鐘。

接下來,是反反復復的故障原因排查,一次次的改進和試驗。經過一年的摸索,“脫粘”這個最大的難關終于被攻克,“七百七”迎來了黎明的曙光。在之后的19次地面試車中,“七百七”表現優異,全部獲得成功。1970年年初,飽含固體創業者心血和汗水的“七百七”發動機正式交付出廠。

1970年4月24日晚9點35分,伴隨著巨大的轟鳴聲,長征一號運載火箭騰空而起,拖曳著一束耀眼的白色尾焰,飛向浩瀚太空。幾分鐘之后,第三級固體火箭接受指令,點火,助推衛星入軌。9點50分,《東方紅》樂曲聲傳回地面。

當“東方紅”一號衛星成功發射的消息傳遍神州大地,當得知“七百七”發動機就是長征一號運載火箭第三級的時候,“河西”歡聲雷動,萬分感慨之下,熱淚盈眶的人們自發組織起了游行,敲鑼打鼓抒發著心底的驕傲和自豪。曾經神秘的“七百七”發動機是塞外航天人用雙手為中國航天事業樹立起的一座歷史豐碑。

編輯/戎文華