忠誠鑄春秋

李海孌

習近平總書記指出:“‘兩彈一星精神是寶貴的精神財富,一定要一代一代地傳下去,使之轉化為不可限量的物質創造力。”習主席的這段話有力地詮釋了核鑄強國夢的深遠意義。“兩彈一星”事業培養出了一支不怕犧牲、無私奉獻、勇于創新的科技和建設隊伍;創造了國際科技史上的不平凡,為中國國防安全體系奠定了堅實的基礎;“兩彈一星”的研制成功,增強了中國人民的自信心和民族自豪感。在這項艱苦卓絕的事業中所孕育出來的紅色精神,永遠值得中華兒女代代弘揚與傳承。

——題記

一

在中國共產黨成立100周年到來之際,筆者深入采訪了居住在全國各地近百位“兩彈一星”建設大軍的親歷者,其中點火裝置組的孔祥順、郝金璽、趙炯、王自和等就是這支科研建設大軍中一個非常重要的科研小團隊。在核武器研制過程中,他們默默無聞地投身于這一偉大壯麗的事業中,他們是茫茫人海里最平凡的一員,他們是大海里最美的一朵浪花,他們以無聲的誓言使青春綻放了最絢麗的色彩。

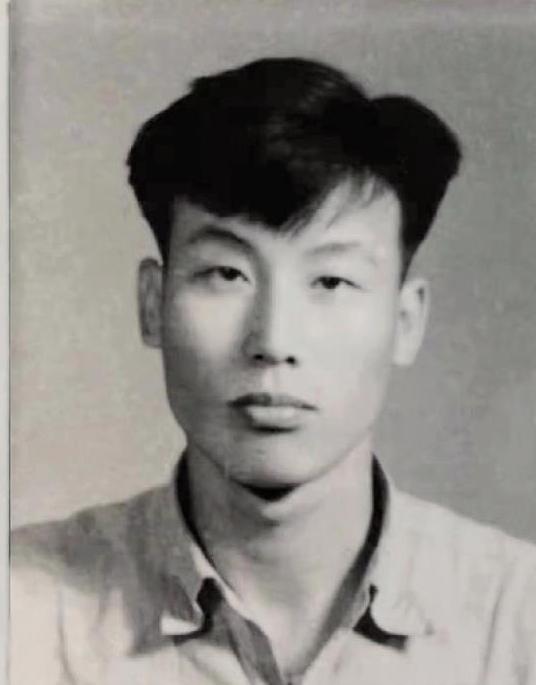

1960年7月,孔祥順大學畢業被分配到二機部第九研究所四室一組工作,組長是宋家樹。

“其實,剛到九所時我也不知道自己要干啥,單位保密要求很嚴格,上班必須拿著出入證和工作證,才能進出單位大門,門口都有解放軍站崗。我們每天到所里上班時,得先把保密包從保密室拿出來,保密包都是用橡皮泥封好的,上面有戳有印。我們打開橡皮泥封印,記錄每天的工作問題,下班后,再用橡皮泥將保密本封起來,交給保密室。必須做到不該問的不能問,不該說的不能說。同在一個辦公室里,坐在對面的同志干啥我不知道,我干啥他也不能問。比如到書店找出要看的書,首先得看看周圍有人沒,沒有人才能拿出來看,有人就得躲避著點兒。”孔祥順回憶道。

進入二機部第九研究所的孔祥順除了上班,只要有空就趕緊跑到情報所、圖書館等地努力尋找、查閱相關的資料,為提高自己的業務能力做大量的儲備。不久,所領導派孔祥順到二機部五所(通縣)去實習,任務是了解掌握鈾的冶煉知識及學習氧化鈹坩鍋制作,主要學習鈾-238,還沒有接觸鈾-235。當時正值國家困難時期,人人都吃不飽飯,五所自然也不例外,剛到那里實習的孔祥順和同事們,雖然餓得頭暈眼花,渾身沒有力氣,但是,每天還得到地里打豬草喂豬,完成領導規定的60斤豬草任務。他們從夏天到冬天干了將近半年,直到沒有豬草可打時,才進試驗室實習。當時,五所的試驗室只有一個從蘇聯進口的小鎢絲爐,100毫米直徑,高約400至500毫米。在試驗室科研人員的帶領下,他們第一次接觸到了鈾,接觸到了提純鈾的坩鍋,將坩鍋放在鎢絲爐上提純鈾,加1000多度高溫使鈾溶化,揮發雜質,提純,制成鈾錠。他們跟著五所的科研人員認真學習,虛心請教,從不懈怠。一年后孔祥順返回九所四室。

二

其實,二機部九所四室當時也沒有什么試驗設備,一臺進口的5公斤真空感應爐是他們唯一的設備。面對一窮二白的科研條件,組長宋家樹積極調動大家的智慧,群策群力,自己動手制作試驗所需的一切工具。孔祥順小組的任務是制作提煉鈾的氧化鈣坩鍋。剛接到領導命令時,孔祥順一頭霧水,不知所措。在五所實習時見過氧化鈹坩鍋,但氧化鈣坩鍋是如何制作的,他根本不知道。怎么辦?面對班組成員們的一臉茫然,孔祥順經過冷靜思考,唯一的辦法就是走出試驗室搞調研。于是,他孤身一人跑到北京大學、原子能所等單位去調研、學習。功夫不負有心人,經過他多方請教與學習,終于搞明白了制氧化鈣坩鍋所需要的材料和粘結劑等成型及燒結工藝。然后,他就帶著研究小組人員,開始了艱苦的籌備工作。首先購買材料,模具由小組成員動腦筋設計,然后再找加工廠加工出來。在一無所有的條件下開始摸索做試驗,他們先將氧化鈣材料就像蒸饅頭和面那樣和成塊,反復揉搓成軟硬均勻的團,然后放進模具里壓制成形,按照試驗需要,將其制作成一個適合提純鈾的坩鍋。

上世紀初的東北大地,因為擁有豐饒的土地,招致外國賊子的極度垂涎,而使之淪為災難深重之地。處于內憂外患中的祖國,遍體鱗傷,極度羸弱。1935年5月30日,在長春大地上,一個聰慧的男嬰孔祥順降生了,這對于給資本家、日本人扛活兒,靠出賣苦力艱難養活家的年輕的孔父,無疑是十分幸福的,望著初到人間的兒子,孔父的心里流淌著喜悅,他暗暗下決心,無論吃多少苦,都要將兒子培養成人。窮人的孩子早當家,家境的貧寒,反而鍛煉出孔祥順剛毅的性格。弟兄倆,作為老大的他很小就非常懂事,他知道父親出去扛活兒很辛苦,幼小的年紀就開始替母親承擔一些力所能及的活計,比如掃地、喂雞等,稍大一點后就什么活兒都得干,比如買柴、劈柴、擔水等。長春的冬天特別冷,馬路上的積雪有一尺多厚,一個冬天都不會融化。在那滴水成冰的冬天,他經常拉架子車到木工廠去買板皮當燒柴。由于天太冷,他的手指頭經常被凍僵,回到家后,無論凍得多么厲害,母親總是先用雪使勁給他搓,每次都會把他那雙稚嫩的手搓爛,但必須得慢慢讓手指頭緩過來,從不敢用熱水洗,否則,雙手就會被廢掉。幸好母親有經驗,才使他的手沒有落下凍瘡頑疾。

盡管家庭條件很艱苦,但頗有遠見的父親盡力供他們弟兄倆念書,希望他們能夠學點文化。到了入學年齡,被母親牽著手領進小學校的孔祥順,心情是忐忑的,學校里那么多學生,令他有些不知所措,他緊緊抓著母親的手,怕母親將他松開。母親柔聲安慰他:“兒,不要怕,到學堂要聽先生的話,與其他人好好處,好好念書,進去吧。”那時候還是偽滿洲國,小學是日本人辦的,得學日語,孔祥順很快就熟悉了念書環境,學習成績也名列前茅,得到老師的夸贊。到他念初中時,長春解放,他進入公辦學校念書,學費不高,為家庭減少了很多負擔。上大學時有助學金,吃飯不花錢,他順利地完成了學業。

“1953年,我考入哈工大金相熱處理專業,班里共有50多人。1958年,中央組織部部長親自下調令,從哈工大抽調了10個人,到北京學習第二專業,其中就有我。那天系主任把我們10個人一起叫到他到辦公室,正巧趕上學校停電,主任點了根蠟燭,除了那點燭光,房間四周黑咕隆咚的,他嚴肅地告訴我們:‘這件事兒很秘密,中央組織部下調令讓你們到北京學習第二專業,到那兒后,除了好好學習之外,你們還必須做好保密工作。其實,別的不說,我覺得當時點著蠟燭的那種氣氛就很神秘。第二天,我們10個人從東北坐火車趕往北京,經過兩天的顛簸后到達,下火車時,來了一輛解放牌大卡車接我們,10個人就那樣嘁哩喀喳地把行李往大卡車上一撂,大卡車從北京站一直開到清華園。一進清華園,我立刻明白了,心里既驚訝又很自豪:哎呀媽呀,我這是到這兒學習來了。當時,從清華大學抽調了8個人、從北京鋼鐵學院抽調了9個人,加上我們10個人,共27個人組成了一個新班,學習反應堆活性材料及結構材料專業,代號230專業(核材料)。校長是蔣南翔,系主任是何東昌。在清華大學,同時抽調進來的同學也都是在其他院校學習4年有余,基本臨近畢業,學校將我們230班叫躍進班,因為正值大躍進時期。當時清華大學這個專業只有三年級的學生,四、五年級還沒有學生,所以,我們到那里學習兩年后就可以參加工作,比清華大學本專業的學生早一年畢業。我從1953年考上大學一直到1960年畢業,整整深造了7年。”孔祥順說。

西北工業學院航空材料專業的郝金璽也與孔祥順在一起工作。他們在九所經過兩年多的學習與鍛煉后,1963年,領導交給他們組一項任務,即研制代號9502部件。生產部幾乎沒有任何加工設備,他們也沒有自己的試驗室。“既然自己沒有生產條件,就得想辦法創造,那就是利用外部條件搞自己的試驗。”誠然,原子能所(401所)是他們搞試驗的最佳去處,那里有與他們研究專業相對口的科研團隊和試驗場所。那是1963年底,隆冬季節,幽燕瓊花飄,長城雪茫茫。冒著極度嚴寒,帶著試驗任務,汽車把他們拉到房山縣坨里鎮原子能所。王樹仁,1956年北京鋼鐵學院畢業,是六室攻關小組組長,帶領他們攻關。顧問李林(李四光的女兒),是六室主任,何澤慧是技術顧問。他們去的5人分別是王凌峰(六級車工,手藝高超,從無錫調入)、劉雨林(鉗工,志愿軍偵察排長,轉業后做鉗工)、郝金璽(大學生、黨小組組長)、孔祥順(組長)、晁富海(中專生)。最初派的技術攻關小組三人中只有郝金璽是黨員,王凌峰與劉雨林是后來派的兩位技術工人。剛去時,他們5個人配合六室攻關小組同志一邊搞科研,一邊努力學習。必須要在規定時間內將9502部件做出來,由于科研任務非常緊,他們沒有禮拜天,沒有節假日,連過春節都在攻關。整個科研小組的人基本是連軸轉。“一開始我們誰也不知道怎么做,這個部件就像乒乓球,但比乒乓球還要小,我們嚴格按照領導的要求,先采用紫銅管,用液壓吹出個泡,裝入9501粉末后,再將其封起來。制作出來一看不合格,就再改,如此反復。但是,這樣制作出的殼不均勻,厚薄不一樣,形狀尺寸都不規則,更談不上精密度,最后這個方案被否定。后來改成用機械加工這個方案,即用金屬材料制作成兩個半球殼。在車床上加工,對這個球殼有很高的尺寸精度要求,有形狀公差的要求,要求十分嚴格。首先把兩個半球殼加工出來,然后把兩個半球殼對合粘接,再在一個半球頂端切一個小口,目的是裝入9501粉末(9501粉末是由九所的王方定小組研制成功的。)最后,用一個小塞子密封口。”孔祥順回憶說。但如何解決小球內裝入材料的密度,因為尚處在研制階段,大家誰也不知道。于是,大家就聚在一起熱烈討論,晁福海說:“如果想要將小球里的粉末裝實,我看采用墩的辦法最合適。”郝金璽也覺得此法可行。“但問題是用手墩的辦法并不科學,因為用力不均衡,會導致小球內所裝粉末密度不均勻。”孔祥順說:“你們看,我們是不是可以考慮采用儀器震動的辦法,控制住同等速度和同等時間,這樣就可以保證小球受力均勻,從而保證每一個小球內所裝粉末的密度均勻。”郝金璽說:“僅震動這一環節,究竟該怎么做、怎么去完成?我們還必須得再仔細研究琢磨,研究所不就是要搞研究制作的嘛,不行,不行就另行改進。于是我們幾個人分頭到圖書館找資料,根據資料再做試驗,經過多次反復研究之后,終于找到了可以用磁鐵伸縮的原理,給磁鐵組通上交流電,使其震動。這些工作經驗都是我們通過無數次試驗慢慢摸索出來的,而做震動所需的儀器全都是我們自己動手做的,因為那時候根本沒地方買去。經過多次討論與試驗后,我們最終采用儀器震動的辦法,解決了裝材料的密度與密度均勻這個難題。”

“因為9501粉末性質活潑,具有放射性,操作時需十分謹慎,因此,裝入小球時不能在正常的空氣條件下操作,必須在不銹鋼制作的密閉的手套箱內進行操作。操作箱三面密封,在前面的透明玻璃窗下面留兩個口,由操作人員帶上厚厚的橡膠手套將兩只手伸進去操作,其操作難度相當大。另外,操作箱內還必須充滿氬氣,操作過程對氬氣的要求十分嚴格,一般的工業氬氣不行,就連提純度99.9%都不行,必須是99.99%。要攻克這道工序其難度也非常之大,怎么辦?還得出去學習,搞調研。于是,我們就到哈爾濱等地繼續進行調研、學習,經過反復研究、反復試驗,終于想出辦法將氬氣中的活性氣體、氮氣和氧氣等雜質去掉,最后達到提純99.99%的要求。”孔祥順接著回憶道。

1963年12月7日,是個令郝金璽終生難忘的日子。他們在對9502部件進行檢漏測試時,曾出了一個大事故,這個事故的主角就是郝金璽。原子能所二室有一臺從蘇聯買的氦質譜檢漏儀,在當時是屬于高科技產品。當時,在全國也只有原子能二室有這個儀器。那天,郝金璽在做9502小球檢漏測試,如果小球漏的話,檢漏儀器就會報警;如果不漏,儀器就不出聲。結果儀器出現了既像響又不太像響的那個樣子。郝金璽知道,這個小球的密封是不能出一點問題的,必須要做到100%。當時郝金璽心存懷疑,拿不準。便與孔祥順組長商量:“組長,似漏非漏的,你看這個小球該怎么辦?”孔祥順說:“那就用溫水煮的辦法,再檢查一下,之前我們也用過這個方法,雖然土但很直觀。”于是,郝金璽將小球拿回辦公室里,用燒杯盛上水,放在電爐上加熱,然后將小球放進去,他就站在燒杯跟前認真觀察小球冒不冒泡兒。非常不幸的是,在煮的過程中,小球意外炸開了,里面裝的9501粉末全都噴出來了,不但撲了郝金璽滿臉滿手,連整個辦公室都是黑色粉末,他的臉被燒傷了,手也被燒傷了,吸進體內的粉末有多少就不得而知了。當時,孔祥順正在手套箱跟前正往小球內加粉,有位同志跑過來喊他:“孔組長,可了不得了,出事了,郝金璽出事了!”他趕緊跑過去,到辦公室一看,哎呀媽呀,好家伙,滿屋子都是粉塵,看到那個陣勢,孔祥順懵了,大伙都慌了,趕緊向所領導匯報。401所的領導們很及時地把郝金璽送到北京的解放軍307醫院,在醫院住了21天。醫院上下,從院長到專家都圍著他,為他做了最精心的治療,當時他的右臉頰上被燙傷一大片,右手燒傷嚴重。出院后,單位還安排他到北京小湯山療養院去療養了三個月。

三

在接通我的電話時,電話那端傳來了郝金璽老人洪亮、底氣十足的爽朗的聲音,一口挺標準的普通話。

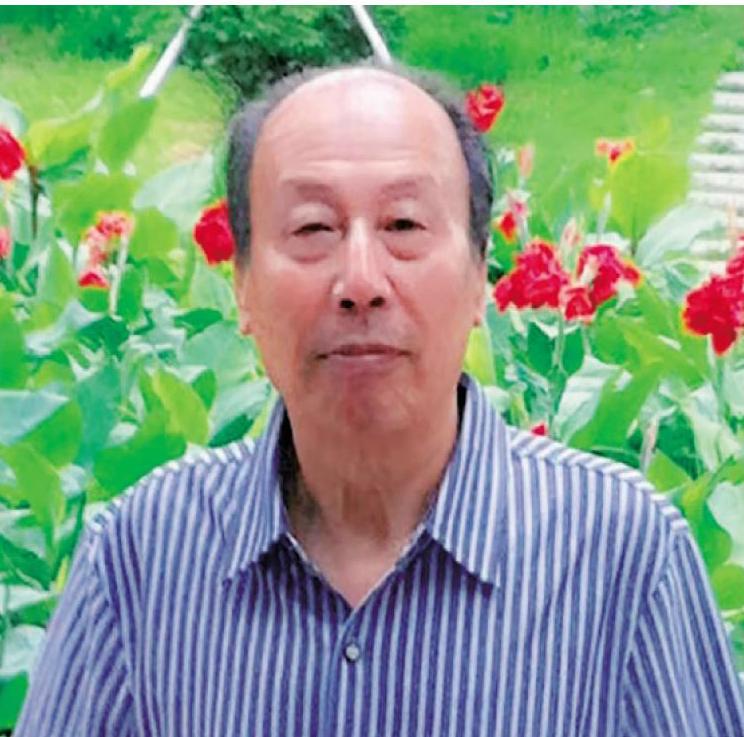

“我在西北工業學院上大學的時候,被分配在炮彈引信專業,一年以后炮彈引信專業被撤,將我轉到金屬材料專業,學航空材料專業,畢業后又偏偏搞核材料專業,我這輩子就是與這個點火專業分不開。令我感到無比榮幸的是,研制點火裝置組只有我一個人從北京到草原,再從草原到九院,從開始做到底,一直到退休我都在負責研制這個產品部件。我這一輩子主要就干了這一件事!”今年已經83歲高齡的郝金璽老人非常自豪地對我說。

郝金璽,原籍河南人,6歲隨父親到西安,在西安鐵路小學、鐵路中學上學,中學畢業后考入西北工業大學。弟兄六個,兩個妹妹,他是老二。父親在西安鐵路局工作,是個扳道員。拿他的話說:“就和《紅燈記》里的李玉和干的一樣的事兒。”

在大學里郝金璽是班長,表現很好,積極進步。1960年5月光榮入黨,先后任黨支部委員,團支部書記,學生會委員,同年被作為學校預備教師留校。1961年大學畢業時,二機部到西工大招收畢業學生,結果,審查后有很多人沒有通過政審,他們要求學校再補充。因為當時都已經分配完畢,沒有人可做補充,只能從留校的學生中抽人補充,郝金璽就這樣被抽調到二機部。

當提到那次事故時,郝金璽老人說:“那一瞬間我也傻了,我才23歲呀,還沒有談戀愛、沒有娶媳婦呢,這要是身體被毀了可咋辦?說實話,處在當時當地,說不怕,那是假的。但又一想,我是共產黨員,這事幸虧是發生在我的身上,換成別的同志,還真不好向黨交代呢。”郝金璽爽朗地笑著回憶道。“后來,經過307醫院精心治療后,我的臉上留下一片深色的疤,就像一片胎記,大夫說沒有事,半年后慢慢會消,以后不會留下疤痕。果然,慢慢的淡了,也沒有留下疤痕。出院后,組織上又讓我療養了三個月,恢復得很好。后來。四室的書記佘平(刁軍壽的愛人)找我談話,問我是否需要換個崗位,我說:‘不,我要求繼續回401所攻關,因為我是黨員,9502部件是核試驗中的重要部分,只要做事就會有犧牲的,能夠參加到這個工作當中來,是我的榮幸,我很高興做這份工作。就這樣,我有幸繼續參與9502的研制工作。經過我們大家一年多的不懈攻關,到6月份終于拿出合格產品。”郝金璽自豪地說。

“在原子能所我們只制作了5個合格的9502小球,由我提著裝有5個小球的保密包,坐在北京吉普車內,再由兩位解放軍戰士一左一右端著沖鋒槍保護,前座上還坐著一位保衛科的保衛人員,三人全副武裝地押著我將小球送到了九所。當時,別人不知道,還以為我犯了什么事呢!其實,押的不是我而是那寶貝小球。我親自將小球交給九所三室的胡仁宇,由三室對小球進行物理測量。當時九所領導、專家開會,最后決定的時候讓我去參加,會議最后選出一個正品,一個備品。1964年9月,要將9502小球運往核試驗基地的時候,我記得很清楚,是王淦昌親自抱著裝有9502小球的保密包坐在飛機上,連警衛員都不讓接手,任何人都不讓碰一下,由他小心翼翼地將其呵護到核試驗基地。

后來,關于這個9502還出過一個小故事:當時,我們將9502小球從401所交到九所的時候,用一個小木盒子裝著,木盒大小約100mm×100mm,是一個約3寸多的方盒。將這個小盒子裝上運輸車,由保衛科押運,等到目的地時,眾人卻怎么也找不到這個小盒子了,這下押運人員可急壞了,大家都著急啊,后來,將車廂里的東西全都搬出來后,才找到它。因為它太小了,車在行駛過程中將它顛到地上了。就因為這件事,保衛科專門下了一個規定,以后運輸這個9502必須做一個965的大箱子!在箱子里面的四個角用彈簧將其拉住,防止它亂跑,就害怕再找不到它。這是發生在221基地的真實故事。”郝金璽回憶說。

四

“1964年8月份我們將合格產品交給所里以后,10月份我們幾個就背著行李上草原了,到221基地去。當時,就把那些不用的、不合格的、有問題的小球裝了一個箱子,由我帶著,有兩個保衛科的人員護送著,坐著軟臥,還帶著免檢證,這東西后來都上繳給保衛部了。這些東西平時打炮用得著。到這里,基本上是白手起家的,因為從北京到草原上的就我們幾個人,從401出來,就一個腦袋裝著那么點技術,其余我們什么也沒有。到草原上后,102車間就給我們了十幾間工作間,里面的設備等,都需要重新購置,有些需要自己制造,有些需要訂購。當年我們組18人,搞工藝的人占一半,其余一半都是搞檢測、測量等工作的。我們加班加點,共同努力,用了不到半年時間,就將工作間搞起來了。”郝金璽自豪地回憶道。

“那時候,我們沒有想過其他的,什么危險和害怕都放在腦后了,只想著為黨、為國家完成任務。這就是我們所謂的‘干中學,學中干。將我們制作的9502小球內裝入9501粉末后,通過‘尺寸精度、檢漏測試、密度均勻度、含氘量測量四項檢測合格后,這個部件就算加工完成,然后入庫。第一顆原子彈爆炸成功以后,國務院給我們小組發來賀電,由周總理簽名,大意是祝賀我們在第一顆原子彈成功爆炸中做出的突出貢獻。直到接到賀電,我們才知道這9502是做什么用的。非常遺憾的是電文原稿沒留下來。”孔祥順自豪又不無遺憾地回憶道。

“我們在北京將9502部件研制成功后,1964年年底,整個研制小組就到221基地去繼續工作。設計部、試驗部和生產部三大部遷往青海,理論部依然留在北京。1964年10月下旬,我和我的科研小組來到草原,一分廠廠房建好后,我們直接被分配到一分廠的核心車間102車間點火裝置組(工藝四組)。用于原子彈、氫彈核心的部件都是在102車間完成的。102車間放射性和毒性是最大的,所以,當年我們車間職工享受的保健費也是最高的。初到草原,重工段的機床都已經安裝到位;輕工段還沒什么設備;點火裝置組也就是只有幾間空空的試驗室。我們再次開始白手起家,陸續買回了大小機床、測試用的射線測試儀器、放射源、設備儀器以及必要的物資。不到半年,大伙加班加點地將車間工作的架子搭起來。這中間,我到大連等地考察如何制作手套箱,兄弟單位大力協同,積極配合,給予我們最大力度的支持。只要看到代號是03任務、02任務,一律都給開綠燈,要求他們啥時候做好就啥時候做好,速度非常快,絕不耽誤事。因為這些產品做好后要交給部隊使用,所以二炮也派了個大校在我們組實習。當年,在原子能所我們是靠外部條件在搞研制,轉到221基地102車間后,我們終于建立起了一套屬于自己的生產線。之前,檢漏用的是原子能所二室的氦質譜檢漏儀,現在,我們終于采購回了屬于自己的儀器設備以及必要的生產所需物資:大小機床、手套箱、振動臺、氣體凈化裝置和氣體分析儀、英國進口的氦質譜檢漏儀、性能測試用的射線測試裝置、放射源、手搖計算機等,9501粉末制備裝置也移交給我們,并入工藝四組。經過緊張的調試,各小組基本達到開工生產條件。1965年開始9502產品進入試生產和批量生產階段,直到交付部隊使用從未中斷過。隨著核彈小型化、武器化,9502產品也有所變化,在后來的多次核試驗中,我組都有人隨行跟蹤測試,圓滿地完成了歷次的任務。”孔祥順自豪地回憶說。

“1969年3月,我依依不舍地離開草原,作為先鋒到四川籌建九院,在那里搞9502工號的設計、設備、訂購等工作。幾十年來,一直奮戰在點火裝置這個崗位上,可謂是為核武器事業做出過無悔的奉獻,直到1997年退休。”郝金璽老人自豪地回憶說。

“雖然當年我曾受過傷,但是黨和國家給予我很好的治療,我非常感謝黨、感謝解放軍307醫院,他們的醫術水平高超,經過他們的精心治療,再加上出院后的3個月療養,使我沒有落下任何后遺癥,心靈上也沒有留下任何陰影。到現在我已經活了80多歲,我有一個幸福美滿的家庭,兩個姑娘一個兒子,都是大學畢業,兩個外孫兩個家孫,外孫已經工作,一個在成都當律師,一個在澳大利亞讀研究生,畢業后已在那里工作。兩個孫子健康聰慧,正在讀書。”老人幸福地傾吐著自己的心聲。

五

自古忠孝難以兩全,鐵骨男兒既然選擇為國盡忠,就不能在家為父母盡孝、為妻兒盡責。1971年,孔祥順收到父親病重、盼兒速歸的家書,等他輾轉趕回家時,已經離世9天有余的老父親竟一直被放在太平間里等他,見此狀況,這個七尺男兒再也無法忍住那埋藏在心底的悲痛……

為了完成祖國交付的這項無上榮光的事業,孔祥順與愛人分居12年之久,期間曾有三年沒有回過家,但他們對愛的這份執著與守望,的確令人感動。1972年,孔祥順調入錦州變壓器電爐廠工作。剛轉到地方的孔祥順,一切都要從頭開始,如設計、畫圖等,從組長到科長,再到廠長與總工程師,1984年光榮入黨,完成了他人生至真的追求。其愛人是錦州市合成纖維廠化驗室工人,他倆是經親友介紹認識的。婚后夫妻感情篤深,兩地分居12年,依然不棄不離地堅守著彼此的承諾。他們的兩兒一女均由妻子獨自撫養長大,其中的艱辛與苦楚只有妻子自己明白。孩子們在艱苦中健康長大而且都很有出息,小兒子在民航工作,大兒子在長春第一汽車制造廠工作,女兒一家定居天津。如今,87歲高齡的孔祥順老人,兒孫繞膝,安享晚年幸福生活。

點火裝置組在五所完成最初的研制工作后,從長城腳下遷移到金銀灘草原,他們不但建立起了一條屬于自己的生產線,還擴大了人員隊伍,由最初的5位擴大到18位。王自和與趙炯就是1964年隨著大隊人馬來到這里的。當年在北京時的5個人,到基地后就成為組里的老技術骨干,他們積極推行老人帶新人,師傅帶徒弟。車間新分配來了大學畢業生、老工人(車工、鉗工等)、青年學徒工等,擴充到18人。這18個人,又分為加工組、粉末填裝組、檢漏組和含氘量測試組等。王自和與趙炯就是這時期分配到這個組的,王自和在含氘量測試組,趙炯在粉末填裝組。

六

趙炯是河北石家莊人,父親是軍人,駐軍北京。于是,全家人隨父親遷入北京生活,從小學三年級他便開始了在北京念書的經歷。1964年高中畢業,參加高考后,當時曾被兩個學校錄取,一個是首都體育學院,還有一個是某高校的會計專業。拿現在的話說那些都是三本學校,而當時人們的觀念是學好數理化,走遍天下都不怕。趙炯感覺他考的這兩個學校離他心目中理想的專業和學校都相差甚遠,極不滿意,那兩個大學他都不想上。也正巧趕上二機部招工,他一想:遠走高飛吧。所以,當年10月份,他被招工到青海的221基地。

“我到102車間時,孔祥順和郝金璽等老一輩技術員們已基本將這套技術研制成熟,所以,我只是跟著他們干就行了。別看這個東西小,但是它的作用是非常重要,沒有它,就無法產生核爆炸。

從理論到變成產品,是一個質的飛躍。我們的組長孔祥順,就是將中子源從理論變為實際東西的牽頭人之一,這套工藝最開始就是由他們三個人(孔祥順、郝金璽、晁福海)與五能所的科研人員一起研制的。我到草原上時,正趕上與他們一起購置、安裝設備、儀器等,班組人員配齊后,就嚴格按照任務要求、工藝流程要求進行制作。

我主要做的是裝填料這道工序,即先將9501粉末放入手套箱里,再裝入9502小球內。從9501的制備,到裝入9502,最后把它密封起來,這就是我的工作。僅這套工序,想要將它做好也是很費勁的,因為必須得在手套箱里操作,手套箱里的手套很厚很大,而9502小球就像一個乒乓球大小,平常拿在手里就很難,放進去后戴上手套拿就更難,不但拿住難,手套箱還得充氬氣,凈化,如果里面有空氣,一打開馬上燃燒,只有先將箱內環境達到要求標準以后,再將9501粉末瓶子打開,將其裝進像黃豆大小的孔里。操作時需帶手套、口罩和眼鏡,所以,操作起來其難度相當大,從充氬凈化,裝粉末,到震動其密度均勻性是否合格(要求裝填的越滿越好,密度越大越好),到粘膠密封,再將其擦干凈,烤干,到開箱取出來,完成這一套過程起碼需要兩三個小時。這還得是技術熟練工,如果技術不熟練,有時候半天甚至一天都完成不了一個。粉末有放射性,一遇空氣就燃燒,如果操作不當,一旦吸入體內,便很難被排出,對人體有傷害。這是操作者必須克服的一個難關,首先心里不能懼怕核輻射,要勇敢面對它;其次要膽大心細,技術熟練,這樣完成操作就會輕松自如很多。有一次我們在搬遷設備,抬手套箱時,不小心壓住了我的腳指頭,當時疼得我冷汗直流,再后來就變成了灰指甲,至今一直沒有好。這是金銀灘草原給我留下的一個永久紀念。”趙炯平靜地回憶說。

“‘草原上沒有樹,我摘一片云朵遮涼;草原上沒有水,我卻聽到了麻匹河的淺唱;草原上沒有雨,我就借柳枝將凈瓶之水潑灑……當年,草原上沒有一棵樹,50多年前的草原干旱又少雨,為改變我們的生存環境,為了讓后人能夠更好地享受綠蔭,廠領導年年都號召我們植樹,但那時候,我們種的樹都不活,無論種什么樹都種不活。雖然當時很年輕,20多歲,但是在海拔3000多米的地區挖坑、擔水,又掄鎬頭又掄鐵鍬的,很費力氣,我們每個人都累得氣喘吁吁的,關鍵是還種不活。當時流行一句話:‘頭年青,二年黃,三年進爐膛。

我在高原工作10年之后,由于種種原因,1975年5月份調回北京。換了新單位,就得適應新環境,自我感覺文化程度不夠,就到空軍政治學院掛職念書深造。期間我先在北京宣武區文化局上了幾年班,后來恢復國家工商總局,我又調到那里去,在那里工作了20多年,后來在國務院發展研究中心退休。

2004年,我到草原開會,還專程到紀念碑下拍了照,還雇了個車,專門到一分廠去看了看,當時一分廠是空著的,大門緊閉不讓進,我深表遺憾。聽說現在那里改成什么火電廠被地方利用了。這挺好。回來后給同事們講了這個故事,他們非常羨慕:‘說你做的這個事兒很光榮。在我人生的青年時期,能夠到221基地工作,這是一種緣分。生命里有這么一段經歷,有這么一段過程,自己能夠在最美的青春歲月里為國家做那么一點點貢獻,每每回憶起來,光榮與自豪便涌滿心間。”趙炯的回憶里充滿了對祖國、對這片草原的無限熱愛。

七

“兩彈一星”的研制過程是中國歷史畫卷上最絢麗的一頁,也是最令人難忘、最輝煌的一段歲月。它既創造了奇跡又孕育了精神,它在人類歷史進程中樹立了一座不朽的豐碑!當祖國母親的安全受到威脅時,科學家們紛紛歸國、工程技術人員義無反顧、解放軍戰士、工程兵、莘莘學子全都聽從黨的召喚,從四面八方匯聚到一起,從長城腳下轉戰到青海大草原,多少個不眠之夜、多少個嚴冬酷暑,集全國之力,集大家智慧,以高度的“熱愛祖國、無私奉獻、自力更生、艱苦奮斗,大力協同,勇于攀登”精神創造出了人類科學技術史上的偉大奇跡!

在河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣境內有一個美麗的高嶺——塞罕壩,地處內蒙古高原東南緣,與河北北部山地交匯,是一處水草豐美、森林繁茂、禽獸群集之地,是遼、金時期的“千里松林”, 歷史上作為皇家狩獵之所,曾被譽為“水的源頭、云的故鄉、花的世界、林的海洋。”清朝著名的“木蘭圍場”便是此地。

1938年5月,王自和出生在這個美麗的高嶺之地。王家世居塞罕壩,農民出身。王自和弟兄5個,他排行老二。家中清一色男孩,其家境之艱難可想而知,其父母負擔之重也可想而知,但是,其父母目光之遠更讓人欽佩。

解放前的塞罕壩,美麗的容顏被外強鐵蹄踐踏,豐饒的土地被日本鬼子擄掠。出生于美麗高嶺的王自和,苦難的青少年時代就是在那里度過的。但是,性格樸實而堅韌的父母,沒有向苦難屈服,他們在苦難中尋著希望的曙光,那就是讓孩子讀書,讀書是他們在黑暗中所能觸摸到的唯一光亮!

從被父親送入私塾開始,王自和也開始了他那艱難的但又孜孜不倦的求學之路。“小時候家境貧窮,不怕姑娘你笑話,我小時候就沒穿過囫圇褲子,那時候,在村子念私塾的有20多個小孩兒,我們可都是光著屁股在念書啊。”王自和在電話那端心酸地回憶道。

在如此艱難的條件下,父母竭力供孩子讀書的心情亦可見一斑。大不幸的是,1953年3月5號,年僅42歲的父親英年早逝,這個日子對于尚未成年的王自和來說是刻骨難忘的。父親過早地撒手人寰,家庭重擔自然就落到了母親柔弱的肩上,帶著他們5個孩子,柔弱的母親真是受盡了苦難。為此,他剛20歲的大哥就過早地成家,一個在困難中掙扎的家,由他大哥和大嫂幫著母親一起支撐,一家人勉強度日。

在困苦中煎熬的王自和終于考入初中,后來他的三弟也考上了初中。但家里實在太困難,大哥出于無奈,只好到學校找領導談,讓他倆其中一個回家,留一個念書,于是他的三弟無奈休學,回家放羊。弟弟的成績也很好,每每看到不能上學念書的弟弟,王自和的心里就像刀割一樣難受,總感覺是自己欠了弟弟。好在一年之后弟弟返校復學,這令他開心得不得了。弟弟初中畢業,被保送到承德師專,1961年師專畢業后,光榮入伍,在齊齊哈爾服役16年后,復員到承德市公安局工作。上世紀60年代生活困難時期,家里更加困難不堪,所以,最小的兩個弟弟沒有機會念書,至今在家務農。那是在吃大食堂的時候,母親在食堂做飯,需要經常推碾子磨高粱面,由于出汗著涼,從此一直咳嗽,由于家貧沒錢醫治,最后發展成哮喘病,最終帶著沒有看到兒女全部成家的遺憾去世,享年69。“我一直非常感恩哥哥嫂子支持我們上學,如果不是有哥哥嫂子的大力支持,也就沒有我的今天。”王自和感恩地說。

1959年,王自和考入太原機械學院機械專業,半學期后,即1960年1月學校選他到哈爾濱工業大學物理師資代培班進修,學業四年,專業物理,畢業后回原校當教師。進入哈工大,他們班有20多個人,學校沒有為他們單獨開課,跟著原招生的本科生一起上課。

“經過三年困難之后,國家進行國民經濟計劃調整,當時有個八字方針:‘調整鞏固,充實提高。高教部作出規定(部長蔣南翔),凡在外校代培的學生原則上一律歸所在院校。鑒于這種情況,哈工大就撤銷了物理師資代培班,按規定當時到哈工大進行代培的學生都要返回到自己原學校。因為我原來的學校與哈工大是一個系統,當時學校派了我和另一位同學一起到哈工大進行代培的,那個同學現在江油。記得太原機械學校給我們來信說:‘你們的出路有三條,一留在哈工大念書;二回太原機械學校等安排;三學校不給安排工作,你們被下放回家。我們考大學就是為了念書,下放回家算干什么的?于是,我和那個同學商量:‘咱們不回去,就留在哈工大繼續念書。就這樣,我成了哈工大工程物理系試驗核物理系的學生。”

由于學習成績優秀,政治思想進步,王自和光榮入黨。進入大學后,很快就成為學生骨干,擔任了班干部,當了四年支部書記。在大學里,無論學校有什么重要的學生工作,都靠學生干部積極配合去完成,王自和是政治思想進步的學生干部之一。“我們上大學的時候,同學們的思想都很單純,政治工作比較好做,同學們都積極要求入黨,作為班干部,我除了努力搞好學習外,就是全力配合學校搞好政治思想工作。”王自和謙虛地說。“在大學里,學校每月給我發13.5元助學金(一等),就是我全部的生活費,沒有其他零花錢。當時正遇到國家三年自然災害時期,學生每人每月定量30斤糧食,我們班有5個黨員,全都以身作則,帶頭吃29斤。因為在那個年月,除了主食,沒有任何副食,人人都饑餓難當。記得很清楚,冬天我們吃的是附近農村種的小白菜,后勤負責人將小白菜從地里拉回來垛在食堂的后院里,那白菜凍得硬邦邦的。吃的時候,用鎬頭刨下來,擱鍋里一煮就是一頓菜。當年我們正值青年時期,每天活動量很大,吃不飽飯,就喝醬油湯或喝鹽水充饑,好多同學都浮腫。等到1963年時,助學金提高了3元。這就好多了,緊緊手,積攢一段時間,還可以利用這3元錢買一些書和其他必須品。在大學期間,放寒假我從不回家,一是交通不方便,那時候哈爾濱火車站一天就有6萬多人進出,回家一趟相當不容易。二是利用寒假在學校里勤工儉學、努力學習。

那時候因為家里貧窮,大冬天只能穿單褲子,連秋褲都穿不起。哈爾濱那徹骨的寒冷,王自和的腿被凍成了嚴重的關節炎,畢業后又直接分到青海去,那里依舊是高寒之地,在高原寒冷的地方工作生活,當年的醫療條件落后,沒有機會治療,這個病便一輩子就好不了。在青海到6月份他還得穿棉褲,如今隨著年齡的老化,他的腿疾也越來越嚴重,成為陪伴他一輩子的頑疾。目前只能采取保暖的方法,吃藥打針等都不管用。

筆者與這些老人采訪、溝通的過程,就是揭開每一位老人那平凡而又波瀾壯闊人生的過程,這一過程仿佛是在品鑒一首蒼涼悲壯的史詩、翻閱一本厚重的史書、查看一部跌宕起伏的鴻篇巨著!

八

“1964年大學畢業后,我隨著大批大中專院校畢業生一起奔赴青海金銀灘草原。被分到102車間的四工藝組(小球組),參加9502小球制作。當時很保密,小球組是干啥的我不知道,我們平常上食堂吃飯、參加職工娛樂活動時,都是一個車間職工一起玩的,但是誰是干啥的,那是不能說也不能問的,所以,彼此之間除了一個組的人知道,其余組的還真不知道都是干啥的。”王自和說。

“在制作小球的過程中,每一步走得都很艱難,首先車工得將半球車出來,要車出合格的半球,還得改進車刀,即將車刀改進成能夠車出半球的刀,此工序非常復雜,由技術員和車工師傅們自己想辦法設計完成。其二就是對包裝組工序要求最高,小球不能出現一點泄漏。

包裝組將密封好的小球交給檢測組,我們再進行檢漏、密度均勻性與藥粉的成分分析和測量,分析它是否達到工藝指標的要求。因為要不斷地將9501粉末放入小球內,為此,技術員設計了個專門置放小球的震動裝置,小球在震動儀器上放夠一定時間后,將它翻個個兒,再做不同方位的檢測,所以,需要我們不斷地進行操作,不斷地接近放射源。最后通過用放射源照射小球,用計數器計數,半小時做一次,再根據多次取得的計量數據,用手搖計算機算出平均數作為它的參考指標數。然后從眾多小球中挑選出質量最好的,完成這幾道工序后,才可完成交付。

我們在操作時都是嚴格按照工藝要求去做的,穿白大褂,戴鉛玻璃眼鏡,戴含鉛護大襟等。含鉛護大襟是擋中子、X射線和貝塔射線用的。貝塔射線是電子流,電子傷眼睛,要用石蠟擋,我們戴的眼鏡就是擋貝塔射線的;阿爾法射線怕吃到肚子里去,理論上說是一張紙就能擋住它。我在大學里學的是核物理,其中就學過如何防護的內容。知道一個人在一天里接受多少劑量是安全的,超過之后,第二天就不能再接受,盡量做到最大限度地保護自己。”王自和認真地一邊回憶一邊敘述。

通過在五能所出的那場事故之后,四工藝組的技術員們一直不斷地努力學習,不斷地對小球的制作工藝進行摸索與改進,為保證小球的密封性更好,也為了增加其安全系數,決定不再采用膠粘,而是決定采用當時最先進的辦法——電子束焊法。而這個電子束焊機當時只有中國科學院電子研究所有。

1968年,遵照上面的要求,為改進小球粘接這道工藝,車間領導就聯系中國科學院電子研究所,他們那里有一臺電子束焊機,組長派王自和與車間的一個同事(晁福海)到北京電子所出差。這次出差他們在北京待了十來天,那時候王自和已經結婚,有了自己的小家,家住東高地。十來天里,他倆跑這兒跑那兒地辦事,又累又顧不上喝水,正處于年富力強的年紀,他更不懂愛惜自己的身體,結果導致得了肝炎而自己還不知道。

“12月5號那天早晨,我們辦好事情準備回青海,鄧稼先和馬所長他倆卻在花園路3號院里等我們倆。見到我倆,鄧稼先就問我:‘你們買火車票了嗎?我說:‘買了。他說:‘你們馬上去退票,再買飛機票,坐飛機回去,前方急用你們的東西。我說:‘那好,我們馬上去退火車票,趕緊買了飛機票,票價141.7元錢。我們乘坐的214次航班,這是小型飛機,可乘坐24位乘客,當時都是客貨混裝。我們回去那天,飛機上坐了12個人,還裝著大麻袋,也不知道麻袋里都裝的是啥,12個人都是221基地的人。飛機是早晨8:40分從北京起飛,其實那時候我就已經吃不下飯,惡心嘔吐,在飛機上,更是難受得不行,一路飛機還一老起飛再降落的,到包頭降落,到呼和浩特再降落,到銀川又降落,吃過中午飯起飛,最后到蘭州降落,一路飛得很慢,每小時飛350公里。當時我特別不想坐,就想下來。在蘭州,我們住進機場招待所,當晚,機場的保衛人員立刻就向當地的保衛部門反映,保衛部門馬上就派人來到我們的住處,因為我們有正常手續,蘭字839部隊、總字819,看過證件,他們問:‘部隊還有研究院?我說:‘有啊,部隊里這院那院多了!

回到廠里后,有一次我們在開會,郝樹深(現在居住在北京燕郊)看到我眼睛黃了,說:‘哎,王自和,你小子眼睛怎么黃了?你趕快上醫院去,看看是不是得肝炎了?因為熟悉,我們之間說話那是太隨便了。檢查結果是我住院了,一下子住了三個月醫院,經過治療才慢慢康復。”王自和感慨地說:“這兩件事值得我回憶。”

九

“我與愛人冉蘭平是太原機械學院的同學,她一直在太原機械學院念書,當時我們班只有3個女同學,她是黨員,我還是預備黨員。我到哈工大上學以后,班上那幾個已經結過婚的同學,老張羅著要給我介紹對象,我都婉言拒絕。他們就問我,你在太原機械學院時就沒有個要好的女同學?說實在的,在我心里還真覺得與她比較要好。于是,我就給她寫信并提出這件事,她也沒有意見,就這樣,我們彼此確立了關系。我從1960年與她分開,1961年確立關系,一直到1967年才與她見了第一次面兒,中間隔了整整7年。當時,由于她母親患青光眼,摘除了一只眼球,哥哥患有嚴重的心臟病。無奈的她只好放棄學業回家照顧母親與哥哥,為此耽誤了一年學業。幸虧那時候教育部有要求,盡量不要丟失應屆畢業生,因為考上大學不容易。所以,校領導安排她在學校圖書館工作了一年后,讓她恢復念書,因此,她比我晚一年畢業。畢業之后,被分到七機部,主搞火箭地面設備。

從1961年到1967年,整整7年,天各一方的我們才見了第一次面兒。我倆都是黨員,在對待黨的事業的忠誠上,我們有共同的理想與追求,彼此之間信任可靠。7年期間我們從未相見過,僅僅依靠通信聯系。1967年她寫信告訴我她要到太原出差,我一想,太原離青海比北京近很多,就趕緊向單位請了年休假,準備到太原去看望她。整整7年,我倆從青春年少到即將邁入30歲的門檻,都不知道她如今長啥樣子了。我從221乘坐火車到西寧,但買不上快車票,只好買了慢車票,先從西寧坐到蘭州,再從蘭州轉車到西安。記得非常清楚,那天是1967年1月24號,很無奈,只得在西安住了兩宿,然后又從西安到臨潼,從臨潼又到風陵渡(三省交界地方),這一路都是坐汽車。到風陵渡再乘船過黃河,乘坐的是像大笸籮似的船,那船能坐100多人,過黃河后進入山西地界。哪知道下船后,離火車站還很遠,那時候,特別不好坐車,就連行李架上都坐著人。我只得扛著行李步行到火車站。經過近10天的顛簸與周折,總算到了太原重型機械廠。但是,僅在太原招待所住了3天,她們組就接到速回北京的通知,我只好跟隨她們組一起到北京。在北京僅住了兩宿,我趕緊返回老家探望老母親。一年一個月的探親假,光在路上就耽誤了差不多有10天。

1968年1月27日,我利用攢了一年的探親假到北京與愛人結婚。那天,我買了一些糖,兩條煙招待客人,來來去去的都是她單位的同事和朋友,我也不認識,女的來了就讓人家吃塊糖,男同志來了讓根煙,我們倆就算是結婚了。我患有扁桃體炎癥,經常化膿,在青海一個月就犯一次,結婚沒幾天,這毛病又犯了,在醫院做了扁桃體手術,住院15天,出院后,又趕緊回老家看望母親。回到家里,嫂子聽說我的情況后,就說我:‘哎呀,你快趕緊回去吧!就這樣一直到有孩子后,我才帶著她回了一次老家。執子之手與子偕老,既然牽手,那就是一輩子的事兒。”

王自和平實地講述著他們的愛情故事,沒有小說里那般華麗的渲染,沒有小兒女般令人羞澀的軟語呢喃,但卻令我從中感受到了他們那一代人對情感、對家庭、對社會的忠誠與擔當。在之前的采訪中,我未曾敢去觸碰父輩們的情感這一頁。因為,在我的心目中,他們是偉岸的山、他們是鐵骨錚錚的漢子、他們豪情萬丈、他們俠骨丹心,卻從不知他們既有俠骨也更具柔情。至此,我才真正看到了生活中平凡的、有血有肉的父輩們!在捍衛祖國國防、在黨旗下宣誓時他們是鐵骨男兒!在生活中,他們是溫情的丈夫,更是慈祥的父親!

十

“1970年8月15號,北京召開國防科委計劃會議,在北京友誼賓館開會,我有幸參加了此次會議(作為車間選的會議秘書參加的),九院去了70多人。10月21號下午,周總理在京西賓館禮堂接見我們,所有參會人員都在,我坐在二樓第二排頭上,神情專注地望著主席臺,不一會兒,周總理神采奕奕地走到主席臺上,他從容地作報告。記得很清楚,總理先從國際形勢開始,洋洋灑灑地講了兩個半小時。今生我很榮幸聽了周總理作報告,時長達兩個半小時,人生遇到這件大幸事,很自豪,終生難忘。

102車間是特殊材料加工車間,對工作人員的技術要求非常高,而所有技術員與技工師傅對待工作的態度也是萬分謹慎與嚴格的。記得孫文志師傅他們在制作小球時,特別仔細認真,制作工藝要求非常精確。他們都是用千分尺(1毫米的十分之一)對每一個小球的尺寸進行精確測量,將多余的部分用砂紙細細打磨,務必做到不差毫厘。對于車工的技術要求也嚴苛,更加精湛。根據不同型號的工藝要求,技術員和工人師傅們一邊干一邊想盡辦法改進車刀,以適應車出尺寸越來越小的小球部件的工藝要求。

王凌峰師傅,六級車工,所有高難度的活兒,都由他主刀。徐仁智,在四川江油,他也是當年的車工。還有一位是上海崇明島人,當時他年輕,后來也調走了。”講到在102車間工作時的經歷,王自和的口吻中滿是自豪與懷念。

王自和在青海工作了10年,因為高原反應嚴重,心率過緩,每分鐘最多46次。就是靜坐在那兒都能聽到心“蹦、蹦、蹦”的跳聲,數脈搏不用按手腕,直接就能看到脈搏跳。由于心率過緩,后來還得了肝炎,再加上腿疾一日重似一日,無奈只有離開高原,離開他鐘愛的事業調回內地。由于種種困難,他當時先調到承德,后來才從承德調入七機部第一研究院(現中國運載火箭技術研究院)后來在這個單位退休。王自和夫婦有兩個兒子,老二兒子自己開公司,離家近,經常回來看望、照顧老人。大兒子在中國運載火箭技術研究院工作,可謂子承母業,干的就是母親原來所干的工作,經常出差,工作太忙,照顧老人的時間相對較少。老大是孫女,在迪拜讀研究生,老二是孫子,才上初中。冬去春來,人生短短幾十年,相濡以沫的愛侶已經去世7年,說到這里,電話那端的老人沉默了許久。

“令我感到欣慰的是,我保存下來的幾樣東西,成了極為珍貴的資料。因為它是核基地廣大基層工作人員為我國核武器事業建設添磚加瓦、做出應有貢獻的見證。2015年10月29日,籌備原子城紀念館辦公室主任等4人,千里迢迢從青海來到北京。由221廠最后一任廠長王菁衍同志(退休后生活在北京)帶領他們來到我家,取走了我的收藏之物(免檢證、進京證明、出差介紹信、住宿介紹信、飛機票等)。

1974年,當我從老謝(謝建源)的辦公室取回原子彈爆炸成功20周年紀念章時,我感覺這枚紀念章比任何金質獎章都要有價值。因為這枚紀念章包含著我們中華民族堅強不屈的民族精神。”王自和的話,令筆者陷入了久久的沉思……

作為他們的后代,面對這支浩瀚的221大軍,感覺自己就像茫茫大海里漂浮的一片葉子,茫然又惶恐,這是整整一代人為之付出寶貴青春的事業啊!我沒有能力為他們留住任何東西,只有盡可能地多采訪幾位老人,盡可能地多聽一聽他們的講述,用我粗淺的文字留下他們青春歲月里最動人的歌。