文丘里管與彎管水力特性的數值模擬

王嘉瑞 陳 爽 楊紅發 鐘思潔 蒲笑非 劉佳藝

(1、核反應堆系統設計重點實驗室,四川 成都610213 2、中國核動力研究設計院,四川 成都610213)

1 背景

文丘里管是工程應用中的常見管件,具有結構簡單、運行穩定、安裝便捷等優點,常應用于不同介質的流速測量和壓降調節。工程上一般可選擇節流孔、孔板、文丘里管等形式的阻力件平衡系統阻力,匹配泵的揚程。目前已發表的文獻中,主要研究文丘里管內部結構與阻力系數的關系,缺少整體結構優化的研究。

本文利用CFX 軟件,針對彎管前后設置文丘里管開展了數值模擬研究,分析內部流場及水力特性的主要特點,比較文丘里管在彎管前后時節流性能的變化,為工程應用優化設計提供經驗。

2 文丘里管結構

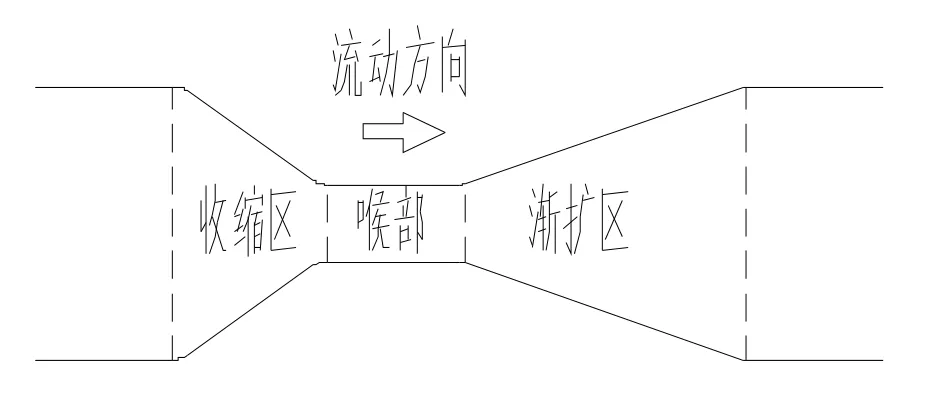

文丘里管按流通截面主要分成三部分,入口收縮區、喉部和漸擴區。當上游管道足夠長時,入口流量平穩流向均勻,進入收縮區后受斜面影響向內匯聚,損失部分能量后通過喉部到達漸擴區。從阻力件的設計考慮,調整收縮區的斜面角度可控制流體的能量損失。增設的阻力件要盡可能減少對下游的影響,因此設置漸擴區使流體盡可能平緩進入下游(圖1)。

圖1 文丘里管結構示意圖

3 計算模型與邊界條件

數值模擬計算的核心區域為文丘里管段,建模時采用相同的管道和結構參數,按照直段和彎管與文丘里管的組合構建三維模型。模型1 中包括文丘里管及前后直管延長段,用于分析文丘里管在流場均勻時流場分布和評估無干擾狀態下文丘里管的節流效果。模型2 與模型3 用于研究文丘里管與彎管的相互影響,模型2 將文丘里管設置在彎管前,模型3 將文丘里管設置在彎管后。進出口的直管延長段都預留五倍直徑長度的管道,使流場進行充分發展便于觀測流場。在CFX 前處理時選用常溫下的水作為介質,進口設置為質量流量入口,出口設置為零壓力邊界,不考慮重力影響。本文選擇的邊界條件對應管內平均流速約1.6m/s,參考管道的流速設計標準,屬于低流速工況。

流體的流動模型由對應雷諾數直接選取,其計算公式如下:

Re =ρvdη

其中:v 為流速,d 為水力直徑。

為了使結果具有包絡性,參考截面選擇管道截面,水力直徑為200mm。由此計算的雷諾數約106,遠大于104,屬于高雷諾數湍流區,故計算模型采用k-ε 模型。

為了保證計算的的準確性,迭代過程設置殘差精度為10-5,且在文丘里管下游的管道取3 個監測點,當監測點能觀測到有周期性波動時可認為計算達到收斂。

4 數值結果與分析

4.1 無關性分析

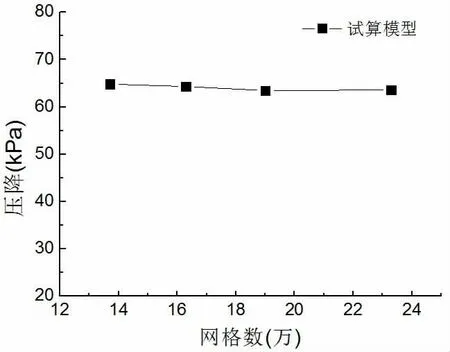

在計算前進行網格無關性分析。網格無關性采用模型1 進行計算,如下圖所示。網格劃分選用四面體非結構網格,在文丘里管的變徑連接處適當加密,同時在壁面處設置邊界層網格。實際網格劃分如圖2 所示。通過調整全局網格系數獲得不同數量的網格。在相同計算條件下,分析進出口壓降隨網格數量變化趨勢(圖3)。

圖2 文丘里管局部網格

圖3 網格無關性分析

結果表明模型1 網格數量變化時,進出口壓力變化幅度平穩,最大偏差小于2%。因此文丘里管的的進出口壓降基本不隨網格數量變化而變化。

4.2 計算結果

本文針對于采用相同文丘里管的典型結構進行了三維仿真,根據壓力云圖和流線圖分析文丘里管前后為直管或彎管的流動特性。總體而言,在流線不產生旋轉的前提下流線基本對稱,符合計算收斂的特點。

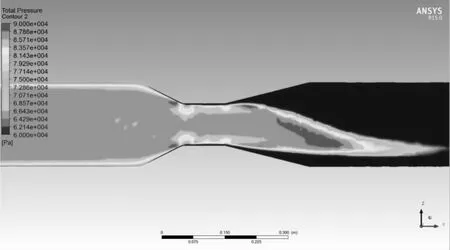

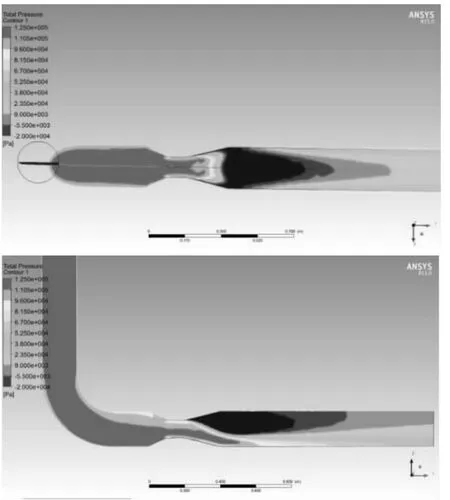

模型1 為文丘里管及前后直管延長段,由圖4 所示,流體通過文丘里管后受慣性影響,并未立刻沿漸擴區壁面進行發散,而是朝其中一個方向發生偏移,經過一段距離后逐漸平穩。通過XY 平面上的切片圖對比,流體的偏轉方向是近似對稱的,并且平穩速率較快。

圖4 模型1 壓力云圖

圖5 中文丘里管的喉部的壓力云圖分布較均勻,除喉部的倒角處壓力較低外,喉部的壁面壓力略低于中心處,沒有觀測到明顯低壓區,但在漸擴區中壓力明顯存在分界線。結合圖6流線圖判斷,流體通過文丘里管的喉部后受慣性影響向其中一個方向流出,在低壓區域形成了漩渦。

圖5 模型1 文丘里管喉部壓力云圖

圖6 模型1 文丘里管喉部壓力云圖

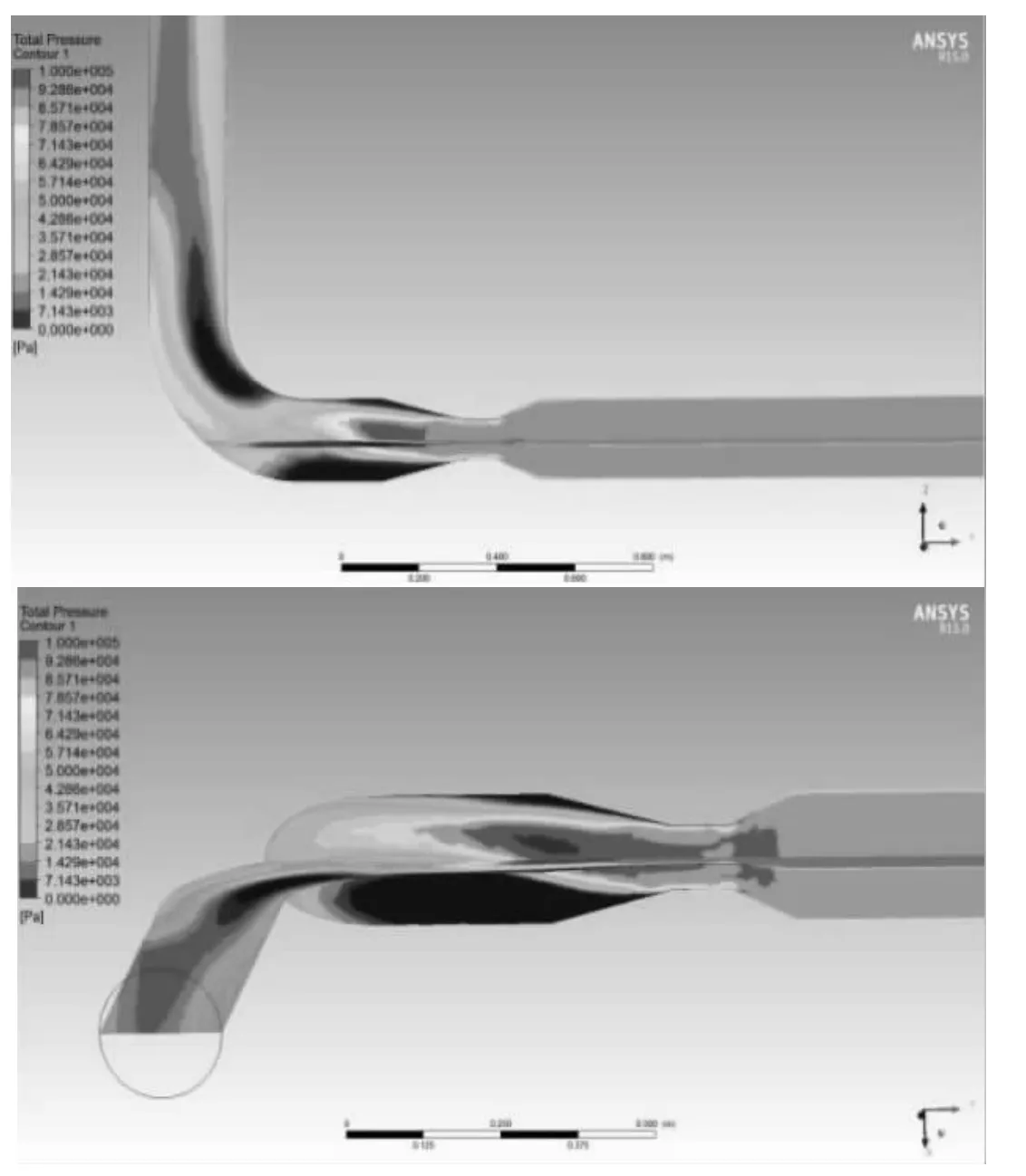

模型2 將文丘里管放置在90°彎管前,計算結果由圖7 所示。流體通過文丘里管后沿非對稱方向偏移,在漸擴區處形成與圖5 相似的低壓區。之后流體受向心力作用沿彎管外側流動,彎管的內側形成第二個低壓區。

圖7 模型2 壓力云圖

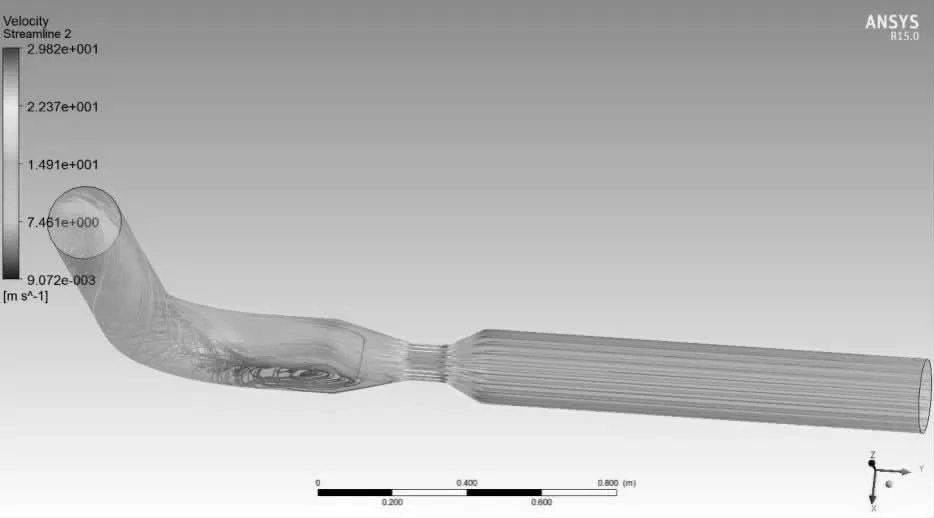

結合圖8 的流線進行分析,文丘里管沿非對稱方向偏移后在出口可明顯觀測到流線帶有旋轉,文丘里管后的低壓區形成了明顯的漩渦。

圖8 模型2 流線圖

模型3 將文丘里管放置在90°彎管后,計算結果由圖9 所示。流體通過彎管后,受向心力作用沿彎管外壁面進入文丘里管,之后在漸擴區形成較大的低壓區。

圖9 模型3 壓力云圖

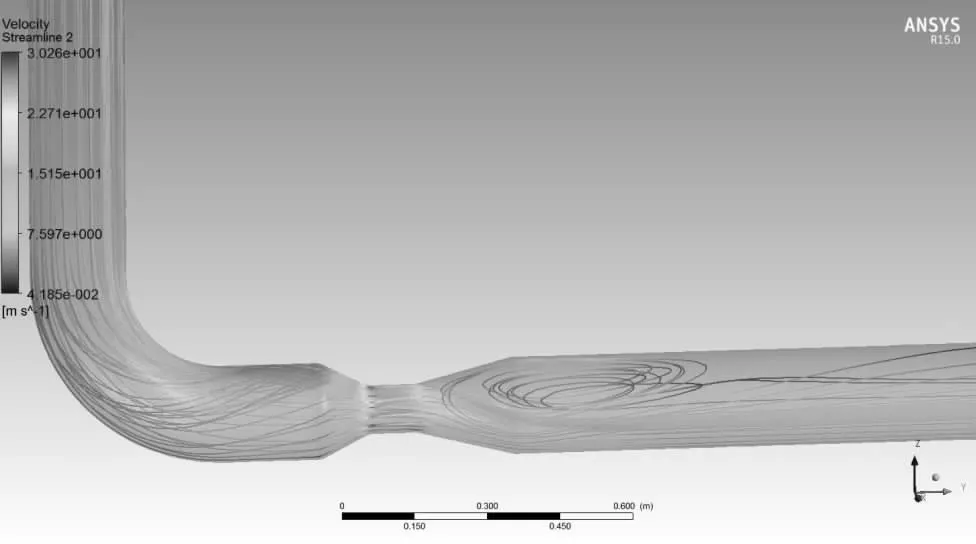

結合圖10 可以看出,出口處的流線基本對稱,流體通過彎管和文丘里管后本身不帶旋轉,漩渦形成的規模相較于模型1規模更大,需要更長的直段才能使流場平緩。

圖10 模型3 流線圖

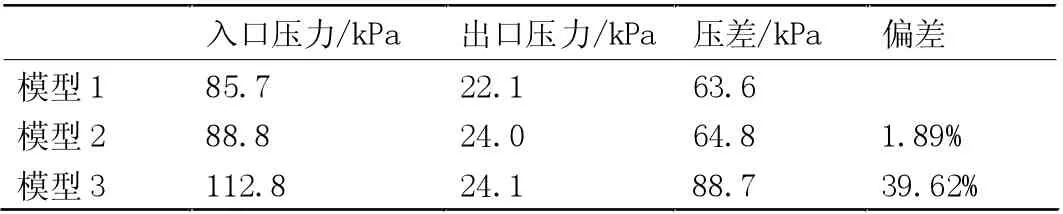

上述計算采用相同的文丘里管和邊界條件,結果如表1 所示,模型1 和模型2 的文丘里管由于入口流量分布均勻,且文丘里管的壓力損失主要來自于入口的收縮區,故節流效果基本相同。而模型3 中流體受慣性作用,進入文丘里管時已經帶有明顯偏轉,在收縮區損失較多能量,因此模型3 的節流效果最好。按照本文計算結果,損失壓降要高約40%。

表1 數值模擬計算結果

綜上分析可得,當文丘里管上游為直段時,流體能夠均勻進入文丘里管,節流效果基本是相同的,不受下游結構影響,且通過文丘里管后流體一定會產生漩渦,需要較長直段進行平緩。文丘里管下游為彎管時,漩渦在文丘里管的漸擴區與彎管的內側,出口流場還帶有一定的旋轉。同樣,當文丘里管下游為直段時,在漸擴區形成的漩渦具有對稱性,流場未觀測到明顯的旋轉。與上游圍直段相比,當文丘里管上游為彎管時,損失的壓降會更高,實際損失數值與流體的流速,彎管的角度等參數有關。

4.3 結論

通過對文丘里管的典型布置結構進行研究分析,可獲得如下結論:

4.3.1 若采用文丘里管作為阻力件,無論上下游是否存在彎管,文丘里管的下游總會形成明顯漩渦,設計上應保留一定直管段使流體充分發展,減少漩渦對下游設備的影響。

4.3.2 相同的文丘里管設置在彎管后比設置在彎管前具有更好的節流降壓性能,其壓力損失與入口流場是否均勻有關,與下游的管道為直段或者彎管無關,當入口流場偏移角度越大時,文丘里管的壓降就越高。

4.3.3 若文丘里管設在彎管前,雖然管道結構對稱,但下游可觀測到流體產生明顯的旋轉,產生旋轉的原因可能是非結構網格在計算中產生的擾動,也可能是文丘里管自身設計導致,需要進一步研究。