考慮視覺掩蔽特性的圖像傳輸質量控制技術

陳鏡伊

(92941 部隊 第150 所,遼寧 葫蘆島125000)

圖像傳輸是一種用于傳送或存儲圖像的過程,主要是通過信源和信道處理實現的。然而由于圖像中包含大量的有效信息,在傳輸過程中受到通道干擾,導致接收到的圖像質量有所下降[1]。因此,很多研究學者為了提高傳輸圖像的質量,提出圖像傳輸質量控制技術。在以往的研究中,主要通過控制圖像傳輸入口參數的方式,針對不同分辨率、尺寸的圖像傳輸質量展開控制,但傳統控制方法的控制效果不明顯,將其應用到實際的圖像傳輸工作中,依舊存在圖像清晰度低、圖像像素丟失的問題,為此引入視覺掩蔽特性的概念。

視覺掩蔽特性又被稱為人類視覺特性,指的是在通過人眼觀察的過程中會存在掩蔽的現象,導致觀看的圖像在主觀感覺中存在失真。在考慮視覺掩蔽特性的前提下,對圖像傳輸質量控制技術進行優化設計,以提升其控制效果,間接的提升傳輸圖像質量。

1 圖像傳輸質量控制技術設計

1.1 傳輸圖像預處理

定義待傳輸的彩色圖像為w,w(i,j)代表第i 行,第j 列彩色圖像像素的顏色值。利用小波變換原理壓縮靜態圖像,對彩色水印圖像進行W 編碼,形成一維二元序列。通過對原始圖像進行分解以實現傳輸圖像的預處理,假設分解數量為k 層,那么3k 表示高頻子帶,1k 表示低頻子帶。采用熵編碼將量化后的符號流轉換成比特流,采用L 表示低通濾波器,H 表示高通濾波器[2]。LL2,HL2,LH2,HH2 分別表示更低的分辨率子帶。同理經過多次迭代變換,即可實現圖像的多尺度分析,得到3N+1 的子帶。多級分解原理如圖1 所示。

圖1 小波變化的傳輸圖像多級分解原理圖

經小波變換后的圖像可以得到不同頻率和分辨率的小波子帶,代表圖像輪廓的低頻子帶上針占據較多能量,而代表圖像細節信息的高頻自帶上占據較少能量。

1.2 利用視覺掩蔽特性嵌入數字水印

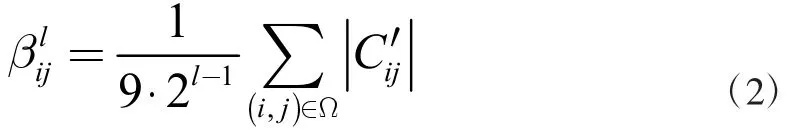

在相同子帶內的噪聲掩蔽度上,以3×3 個像素為中心的系數絕對值的均值,則:

紋理的復雜性對于不同的圖像整體是不同的。因此,內嵌強度的調整范圍也不同[4]。為了實現自適應地控制水印的嵌入強度,使用所有子帶平均紋理復雜性來表示整個圖像的紋理復雜性,即:

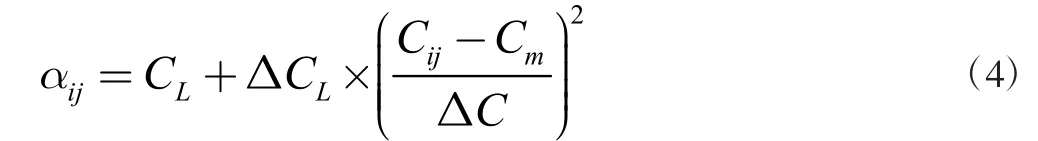

式中,k 為最大小波分解級數。對水印圖像進行尺寸調整,使其大小與載體圖像一致,并對原始圖像和水印圖像進行四級小波變換[5]。以水印嵌入強度為約束實現嵌入處理,其計算公式為:

1.3 實現圖像傳輸質量控制

1.3.1 圖像傳輸碼流分配控制

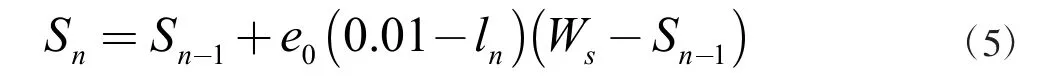

根據圖像在網絡中的傳輸情況,圖像傳輸將大量的數據傳輸給接收端,接收端將接收報告反饋給發送端。根據發送端和接收端的丟包率計算網絡帶寬 ωs。針對網絡圖像傳輸速率不穩定的問題,發送端視頻編碼器基于對視頻應用需求和網絡帶寬的估計來確定初始視頻流Rts[6]。在不同的網絡狀態下圖像傳輸碼流分配控制表達式為:

當網絡的當前狀態為空閑時,數據發送器的數據發送速率開始增加,開放緩沖區為空,當前碼流和幀速率低于開始狀態,并且H.264 視頻編碼碼流和幀速率逐漸恢復[7]。目前,網絡狀態是滿的,當緩沖區滿時,應該丟棄舊幀。并調整此時的Sn對碼流。如果網絡當前狀態為擁塞時,需要在此時降低發送數據的速率,并設置狀態調節的數量。

1.3.2 圖像傳輸丟包控制

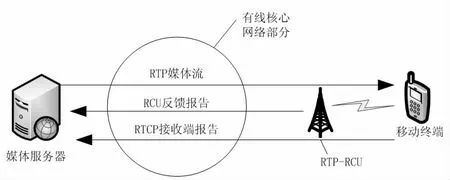

在圖像傳輸信道上對數據的丟包情況進行實時檢測,并根據丟包檢測結果進行控制。圖像傳輸信道結構如圖2 所示。

圖2 圖像傳輸信道結構圖

圖2 中圖像流從媒體服務器傳輸到移動終端,RTP 負責數據流的實時傳輸,RTCP 負責將接收端監控的網絡信息發送到源端,RCU 負責檢測媒體服務器與基站之間有線網絡的丟包情況,并將反饋報告返回給信源[8]。

2 控制效果測試實驗分析

以測試考慮視覺掩蔽特性的圖像傳輸質量控制技術的控制效果為目的,設計測試實驗。實驗中使用的傳輸圖像來源于三個不同的數據庫,三個數據庫的基本信息如表1 所示。

表1 樣本數據庫基本信息表

在圖像樣本數據集中隨機選擇部分圖像作為實驗傳輸圖像,將其導入到OPNET 網絡優化仿真軟件中。

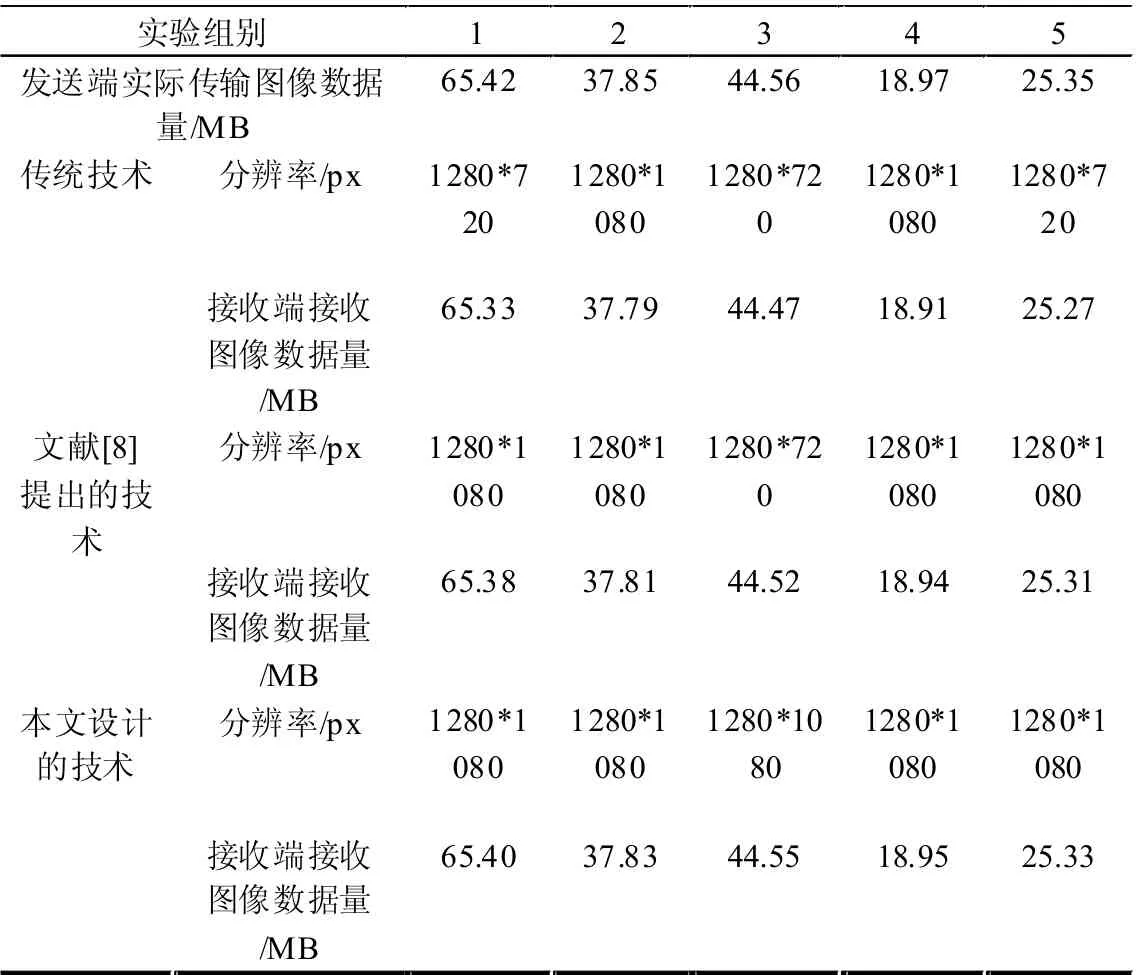

為了形成實驗對比,在控制效果測試實驗中分別設置傳統技術和文獻[8]提出技術作為對比技術。通過相關數據的收集與對比,得出量化測試結果如表2 所示。

表2 圖像傳輸質量控制效果測試結果

從表2 中可以看出,相比于兩種對比控制技術,應用考慮視覺掩蔽特性的控制技術可以將接收的圖像分辨率控制在1280*1080,具有更高的清晰度。另外從丟包情況來看,三種控制方法下的圖像傳輸丟包率分別為0.23%、0.11%和0.06%,即應用設計的控制技術圖像丟失量更少。

結束語

綜上所述,在考慮視覺掩蔽特性的情況下,圖像傳輸質量控制技術的控制效果更佳,然而由于在控制過程中需要分析圖像的視覺掩蔽特性,因此需要消耗大量的控制時間,導致控制效率有所降低,這需要在今后的研究工作中進一步優化。