媒介融合背景下傳統工藝的傳播模式探究——以民間泥彩塑為例

倉詩建 于洺珠

天津科技大學

在互聯網技術快速發展的今天,傳統媒介與新興媒介的融合引發信息傳播發生巨變,并以不可阻擋之勢滲透在生活的方方面面[1]。媒介融合是當前信息傳播研究領域研究的熱點,國內一些學者從理論方面深入探討媒介融合對傳統文化發展產生的影響,如鄢秀麗分析媒介融合對民間音樂傳播方式的影響[2];張澤茜等人探尋黃酒文化數字傳播內容及其傳播路徑[3];朱小軍指出融合時代下電視媒介在傳承非物質文化遺產中的作用[4];王海鵬等人提出媒介融合背景下傳統手工藝再設計的具體方法[1]。2017 年國家出臺《中國傳統工藝振興計劃》,將“建立健全傳承機制、促進社會普及教育、拓寬傳統工藝產品的展示渠道、創新傳統工藝營銷模式”作為其中的主要任務。因此,利用傳統媒介與新興媒介的融合發展傳統工藝勢在必行。

一、傳統工藝可持續發展存在的問題

近年來,在政府的領導下,我國傳統工藝保護與開發的成效顯著,但在媒介融合背景下傳統工藝的傳承發展依然存在諸多問題,阻礙了傳統工藝的可持續發展,具體表現在以下三方面。

(一)固化的傳承方式

如今大部分傳統工藝仍沿用“口傳心授、以師帶徒、父子傳承”的單線傳播方式,在傳承過程中鮮有明確的文字、圖表和視頻內容記載,傳承理論也不成體系。天津泥人張傳人張宇表示:“泥人張沒有口訣,想學的話怎么都能學會。我父親說:我們的任務就是要把理論總結出來,但都不成體系。”此外,傳承人或多或少存有“傳嫡不傳庶,傳長不傳賢”“教會徒弟餓死師傅”的陳舊觀念。固化的傳承方式與新一代年輕人的心理特點、理性訴求、審美水平相違背,導致傳統工藝失去了群眾基礎。隨著時代的發展,傳統工藝也逐漸嘗試開放式教學,如天津泥人張嘗試在中小學校舉辦傳習室,在大學設有泥人張選修課,但受地域局限性影響,傳播效果一般。

(二)審美情趣及生活方式的變化

改革開放后,我國經濟得到了迅猛發展,人們在物質需求獲得極大提升的同時,開始尋求情感寄托。相對于耳濡目染的傳統文化,大眾更渴望全新的西方現代藝術,正因這些“新鮮”文化的涌入逐漸改變了人們的審美情趣,淡化了傳統文化在人們心中的地位。隨著社會文化和社會風俗的轉變,傳統工藝的藝術形式與現代人的生活方式和理念相違背,如泥人張等推出的多數手工藝品更多的是裝飾性擺件或掛件[5],有悖于現代產品中的實用性原則,手工藝品變為純粹的精神性作品。張宇認為,審美的敏感性在現代被降低了,現代人需要更強烈的刺激,對于細微的變化不再敏感。由于審美情趣及生活方式的變化,傳統工藝難以滿足人們的審美情趣和生活方式,導致傳統工藝市場萎縮,傳承人收入減少,喪失了對新一代傳承人的吸引力,最終傳承難以為繼,形成惡性循環[6]。

(三)展示方式及傳播途徑的改變

傳統工藝的傳播主要依靠公共文化館、公共旅游場所以及電視、廣播、報刊等傳統媒介[7],存在宣傳成本高、傳播范圍小、展示形式單一、受限于特定區域等問題。例如,天津民俗博物館新增設的“民間絕藝十八坊”,雖然讓游客直觀地了解到了手工藝品的制作過程,但沒有達到平民化的傳播效果,缺少生活應用場景,無法使觀者置身其中。此外,當下人們對接收信息的形式有了更高的要求,有限區域內的傳播方式已不能完全滿足受眾需求。如今,受眾需求呈現多樣化,年輕一代人更傾向利用新媒體接收信息。傳統的展示方式和傳播途徑讓人們對傳統工藝的社會關注度逐漸降低,年輕受眾群體逐漸被分流,導致傳播效果達不到預期。

時代在變化,傳統工藝傳承和發展的環境也在發生變化,既有契機又有挑戰。如今,新媒介的出現顛覆了傳統媒介的傳播方式,但是新媒介暫時還不能取代傳統媒介,需要將其融合,發揮各自優勢。媒介融合作為一個模式進化的過程,能夠協調“媒介域”在轉變時期所產生的各種復雜的關系。探究媒介融合的新思路和新方法,有助于擴大傳播內容的范圍與深度,進而加快傳統工藝的融合升級與智能轉變,實現傳統工藝多樣化、年輕化和動態化的可持續發展模式。

二、媒介融合為傳統工藝傳播發展帶來契機

傳統的保護和傳承方式需要花費大量的人力、物力來完成,部分保護項目也因此被擱置。媒介融合時代,傳播渠道更加多元,進一步擴大了傳統工藝市場,形成較大的影響力,實現傳統工藝的傳承可持續、經濟可持續、文化可持續以及社會可持續,具體內容體現在以下四方面。

(一)擴大傳承人的培養基數

傳統工藝傳承人呈現老齡化趨勢,因此培養傳承人是傳統工藝可持續發展的核心環節之一。媒介融合的傳播范圍是各個媒介的集合,它將更多的受眾網羅其中[8],《2020 中國網絡視聽發展研究報告》顯示,截至2020年6 月,我國網絡視聽用戶規模達9.01 億,其中短視頻的用戶規模達8.18 億。龐大的用戶群體為挖掘和培養潛在傳承人提供了可能。此外,媒介融合突破地域和時間限制,告別以往以口語和文字作為傳播信息的主渠道,使傳播變得更迅速、更通暢,讓受眾獲取信息的時間更靈活、地點更自由,完全適應新一代青年大眾的生活習性,提高了大眾與傳統工藝的接近性,為培養傳承人打下堅實的基礎。

(二)降低傳統工藝的宣傳成本

此前,宣傳傳統工藝需要花費昂貴的費用,并且被動接收信息的傳播形式使受眾獲取的有效信息少,信息傳播缺乏針對性,很難做到精準投入。媒介融合充分利用各種媒介的優勢和專長打破傳統媒體的階級性,使信息傳播由原來的階級性垂直傳播轉變為平民化平行傳播,任何人都可以通過社交媒介發布傳統工藝的相關信息,進行“社交化”傳播。在這樣廣泛的基礎上,媒介融合又能實現傳播目標的精準化,通過大數據采集分析,了解受眾喜好,針對個人形成特定的細化分類,縮短大眾獲取有效信息所需時間,使信息投放更加精準,從而得到更多的關注和二次傳播的機會,在提升傳播效率的同時,極大地降低了宣傳成本。

(三)創新手工藝品的營銷模式

傳統工藝的可持續發展不可能脫離經濟而存在,媒介融合可以有效整合社會力量,創新手工藝品的營銷方式,拓寬傳統工藝發展出路。據第44 次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至2019 年6 月,我國網絡購物用戶規模達6.39 億,而且處于連年上升的趨勢[9]。由此可見,隨著網絡的發展和普及,越來越多的人青睞便捷、靈活的網上購物。商品營銷由于媒介載體的強勢介入,逐漸形成了互聯網信息時代所特有的營銷體系[10]。第一,傳承人可以在淘寶、京東等平臺開設店鋪,以B2C 的商業模式營銷手工藝品。第二,短視頻具有社交屬性和展示性的特質,成為絕佳的廣告和營銷窗口。傳承人可以利用抖音、快手等短視頻平臺進行植入式營銷以增加銷量。例如,瀘州油紙傘的傳承人余萬倫通過在抖音平臺上發布油紙傘的相關短視頻,獲得大量訂單。第三,傳承人可以通過網絡直播銷售手工藝品。一方面能促進網民對傳承人的關注,另一方面為傳承人帶來良好的收益。媒介融合能幫助傳承人將作品進行有效的市場轉化,平衡好內容體驗與商業變現之間的矛盾,能有效地解決傳統工藝發展中資金不足的問題。

(四)營造民間可持續的傳承氛圍

媒介融合的交互功能不僅能夠形成用戶對傳統工藝的廣泛關注,還能實現用戶與傳承人之間的有效溝通,形成民間可持續的傳承氛圍。第一,互聯網中有大量的用戶原創內容(UGC)。UGC 以用戶“興趣愛好”為紐帶,營造儀式化的傳播空間,形成更為廣泛的傳播途徑。用戶可以將其拍攝的內容進行分享,讓更多人獲得身臨其境的體驗,激發大眾更高層次的文化認同感,形成全民參與的良好氛圍。第二,媒介融合讓普通大眾在媒體前獲得史無前例的話語權,增加信息發出者與接收者之間的互動性。第三,媒介融合通過“議程設置”引導人們的專注點,以“話題”的形式吸引大眾。

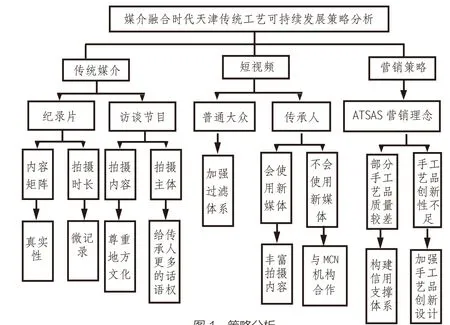

三、媒介融合時代傳統工藝可持續發展策略分析

隨著社會的進步、科技的發展,媒介融合為傳統工藝的可持續發展提供了更加有力的技術支持,使傳統工藝保護與開發的途徑得到了進一步拓展與衍生,但同時面臨著新的挑戰。根據媒介融合傳播特點,提出傳統工藝可持續發展策略(如圖1)。

圖1 策略分析

(一)創新紀錄片和訪談節目傳播形式

媒介融合背景下,大眾傳播的“文字域”和“視聽域”逐漸向“數字域”轉化,紀錄片以及訪談節目等傳統媒介的傳播格局發生改變。在傳播傳統工藝時,要保證紀錄片的真實性和精練性,在錄制電視節目時增加傳承人的話語權等,具體內容體現在以下兩方面。

1.拍攝真實、精練的紀錄片

大多傳統工藝擁有百年以上歷史以及較為完整的工藝流程,具有鮮明的地方特色,紀錄片以真實生活為創作素材,以真人真事為表現對象,非常適合傳統工藝的傳播。在媒介融合語境下,我國紀錄片正在積極轉變創作理念,因此,把握傳統工藝紀錄片的發展路徑至少應從內容矩陣、微紀錄與微傳播等方面加以考量。第一,保證傳統工藝紀錄片內容的真實性。真實性是紀錄片的生命,在拍攝過程中,應用非虛構性敘事進行紀實性敘述,確保紀錄片中關于傳統工藝相關內容的準確性和精確性,只有堅守真實性與紀實性立場,優化內容矩陣,才能帶來積極的傳播效果[11]。第二,引導紀錄片以“微記錄”整合“微文化”。隨著互聯網長尾效應的顯現,短紀錄片逐漸被重視起來,衍生出時長5~30 分鐘的“微紀錄片”,呈現出傳播速度快、制作成本低的特性。因此,在拍攝時應將數字化生存方式應用到紀錄片的紀實理念、專業制作中,按照“化繁為簡”的原則,把費時勞力的環節進行精減,把精華的環節進行呈現,提高視覺效果和沉浸式體驗,以滿足移動化的傳播需求,進而提升傳統工藝紀錄片的影響力和公信力。

2.制作優質的訪談節目

近年來,很多地方衛視開設傳統工藝專欄,展示了傳統工藝的魅力,提升了訪談節目的文化內涵,增強了傳統工藝的傳播效果。但在拍攝內容和拍攝主體方面仍存在不足。從拍攝內容來說,不能“絕對主義”地描述傳統工藝事項,只注重某個工藝流程的形式等,節目的制作應堅持文化傳播的道德底線,注重“傳統工藝的整體觀”,在內容上不斷守正創新的同時,更要尊重地方傳統工藝,充分了解傳統工藝的文化歸屬、歷史背景,承擔社會責任,避免后人對某個傳統工藝項目的誤讀。從拍攝主體來說,訪談類傳統工藝題材的節目制作往往注重節目的收視效果,忽略了對“傳承人”的表達,是一種“文化中心主義”的表現。因此,訪談節目不能孤立地記錄文化事項,應讓傳承人在節目中擁有更多的話語權和主動權,在展現傳統工藝的基礎上,多層次、多視角地樹立傳承人的人物形象,使傳承人“活”起來。

(二)提升短視頻創作質量和傳播效果

隨著5G 時代的到來,短視頻的市場規模將繼續擴大。因此,在媒介融合背景下,應鼓勵傳統工藝傳承人加入拍攝短視頻的陣營,借由抖音、快手等短視頻平臺傳播信息,打破人們對傳統手工藝人的刻板印象,在拍攝時應豐富創作內容,吸引大眾關注,在傳播時可通過名人效應和專門的運營機構提高傳統工藝的傳播效果。

1.豐富創作內容

習近平總書記指出:文藝創作是觀念和手段相結合、內容和形式相融合的深度創新,是各種藝術要素和技術要素的集成,是胸懷和創意的對接。要把創新精神貫穿文藝創作生產全過程,增強文藝原創能力。因此,應順應時代潮流,豐富傳統工藝的創作內容。第一,融入日常生活。傳統工藝的發展不應脫離日常生活,要對傳統工藝的內容、形式加以改編,融入當下國民生活,并與當下傳播的流行元素相融合,形成雅俗共賞的視覺文化圖譜。例如,抖音紅人“上藝泥塑”將泥塑手藝與現代人物形象相結合,以袁隆平、鐘南山、李蘭娟等為原型,改變人們心中對泥塑手藝的刻板印象,實現泥塑手藝的場景化和生活化。第二,借助時事熱點。創作者應有敏銳的洞察力和準確的判斷力,在大眾密切關注的內容中篩選出有價值的時事熱點。例如,瀘州油紙傘的傳承人余萬倫創作了與熱門影視劇《陳情令》中同款的油紙傘,獲得眾多粉絲的喜愛。

2.提高傳播效果

由于傳統工藝傳承人呈現老齡化趨勢,一些傳承人不會使用自媒體,導致拍攝的短視頻內容質量較低,傳播效果差。因此,為提高短視頻傳播效果,可以從以下兩方面著手。第一,與新型“網紅”經濟運作模式(MCN)合作。如“奇人匠心”是一個專注于傳統文化領域的MCN 機構,擁有“500 萬+”文化愛好者,內容矩陣涵蓋泥塑、蛋雕、油紙傘等,“奇人匠心”通過抖音、美拍、火山等短視頻平臺將中華優秀傳統文化傳播到世界各地。第二,與關鍵意見領袖(KOL)合作。KOL 參與的事件社會關注度高、社會影響力強,在傳播中具有一定的引導作用。抖音在開展“京劇挑戰”時,邀請京劇演員王佩瑜擔任活動大使,引發社會各界高度關注,獲得了極強的傳播效果。

當傳承人加入自媒體行列時,也應鼓勵用戶積極參與其中,讓大眾成為傳統工藝短視頻內容的生產者與傳播者。但有部分用戶為博人眼球、增加點擊量,拍攝低俗、拜金等具有不良價值觀的短視頻,宣傳封建迷信、文化糟粕的視頻也一直藏身其中,不但對公眾造成惡劣影響,也不利于傳統工藝的健康可持續發展。習近平總書記在黨的十九大報告中明確指出:堅持正確輿論導向,高度重視傳播手段建設和創新,提高新聞輿論傳播力、引導力、影響力、公信力。面對這些問題,相關部門應完善內容過濾體系,加強內容審核機制,執行法律監管制度,用戶、平臺、行業形成合力,引導內容生產者和平臺管理者恪守公序良俗,保證監管工作實施到位。與此同時,應鼓勵用戶實名制注冊,健全投訴機制,保證相關平臺的自凈能力,構建清朗網絡空間,引導粉絲文化釋放更多的正能量。

(三)打造以用戶為中心的營銷模式

媒介融合背景下的商品營銷使營銷方式從傳統的AIDMA 營銷法則逐漸向含有網絡特質的AISAS 營銷法則發展。這表明在媒介融合時代,購買行動已經不是消費者的最后一步,受眾在完成購買之后,還會將商品信息傳播給其他人,用戶體驗和分享已經成為產品銷售的重要組成部分。但消費者在網購時會遇到非傳承人創作的手工藝品,劣質產品會讓顧客產生消極的購物體驗。因此,在電商平臺管理時,應構建天津手工藝品的信用支撐體系,讓商家提供虛擬市場主體資格認證、商品信息查詢以及信用信息等服務內容,使賣家信息公開化、透明化,保證交易中的商品信息真實有效。同時有關部門應加強對網購手工藝商品質量的監測,完善市場化評價體系,營造誠實守信的電商發展環境。

此外,現階段的手工藝品存在樣式陳舊、功能單一等問題,影響用戶體驗和分享。因此,應加強傳統工藝文創產品的創新開發。首先,提取手工藝品的外觀進行創新設計。如今年輕人已經成為消費的主力軍,設計時應該充分考慮年輕人的審美需求,從造型、顏色、紋樣等方面進行創新設計,讓天津手工藝品具有時代氣息,使其符合年輕人的審美意趣。其次,對手工藝品的功能進行創新設計。以功能的實用性和使用的便捷性為出發點,按照當下社會的發展需求進行創新設計,使手工藝品與現代科技相結合,既保留傳統工藝的文化內涵和藝術魅力,又能滿足現代人的日常需求。最后,把傳統內容與現代載體相結合。傳統工藝再設計既要善于利用傳統工藝的外觀形式,又要善于在內容上進行合理利用,通過文化創意激活傳統工藝蘊含的傳統文化基因,使手工藝品具備良好外觀并承載著悠久的歷史文化和人文情懷。

傳統工藝具有很高的文化價值和藝術價值,但由于傳統工藝傳承方式固化、大眾審美情趣改變等原因,嚴重限制了傳統工藝的可持續發展。隨著時代快速發展,媒介融合從傳播、傳承、經濟等方面為傳統工藝的可持續發展帶來契機。媒介融合拓寬了大眾獲取傳統工藝信息的渠道,擴大了傳承人的培養基數,創新了手工藝品營銷模式,同時不少傳承人紛紛加入自媒體行列中,拍攝傳統工藝類短視頻,加深了大眾對傳統工藝的理解。如今,媒介融合還在不斷地向更便捷、更完善的方向發展,妥善利用媒介融合的優勢,規避媒介融合傳播的缺點,促進傳統工藝與時代創新密切結合,可以在新時代推動傳統工藝的可持續發展,提升國家文化“軟實力”。