從《東京夢華錄》看北宋東京城城市布局

肖頂 楊旭

摘 要:《東京夢華錄》將北宋東京城的布局規(guī)劃以一個完整的姿態(tài)呈現(xiàn)在讀者面前,外城、舊京城、皇城、城門、河道、街巷布局等均做了詳細描述,對復原北宋東京城的真實面貌意義重大。文章將書中直觀體現(xiàn)的東京城城墻三重嵌套、街巷城門開放靈活、政治功能區(qū)中軸對稱等特點進行了梳理剖析。

關(guān)鍵詞:《東京夢華錄》;北宋東京城;城市布局;御街

《東京夢華錄》作者孟元老,生于北宋末年,崇寧二年(1103)隨父到東京,至建炎元年(1127)北宋覆滅后南逃,共在東京生活了24年。晚年追憶往昔舊京的繁盛,寫成《東京夢華錄》十卷,分別記載東京城池、河道、宮闕、衙署、寺觀、橋巷、瓦市、勾欄,以及朝廷典禮、歲時節(jié)令、風土習俗、物產(chǎn)時好、諸街夜市,反映出當時都城官、私手工業(yè)作坊、商業(yè)、文化、交通的情況和東京的風貌。宋徽宗后期,社會經(jīng)濟經(jīng)過一個半世紀的長足發(fā)展,進入了空前的繁榮。《東京夢華錄》全面記述了這種繁榮,讀之有如“夢游華胥之國”。作者用大量的筆墨記載了當時東京的城市布局,詳細介紹了東都外城、舊京城、河道、大內(nèi)、外諸司、御街、朱雀門外街巷、東郊樓街巷、潘樓東街巷、大內(nèi)西右掖門外街巷、大內(nèi)前州橋東街巷、相國寺、寺東門街巷、上清宮,將汴梁的整體風貌完整地表現(xiàn)了出來,為研究宋代都城的建制提供了重要的參考資料。

1 東京城歷史沿革及營造史

北宋東京城戰(zhàn)國時為魏都大梁、啟封,漢時改稱開封,東魏設梁州,后五代建開封府。據(jù)《宋會要輯稿》記載,781年,唐宣武節(jié)度使李勉建汴州城,“舊城,周回二十里一百五十步,即唐汴州城。建中初,節(jié)度使李勉筑。國朝以來,號曰闕城,亦曰里城”①。后周廣順二年(952)修外城,但未完工。后周顯德二年(955)柴榮令東京留守王樸等人建造外城,并擴建街道,958年完工。宋建隆三年(962)擴建宮城(原汴州城治所)。宋熙寧八年(1075)用“機輪發(fā)土”重新修筑了外城。宋元豐七年(1084),修四個御門以及其他甕城。宋政和六年(1116),外城擴展到50里60步。靖安之亂以后,城墻為金兵所毀。其后歷代水患不斷。金代以后降為府城。

2 《東京夢華錄》描繪的東京城布局

東京城平面大致呈長方形,由外城、舊京城、大內(nèi)三部分組成,城內(nèi)河道縱橫,布局結(jié)構(gòu)等級森嚴。

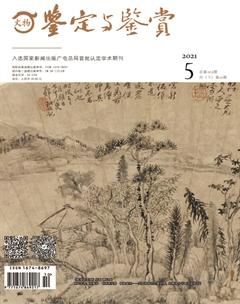

《東京夢華錄》對外城的記載體現(xiàn)了當時東京城的防御體系之森嚴。外城外有寬約40米的護城河,號曰“護龍河”。“新城每百步設馬面、戰(zhàn)棚,密置女頭,旦暮修整,望之聳然。”“城門皆甕城三層,屈曲開門,唯南薰門、新鄭門、新宋門、封丘門皆直門兩重,蓋此系四正門,皆留御路故也。”這里的城門可參照《清明上河圖》及《笑林廣記》,門洞為“過梁式門洞”,以一排排木制排杈柱作為梁架再砌成門洞,從而增強門洞的承重能力。屈曲開門便于防敵(圖1),防止敵人從城門外直接觀察到城內(nèi)。目前的考古工作已經(jīng)揭示出這種甕城城門的結(jié)構(gòu)。

外城共有城門十五座②,其中新鄭門、新宋門、新曹門等與其通往的州縣對應,能反映一定的交通關(guān)系,加強了城門與周邊地區(qū)的交通聯(lián)系。

整個東京城有四條河流穿城而過,分別為蔡河、汴河、金水河、五丈河。河道上橋梁密布,各個河道功能明確,為納貢賦稅、工商業(yè)產(chǎn)品提供了進京道路。可以說良好的交通條件促進了東京城的繁榮。“東水門,乃汴河下流水門也,其門跨河,有鐵裹窗門,遇夜如閘垂下水面。”這些河道穿過城門的部分修有水門,可以在晚上關(guān)閉閘門,這也是外城防御體系完善的一種體現(xiàn)。“兩岸各有門通人行路,出拐子城,夾岸百余丈。”這里的拐子是指兩翼,城墻為南北對應的“┓”形,防止敵人從河流兩岸進攻,同時防止有人從水門下溜入城內(nèi),保護水門設施。①

舊京城借用唐汴州城的外城,周長二十里許(約10千米),共有城門十二座。②內(nèi)城的城墻同樣使用了排杈式結(jié)構(gòu),排杈柱支撐城門結(jié)構(gòu),上填夯土。城門未使用券頂結(jié)構(gòu),推測因為城門兩側(cè)不耐壓,難以傳導壓力,或是受建城傳統(tǒng)的影響。內(nèi)城內(nèi)的相國寺每月五次開放萬姓交易。③作為北宋皇家寺院,同時又是各地商人的商品集散地,反映了當時經(jīng)濟擁有較為自由的發(fā)展空間。

內(nèi)城干道系統(tǒng)以宮城為中心,正對各城門,形成縱橫有序的方格網(wǎng)。其他一般道路及巷道也多呈方格形,或有丁字形相交的,但不見坊里劃分。在里城和外城間尚有數(shù)條斜街,這顯然與唐代兩京嚴整的方格型道路網(wǎng)不同。景佑年間住宅和店鋪、作坊等都允許面臨街道建造,有些街道已成為各行各業(yè)集中的地段,斜街的出現(xiàn)標志著隋唐以來盛行的里坊制度的破壞。

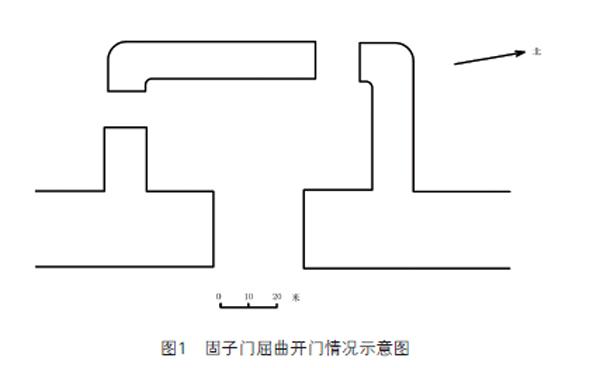

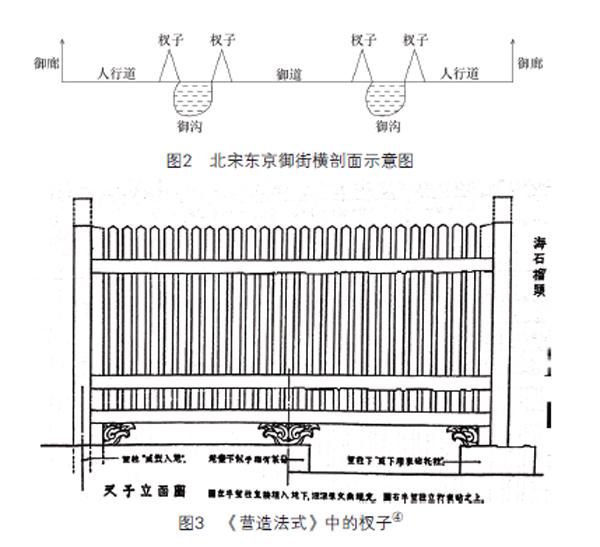

“坊巷御街,自宣德樓一直南去,約闊二百余步,兩邊乃御廊,舊許市人買賣于其間,自政和間官司禁止,各安立黑漆杈子,路心又安朱漆杈子兩行,中心御道,不得人馬行往,行人皆在廊下朱杈子之外。”(圖2)宋代晁補之《御街行》載:“朱欄夾兩邊,貴者中道馳。官卑有常度,那得同行路。”御街作“十”字形相交,分別通向外城的南薰門等。政和年間,御道成為皇家及高等官員專用的道路,是當時社會等級的森嚴在城市布局上的體現(xiàn)。分隔各等級道路的“杈子”,在《營造法式》卷八“造杈子之制”中對其形制有詳細描述(圖3):“高兩尺至七尺,如廣一丈,用二十七欞;若廣增一尺,即更加二欞;減亦如之。兩壁用馬銜木;上下用串;或于下串之下用地栿、地霞造。”④大道旁有人行道、水溝及綠化地,從大道又分出若干縱橫交錯的道路,多呈直角相交,將城區(qū)劃分成若干方格形稱作“坊”的居民區(qū),商市則設于內(nèi)城宣德門至州橋以東的潘樓街土市子及相國寺一帶。

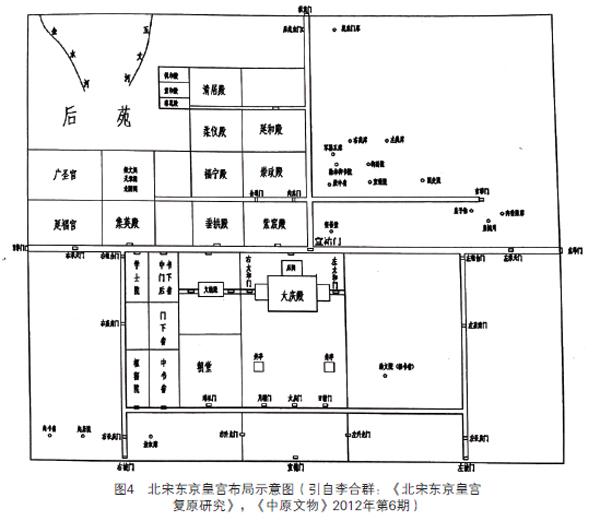

大內(nèi)位于東京城的中心,后梁曾經(jīng)建有宮殿,曰“建昌宮”;后晉建有“大寧宮”;宋建國后進行了維修。其周長大致為5里(2.5千米),每邊長五六百米左右。據(jù)考古發(fā)現(xiàn),大致范圍在現(xiàn)在開封府的潘陽湖里面。大內(nèi)有四個城門,正南門稱“明德門”(乾元門),北面稱“玄武門”(拱宸門)。考古發(fā)現(xiàn)在大內(nèi)正中有一“凸”字形夯土建筑臺基,此基址應為一帶月臺的大型殿基,被稱“龍亭大殿”,據(jù)推測該殿為大慶殿,是宋代最大禮儀殿。⑤其北為紫宸殿,為日常辦公場所,再北為寢宮。垂拱殿是皇帝每日接受朝拜的場所;集英殿為“親策進士之所”,皇帝在這里宴請進士;崇政殿是皇帝閱事之所,也是“侍臣講讀之所”。大內(nèi)中明堂、天章閣、寶文閣、樞密院、中書省、門下省、都堂等中央機構(gòu)兼具,加之宮城面積狹小,因此部分宮殿在特定時間有不同的功能。宮城由于非常狹小,無游樂之處,所以在西墻正門北側(cè)修了金明池。《東京夢華錄》對北宋皇城的布局結(jié)構(gòu)及各個機構(gòu)的功能做了較為詳細的描述,為復原宋代皇城提供幫助和參考。

3 北宋東京城的布局特點

從《東京夢華錄》中可知,宋代東京城有以下幾個特點。

一是禮制上等級最高,使用三重城墻。①開篇“卷一”就介紹了外城城墻情況,城墻外皆繞有護城河,非常注重防御,主要體現(xiàn)在多重甕城、屈曲開門。“新城每百步設馬面戰(zhàn)棚,密置女頭,旦暮修整,望之聳然。”城墻上有馬面、戰(zhàn)棚、女頭墻及高大角樓,形成了一個密集的多層次防御體系。這可能與其位于平原受北方少數(shù)民族政權(quán)威脅有關(guān)。

二是皇城位置位于全城正中,改變了隋唐皇城和宮城位于全城北部正中的布局,進一步突出了皇權(quán)(圖4)。宮城是其空間結(jié)構(gòu)的核心,其他的功能分區(qū)均是圍繞這一主體來安排的,聚集而成一個以宮城為核心的政治活動區(qū)域,以更傳統(tǒng)的布局模式突出都城總體布局形態(tài)。②皇權(quán)的增強還體現(xiàn)在城市道路體系的專用化,皇家貴族及高級官員出行專用御街,社會等級森嚴。新宋門、新鄭門、新曹門等在方便交通的同時,也增強了中央對鄰近地方的直接控制。

三是東京城經(jīng)濟高度繁榮,商品經(jīng)濟發(fā)展的自由空間大。斜街出現(xiàn),常有“侵街”現(xiàn)象,即占道經(jīng)營,封閉式的里坊制度被開放性的街道系統(tǒng)打破。又因其城小人多,面積比唐長安城小(人口為110萬~130萬),人口密度大,手工業(yè)、商業(yè)繁榮,商品經(jīng)濟發(fā)展。手工業(yè)分官營和私營兩部分,包括絲織、造船、印刷、軍器制造、織染、制藥、筆墨制造和食品加工等,從業(yè)者超過8萬人,商戶2萬多戶,分屬160余行。東京年納商稅額55萬貫,占全國商稅的一半。③

4 結(jié)語

綜上,《東京夢華錄》將北宋東京城的布局規(guī)劃以一個完整的姿態(tài)呈現(xiàn)在讀者面前—城墻三重嵌套,街巷城門開放靈活,政治功能區(qū)中軸對稱。結(jié)合考古發(fā)現(xiàn),對復原北宋東京城的真實面貌意義重大。

日本靜嘉堂文庫景印元刊解題中稱,《東京夢華錄》“是學術(shù)研究上很有用處的一部書”。不僅在社會科學領(lǐng)域,在建筑、造船、交通、兵器、氣象等自然科學領(lǐng)域,本書也是極為重要的參考書目。

由于本書是作者孟元老在老年對昔日舊都的回憶,歷史學家鄧之誠曾說,《東京夢華錄》初刊之時,孟元老“蓋已百歲,必不及見其書之行世,其書亦未必手定,故多訛誤”。本書部分史實在敘述上與《宋會要輯稿》《宋史·地理志》《永樂大典》等官方史書相去甚遠,艮岳等著名宮苑也只字未提。作為一部史料書,在使用過程中,仍需加以斟酌。