族群歷史認(rèn)同與參觀記憶相關(guān)性

孫辰爽 陳靚

摘 要:博物館的服務(wù)對(duì)象為觀眾,如何增強(qiáng)觀眾對(duì)博物館展覽的印象和如何讓博物館講好自己的“故事”是值得研究的問(wèn)題。針對(duì)收集的159份陜西歷史博物館調(diào)查問(wèn)卷,討論博物館觀眾的來(lái)源與參觀記憶的相關(guān)性,通過(guò)觀眾的性別、年齡、地域的差異性分析,總結(jié)觀眾記憶最深的展廳與感受到的文物價(jià)值的異同,從而分析不同地區(qū)觀眾的族群歷史認(rèn)同與其博物館記憶的密切關(guān)系,為博物館根據(jù)自身情況找到合適的策展方向提供思路。

關(guān)鍵詞:陜西歷史博物館;博物館;參觀記憶;展覽;族群;族群邊緣

0 引言

陜西歷史博物館是我國(guó)第一座現(xiàn)代化國(guó)家級(jí)博物館,具有常駐展廳5個(gè),分別是基本陳列1廳~3廳、大唐遺寶展廳和唐墓壁畫(huà)精品展。每日接待觀眾除了來(lái)自中國(guó)不同地區(qū),還有全球不同國(guó)家。2020年10月28日—10月29日,筆者隨機(jī)選取了159名觀眾,填寫(xiě)了調(diào)查問(wèn)卷,其中中國(guó)人144人,外國(guó)人15人,研究族群歷史認(rèn)同與觀眾參觀博物館記憶的相關(guān)性。

1 研究背景

1.1 族群與族群邊緣

族群沒(méi)有一個(gè)明確的定義。在傳統(tǒng)的觀念中,族群往往和民族混淆,被認(rèn)為是一群有共同語(yǔ)言、宗教、服飾、血統(tǒng)、體質(zhì)與風(fēng)俗習(xí)慣等文化特征的人①,而某些文化特征就會(huì)被認(rèn)為是民族特征。王明珂提出:“族群并不是單獨(dú)存在的。它存在于與其他族群的互動(dòng)關(guān)系中。”①這也就是“我們”與“他們”的共生,“本族”與“異族”的共生,“異文化”與“本族文化”的共生。“沒(méi)有族群邊緣就沒(méi)有族群核心”①,這也就引出了關(guān)于族群邊緣的問(wèn)題。族群邊緣是一群人強(qiáng)調(diào)文化特征,以限定“我群”而區(qū)別他群。②這種文化特征的限定可以等同于認(rèn)同感。同樣,認(rèn)同感也是相對(duì)的,即一個(gè)人可以既有民族認(rèn)同感也有家鄉(xiāng)認(rèn)同感,這兩者的“我群”與“他群”的界限明顯不同。

1.2 歷史認(rèn)同與博物館

一群人的認(rèn)同來(lái)源于同一記憶,歷史的認(rèn)同來(lái)源于對(duì)歷史的同一記憶,而歷史的記憶是通過(guò)不同的歷史敘述傳承。海登·懷特認(rèn)為,歷史敘述是歷史的形成方式,包含了對(duì)史料的論證、編織情節(jié)和解釋過(guò)程。③杜贊奇認(rèn)為歷史敘述和話語(yǔ)是“過(guò)去”的表述和傳遞形式。④對(duì)此學(xué)術(shù)界進(jìn)行了諸多討論,文獻(xiàn)、口述、圖像是歷史記憶的承載形式,而固化的歷史遺跡、建筑形式、博物館、紀(jì)念碑等,甚至是少數(shù)民族身上的民族服飾,也是一種歷史記憶的表達(dá)。博物館所敘述的歷史記憶可以使觀眾產(chǎn)生一種歷史認(rèn)同,這種認(rèn)同是雙線的,即認(rèn)同及不認(rèn)同。而不論認(rèn)同還是不認(rèn)同,都會(huì)產(chǎn)生一定的印象。本文則主要通過(guò)調(diào)查觀眾的印象,探討族群的歷史認(rèn)同差異。

2 調(diào)查對(duì)象基本情況

2.1 觀眾性別與年齡

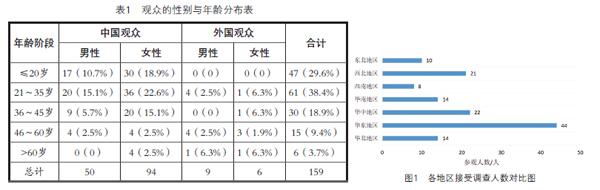

在隨機(jī)調(diào)查中,填寫(xiě)調(diào)查表的男性為59人,女性為100人,男女性別約為1∶1.7,性別差異較大,女性高出男性幾乎2倍。年齡段劃分為20歲及以下、21~35歲、36~45歲、46~60歲及60歲以上。觀眾的性別與年齡分布年齡如表1所示。

由表1可見(jiàn),參與調(diào)查的觀眾年齡集中在“20歲及以下”和“21~35歲”兩個(gè)年齡段,其中數(shù)量較多的為“21~35歲”的女性觀眾,其次是“20歲及以下”的女性觀眾及“21~35歲”的男性觀眾。

中國(guó)男女性觀眾的人數(shù)在“20~35歲”最多,其次是“20歲及以下”,“36~45歲”又次之,最后為“46~60歲”和“60歲以上”。而女性觀眾的人數(shù)在大部分年齡段大于男性,“46~60歲”段的男女人數(shù)相等。除去不存在“大于60歲”的男性觀眾外,男女觀眾各年齡段(從年齡小到年齡大)的人數(shù)比分別為1∶1.8、1∶1.8、1∶2.2、1∶1,各年齡段人數(shù)男女性別比與總體性別比相吻合。

外國(guó)觀眾男性多于女性,比例約為1∶0.6。“46~60歲”的觀眾最多,其中“21~35歲”及“46~60歲”男性觀眾居多,其次是“46~60歲”女性觀眾。

填寫(xiě)調(diào)查表的中國(guó)觀眾大多為青壯年女性,其次為青年男性,而中年男性、老年男性和女性都極少。而外國(guó)觀眾則為壯年男性及老年男性居多,老年女性次之。產(chǎn)生這種差異可能與兩個(gè)方面有關(guān):一方面筆者在調(diào)查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn),一般是年輕人更有意向填表,年輕人經(jīng)常接觸各類調(diào)查表,甚至大多自己曾經(jīng)設(shè)計(jì)過(guò)調(diào)查表,故對(duì)此較為熟悉。而中年人可能更多的是帶著家人孩子外出,需要照看孩子,無(wú)法填表。另一方面,對(duì)于老年人,在調(diào)查過(guò)程中,有老人如實(shí)告知筆者看不清字,老人視力下降也是沒(méi)辦法做調(diào)查表的原因之一。

2.2 觀眾地域分布

將中國(guó)地域按照七大行政區(qū)域劃分為華北(北京市、天津市、河北省、山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū))、東北(遼寧省、吉林省、黑龍江省)、華東(上海市、江蘇省、浙江省、江西省、安徽省、福建省、山東省、臺(tái)灣地區(qū))、華南(廣東省、廣西壯族自治區(qū)、海南省、香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū))、華中(湖北省、湖南省、河南省)、西南(重慶市、四川省、貴州省、云南省、西藏自治區(qū))、西北(陜西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)),各地域分布比例如圖1所示,另外還有未填地址11人,美國(guó)觀眾15人。由圖可見(jiàn),華東地區(qū)人數(shù)最多,其次是西北地區(qū)和華中地區(qū),而且西北地區(qū)20人為陜西省人,華南地區(qū)和華北地區(qū)次之,最后為東北地區(qū)和西南地區(qū)。

其中調(diào)查的15個(gè)外國(guó)觀眾均為美國(guó)人,28—29日所見(jiàn)外國(guó)觀眾基本上為旅行團(tuán)觀眾,故國(guó)籍相同,年齡相仿。

3 參觀印象的調(diào)查結(jié)果

筆者調(diào)查了觀眾認(rèn)為博物館記憶最深刻的展廳及所感受到的文物價(jià)值兩個(gè)方面,分別得出以下結(jié)果。

3.1 文物價(jià)值的感受

中國(guó)文物保護(hù)法律體系從1960年起確定的表述是:“在中華人民共和國(guó)境內(nèi),一切具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的文物,都由國(guó)家保護(hù)。”①這也就是常說(shuō)的文物的歷史價(jià)值、藝術(shù)價(jià)值和科學(xué)價(jià)值三大價(jià)值的由來(lái)。而在《中國(guó)文物古跡保護(hù)準(zhǔn)則》2015版中又增加了文化價(jià)值與社會(huì)價(jià)值:“第3條 文物古跡的價(jià)值包括歷史價(jià)值、藝術(shù)價(jià)值、科學(xué)價(jià)值以及社會(huì)價(jià)值和文化價(jià)值”②其中《準(zhǔn)則》對(duì)文物各個(gè)價(jià)值的內(nèi)涵也進(jìn)行了闡釋。①

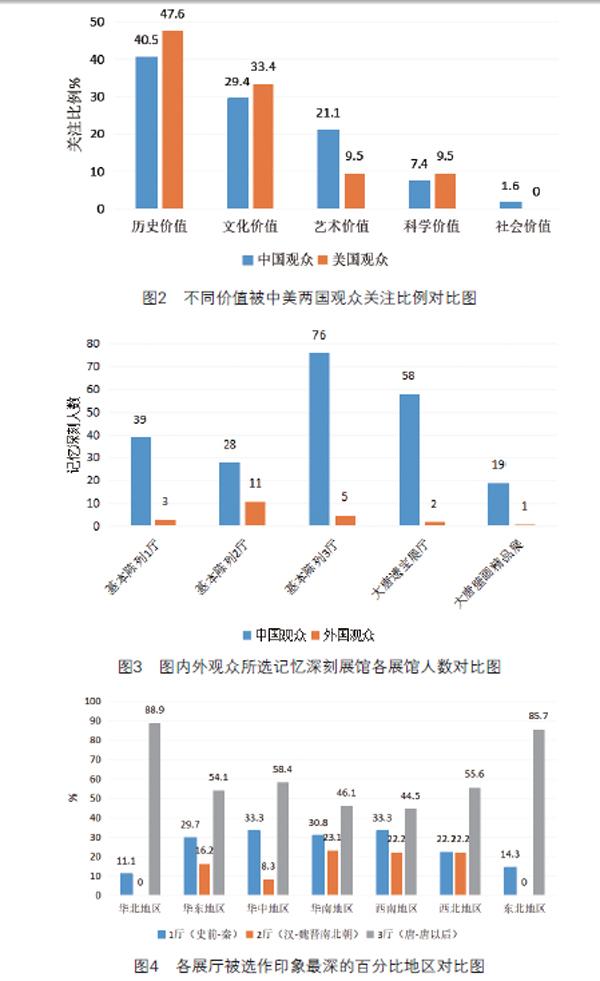

筆者在調(diào)查問(wèn)卷中調(diào)查了觀眾參觀完博物館之后感受到更多的是展品什么價(jià)值,中國(guó)觀眾與外國(guó)觀眾的結(jié)果如圖2所示。

由圖可見(jiàn),不論是中國(guó)觀眾還是外國(guó)觀眾,感受最深的都是歷史價(jià)值,其次是文化價(jià)值,藝術(shù)價(jià)值和科學(xué)價(jià)值感受較少,這與觀眾來(lái)博物館的目的與博物館的引導(dǎo)有關(guān)。陜西歷史博物館本身就是以歷史為主題的博物館,其運(yùn)用的就是歷史唯物主義的時(shí)間順序來(lái)展示,觀眾大多抱著感受歷史心態(tài)而來(lái),故最先感受的就是歷史價(jià)值。

文化價(jià)值是指一個(gè)地區(qū)的文化不同于其他地區(qū)的標(biāo)志,筆者另外做了一個(gè)小調(diào)查,調(diào)查觀眾是否認(rèn)為陜西歷史博物館展出了陜西特色。參與調(diào)查的159人中122人認(rèn)為陜西歷史博物館展示出了陜西特色,34人覺(jué)得一般,僅有3人覺(jué)得沒(méi)有展出陜西特色,排除誤差,基本上98.1%的人認(rèn)為陜西歷史博物館已經(jīng)展出了陜西特色。

對(duì)于展品背后的科技水平與藝術(shù)技巧則需要觀眾自身較高的文化素質(zhì)水平或者博物館對(duì)其科技或藝術(shù)技藝的復(fù)原、解讀等其他專業(yè)的解釋說(shuō)明。近些年來(lái),各大博物館都在努力讓博物館文物活化,科學(xué)價(jià)值和藝術(shù)價(jià)值都在逐漸體現(xiàn)。但作為地方性歷史博物館,陜西歷史博物館所帶來(lái)的文物科技和藝術(shù)水平展示相比于更加直接的文物承載的歷史價(jià)值與文化價(jià)值就稍顯不足。

但也正是因?yàn)橛^眾感受最深的是歷史價(jià)值與文化價(jià)值,筆者對(duì)陜西歷史博物館觀眾的族群認(rèn)同感調(diào)查才成為可能。

3.2 記憶最深刻的展廳

陜西歷史博物館開(kāi)放5個(gè)展廳,分別是基本陳列1廳~3廳、大唐遺寶展廳和大唐壁畫(huà)精品展①,其中大唐遺寶展廳和大唐壁畫(huà)精品展為收費(fèi)展廳。因調(diào)查表為多選項(xiàng),故人數(shù)總數(shù)多于159人。

中國(guó)觀眾與美國(guó)觀眾對(duì)比,觀眾記憶最深刻的展廳對(duì)比圖如圖3所示。由圖可見(jiàn),中國(guó)觀眾記憶最深刻的展廳為基本陳列3廳(唐至唐以后),其次是大唐遺寶展廳,接下來(lái)為基本陳列1廳和2廳,大唐壁畫(huà)精品展次之。而由圖3可以看到,對(duì)于美國(guó)觀眾來(lái)說(shuō),最令他們記憶深刻的是基本陳列展廳2廳(漢至魏晉南北朝),其次是基本陳列3廳,而其余展廳差別不大,這與中國(guó)觀眾有所區(qū)別。

3.3 國(guó)內(nèi)對(duì)比數(shù)據(jù)

以中國(guó)地域劃分觀眾對(duì)比,因大唐遺寶展廳與大唐壁畫(huà)精品展是收費(fèi)展廳,其展廳內(nèi)部設(shè)施、陳列設(shè)計(jì)、觀眾參觀心情與前三個(gè)基本展廳均有區(qū)別,故在此不與討論。為了探討族群的歷史認(rèn)同感,基本陳列展廳涵蓋了古長(zhǎng)安所經(jīng)歷的所有歷史,作為對(duì)比組。橫坐標(biāo)為各個(gè)地區(qū),縱坐標(biāo)為三個(gè)展廳被選作印象最深的數(shù)量占各地區(qū)人群作答人數(shù)的百分比,如圖4所示。

由圖可見(jiàn),雖基本陳列3廳在三個(gè)基本陳列展廳中令人普遍記憶深刻,但不同地區(qū)對(duì)三個(gè)展廳的記憶有所差別。對(duì)基本陳列1廳記憶深刻的占比從大到小的排列為華中西南、華南、華東、西北、東北、華北地區(qū);基本陳列2廳的占比從大到小排列為華南、西南西北、華東、華中、華北東北地區(qū);基本陳列3廳的占比從大到小隊(duì)的排列為華北、東北、華中、西北、華東、華南、西南地區(qū)。其中,華北、東北地區(qū)人群對(duì)基本陳列3廳情有獨(dú)鐘,華南與西南地區(qū)對(duì)三個(gè)展廳差異較小。

4 小結(jié)

在對(duì)比中國(guó)觀眾與外國(guó)觀眾的差異時(shí),我們可以看到明顯差異,中國(guó)觀眾更加關(guān)注唐朝展廳,而外國(guó)觀眾大多選擇了漢-魏晉南北朝的展廳。筆者認(rèn)為在此可將中國(guó)觀眾看作陜西歷史博物館展出文物的歷史主人的“我群”,而外國(guó)觀眾則可視為“他群”,“我群”看到同一歷史記憶時(shí),會(huì)產(chǎn)生正向的認(rèn)同感,可以理解為我們?nèi)粘Uf(shuō)的民族認(rèn)同感、自豪感和歸屬感,這時(shí)群體中的個(gè)體會(huì)尋找最優(yōu)秀的載體。西安作為十三朝古都,最繁盛的時(shí)期就是盛唐長(zhǎng)安,絕對(duì)是當(dāng)時(shí)世界上數(shù)一數(shù)二的國(guó)際化大都市,所以中國(guó)觀眾對(duì)此有強(qiáng)烈的認(rèn)同感,而記憶深刻。外國(guó)觀眾作為“他群”更加感興趣“不認(rèn)同感”,即與自己有邊緣差異的“異文化”,見(jiàn)識(shí)不同的文化差異。基本陳列2廳是漢代至魏晉南北朝時(shí)期,主要由漢代展品構(gòu)成。漢代作為中華民族形成的時(shí)期,一直都有其獨(dú)特的意義,如漢人、漢服、漢字、漢語(yǔ)等,是未與外來(lái)文化深入交流的較為純粹的中華文化時(shí)期。基本陳列2廳較多地展出了陶俑、人俑、畫(huà)像石、青銅器、明器等,基本陳列3廳展出較多的金銀器、唐三彩及鎮(zhèn)墓獸、人俑等。相比唐朝的漢民族與少數(shù)民族的結(jié)合,漢代的展品更加古樸自然,更加符合外國(guó)觀眾對(duì)古代中國(guó)人的期待。

對(duì)比中國(guó)不同地區(qū)的族群認(rèn)同與博物館記憶,因?yàn)樽迦哼吘壸兓藭r(shí)“我群”可能僅僅是陜西人群甚至是西安人群,而其他區(qū)域的觀眾均為“他群”,這時(shí)除了以陜西人群為代表的西北地區(qū)人群尋找歷史認(rèn)同感之外,其他地區(qū)人群均為“不認(rèn)同感”,獨(dú)特的“陜西”展品更能讓其印象深刻,也就是各自區(qū)域所缺少的文化特點(diǎn)。大部分地區(qū)對(duì)基本陳列3廳的印象深刻的人數(shù)占比為50%左右,而華北與東北地區(qū)人數(shù)占比高達(dá)80%以上,除去人數(shù)較少帶來(lái)的影響,筆者認(rèn)為主要有以下原因:首先,東北和華北地區(qū)在唐代文化并不繁榮,而古長(zhǎng)安是當(dāng)時(shí)世界上數(shù)一數(shù)二的大都市,來(lái)自東北和華北地區(qū)的游客更容易被古長(zhǎng)安吸引,補(bǔ)充家鄉(xiāng)未見(jiàn)的中華文化的盛唐榮光;其次,這兩個(gè)地區(qū)文化的地域性表現(xiàn)較為突出,具有“我群”標(biāo)簽的文物較多,東北地區(qū)的展品展示著邊疆各族人民不斷融合的特色,華北地區(qū)的展品則以獨(dú)特的中山國(guó)、邢窯及明清文物見(jiàn)長(zhǎng),這些均與唐代長(zhǎng)安中西融匯的文物差別較大,使這兩個(gè)地區(qū)的觀眾對(duì)陜西歷史博物館唐代展品印象深刻。

另外,三個(gè)展廳對(duì)華南與西南地區(qū)人群留下印象差別較小,可能與二者與長(zhǎng)安歷史時(shí)期完全不屬于同一文化系統(tǒng),對(duì)于這兩個(gè)地區(qū)人群來(lái)說(shuō),各個(gè)時(shí)期的“異文化”對(duì)他們的沖擊差別不大,而唐代器物完全因其精美而略勝一籌。

通過(guò)此次調(diào)查,可以得知觀眾對(duì)博物館的展出記憶與族群歷史認(rèn)同有極大的關(guān)系,而族群邊緣的動(dòng)態(tài)性也在展出記憶中有所體現(xiàn)。結(jié)合族群歷史認(rèn)同,博物館應(yīng)該根據(jù)自身的目標(biāo)人群及日常主要觀眾來(lái)源為博物館策展方向提供依據(jù),讓博物館展覽更加具有特點(diǎn),更能給觀眾、社會(huì)帶來(lái)價(jià)值。

在博物館歷史敘述中加入人類學(xué)視角,可以更加關(guān)注弱勢(shì)文化,也就是各個(gè)地區(qū)更加獨(dú)特的民族、地域文化,更好地找到文化精髓,保護(hù)弱勢(shì)文化,讓弱勢(shì)文化不再“弱勢(shì)”。人類學(xué)的加入會(huì)使博物館更加貼近人群,了解觀眾,從專業(yè)的角度分析觀眾的參觀心理、參觀期望與參觀感受,而不是高高在上。而文化人類學(xué)有了博物館的支持,也會(huì)豐富自身學(xué)科內(nèi)涵與分類,進(jìn)行相關(guān)研究,促進(jìn)自身發(fā)展,二者相輔相成。