“三區三州”普通話普及現狀與推廣策略

袁義國 馮敏萱 戴玉玲 李素琴

摘? ?要: 語言扶貧是扶貧工作的關鍵一環,不論是從數據統計,還是從理論和實踐角度看,推廣普通話在扶貧工作中發揮著重要作用。“三區三州”地區普通話普及率比全國平均水平低約20%,針對該區域各年齡段普通話水平差別較大的情況,應分清主次,將青壯年作為推普重點,并發揮扶貧干部作用,將學習普通話融入當地居民的經濟生活當中,發揮自主能動性,開發普通話學習新技術和資源。此外,為反映母語為少數民族語言評測者的真實漢語水平,評測普通話語言能力時應加強對意義理解的考察。

關鍵詞: “三區三州”? ?普通話? ?語言扶貧? ?意義理解

“三區三州”的“三區”指西藏、四省藏區和新疆南疆四地州;“三州”包括甘肅的臨夏回族自治州、四川的涼山州和云南的怒江州,大多位于山區、高寒區等地帶,自然環境惡劣,經濟基礎薄弱,近年來受到了黨和政府的極大關注,扶貧工作刻不容緩。其中,語言扶貧是精準扶貧的重點和難點。早在二十世紀六十年代,Marschak(1965)就肯定了語言在經濟活動中的重要地位[1](135-140)。精準扶貧,語言先行。在溝通不暢的情況下,各項工作都難以為繼,扶貧攻堅只是紙上談兵。2020年“三區三州”普通話普及率為61.56%,比全國水平(80.72%)低19.16%[2]。地區內的交流仍以民族語言為主,各民族間交流不暢,導致人口流動、交易往來、政策施行等具體活動難以開展,對地方經濟的影響不容小覷(張璟瑋、徐大明,2008)[3](43-52)。因此,“三區三州”的普通話普及工作意義非常、任重道遠。

一、從語言與貧困的關系理解推普扶貧的重要性

自新中國成立以來,我國一直重視脫貧與扶貧工作,2017年黨的十九大報告更是將精準脫貧列為三大攻堅戰之一。其中,語言因素在脫貧扶貧工作中發揮著重要作用,從2011年印發的《中國農村扶貧開發綱要(2011—2020年)》開始,推廣國家通用語言文字成為我國扶貧工作中的一項重要舉措。推普扶貧能夠取得成效,源于語言能夠影響貧困。

語言影響貧困的研究大致可以分為宏觀視角與微觀視角。宏觀視角研究集中在某一區域或某一國家語言的多樣性與經濟發展的關系,比較突出的研究成果是Nettle(2000)提出的“費希曼-普爾假說”(The Fishman-Pool Hypothesis),認為語言的碎片化(多樣性)與經濟發展為逆相關,語言統一與經濟發展是正相關[4](335-348)。微觀視角研究集中在語言社團的語言能力與經濟狀況(勞動收入)之間的關系,這里的語言能力可以分為掌握國家通用語言能力與掌握外語、民族語言等語言的多語能力。一方面,從前人的調查研究來看,無論是一般勞動者、移民群體,還是少數民族勞動者,國家通用語言能力對勞動者的就業和職業收入有比較顯著的影響,呈正相關關系。另一方面,擁有多語能力的勞動者較單語者可獲得更高的勞動收入。

由此來看,語言確實能夠影響經濟的發展與個人的收入,不過,這種影響是間接性的,李宇明(2018)提道:“語言與貧困,只具有統計學意義上的相關性。”[5](356-367)王春輝(2019)認為語言因素是經濟社會狀況改善的一個概率性條件,且語言能力的增強能夠提高脫貧致富的概率[6](12-21)。

從上述論斷可以看到,雖然語言對貧困的作用是間接的,但這種作用能夠直接提高貧困人口的語言素養與整體素質,可以阻斷貧困發生的動因,阻斷代際貧困,助力永久脫貧。當前,我國的扶貧工作轉向鞏固脫貧成果、防止返貧,“三區三州”作為之前的深度貧困地區,普通話普及水平不高,在這一區域做好推普工作至關重要,更應該貫徹推廣普通話的舉措。

二、“三區三州”推廣普通話現有措施和建議

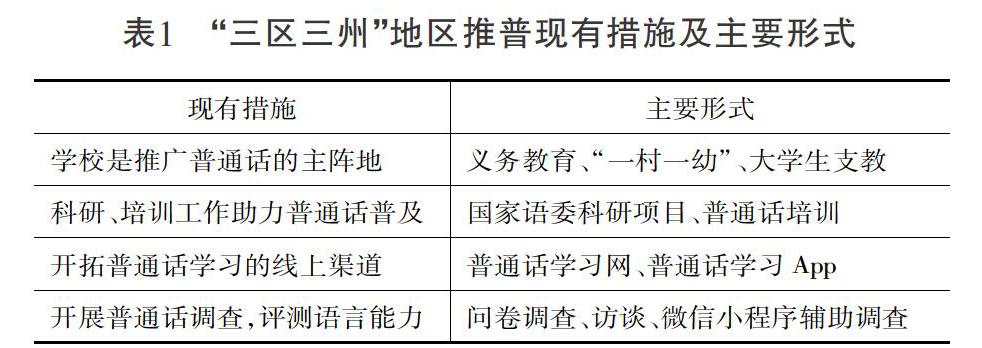

為加快“三區三州”推普進程,國家已發動社會各界力量,對“三區三州”進行教育扶貧,大力推廣普通話。目前主要著力點如下:

目前已有諸多舉措雖對普通話推廣起到一定作用,但仍存在各類人群覆蓋性較差、學習內容實用性缺乏、判定標準適用性不高等問題。對此,本研究提出了以下應對措施。

(一)有的放矢:開展特定人群推普工作

據“三區三州”地區普通話培訓群體的情況來看,主要存在的問題是中老年人學習普通話的積極性較差,水平不高,兒童由于學業壓力學習普通話存在困難。由于老年人語言基本定型,且學習能力較差,不適宜作為推普的重點,因此推普工作需要抓重點,分清主次,針對不同的人群采取不同的推普措施。李宇明(2018)提道:“針對商戶、青壯年農牧民、少年兒童、青年干部和青年教師等人群的需求進行推普,就是‘精準推普,最易見到推普成效,也最易顯示推普的長久扶貧的功效。”[5](356-367)

1.抓“關鍵少數”干部,帶頭將學習普通話融入經濟生活。

從提高扶貧效率的策略來看,應優先發揮扶貧干部這些“關鍵少數”在推廣普通話中的重要作用。他們學習能力、決策能力和社會傳播力更強,同時少數人學習代價更小,效率更高。鑒于語言在經濟生產中的重要作用,扶貧干部更應在掌握當地方言和普通話的基礎上,打破溝通瓶頸,帶領當地居民發展經濟,使人民自發認識普通話在經濟活動中的重要性,體會“語言資本—信息—工作—收入”之間實實在在的關聯(王春輝,2018)[7](10-21),只有發揮主觀能動性,才能形成長期、自主且有效的推普工程。

2.加強青壯年對口培訓,以自需驅動普通話學習。

青壯年勞動人口是普通話培訓的重點對象。為加強青壯年對口培訓,在校內以當地青壯年教師為重點培訓對象,通過脫產培訓、遠程自學、校本研修、幫扶結對等方式對教師進行培訓;還可在普通話普及率較低的地區,適當增派優秀的民漢雙語教師和支教團隊。在校外以青壯年勞動群體為普及重點,增加對該群體的普通話集中對口培訓。

此外,讓當地居民以自身需求驅動普通話學習,發揮主觀能動性,取得更好的效果。王海蘭等(2019)對西藏自治區波密縣居民學習普通話的經濟動機進行了調查,主要的經濟動機包括就業、學習技術、外界交流、獲取信息、繼續教育[8](49-58),因此可以針對這些需求助力普通話推廣。

3.充分利用家庭語言環境,推廣親子互助學習。

在家庭內部,以兒童和監護人為推普重點對象,可借鑒廣西忻城等地區的“小手拉大手”活動,帶動親子共同學習普通話。針對當地留守兒童、空巢老人的現狀,提倡老少互助學習。這種互助學習一方面可以輔助改善“三區三州”地區高年齡段居民普通話水平低的局面,另一方面可以減輕兒童學習普通話的負擔。

(二)開發普通話學習新技術和資源

目前雖已出現許多普通話學習網站和軟件,但這些新興的“互聯網+”產品主要關注的是普通話的讀音是否標準,忽視少數民族人民在學習漢語時能否理解。

筆者調查了關于漢語普通話和外語學習的手機端App各15種,共30種,發現所有15種普通話學習App都設計了普通話發音學習的版塊,但很少涉及其他如聽力、字詞的學習,外語學習App涉及語音、詞匯等各層面的學習。表2簡單統計了這些App的功能。

漢字是形音義三位一體的文字,如果只片面地學習其音,忽略對形義的學習,那么終究無法系統學會普通話。基于“三區三州”地區居民拼音和漢字掌握的現狀,筆者對普通話學習App提出以下建議。

1.補充對漢語普通話的聽力理解、字詞等的學習功能。

從語言學角度看,只學習語言的語音形式,不將其語音形式與意義結合,這種學習語言的方式顯然缺乏科學性。普通話學習App在聽力、字詞、閱讀的考察上略顯單薄,因此,這些App可以適當增加聽力理解等意義方面的功能學習。

2.補充日常交流和職業技能的普通話課程。

從實用性角度看,若勞動者滿足職業語言要求,將會獲得工資溢價(Chiswick & Miller,2013)[9](263-275)。在目前普通話學習App中,涉及日常交流的學習僅有4款,提供職業技能的普通話培訓僅有2款。因此,在新興產品設計中可以補充日常交流和職業技能的普通話課程。

3.使用界面以民漢雙語的語音或文字呈現。

從使用者角度看,這些新興產品在設計時應兼顧各階級普通話水平的人。在15款普通話學習App中僅有1款,“扶貧普通話”App在使用界面上加注了漢語拼音。為便于少數民族人民使用,在科技產品的使用界面上,除了漢字外,還可以顯示民族文字及拼音。在學習漢語普通話的同時,將民族語言和文字電子化,并與漢語做雙語對齊,既有利于個人漢語普通話的學習,又有利于民族語言文字的保護和傳承。

(三)細化普通話理解能力評價標準

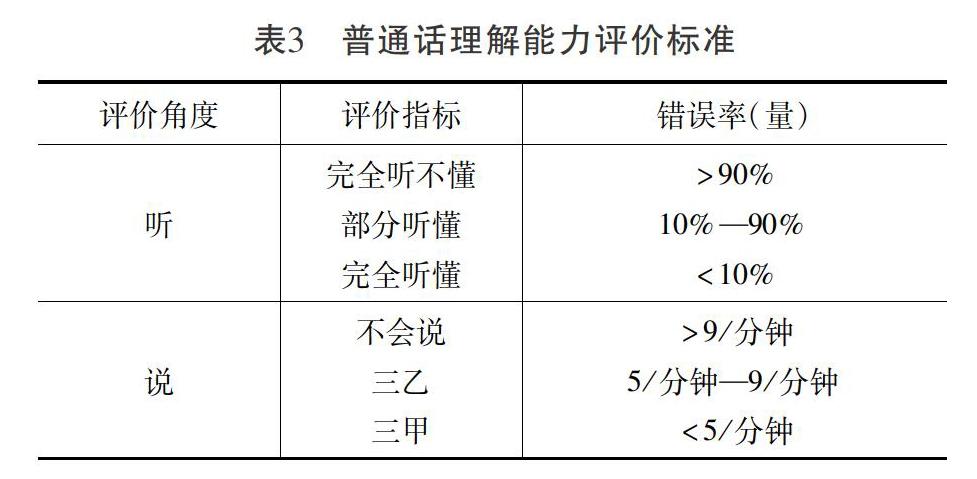

對普通話理解能力的考察可大致分為兩個程度:能夠聽懂普通話、能夠用普通話進行交談。再對這兩個標準進行細化。例如:可以給調查對象播放普通話音頻,并根據音頻內容設置相應的聽力理解問題供調查對象回答,通過答對問題的比例劃分聽辨能力標準;通過交談過程中發生的語音、詞匯及語法的錯誤量劃分談話能力標準。表3給出了評判的具體標準。

普通話普及率統計單位應有所改變。《推普計劃》的目標設計主要針對的是勞動人口,并沒有硬性要求所有貧困群眾都會講普通話。目前,是否脫貧的統計工作是以家庭為單位的,普通話普及率是以個人為單位的,因此,我們建議“三區三州”的推普工作應以家庭為單位進行統計,現有勞動力及新增勞動力占家庭人口的比重作為一個家庭單位,便于后期數據關聯和整理。

三、結語

推普工作是“三區三州”地區未來鞏固脫貧成果、防止返貧中的重要工作。不論是從數據統計還是從理論和實踐的角度,都可以說明經濟和普通話普及率具有相關性,推廣普通話有助于扶貧工作的開展。“三區三州”普通話普及率提高的空間很大,推普工作勢在必行。目前的推普措施以學校為主陣地,教師為一線力量,在校內學習并使用普通話,對于校外人員,通過對口培訓、結合“互聯網+”的科技產品等方式學習。首先,“三區三州”的學校可以適度增派優秀教師,實現普通話教學活動形式多樣化。其次,新興的科技產品需要優化功能,增加對普通話意義的學習。最后,鑒于普通話普及調查較少考慮語義理解,不利于展示調查者普通話的真實水平,本研究提出了相應的改進建議,給出了具體的評判普通話聽說程度的標準。

參考文獻:

[1]Marschak J. Economics of Language[J]. Systems Research & Behavioral Science,1965,10(2).

[2]吳月.我國普通話普及率超過80%[N].人民日報,2020-09-15(12).

[3]張璟瑋,徐大明.人口流動與普通話普及[J].語言文字應用,2008(3).

[4]Nettle D. Linguistic Fragmentation and the Wealth of Nations: The Fishman-Pool Hypothesis Reexamined[J]. Economic Development and Cultural Change, 2000,48(2).

[5]李宇明,黃行,王暉,謝俊英,周慶生,楊亦鳴.“推普脫貧攻堅”學者談[J].語言科學,2018,17(04).

[6]王春輝.語言與貧困的理論和實踐[J].語言戰略研究,2019,4(01).

[7]王春輝.語言忠誠論[J].語言戰略研究,2018,3(03).

[8]王海蘭,崔萌,尼瑪次仁.“三區三州”地區普通話能力的收入效應研究——以西藏自治區波密縣的調查為例[J].云南師范大學學報:哲學社會科學版,2019,051(004).

[9]Chiswick R & Miller W. The Impact of Surplus Skills on Earnings: Extending the Over-education Model to Language Proficiency[J]. Economics of Education Review, 2013,36(10).

本文是國家語委科研項目(YB135-61)和江蘇省社會科學基金項目(20JYB004)研究成果,得到國家社科項目(18BY Y127)資助。