血清可溶性細胞間黏附分子1、半胱氨酸天冬氨酸蛋白水解酶3 水平對顱內破裂動脈瘤術后腦血管痙攣的預測價值

尹 航 馮麗君 肖龍海 李長歌 秦 浩

山東省棗莊市立醫院神經外科,山東棗莊 277100

蛛網膜下腔出血(SAH)是由多種因素導致腦淺表或腦底血管破裂,血液進入蛛網膜下腔而出現的疾病,大多伴有嚴重認知障礙等神經學癥狀,具有極高的致殘率和死亡率[1]。數據顯示[2],12%的SAH 患者在治療前死亡,40%在治療1 個月后死亡,可見,SAH 具有極大的危險性,并可繼發多種癥狀,其中又以腦血管痙攣(CVS)最為嚴重,其是導致SAH 惡化的主要原因。CVS 是SAH 后出現的顱內遲發性動脈狹窄,可引起顱內動脈收縮,降低動脈供應區的腦血流量,進而產生相應的缺血性神經癥狀,甚至腦梗死,因此及早預測并治療CVS 對挽救患者生命具有重要意義。數字減影血管造影(DSA)是診斷CVS 的有效方法,但其不能動態監測,而CVS 存在遲發性、一過性等特征,故往往滯后于病變變化。研究顯示,炎癥反應和細胞凋亡在CVS 發生發展中扮演重要角色[3-4]。可溶性細胞間黏附分子1(SICAM-1)可介導血管內皮和白細胞間黏附,加重炎癥反應[5]。半胱氨酸天冬氨酸蛋白水解酶3(Caspase-3)位于細胞凋亡的有序級聯反應下游,是凋亡主要執行者,激活后可促進細胞凋亡[6]。本研究檢測顱內破裂動脈瘤術后血清SICAM-1、Caspase-3水平,探討二者與CVS 的關系,并分析其預測價值。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2016 年1 月—2019 年12 月山東省棗莊市立醫院(以下簡稱“我院”)收治的203 例顱內動脈瘤破裂SAH 患者,其均接受開顱夾閉或介入栓塞治療,術后4 d 行DSA,納入標準:①初次自發性SAH;②患者及家屬均知情;③符合《外科學》[7]中相關診斷標準,經DSA 確診動脈瘤,CT 證實SAH;④具備手術指征;⑤臨床資料完整。排除標準:①嚴重肝腎等臟器功能不全;②過敏體質、妊娠期、哺乳期、患有精神病;③術后因腦梗死、高血壓導致的再出血;④存在造血功能障礙;⑤術前或術中再次出血。本研究經我院醫學倫理委員會批準。根據術后不同程度CVS 將患者分為重度CVS 組19 例,其中男13 例,女6 例;年齡42~78 歲,平均(48.20±15.64)歲;體重指數(BMI)18~27 kg/m2,平均(23.05±2.76)kg/m2;Hunt-Hess 分級:Ⅰ~Ⅱ級12 例,Ⅲ~Ⅳ級7 例。中度CVS 組44 例,其中男30 例,女14 例;年齡40~78 歲,平均(47.35±15.09)歲;BMI 18~27 kg/m2,平均(22.67±2.42)kg/m2;Hunt-Hess 分級:Ⅰ~Ⅱ級25 例,Ⅲ~Ⅳ級19 例。輕度CVS 組23 例,其中男15 例,女8 例;年齡38~76 歲,平均(46.03±14.38)歲;BMI 18~28 kg/m2,平均(22.72±2.33)kg/m2;Hunt-Hess分級:Ⅰ~Ⅱ級13 例,Ⅲ~Ⅳ級10 例。無CVS 組117 例,其中男82 例,女35 例;年齡42~76 歲,平均(46.62±14.26)歲;BMI 18~28 kg/m2,平均(22.55±2.07)kg/m2;Hunt-Hess 分級:Ⅰ~Ⅱ級68 例,Ⅲ~Ⅳ級49 例。四組一般資料比較,差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。

1.2 CVS 診斷標準

根據《腦血管痙攣防治神經外科專家共識》[8]診斷:①顱內壓升高癥狀;②存在偏癱、失語、感覺障礙等神經系統定位體征;③意識性障礙呈進行性或波動性加重;④大腦動脈血流速度前、中≥120 cm/s,后≥90 cm/s;⑤術后顱腦CT 存在腦梗死灶。

1.3 CVS 評定方法

術后4 d 行DSA 檢查,測量A1、A2 段腦前動脈和M1、M2 段中動脈及血管最狹窄處直徑,根據腦血管直徑縮小程度進行評估,無為縮小<10%;輕度為縮小10%~35%;中度為縮小>35%~70%;重度為縮小>70%。

1.4 血清指標檢測

抽取所有患者術前,術后3、7 d 5 mL 空腹靜脈血,3000 r/min 離心10 min(離心半徑為13 cm),取上清液,酶聯免疫吸附試驗(北京綠源伯德生物科技有限公司)檢測血清Caspase-3、SICAM-1 水平,所有操作嚴格按照說明書進行。

1.5 統計學方法

采用SPSS 26.0 統計學軟件對所得數據進行分析,計量資料采用均數±標準差()表示,組間比較采用t 檢驗,重復數據采用重復測量方差分析,兩兩比較LSD-t 檢驗,計數資料采用例數或百分率表示,組間比較采用χ2檢驗。采用Pearson 相關系數分析顱內破裂動脈瘤術后血清SICAM-1 與Caspase-3 水平的相關性;繪制受試者工作特征曲線(ROC)曲線,判斷術后3 d 血清SICAM-1、Caspase-3 對顱內破裂動脈瘤術后CVS 的預測價值,曲線下面積(AUC)采用Hanley&McNeil 法檢驗。以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 四組手術前后血清SICAM-1、Caspase-3 水平比較

整體分析發現:組間比較、時間點比較及交互作用差異均有統計學意義(P <0.05),提示時間因素的作用隨著不同分組而變化。進一步兩兩比較,組內比較:四組術后3、7 d 血清SICAM-1、Caspase-3 水平均高于術前,且術后7 d 低于術后3 d(P <0.05);組間比較:術后3、7 d,重度CVS 組血清SICAM-1、Caspase-3 水平高于中度CVS 組及輕度CVS 組,中度CVS 組高于輕度CVS 組,輕、中、重度CVS 組均高于無CVS 組(P <0.05)。見表1。

表1 四組手術前后血清SICAM-1、Caspase-3 水平比較()

表1 四組手術前后血清SICAM-1、Caspase-3 水平比較()

注:與本組術前比較,aP <0.05;與本組術后3 d 比較,bP <0.05;與中度CVS 組同時間點比較,cP <0.05;與輕度CVS 組同時間點比較,dP <0.05;與無CVS 組同時間點比較,eP <0.05。SICAM-1:可溶性細胞間黏附分子1;Caspase-3:半胱氨酸天冬氨酸蛋白水解酶3;CVS:腦血管痙攣

2.2 顱內破裂動脈瘤術后血清SICAM-1 與Caspase-3水平的相關性

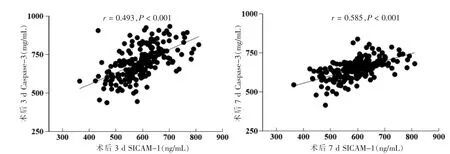

Pearson 相關性分析顯示,顱內破裂動脈瘤術后3、7 d血清SICAM-1 與Caspase-3 水平呈正相關(r=0.493、0.585,P <0.05)。見圖1。

圖1 顱內破裂動脈瘤術后血清SICAM-1 與Caspase-3 水平的相關性

2.3 術后3 d 血清SICAM-1、Caspase-3 對顱內破裂動脈瘤術后CVS 的預測價值

ROC 曲線顯示,術后3 d 血清SICAM-1+Caspase-3診斷顱內破裂動脈瘤術后CVS 的AUC 明顯大于SICAM-1、Caspase-3(Z=3.845、2.556,P=0.000、0.011),敏感度和特異性均高于SICAM-1 和Caspase-3 單獨檢測。見表2、圖2。

圖2 術后3 d 血清SICAM-1、Caspase-3 診斷顱內破裂動脈瘤術后CVS 的ROC 曲線

表2 術后3 d 血清SICAM-1、Caspase-3 對顱內破裂動脈瘤術后CVS 的預測價值

3 討論

顱內動脈瘤破裂是導致SAH 出現的重要原因,統計顯示[9-10],85%的SAH 由顱內動脈瘤破裂引起,為常見腦血管疾病,僅次于腦出血、腦梗死。CVS 為SAH 最嚴重的并發癥,由多種因素的共同作用導致顱內動脈呈異常收縮狀態,致使相應腦區域無血液供應,出現相應神經癥狀,隨著時間延長可繼發其他腦損害,往往很難逆轉,導致死亡[11-12]。因此尋找有效的生物學指標具有重要意義。

1981 年Pellettieri 等[13]首次發現SAH 患者血清免疫復合物水平明顯提升,因此認為CVS 的發生與免疫炎癥反應密切相關,并通過超微檢查發現SAH 后痙攣的動脈血管壁結構出現了明顯變化,可發現動脈中膜變性壞死、細胞損傷、炎癥反應等。細胞間黏附分子1(ICAM-1)是一種細胞表面跨膜蛋白抗原,為ICAM的免疫球蛋白超家族成員,主要表達于內皮細胞、上皮細胞、白細胞[14-15]。研究顯示[16],ICAM-1 在生理情況下為微量表達或不表達,當機體出現炎癥、缺血、損傷時則能激活,可表達于多種細胞,其中以血管內皮細胞最高,與其配體淋巴細胞功能相關抗原1 結合后,可介導白細胞黏附于血管內皮細胞,并透過內皮屏障進入人體組織,參與免疫應答反應、炎癥反應、腦缺血再灌注損傷、動脈粥樣硬化等。動物模型研究顯示[17],SAH 后1~48 h 基底動脈官腔面積明顯縮小,并存在明顯病理形態改變,血管外膜能見炎癥細胞浸潤。劉秀娟等[18]研究顯示,抑制ICAM-1 表達后可明顯緩解SAH 后CVS 的痙攣程度。SICAM-1 由血管內皮細胞表面ICAM-1 脫落形成,為ICAM-1 可溶形式,因此具備其相應功能,當內皮細胞和血小板活化時,則會釋放SICAM-1 進入血液,因此在周圍血液可檢測到SICAM-1,其含量增加則表示白細胞和內皮細胞激活或損害[19-20]。本研究結果顯示,術后3、7 d 不同程度CVS 組血清SICAM-1 水平均明顯高于術前,提示血清SICAM-1 水平可能與CVS 進展有關。

細胞凋亡為普遍的生物現象,貫穿于整個生命活動過程,是指細胞在多種因素誘導下,啟動死亡程序,主要通過線粒體通路與死亡受體通路兩條途徑完成,前者可通過胞質內線粒體途徑釋放細胞凋亡因子激活Caspase,后者可通過細胞膜死亡受體激活Caspase,活化的Caspase 可降解細胞內重要蛋白,導致細胞凋亡[21-22]。細胞凋亡大多通過Caspase 介導信號完成,其是一組半胱氨酸蛋白酶,參與了多種細胞因子成熟、生長、分化過程,主要以無活性酶原形式存在于胞漿中,受凋亡刺激后激活,參與早期凋亡啟動和信號傳遞,其中Caspase-3 為最關鍵的凋亡蛋白酶,在凋亡程度中起到樞紐作用[23-24]。Yilmaz 等[25]研究發現,因CVS而死亡的患者基底動脈內膜存在凋亡細胞,進一步分析發現其內皮細胞還存在胞膜表面小泡形成,為凋亡小體,進而證實血管內皮細胞存在凋亡。陳博文等[26]動物模型研究也報道,SAH 后CVS 腦血管內平滑肌細胞和內皮細胞存在凋亡。內皮細胞具備維持管壁通透性,避免凝血,防止血栓形成等重作用,故當血管內皮細胞受損則會影響其功能。Sun 等[27]為證實CVS 與內皮細胞功能的關系,將作用于內皮細胞的藥物灌注到動物模型頸內動脈,結果發現灌注后腦血管阻力顯著緩解,血流量顯著提升,證實血管內皮細胞功能障礙是發生和維持CVS 的關鍵。結果顯示,術后3、7 d不同程度CVS 組血清SICAM-1、Caspase-3 水平均明顯高于術前,術后7 d 血清SICAM-1、Caspase-3 水平明顯低于術后3 d,分析是由手術影響導致,且其動態變化可在一定程度上指導調整治療方案。結果顯示,顱內破裂動脈瘤術后3、7 d 血清SICAM-1 與Caspase-3 水平呈正相關,提示二者均參與了CVS 的發生及發展,分析是隨著血管內皮損害的加重,不僅會激活ICAM-1,產生大量SICAM-1,還會引起大量細胞凋亡,而Caspase-3 作為凋亡程度的樞紐,其表達也顯著提升。ROC 曲線顯示,術后3 d 血清SICAM-1+Caspase-3 診斷顱內破裂動脈瘤術后CVS 的AUC、敏感度、特異性均高于SICAM-1 和Caspase-3 單獨檢測,說明聯合檢測血清SICAM-1、Caspase-3 水平,有利于早期預測CVS 的發生和發展,可指導臨床治療。

綜上所述,顱內破裂動脈瘤術后CVS 患者血清SICAM-1、Caspase-3 水平明顯提升,聯合檢測可有效預測CVS 發生。