纖維增強活性粉末混凝土力電性能綜述

趙埔淋 王 靜 張云龍

(1.吉林建筑大學,吉林 長春 130118;2.吉林建筑大學 交通科學與工程學院,吉林 長春 130118)

0 引言

混凝土是目前基礎建設工程領域使用量最大、應用范圍最廣泛的材料。具有就地取材、耐久性好、可模型好、原料豐富等特點。活性粉末混凝土(Reactive Powder Concrete,簡稱RPC)采用細砂代替混凝土中的粗骨料,加入硅灰、粉煤灰等活性混合材料,通過加入高效減水劑來獲得低水膠比,是一種具有高強度、高耐久性的新型建筑材料。RPC 因其良好的力學性能在工程應用中逐漸受到重視。

碳纖維具有高強度、軸向強度和模量高、密度低、非氧化條件下耐高溫、耐疲勞性好、耐腐蝕性好的優點。混凝土抗壓性能遠遠高于其抗拉性能,混凝土抗壓強度約為其抗拉強度的10 倍左右,由于混凝土抗拉強度較小,因此受到拉應力時容易出現裂縫,這是由于沉降和塑性收縮裂縫會穿過新版混凝土,進而形成軟弱面,降低了混凝土結構的整體強度。在RPC 中摻入短切碳纖維可形成纖維增強活性粉末混凝土,相比較于傳統的普通混凝土,碳纖維可以有效地延緩裂縫的產生和發展。而且RPC 中的礦物摻合料也可以促進碳纖維的分散,碳纖維也能通過提高混凝土的拉伸性能來減緩塑性收縮和干燥收縮,因此本文對碳纖維RPC 的力電性能的研究進行了討論。

1 碳纖維活性粉末混凝土研究現狀

智能材料(Intelligent Material)的概念在20 世紀80 年代中期被提出,并于20 世紀90 年代迅速發展起來。目前對智能材料的定義是:一種當環境發生變化時,能夠從自身的表層或者內部獲取關于環境條件及條件變化的信息點,通過其信息點能夠進行判斷、處理并作出反應的材料。

國內外學者對活性粉末混凝土有著不同的定義及內涵。國外學者要求其抗壓強度大于150MPa,對物理性能有著較高的要求;而國內學者不僅對力學性能指標有限制外,對其制備工藝也有特殊要求,使其制備較為簡單[1]。RPC 作為一種多孔不均勻材料,孔隙結構時影響RPC 基體強度的重要因素,混合后的顆粒體系擁有最大密實度是RPC 能夠獲得高強度的前提。因此,制備RPC 的基本原理和主要方式有:1.使用細骨料,保持細骨料較小粒徑。2.優化骨料級配,增加密實度。3.添加活性礦物摻合料,通過化學反應使結構內部更密實。4.采用加熱養護,減小化學收縮。5.添加纖維,改善RPC 韌性。

在碳纖維活性粉末混凝土的技術發展和實用化過程中,抗壓強度、劈拉強度等力學性能一直是研究的重要方向之一。近幾年學者對碳纖維RPC 的研究主要集中在以下幾個方面:選擇不同的碳纖維摻量,通過對比碳纖維RPC的性能得到最佳纖維摻入量;研究碳纖維RPC 的導電性,分析其導電作用機理;研究纖維種類及摻量對碳纖維RPC 的力學性能及電學性能的影響,;對碳纖維RPC 的內部結構的研究集中在宏觀和微觀兩個方面。美國D.D.L.Chung 教授將混凝土摻入碳纖維可使混凝土的電阻率隨材料受到的荷載而發生變化,他稱這種現象為混凝土的壓敏效應。結果表明,試件在受到循環荷載時,由于碳纖維的插拔效應,碳纖維混凝土的電阻隨著荷載的增大而減小,隨荷載的減小而增大[2]。其中靈敏度系數最高可到700,是普通電阻應變片的350 倍,因此該材料具有自感知能力,為智能材料的推廣和應用奠定了基礎。

2 碳纖維RPC 的研究

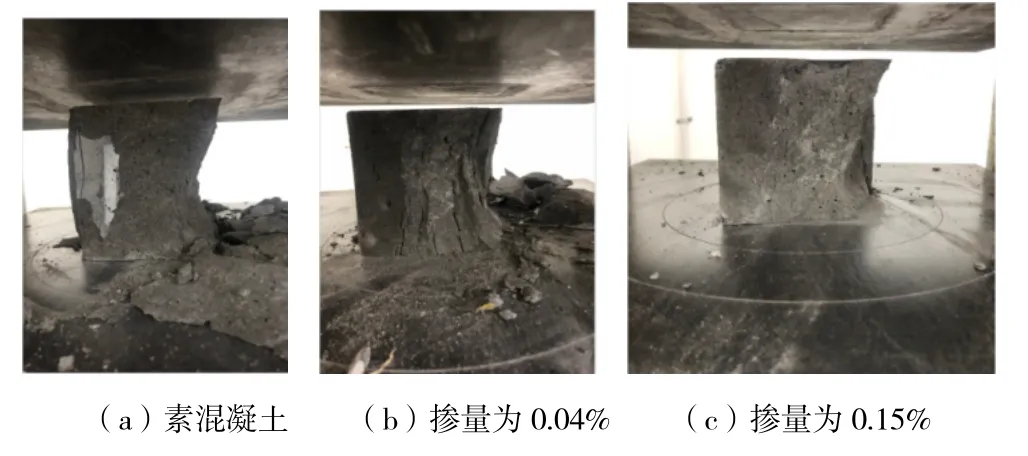

1、抗拉強度:由于碳纖維的摻入,試件內部應力集中現象大大減少,使得混凝凝土內部裂縫開裂得到延緩。進行了碳纖維增強混凝土劈拉強度試驗,纖維摻量分別為0.02%、0.04%、0.06%、0.08%、0.1%、0.15%、0.2%,每種摻量制作3 個劈拉試件,標準條件下養護28d。結果表明:碳纖維能夠明顯提高混凝土的劈拉強度,且纖維摻量臨界值為0.08%時,纖維混凝土較素混凝土劈拉強度提升43.3%,摻量高于臨界值時,劈拉強度逐漸降低,但始終高于未摻加碳纖維的素混凝土;而對于混凝土抗壓強度基本無明顯影響,混凝土拉壓比的提升說明混凝土塑性性能得到明顯改善;由于碳纖維的阻裂作用,破壞的試件表面特征和形態獲得很好的改善,試件碎裂現象減緩;考慮到摻入過多碳纖維會影響混凝土的工作性,因此纖維摻量宜在0.08%[3]。

圖1 為試件破壞形態,能夠觀察試塊的破壞形態得到明顯改善。這是因為試件內亂向分布的碳纖維在試件內部起著微細筋的作用,當試塊出現裂縫時,纖維會阻止裂縫繼續擴大,延緩了基體裂縫的失穩擴展。

2、抗折強度:在混凝土中摻入碳纖維可以明顯改善混凝土抗折能力。將石墨烯和碳纖維分摻入到設計強度為C40 的混凝土中,碳纖維摻量分別是水泥質量的0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、1.0%,分散劑采用甲基纖維素,用量為碳纖維的20%,將試件分別養護至3 天、7 天和28 天,并繪制抗折強度測試圖,來反映石墨烯和碳纖維對混凝土力學性能的改性效果[4]。研究發現:摻加碳纖維的混凝土的抗折強度隨著碳纖維摻的增加而增加,摻量超過最佳摻量時開始下降,但整體強度高于素混凝土試樣。摻加碳纖維的各組混凝土抗折強度分別提高了7.5%、19.6%、25.7%、13.6%和4.5%。當碳纖維摻量為0.6%時,混凝土抗折強度分別提高了14.3%、26.7%和25.7%。而石墨烯和碳纖維混摻則能充分發揮材料性能,彌補單一材料的不足。

3、抗壓強度:將碳纖維長度和摻量作為基本參數,共設計13 組尺寸為150mm×150mm×150mm 的立方體試塊。抗壓試驗加載分為二級加載,首先采用位移控制的方式進行預加載,以便排除由于頂部疏松,試件受力面不平進而對結果造成影響,然后以固定速度對試件進行持續加載,直至試件破壞[5]。最終得出如下結論:1.加入碳纖維的混凝土的力學性能有了明顯的提高,由于纖維摻量過多會引起分散效果不佳,影響結構整體性,試件的抗壓、抗拉、抗折強度均出現了先增大后減小的趨勢,碳纖維最佳體積摻量為0.24%,最佳纖維長度是10mm,碳纖維更適合在C50 混凝土中使用。2.碳纖維混凝土破壞前期形態與普通混凝土相似,但碳纖維能夠優先組織裂縫的繼續發展,因此只有較少的混凝土碎片剝落。

3 碳纖維RPC 電學性能研究

采用標準立方體混凝土試件作為導電性試驗試件,并采用兩電極法布置電極,電極尺寸為100mm×120mm,兩電極尺寸為60mm。待試件養護完成后,將試件置于室內,烘干至恒重,待試件冷卻至常溫后將直流穩壓電源設置電壓為10V,通電30 分鐘后開始記錄數據。分析電流隨時間變化趨勢可以發現,時間-電流相對變化曲線可分為初期電流急劇變化,極化反應劇烈,后期電流變化趨于平穩,變化較小兩個階段。試驗結果表明:單摻碳纖維且隨纖維摻量增加,測量電壓相同時,摻入不同摻量碳纖維的混凝土時間-電流相對變化曲線變化趨勢近似相同,剛接通電源時,試件極化反應劇烈,試件電阻迅速增大,電流也迅速減小。隨后電流變化趨于穩定,電阻率基本保持不變。

利用這些特性,CFRC 可以作為一種強度更高的建筑材料,而且可利用其電阻隨壓力變化而變化的特性來檢測結構的健康狀態,有著廣闊的應用前景。

4 碳纖維RPC 壓敏性能研究

當碳纖維混凝土受到外界荷載時,其電信號(電阻、電流)能夠隨外界變化而做出相應變化的屬性成為壓敏特性。與力學信號相比較,電學信號更容易采集,因此可通過檢測材料的電信號來記錄材料的受力情況。研究了不同摻量碳纖維摻量在28d 便準養護后的護后抗折、抗壓強度、電阻率和在單調荷載下的壓敏性。結果表明:在混凝土中摻入混雜纖維可以有效提升纖維混凝土的抗折強度,且抗折強度和導電能力隨著混雜纖維的增加都得到了有效提升,試件電阻率隨著混雜纖維摻量的增加而下降,并在鋼纖維摻量為1%和碳纖維摻量為0.5%時達到臨界摻量,之后電阻率變化幅度不大;1%鋼纖維+0.5%碳纖維電阻隨壓力相對變化率明顯,對壓力敏感性較好;綜合強度、電阻率和壓敏性,混雜纖維優選摻量為1%鋼纖維+0.5%碳纖維。

5 結束語

碳纖維RPC 耐久性強、強度高的有點和滿足實際工程項目的各種需求,在未來的工程中具有很大優勢,對結構耐久性的提高起到的積極的作用,能夠滿足土木工程中的各種需求。現階段對于碳纖維混凝土的研究仍處于初步階段,目前對于碳纖維提高混凝土力學性能、耐久性以及導電性已基本達成共識。為以后碳纖維混凝土的廣泛使用提供了思路。同時碳纖維RPC 的優良耐久性會大大減小工程后期的維修成本。