智慧政法背景下的法律文書公開分析

摘要:分析裁判文書網有關數據可知,智慧政法背景下法律文書公開存在時效性差及范圍較小、發展程度不平衡、格式化嚴重等問題。法律文書公開有著現實、政策、制度依據。法律文書的智慧化和公開符合大數據時代的要求,是網絡建設強國戰略和司法改革的重要一環。在智慧政法背景下,推廣大數據技術等有助于提高法律文書制作的質量和效率,講求法律文書的全面公開與消除地區差異兩方面相結合,保障公民的知情權,提高司法的權威性。

關鍵詞:智慧政法;法律文書公開;大數據技術

中圖分類號:D926.13??? 文獻標識碼:A文章編號:2095-6916(2021)03-0097-04

法律文書公開是依據法律法規的要求,通過網絡等向社會公眾公開法律文書的有關活動。法律文書的公開有利于司法決策與司法公信力的提升,有利于增加公眾對于司法活動的社會參與度,有利于保障公眾的知情權,有利于防止冤假錯案。本文現就智慧政法背景下的法律文書公開作一分析。

一、智慧政法背景下的法律文書公開現狀及問題

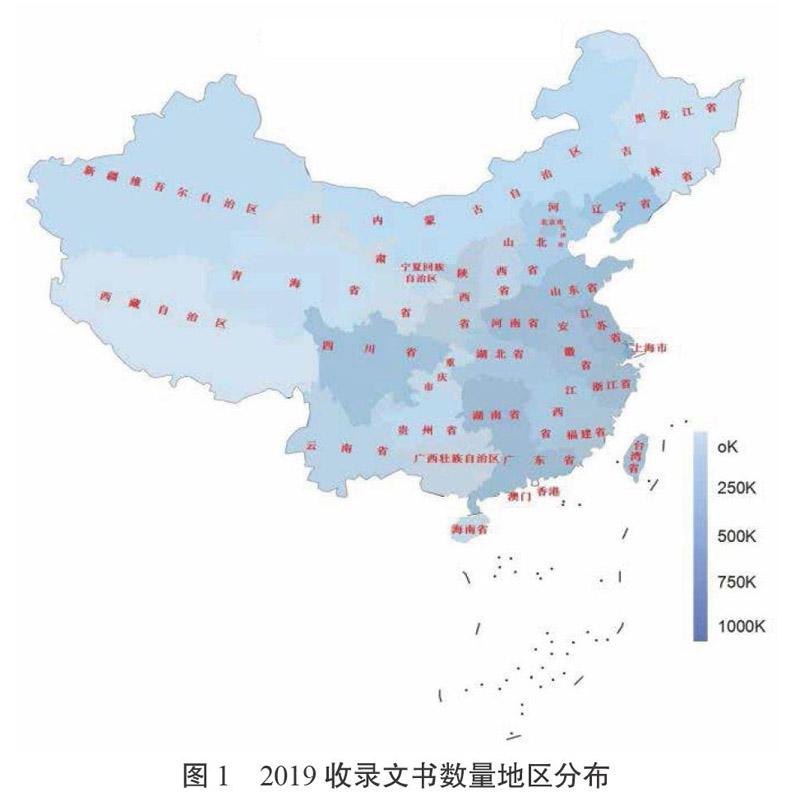

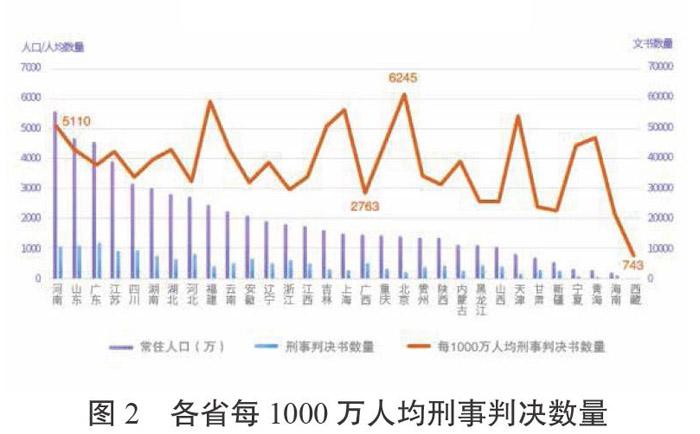

在政法工作日益智能化的背景下,法律文書數量急劇增加。我國在順應時代發展進行司法改革,最高人民法院和最高人民檢察院分別提出建設“智慧法院”與“智慧檢務”系統,為開展法律文書工作提供了良好的契機。為更好了解法律文書情況,筆者選取了Openlaw這一裁判文書網,用其自帶的數據分析軟件統計形成見圖1、圖2:

根據《Openlaw 2019數據統計報告》①,僅從公布文書數量看,整體上呈現出東多西少,南多北少的現狀,河南、浙江、廣東、江蘇、山東位列前五,相對落后地區的文書數量明顯較少。其收錄文書的數量雖是不完全統計,但也顯示出地區發展水平總體程度上與文書的統計量正相關聯系。筆者選取刑事判決書數量為標本,結合圖一、圖二可以得知,各省1000萬人均刑事判決書數量可以和圖一結合,基本反映了地區情況。發展水平較高的省份其收入文書數量也多,可以得出當地法律文書的公開程度較高,公開意識較強。

為了發現其中的問題,筆者選取2020年1月至3月的新冠病毒引起的肺炎疫情案件進行法律文書分析。根據最高人民檢察院權威數據,截至2020年3月3日,我國檢察機關參與調查指導取證工作,共涉及刑事案件6428件8595人,受理審查逮捕案件1806件2174人,批準逮捕1546件1826人;受理審查起訴1286件1580人,提起公訴962件1144人②。通過相關新聞報道,我們可以了解疫情相關犯罪的具體情況。雖然不能利用現有裁判文書軟件查找有關法律文書所處的情況,但筆者以“涉疫”“疫情”“口罩”等關鍵詞進行不完全統計,相關案件僅有1031篇,若將時間限定到2019年12月發現疫情以來,僅有238篇,其數量遠遠少于最高檢所公布的數據。

根據筆者對2019年度案件的全面調查和涉疫案件的抽樣調查,顯示出現有智慧政法背景下的法律文書有以下問題:

一是法律文書公開時效性差,范圍較小。從新冠肺炎疫情期間的涉疫刑事案件統計情況來看,法律文書公開存在審結后普遍延遲的現象,文書公開量有待提升。一些具有重大社會影響和公眾關注的案件,在網上查詢不到,文書宣傳的及時性和廣度有待提高。由于技術門檻和時間上的要求,一些公開的法律文書未能完全反應司法實踐的全貌。如依照2013年版規定的第八條③,有關文書生效后7日內即應當發布,這一條基本沒有得到落實,可操作性更有待加強。

二是法律文書的發布程度并不平衡。法律文書的發布地域分布不均衡,地區差異較大。從上圖可見,“西低東高”現象在法律文書出版地域分布上較為明顯。筆者選取并綜合了近兩年的數據,發現東西部地區在網上文書公布方面存在較大差距,西部地區存在著文獻數量少、時效性差的問題。以云南為例,一些基層法院、檢察院甚至沒有自己的網站進行案件的搜索,更談不上以智慧政法的模式進行法律文書公開。筆者在抽樣選取案例時發現,在西藏等偏遠地區,有案件審結3個月才公布在網上的案例,法律文書及時性與法律文書的數量,查找法律文書的方式都低于東部一些較為發達地區,其公開程度基本與地區發展水平呈正相關關系。

三是法律文書格式化程度嚴重。現行法律文書存在格式化嚴重的問題,固化本院認為等信息。一些法律文書存在法律專業術語表達錯誤、信息錯誤等問題,沒有完全遵從法言法語的要求,有的引用法律條文錯誤等。有的法律文書說理部分比較薄弱,對于訴訟代理人、辯護人的辯護理由未進行充分的解釋說明,導致法律文書的說理性欠佳。筆者在閱讀法律文書時發現存在千篇一律的現象,法律部分充分,但缺少人文寫作的痕跡,說理部分基本沒有或者一句帶過。法與情是法律工作中不可缺少的重要結合,僅有法沒有情的法律文書,總體看來略顯僵硬。

二、智慧政法背景下法律文書公開的依據分析

(一)現實依據

在物聯網、區塊鏈、大數據等新技術的驅動下,智慧政法背景下的法律文書改革也在同時進行。通過大數據技術對案件罪由、案件量刑等特征進行分類分析、對各類法律文書內容進行識別,形成了一個個龐大的數據庫。一般來說,智慧政法背景下的辦案主體可以通過現有案件的有關信息,匹配出類似案件的參考對比。以刑事案件為例,使用智慧政法辦案系統可以根據當前案件所掌握的基本情況,從而匹配出類似案件在定罪、量刑等方面的信息,供承辦人參考比對。同時,智慧政法辦案系統可以根據現有信息自動生成法律文書,再由承辦人進行修改補充,這極大提高了工作效率。

在全國推進智慧政法業務的同時,法律文書智慧化也是司法領域的迫切需要。根據《最高人民法院2017年工作報告》,在經濟較為發達的沿海地區,“基層法院刑事法官年平均結案數量已達200件以上”④,因此人員少、案件多、法律文書處理量大已成為司法機關面臨的普遍問題。法律文書的智慧化是解決這一問題的有效手段,大數據等現代技術在法律文書公開的作用也日益突顯。

(二)政策依據

在國家“建設網絡強國”⑤的戰略思想指導和“互聯網+”⑥思維的引領下,2016年,最高人民法院院長周強在做工作報告時就提出,要加快建設“智慧法院”,深化司法公開改革。2016年7月,建設“智慧法院”被列入國家信息化發展戰略。2016年12月15日,國務院印發《“十三五”國家信息化規劃》,明確指出,支持“智慧法院”建設,推行電子訴訟,建設完善公正司法信息化工程[1]。

在國家政策大力支持的同時,司法改革也在同時進行。法律文書的智慧化模式也是本輪司法改革著力推進的一項改革措施。司法改革體現在法律文書上,而法律文書是司法改革的門面,是人民了解法律、運用法律的首要環節。法律文書公開是司法公開的基本內容,合理使用法律文書也是司法公信力的基本要求。在員額、法官數量不足以滿足我國現有法律文書的書寫工作量的情況下,通過智慧政法來提高法律文書寫作數量、質量是一個當然選擇。

(三)制度依據

最高人民法院先后在2010年、2013年、2016年三次發布《關于人民法院在互聯網公布裁判文書的規定》[2]。2017年,最高人民檢察院印發《最高人民檢察院關于加強檢察法律文書說理工作的意見》的通知,同年7月20日,《關于加強和規范裁判文書釋法說理的指導意見》出臺[3]。2020年4月20日,最高檢印發《補充偵查工作文書樣式及補充偵查提綱參照范例》。這些制度規定對于加強和規范法律文書解釋推理工作,提高法律文書解釋推理水平和質量,保障法律文書的公開有著重要作用。

三、智慧政法背景下法律文書的改革趨勢分析

(一)高科技助推智能文書改革

法律文書在技術上的改革主要體現在運用大數據、云計算、人工智能等多種高科技手段,提高處理法律文書的能力。最高人民法院院長周強在多次會議上提出要研究構建司法AI⑦系統,為審判體系和審判能力現代化注入新動力。實踐中,審判工作和AI的融合在日益深入,各地法律機器人也出現在政務中心的大廳內。庭審筆錄轉化系統有利于生成案件的文書筆錄,互聯網法院可以在線提交證據材料生成起訴書等。未來,技術將在法律文書中發揮更為重要的作用,如法律文書的撤銷機制、法律文書的分類歸檔,乃至案件的最終結案,可能實現電子文書的智能生成;文書閱讀與制作可以使用人工智能技術,如庭審的語音文字轉化,以及各類法律文書的自動生成系統;在文書的書寫上,也可通過技術進行大數據分析,對于不同案件情況給出結果作為參考,同時不斷深化該系統的識別與學習能力,可以通過與承辦人的改寫方式不斷模仿書寫學習,輔助其辦案。針對各地技術水平不一的問題,可以加大投入力度,技術改革將大大減輕人員在法律文書上耗費的時間,保存精力去做案件的其他工作。

(二)寫作方式上趨向大數據分析

對于寫作方式的改革可分為簡單案件利用大數據生成、復雜案件增強說理的水平兩個方面。因為簡單的案件可以使用令狀、要件、表格格式等簡單的法律文書,而且可以簡化推理。因此,對于大量的簡單型案件,如刑事危險駕駛、民事交通事故損害賠償、行政信息公開等,可通過OCR⑧、語義分析⑨、大數據分析等技術自動識別這類案件的訴訟材料,并依托知識圖譜,通過對案件事實要素的解構,進而實現“要素型”法律文書的自動生成,使案件從起訴、庭前準備、審判、證明、判決等各個環節圍繞要素無縫銜接。對于政府信息公開案件,可以通過語義分析實現對起訴書、庭審筆錄等案卷信息的智能分析和信息提取,然后根據用戶選擇的模板自動生成判決書、裁定書等法律文書,大大減少了工作量,并保證法律文書與案件信息的一致性[4]。

對于一些復雜的案件,法律文書文本存在的主要問題是敘述不完整、分析不完整、辨析不清。為適應當前司法改革的需要,法律文書的內容有待完善和改革。“隱性審判經驗的專屬性,法官自由裁量權的自主性,實質正義的終訴性”[5]使得人工智能的運用并非易事。首先,法律文書的敘述應明確事實的基本要素、重點情節和焦點問題,并對因果關系作出明確解釋。這一部分可以利用大數據進行簡單格式化處理;其次,法律文書的析理在當前技術可能做到的前提下,可以發展AI技術,使得說理部分可通過內部整合計算,不斷擴展自己的語言水平,如Siri⑩等人工智能產品可以廣泛運用到法律文書寫作中去,讓說理更具人性化,列舉事實證據、根據案情引用法條說理,但這一部分不僅需要人工智能的發展,更需要大量已有案件的優秀文書作為基礎。最后,引用的法律要有針對性,案例引用要與案例內容相適應。根據案件的事實和情節,在不影響文字表達的前提下,從其數據庫中挖掘法律條文,匹配相應的案件,盡可能地引出法律條文。

(三)公開方式上趨向全面

智慧政法背景下的法律文書公開應當以全面公開與消除地區公開差異為根本。

首先是全面公開,包括形式公開和實質公開。法律文書的形式公開是指無理由的公開,法律文書的實質性公開是指論證性法律文件的公開,是指既說明理由又說明法律原則的說理性法律文件的公開。法律文書的推理與公開,一直是人們對司法公正的永恒期待。前文數據已經顯示,我國法律公開的程度不高,這在形式上就沒有公開到位。目前上網的法律文書有的存在著證據取舍不夠明確,事實認定不夠清晰,結論的說理性不夠等問題,嚴重影響法律文書功能的發揮。另外,提倡法律文件公開的同時,要做好當事人隱私權的保護工作。對于法律文書的實質性披露,可以利用網絡技術對法律文書的具體段落進行標注。例如,對于文件中的證據,法官可以在撰寫或上傳時,點擊法院內部文件處理系統中的特定按鈕,在后臺標注技術,并標注案件介紹、判決推理、判決結果等段落。這樣就可以方便地實現相似段落的文本聚類,并且不會出現低級錯誤。這種文本標記技術是信息技術的深入運用,在生產階段對數據進行初步分類,有利于以后各種大數據處理技術的發展。

其次是盡可能消除地區差異。以上數據表明,在我國,法律文書公開的地區差異較大。運用智慧政法系統,數據的形成就是其中的重要內容。由于大數據條件下需要大量的數據進行分析,法律文書的缺失會導致計算的準確性降低,法律文書的公開工作就非常重要。各地可以結合實際情況,建立屬于自己的數據信息,同時,在全國層面上,可以增加更多的影響因素進行全方位的分析,這有利于偏遠地區利用全國的數據網絡對于疑難復雜案件給出更加有效的技術指導。

四、結語

法律文書公開是衡量社會公平的重要手段之一,不僅可以讓司法裁判接受社會各界的監督,同時可以使得社會公眾了解我國司法裁判狀況。智慧政法背景下的法律文書改革,對法官審理案件、制作法律文書都提出了更高的要求。通過法律文書公開,讓更多的人監督司法,有助于減少司法腐敗,維護司法權威。

注 釋:

①《OpenLaw 2019數據統計報告》主要依據OpenLaw對中國2019年法院公開的裁判文書的系統分析,淺析文書數據中隱藏的關于案件、律師、法院等相關情況,僅供參考。其收集的裁判文書,大部分來自于最高人民法院裁判文書網,另一部分來自于地方法院網站公開數據。圖源自上述網站。

②參見最高人民檢察院官方網站,https://www.spp.gov.cn/,最后訪問時間2020年12月30日。

③參見2013版《最高人民法院關于人民法院在互聯網公布裁判文書的規定》。

④參見中國法院網《最高人民法院工作報告》https://www.chinacourt.org/article/detail/2017/03/id/2627702.shtml,最后訪問時間為2020年12月28日。

⑤習近平在2014年2月27日的中央網絡安全和信息化領導小組第一次會議中提出。

⑥“互聯網+”是創新2.0下的互聯網發展的新業態,后成為國家提升發展水平的重要舉措。

⑦AI是人工智能(Arti.cial Intelligence)的縮寫,是研究、開發用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統的一門新的技術科學。

⑧OCR(Optical Character Recognition,光學字符識別)針對印刷體字符,采用光學的方式將紙質文檔中的文字轉換成為黑白點陣的圖像文件,并通過識別軟件將圖像中的文字轉換成文本格式,供文字處理軟件進一步編輯加工的技術。

⑨語義分析是編譯過程的一個邏輯階段,語義分析的任務是對結構上正確的源程序進行上下文有關性質的審查,進行類型審查。

⑩Siri是蘋果公司在其產品中應用的一項語音控制功能,屬智能化機器人,可以不斷學習新的聲音和語調,提供對話式的應答。

參考文獻:

[1]劉艷紅.大數據時代審判體系和審判能力現代化的理論基礎與實踐展開[J].安徽大學學報(哲學社會科學版),2019(3).

[2]蒲方合.論裁判文書公開平臺建設[J].河南財經政法大學學報,2015(6).

[3]陳建華.裁判文書“說理難”的現實語境與路徑選擇[J].時代法學,2018(5).

[4]葛翔.司法實踐中人工智能運用的現實與前瞻——以上海法院行政案件智能輔助辦案系統為參照[J].華東政法大學學報,2018(5).

[5]潘庸魯.人工智能介入司法領域路徑分析[J].東方法學, 2018(3).

[6]吳麗君.基層檢察院刑事檢察法律文書釋法說理的運用[J].湖北師范大學學報(哲學社會科學版),2020(3).

作者簡介:劉敏嫻(1994—),女,漢族,安徽蕪湖人,單位為昆明理工大學法學院,研究方向為社會學。

(責任編輯:王寶林)