馬克思探究資本主義生產方式的重要方法

王斌

摘要:《資本主義生產以前的各種形式》作為《1857—1858年經濟學手稿》之“資本章”的重要篇目,是馬克思解構資本主義生產方式相對成熟的典型文獻,其中蘊含的分析資本主義的重要方法論及其主要原則,集中體現了馬克思對資本主義生產方式的認識成果和理解方式。以“從后思索”的逆向思維、“現實解剖”的歷史思維與“范疇抽象”的邏輯思維的綜合運用為基本特征,馬克思詳細考察了資本主義生產方式的形成過程與確立條件、資本的原始形成、資本主義私有制社會的存在本質以及未來走向。這些觀點構成了馬克思探究資本主義生產方式起源的一般性理論,是系統掌握馬克思資本主義觀、馬克思主義方法論特質的重要理論資源。

關鍵詞:《資本主義生產以前的各種形式》;資本主義生產方式;歷史研究法;共同體

中圖分類號:A81? ? ?文獻標識碼:A? ? ?文章編號:1003-1502(2021)02-0072-08

1939年,德文版的《資本主義生產以前的各種形式》(Formen, die der kapitalistischen Produktion vorhergehen)(以下簡稱《各種形式》)由蘇聯馬列研究院以“資本主義生產以前各形態”(Формы, предществующие капиталистическому производ-ству)①為題譯出,翌年單獨編輯出版。這個俄文版的譯法導致一段時間以來學界對《各種形式》的關注集中于探討馬克思的社會形態理論,反而忽略了《1857—1858年經濟學手稿》之“資本章”所討論的核心主題——資本主義生產方式的起源。事實上,回到《資本論》及其手稿和其他文本中,可以發現,馬克思關于資本主義起源的經典理論,核心的觀點還不是在《資本論》第一卷第二十四章,而在《各種形式》中。從探討社會歷史形態到研究資本主義生產方式的起源,折射出的是理論研究對象的重大轉變,重要的是,《各種形式》中暗含的馬克思探究歷史的方法論也為深化文本和思想體系的研究提供了新的視角。

一、“從后思索法”追溯資本主義生產方式生成前的本源共同體

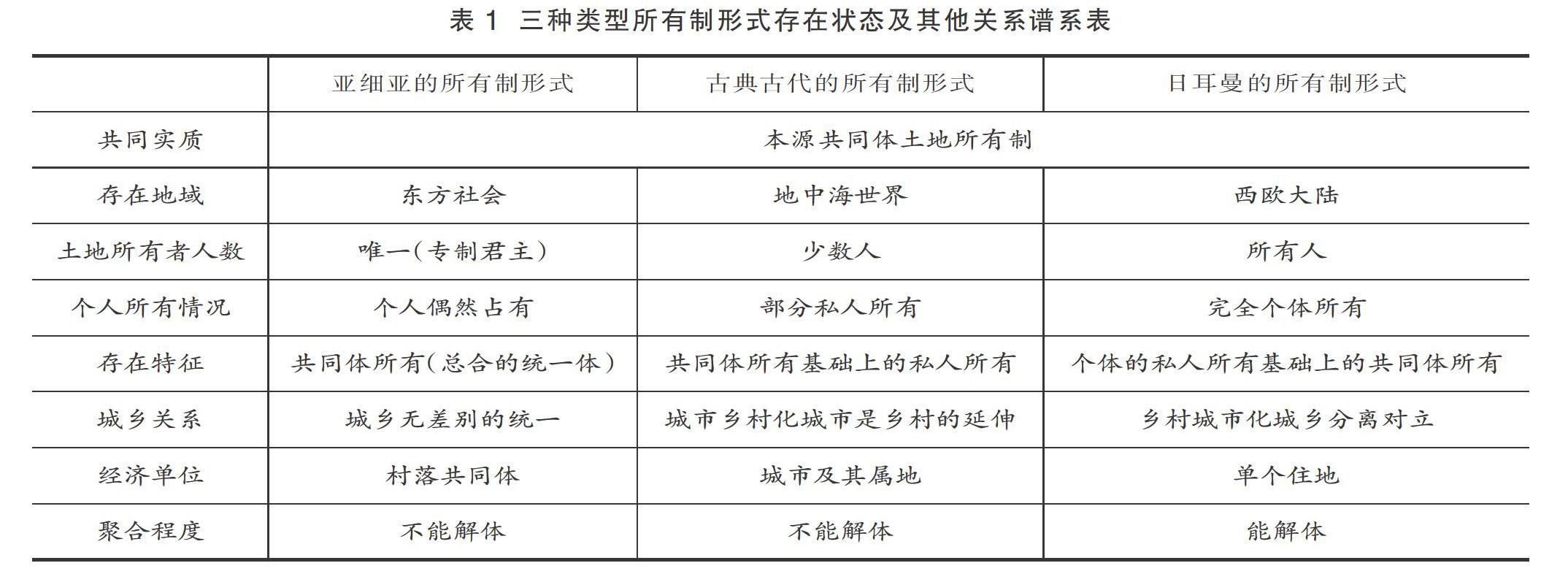

在《各種形式》的開篇里,馬克思開宗明義直指他要論述的核心議題:作為體現資本主義生產方式本質特征的雇傭勞動制度、為資本主義生產方式奠定堅實基礎的資本,“雇傭勞動的前提和資本的歷史條件”[1]是馬克思探究資本主義生產方式的出發點。馬克思指出,要滿足讓資本和雇傭勞動制度歷史性的生成,必須同時具備兩個前提:一是“自由勞動以及這種自由勞動同貨幣相交換”[1]470;二是“自由勞動同實現自由勞動的客觀條件相分離”[1]471,而要完整地證明“相交換”和“相分離”就必須從邏輯上說明交換前和分離前的統一,這樣,馬克思不可避免地向后追溯作為“兩個前提”共同基礎的“自由勞動”。所謂自由勞動,最根本的內涵是指勞動和所有(作為生產資料的土地、勞動材料以及勞動力)的統一,這種統一狀態是以“自由的小土地所有制”[1]471和“東方公社為基礎的公共土地所有制”[1]471兩種形式歷史地存在的,馬克思認為,這兩種所有制形式的解體意味著勞動和所有的分離。接續著這一邏輯,馬克思又發現,實現勞動和所有的分離是以“本源共同體土地所有制”②形式的解體為根本保障,“本源共同體土地所有制”在異質的空間地域文明圈中呈現出三種歷史類型——亞細亞的、古典古代的和日耳曼的(如表1所示)。此時為止,馬克思在《各種形式》中以縝密的邏輯對資本主義生成的究察推進到深邃的歷史時空中,繼而承接的是翔實分析作為三種不同類型的“本源共同體土地所有制”形式。

“本源共同體土地所有制”的第一種類型是亞細亞的所有制形式。馬克思對這種共同體所有制形式的概念指稱沿用了當時西歐社會流行較廣的“東方專制主義亞細亞觀”,“東方形式”是“所有制的原始形式本身”[1]498,在現實中以三層結構的金字塔形式呈現:作為共同體肢體的單個人,只有當他們作為共同體成員時,“才能把自己看成所有者或占有者”[1]472;作為中間層的許多單個共同體,是現實中土地生產的組織者和實施者,因而“這種統一體是實際的所有者,并且是公共財產的真正前提”[1]473;作為許多共同體之父的東方專制君主是“在大多數亞細亞的基本形式中,凌駕于所有這一切小的共同體之上的總合的統一體表現為更高的所有者或唯一的所有者”[1]473。馬克思認為,這種“總合的統一體”是亞細亞土地所有制形式的最高所有者,個人在共同體內部僅僅是以偶然性占有(所有比占有的私有化程度要高)土地的方式存在的,它們都以實質上的共同體所有土地為基礎。總之,亞細亞所有制形式就是共同體所有。

“本源共同體土地所有制”的第二種類型是古典古代的所有制形式。馬克思對這種共同體所有制形式的概念指稱是與“中世紀”和“近代世界”相對,從地域范圍上看,主要包括阿爾卑斯以南的歐洲,即地中海世界。馬克思指出,古典古代的所有制形式也以共同體所有為基本前提,但不同于亞細亞所有制形式,“公社財產——作為國有財產,公有地——在這里是和私有財產分開的。在這里,單個人的財產不象在第一種情況下那樣,本身直接就是公社財產”[1]475,可以看出,古典古代的所有制形式除了共同體(國家)所有之外,還出現了私人所有,這兩種所有制關系是并列存在的。在現實關系中,公社(國家)的繼續存在既“是這些自由的和平等的私有者間的相互關系,是他們對抗外界的聯合”[1]476,同時也是私有者私有財產和維持他們再生產的有力保障,因而,共同體所有與私人所有并存于古典古代所有制形式中,但私人所有仍以共同體所有為前提和基礎。總之,古典古代所有制形式就是共同體所有基礎上的私人所有。

“本源共同體土地所有制”的第三種類型是日耳曼的所有制形式。日耳曼所有制形式同前兩種類型相比,“公社便表現為一種聯合而不是聯合體,表現為以土地所有者為獨立主體的一種統一,而不是表現為統一體。”[1]480顯然,日耳曼所有制形式中私人的獨立存在以及私人所有是共同體所有的基礎,“公有地只是個人財產的補充……不是個人財產表現為以公社為媒介,恰好相反”[1]481。說明在日耳曼所有制形式中,獨立的私人所有是真正實體性的所有,共同體所有成為處于附屬地位的次級形式。從這個意義上講,日耳曼的私人所有造就了近代資本原始積累所需的社會關系基礎,這種獨立的私人所有在資本形成過程中逐漸確立為資本主義的私人所有。正是有了實體意義上的私人所有,作為財富形式的貨幣逐漸積累于私有者一極,自由勞動與貨幣相交換的條件、自由勞動與實現自由勞動客觀條件相分離的環境逐步確立,進而才有馬克思在《各種形式》開篇言及的作為誕生資本主義生產方式前提的雇傭勞動制度和資本的可能性,私人所有的洪流沖垮了勞動與所有相統一的各種條件,使得二者的分離成為必然的歷史。

從上述馬克思對“本源共同體土地所有制”不同類型的考察可以看出,對資產階級私人所有起源的研究是從特定現實中的資本主義生產方式出發,逆向追溯存在于歷史上異質空間中的生產形式為根本線索。這種選擇特定成熟社會的生產方式作為典型和思索的原點,進而逆向推演歷史的方法是馬克思研究歷史的“從后思索法”。馬克思指出,“對人類生活形式的思索,從而對這些形式的科學分析,總是采取同實際發展相反的道路。這種思索是從事后開始的”[2]。這種研究方法立足于現實去透視歷史,在對歷史的推演中又得出現實得以存在的依據。“從后思索法”也可以認為是“人體解剖的方法”,在馬克思看來,“人體解剖對于猴體解剖是一把鑰匙……因此,資產階級經濟為古代經濟等等提供了鑰匙”[3]。馬克思研究歷史的“從后思索法”或“人體解剖法”與黑格爾的“哲學的歷史”頗為相似,黑格爾認為,探討歷史的方法基本分為“事實本身的歷史”“反省的歷史”和“哲學的歷史”[4]三種思路,前兩種都是“通史式”的記述或再現歷史,第三種則是通過“重構”歷史以達到對未來必然趨勢的把握。美國學者伯特爾·奧爾曼對馬克思這種特殊方法的理論價值給予高度評價,他認為歷史的逆向研究法是馬克思唯物史觀一個被忽略的根本特征,該種方法尊崇的是邏輯在先的原則,是分析資本主義現實最科學的方法。

《各種形式》中馬克思用“從后思索法”不僅詳細考察了作為“本源共同體土地所有制”三種類型的歷史特征和差異,尤顯意味深長的是,所得出的結論集中解答了《1857—1858年經濟學手稿》之“資本章”所探尋的核心問題,即日耳曼形式的西歐封建農奴制的解體及歷史上其他“各種所有制形式”的破壞,成為貨幣轉化為資本、資本主義生產方式起源的直接前提。

二、“現實解剖法”釋析資本主義生產方式確立的前提性條件

按照《各種形式》的邏輯,馬克思著重筆墨用大篇幅闡述了導致資本主義私有制社會出現的一系列重要的前提性條件,他認為近代以來資本的原始形成、資本主義生產方式的確立都源于傳統的“本源共同體土地所有制”各種形式的解體、城市與鄉村的分工對立、生產邏輯序列的漸次解體(勞動本身與勞動客觀條件的分離),與此相關聯的還有資本的形成與勞動力的供應耦合度、前資本主義生產方式社會中經濟社會綜合因素的合力狀況等。

首先,近代資產階級私人所有的起源就是資本的原始積累。馬克思對資產階級私人所有起源的分析是在批判蒲魯東“所有非經濟起源”理論的過程中完成的。按照蒲魯東的理論探討資本主義私有制的起源,其結論必然是由于“盜竊”——而不是因為生產勞動、搶先占有勞動力和法律完善等——而產生的土地所有。馬克思認為,如果以這種邏輯來揭發私人所有的罪惡,結果會掩蓋近代以來資產階級所有的起源。因為,在蒲魯東狹隘的“盜竊”概念中雖然包含了高利貸、地租以及部分不正當利潤,但卻剔除了具有真正歷史價值的“正常的工人報酬”。馬克思指出,和古人創造財富不同,近代資產階級生產的目的是為了擁有占有勞動的特權,勞動的客觀條件作為勞動者(工人)的對立面,在積累中物象化為財富(資本)形式存在,勞動者在資本面前喪失了所有,成為抽象的異化存在,“而這種歷史過程正如我們所看到的,就是資本與雇傭勞動的起源史。”[1]487因而,資本家的私人所有在本源意義上就是指資本的原始積累。

其次,“本源共同體土地所有制”各種形式的解體。近代資本主義生產方式生成的直接前提是“本源共同體土地所有制”各種形式,尤其是日耳曼所有制形式的解體。其一,導致資本主義生產以前“各種形式”解體的根本原因在于資本主義“生產本身的性質”,即資本主義生產關系是以交換為目的的“交換價值”的生產,而非之前“各種形式”中是以直接使用為目的的“使用價值”的生產。要維持這種通過交換來獲取超出成本之利潤的生產形式,進而“再生產貨幣并增殖其價值”[1]470,馬克思認為,新型的生產方式必然是一種工資雇傭關系,同時勞動應當是自由的,他進而總結道“資本的原始形成”本質上是資本與勞動之間的交換過程。其二,日耳曼所有制形式的解體源于城市與鄉村的分離與對立。馬克思認為,與亞細亞的、古典古代的共同體相比,日耳曼形式的共同體并不集中于城市,城市本身位于孤立的鄉村,且都以單個的獨立家庭為單位,因而,“現代的歷史是鄉村城市化,而不象在古代那樣,是城市鄉村化。”[1]480城鄉的分離與對立是日耳曼所有制形式的鮮明特征,這種對立帶來的直接后果是城鄉社會分工的不同、私有者之間的產品交換,進而創造出“自由的貨幣”,為資本的流動與雇傭勞動提供直接條件。其三,本源共同體的解體是人的各種生產力發展的結果。資本主義私有制社會(市民社會)作為共同體解體的產物,在解放人的生產力的同時又以顛倒的方式將人的生產力重新編入到“物的共同體”(物象的社會關系)中。以此為基礎,創造出由真正自由的個體勞動者聯合起來的未來共同體(共產主義社會),在這一過程中,人的生產力的發展創造的資本主義社會(市民社會)是前后共同體聯結的歷史中介,因而也是必經階段。

最后,作為勞動者對勞動的客觀條件的生產邏輯序列的依次解體,也即生產資料(土地)、生產工具、生活資料的非所有過程。具體來講,馬克思認為在資本誕生之前應該解體的條件包括下述幾方面:

第一,土地作為勞動者自然條件關系的解體。在本源共同體中,人最初就是與土地發生直接關系,這種無機的自然是勞動者“自己力量的實驗場和自己意志所支配的領域”[1]498,這種關系的解體意味著勞動者由對物的依賴轉向對人的依賴,同時,勞動者土地所有的解體也意味著接納他的共同體的解體。第二,“勞動者是工具所有者的那種關系的解體”[1]498。該種所有關系是工業化生產發展到一定階段才獨立出現的,主要是存在于歐洲中世紀城市里的手工業行會制度,在這種同業公會形式中,勞動者中的一部分(行會階層制中的學徒)僅有生產工具的使用權(占有),另一部分(行會階層制中的師傅)可以自由發揮其勞動技能,自由使用(所有)勞動工具,自由地建立勞動組織。這種所有關系的解體也意味著勞動的又一客觀條件的破壞。第三,勞動者生活資料所有關系的解體。這種所有關系是包含在前兩種情況中的,所謂生活資料,事實上“也就是在生產期間即在完成生產以前維持生活——所必需的消費品”[1]499。與此相適應的是城市行會中作為師傅家長制中寄食者的學徒,和第二種勞動者對生產工具所有關系的解體有緊密關聯。日本學者望月清司認為,上述三種關系的解體(非所有化)表明,“馬克思駁斥了資產階級經濟學辯護士們強詞奪理的所謂‘預先積累邏輯的積累理論,即資本的原始形成是資本事先積累和創造了原料、工具、生活資料的條件后才提供給那些無產勞動者的。”[5]

馬克思在《各種形式》中關注的焦點集中在被原始積累瓦解的“勞動和所有的同一性”的原初形式上,這一原初形式的解體過程凸顯了他的方法邏輯。從上述馬克思對誕生資本主義生方式的各項前提性條件的分析可以看出,對資產階級私人所有起源的考察是從社會生產方式的具體范疇出發展開的具象化研究。這種思路不同于之前“逆向追溯”式的間接把握,而更多呈現出的是從遺留于現實中的“歷史殘片”出發復原歷史發生的脈絡。此種“解剖現實”直接把握的方式作為“從后思索法”的補充和對立,尊崇的是歷史在先的原則,因此也可以認為是“猴體解剖”的方法。馬克思意識到,“人體解剖”僅僅為“猴體解剖”提供了“一把鑰匙”,從后思索的“人體解剖法”存在著一定的局限[6],因為闡釋歷史發展總是建立在這樣的基礎上的:“最后的形式總是把過去的形式看成是向著自己發展的各個階段……所以總是對過去的形式作片面的理解。”[3]30總之,要完整認識特定的社會生產狀況,還必須復歸到真實的歷史條件中進行“猴體解剖”,馬克思晚年在《路易斯·亨·摩爾根〈古代社會〉一書摘要》中研究人類史前社會時使用的就是這種方法。在《各種形式》中,馬克思通過批判蒲魯東“所有非經濟起源”的理論,將具體的“工人的正常報酬”納入資本范式的內涵中,將資本的原始積累視為現實資本家私人所有的同義語;通過具體縷析“本源共同體土地所有”各種形式的解體,從資本主義生產本身的性質、人的生產力的發展等視角出發,揭示資本的形成環境;通過依次解構具體的土地、工具、生活資料等勞動者的客觀條件,將資本的原始形成、資本主義生產關系的形成最終具象化到日耳曼形式的半封建農奴制的解體上。這種對現實的資本、現實的生產形式、現實勞動者的客觀條件等所做的“現實解剖”,是馬克思研究歷史的另一重要方法。

三、“范疇抽象法”確證資本主義生產方式的存在及其本質

在奧爾曼的代表作《辯證法的舞蹈——馬克思方法的步驟》中,馬克思對辯證法的運用被劃分為三種抽象模式:范圍、概括層次和角度。事實上,從方法論視閾再看《各種形式》,可以發現,文本始終貫穿著馬克思研究社會歷史問題的又一典型方法,他本人在《政治經濟學批判〈導言〉》中用所謂“政治經濟學的方法”來概括,也即“范疇抽象法”。馬克思指出,由于對經驗世界中感性具體的研究“是關于整體的一個混沌的表象”[3]24,若經過思維對表象進行抽離,以此概括出共性的本質,才能達到對表象的總體把握,“從表象中的具體達到越來越稀薄的抽象,直到我達到一些最簡單的規定。”[3]24這一“最簡單的規定”的形成,通常情況是用相關的概念、范疇等來敘述和表達,經思維的抽象分析后將“現實的具體”用“范疇”轉化為“精神上的具體”,最后達到思維對具體的掌握。“范疇抽象法”貫通于馬克思對資本主義起源、現實、未來走向研究的全過程,集中體現于《資本論》中。作為《資本論》手稿重要篇目的《各種形式》鮮明地反映了這種研究方法。馬克思通過思維的抽象,將資本主義生產方式的形成過程、人格主體、過渡形式、存在本質等置于不同視閾中,用一系列重要范疇概括之、揭示之、推演之。

首先,“范圍的抽象”梳理了資本主義生產方式形成的過程諸范疇。馬克思將存在于不同歷史時段與空間地域中的生產方式概括為亞細亞的、古典古代的和日耳曼的。在這一概括邏輯中,所謂“亞細亞的生產方式”并非指確切的某一特定地區,而是從廣泛“東方公社”中“大多數的”“派生的”各種形式中抽象出具有一般特性的所有制類型,而所謂“勞動的個人對其勞動的自然條件的原始所有制”[1]470,更是在此基礎上從三種類型中進一步概括抽象出作為“原始共產主義”的一般形式。日本學者中村哲就指出:“所謂原始所有制就是在這種歷史的存在形態中抽象出原始所有制的側面,而舍棄其他側面的一種抽象的概念。”[7]可以看出,馬克思通過抽象思維,對不同生產方式的研究范圍逐步擴大,用具有共性的范疇把握著不同的具體生產形式。馬克思認為,奴隸制與農奴制的解體是資本與勞動關系成立的前提,這兩種關系③的解體,意味著連勞動者本身也作為勞動的客觀條件得以釋放,直接帶來的是雇傭勞動者,因而是資本眼前的歷史。馬克思在這里探討的奴隸制與農奴制,不是勞動者作為附屬于其他生產資料的一般存在形式,而是二者統一的特殊規定形式。馬克思還認為,商業資本和高利貸資本(生息資本)在眾多的貨幣財富積累形式中最容易轉化為產業資本,是唯一的和原始的、向資本主義過渡的兩種資本形式。可以認為,對奴隸制與農奴制、商業資本與高利貸資本的概括,是馬克思通過抽象思維,將廣泛意義上的生產形式、資本種類進行范圍聚焦,逐漸縮小概括到某種特定的范疇中,以此來具體地探討資本主義的形成過程。

其次,“層次的抽象”概括了資本主義生產方式本身的現實諸范疇。馬克思對資本主義生產方式現實的把握,同樣是在一系列的范疇中通過層次劃分展開的論證。資本主義生產本身的存在由人的層面、物的層面、人與物的關系層面構成。從“商品”出發來看,現實層面堆積的多種多樣的勞動產品體現了勞動者與勞動對象的關系,構成了資本主義生產關系的細胞,馬克思將這一體現二者關系的勞動產物用“商品”范疇來指代。“商品”脫離了一般層次的勞動產品領域,舍棄了某一地域中某種具體的商品實態,而成為體現人與人之間交換關系的抽象理論概念。貨幣作為更高一層次的商品,是從商品母體中抽離出來體現交換關系、度量交換價值的特殊的商品形式(一般等價物),大量貨幣在資本主義生產關系中的存在和流通,將人與人之間的關系進一步復雜化、多樣化,并集中反映著階級之間的壓迫關系。資本作為最高層次的抽象概念,是構成和維系資本主義生產方式的核心范疇,馬克思在《各種形式》中指出:“資本的概念,資本的發生,包含著這樣的意思:資本是以貨幣,從而以貨幣形式存在的財富為起點的。”[1]507可見,資本的原始形成以貨幣為基礎,而貨幣可以用于購買自由勞動者、組織勞動的客觀條件,并且在二者的聚集與有機結合中實現貨幣向資本的轉化。馬克思對資本主義生產方式現實的把握通過層次的抽象,用不同的范疇將體現人與人、物與物、人與物之間的復雜關系聯結起來,最終在思維中實現了以概念“全貌”對具體的把握。

最后,“角度的抽象”論證了資本主義生產方式存在的實質諸范疇。選擇研究的角度對于發現研究對象之間的差異性與同一性起著關鍵作用,馬克思在《各種形式》中通過研究視角的靈活轉換達到他對資本主義生產方式本質的揭示。“社會生產目的是指一定生產關系下社會生產必然要服從的根本任務,決定了社會生產的一切主要方面和過程,反映了社會生產關系的本質特征。”[8]從社會生產目的的角度出發,馬克思明確指出資本主義生產是以“交換價值”為目的的生產,這完全不同于之前“本源共同體土地所有制”各種形式的生產是以“使用價值”為目的的生產。“交換價值”生產的實質是剩余價值的獲取,資本主義生產方式本質上是資本家在占有剩余勞動的情況下,保證資本不斷增殖并使生產資料繼續轉化為資本。而基于“交換價值”的生產,“是勞動把勞動客觀條件——因而也是把勞動本身所創造的客體性——看作是他人財產的關系:勞動的異化。”[1]519在這里,馬克思又從勞動對立面的角度出發,秉承了《1844年經濟學哲學手稿》中的“異化”思維,繼續揭示著資本統治勞動、奴役勞動的邏輯。但需要指出的是,“這一異化論視角對資本主義實質的揭示與大多數人所理解的絕對貧困式的異化論完全不同。”[5]334因為資本對勞動的雇傭關系表現出的是“極端的異化形式”“一個必然的過渡點”,這種異化的完全形式和最終解體,能夠為“個人生產力的全面的、普遍的發展創造和建立充分的物質條件。”[1]520可見,馬克思從不同的視角出發,將資本主義的生產抽象為“交換價值”的生產,將抽象的勞動異化形式歸結為超越資本主義的一個必要因素,從而形成了對資本主義的完整認識。

無論是《1844年經濟學哲學手稿》中抽象的“異化”概念,還是《德意志意識形態》中略顯具象的“分工”與“交往”范疇,馬克思對資本主義生產方式的把握都是從邏輯上展開的考察,而《各種形式》則成為在間接把握、直接把握與邏輯把握有機結合中認識資本主義的典范文獻。馬克思在追溯人類本源共同體的不同類型及其解體過程中逐步探究了資本的原始形成、剖析了資本主義生產方式的確立過程、揭示了資本主義私有制的存在本質。對這些論題的系統闡釋,共同構成了馬克思的理論與價值旨趣,即從歷史的縱深視閾和對現實的深刻批判中為未來理想社會做科學論證:原始本源共同體從統一走向解體,資本主義生產方式作為解體的產物,也必然會被未來共同體形式(共產主義)所替代。馬克思正是對過去、現在和未來的整體把握中透視歷史的必然,正如英國歷史學家愛德華·哈利特·卡爾所指出的那樣,“過去闡釋未來,未來說明過去,這不但是歷史的辯護,也是歷史的解釋。”[9]這一整體性的認識路徑成為馬克思唯物史觀的一般方法論原則,也是系統掌握馬克思資本主義觀的重要視域。

注釋:

① 經俄文譯出后形成的《資本主義生產以前各形態》首次刊登在《無產階級革命》雜志1939年第3期,1956年,由日知從俄文翻譯的中文版《資本主義生產以前各形態》以單行本形式在人民出版社出版,1979年的《馬克思恩格斯全集》中文第一版在參考了日知的譯文后,將之譯為《資本主義生產以前的各種形式》。

② 將人類早期共同體稱之為“本源的”理由有二:第一,馬克思在1881年《給維·伊·查蘇利奇的復信(草稿)》中認為將原始公社混為一談是錯誤的,就像地質的形成一樣,原始公社有一系列原生的、次生的、再次生的等等類型;第二,馬克思在《各種形式》中認為,孤立的個人是不可能有土地財產的,人只有生活在自然形成的共同組織中通過共同占有生產資料才能生存。作為人類歷史早期的共同體具有這種原生意義,是原初的、自然的、本源的類型,故而被馬克思稱之為“本源共同體”。

③ 在馬克思此時的語境及指稱中,奴隸制與農奴制同屬資本誕生前的生產關系范疇,二者的區別在于各自存在地域范圍的不同,奴隸制主要以美洲大陸黑人奴隸制為代表,農奴制主要以歐洲大陸半封建的俄羅斯為代表。

參考文獻:

[1]馬克思恩格斯全集(第46卷上)[M].北京:人民出版社,1979.470.

[2]馬克思恩格斯文集(第5卷)[M].北京:人民出版社,2009.93.

[3]馬克思恩格斯文集(第8卷)[M].北京:人民出版社,2009.29.

[4]〔德〕黑格爾.歷史哲學[M].王造時,譯.上海:上海世紀出版集團,2008.1.

[5]〔日〕望月清司.馬克思歷史理論的研究[M].韓立新,譯.北京:北京師范大學出版社,2009.388-389.

[6]朱玉才.從人體解剖到猴體解剖——馬克思研究人類社會原生形態的方法論及其歷史演變[J].求是學刊,1994,(6).

[7]〔日〕中村哲.奴隸制與農奴制的理論——馬克思恩格斯歷史理論的重構[M].凍國棟,覃啟勛,胡方,譯.武漢:武漢大學出版社,1994.15.

[8]曹之虎.論所有制:馬克思主義所有制理論的形成和發展[M].上海:上海人民出版社,1993.131.

[9]〔英〕E.H.歷史是什么[M].陳恒,譯.北京:商務印書館,2007.226-227.

Marx's Theory of Deconstruction of the Capitalist Mode of Production

——On Formen, die der kapitalistischen Produktion vorhergehen

WANG Bin

Abstract: Formen, die der kapitalistischen Produktion vorhergehen is a typical document in which Marx deconstructed the capitalist mode of production. The important methodology for analyzing capitalism and its main principles contained therein fully embodies Marx's understanding of the capitalist mode of production. Based on the comprehensive application of the "historical thinking", "realistic anatomy" and the logical thinking of "category abstract", Marx examines in detail the formation process and conditions of the capitalist mode of production, and the existial essence and future trend of capitalist society. These views constitute the general theory of Marx's exploration of the origin of the capitalist mode of production, and are important theoretical resources for systematically grasping the characteristics of Marxist methodology .

Key words: Formen, die der kapitalistischen Produktion vorhergehen; capitalist mode of production; historical research method; community

責任編輯:鄧? ?喆