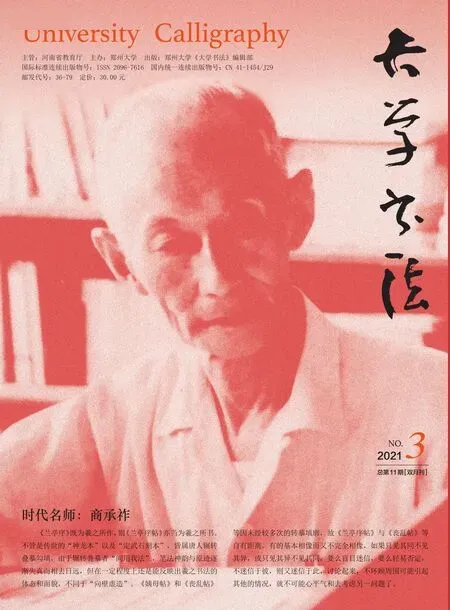

緬懷商承祚教授對廣州文博事業的貢獻

⊙ 羅雨林

一、研究和收藏文物矢志不移

商承祚先生出生于清末書宦世家,父親商衍鎏是清代最末一科甲辰年探花,精于詩詞書畫。他自幼便在這樣的家庭熏陶下,秉承家學淵源,隨宦燕京,對古文字及古文物情有獨鐘,酷愛有加,自請研習金石之學。辛亥革命后,他結合學習古文字及古文物知識,開始了搜集收藏專題文物及有關資料的活動。那時他經常出入北京琉璃廠,凡商彝周鼎、秦磚漢瓦,以及碑帖書畫無所不收。1921年他到天津,拜近代著名考古學家、文物鑒藏家羅振玉為師,從此他便走上了學習、研究和收藏古文字和古文物的道路。他白天在羅家查考“殷禮在斯堂”所藏之甲骨文和青銅器,拓銘文,晚上回寓所埋頭刻苦研習。在羅師的指導下,他學業進步很快。結果只用了一年多的時間,他的第一部研究古文字、古文物——甲骨文的著作《殷虛文字類編》問世,深得羅振玉、王國維賞識。

后來,他在研究實踐中,痛感當時地下文物“出土之日即澌滅之時”,便在繁忙教學之余,自覺地以搜集、保存文物為己任。他頻歲舟車南北,搜求不遺余力。凡估人所鬻,力所能及,必購得之;朋好弆藏,必借拓之。并亟力傳布,公諸同好研究。1933年秋至1936年, 他在金陵大學聘任為教授和專任中國文化研究所研究員期間,集中精力專門從事甲骨文、金文及青銅器等古文物資料的搜集整理和研究,先后編著出版了《福氏所藏甲骨文字》《殷契佚存》《十二家吉金圖錄》和《渾源彝器圖》等著作。皆附考釋,十分詳盡。抗戰期間,他隨校南遷,先后輾轉安徽、湖南、貴州、四川等省,雖過著顛沛流離的生活,但仍不忘搜集、保存祖國優秀文化遺產的有關資料。當他路過長沙,看到戰國楚墓出土的許多珍貴文物遭受破壞和流失國外時,更是痛心疾首,從而引發了他對楚文化研究的濃厚興趣。于是他便向學校請留兩月,專門從事調查訪問和“搶救”文物史料的工作。當時他冒著敵機頻頻轟炸的危險,堅持深入各地,專心收集有關材料,從事實地現場考察,并逐一詳細加以筆錄或手摹椎拓,回到成都再加以整理寫成《長沙古物聞見記》上、下卷兩冊,在1939年出版問世。這在當時非常時期和沒有科學發掘的條件下,無疑是極為珍貴難得的,為搶救、保存楚文化中許多瀕臨消失的重要資料做出了貢獻。如出土的長沙子彈庫戰國楚墓的帛書,當時處在散佚、毀滅情況下,商承祚先生卻苦心孤詣地搶救、保存了2片原件和13片摹本和照片。著名考古學家李學勤后來高度評價和贊揚了他的歷史功績。

在避難成都期間,當他知道重慶南岸及新津縣郊有多處東漢崖墓,鄉民不識其重要,私盜破壞嚴重時,立即趕赴崖墓考察、椎拓,寫成《四川新津漢崖墓磚墓考略》,載于1940年《金陵學報》第二卷第一、二合期上。并在文末提出崖墓研究的重要價值及進行科學發掘,切實禁止私盜,保護這些屢受破壞的珍貴文物的意見。即使在今天仍不失其指導意義。

在北京師范大學任教期間,他收入較豐,由于對文物研究和收藏一往情深,除去生活費用外,收入幾乎全都用到琉璃廠、古玩鋪選購文物,舉凡金、石、陶、瓦、木、竹以及書畫等,皆在他網羅之列。

1948年他回到廣州中山大學執教,對佛山石灣陶瓷十分欣賞愛好,在古玩鋪見有舊作,必定購藏,即使價昂,亦不放過。到1949年,他共購藏得明、清至民國時期的石灣陶器170多件。

1949年以后,他購藏文物較少。中華人民共和國成立初期,他在北京琉璃廠廠肆,曾購得一塊商代甲骨片。這是一件具有重要歷史價值的文物。因喜其字體特大,而且在四字之中有兩個新字,于是便以高價把它購藏起來,拓數紙分貽同好。他的大部分精力用之于考古學的研究上。這個時期他共寫有《廣州出土漢代漆器圖錄》《鄂君啟節考》《楚公戈的真偽問題》《信陽竹簡研究》《貨幣文編》《廣州石馬村南漢墓葬清理簡報》《長沙出土楚漆器圖錄》《一塊甲片的風波》《陶都史話》《幾年來廣東省文物工作的成就和一些問題的研究》《略談進一步開展廣東考古工作的意見》等著作。

二、搶救、保護文物古跡堅持不懈

1951年10月,商承祚被聘為廣東省文物管理委員會副主任和廣州市文物管理委員會委員,后又被聘為廣州市文管會副主任。為保護祖國文物,他盡職盡責,積極努力,經常留意廣東省和廣州市文物古跡的保護狀況,發現問題,立即向有關方面反映或施以保護措施。

(一)參與把好廣州口岸的文物鑒定出口關

1960年7月12日,國家相關部門發出《關于文物出口鑒定標準的幾點意見》,確定廣州為全國文物出口的四個口岸之一。而廣州面臨港澳,每年兩屆交易會又在廣州舉行,出口文物鑒定任務繁重。為了加強對出口文物的鑒定管理,防止超標準不能出口的文物流失國外,商承祚與其他一些專家受聘為廣州市文物鑒定委員會廣州口岸文物出口鑒定委員。從1961年起,他們在國家文物局派出的專家耿寶昌、劉九庵等人協助下,對省工藝品進出口公司庫存的數十萬件特種工藝品和廣州市文物商店一萬多件商品,按國家兩部頒發的《文物出口鑒定標準》進行全面鑒定,嚴格把關,一絲不茍。歷一年多的努力,終于使這一艱巨任務得以勝利完成。甄別出兩大類:可作外銷出境的鈐上火漆印,不能出境的分別編號登記,一些較珍貴的由國家博物館收藏。

(二)為廣東民間工藝博物館鑒定藏品

從20世紀60年代開始,他與其他專家一起,不辭勞苦地為剛成立不久的廣東民間工藝博物館的6000多件各類藏品進行全面鑒定。計有古陶瓷、石灣陶器、古墨、銅鏡、竹雕、木雕、玉雕、景泰藍、端硯等多類。這是一項專業性強又十分繁重的工作。商承祚先生欣然接受,積極努力去完成。通過長達兩年的勞動,甄別出該館藏品之真偽,并盡可能確定其作者、年代、等級及歷史、藝術價值,為該館藏品的科學編目、陳列展覽及宣傳出版等打下了基礎。

(三)為保護“國保”級文物單位不遺余力

商承祚先生對廣東省內的文物保護單位、名勝古跡的保護十分關心,尤其是對“國保”級的文物保護更是傾盡心力,甚至“犯顏直諫”,而毫不顧及個人安危得失。這樣的事例不少,在文物博物館界傳為佳話。像“國保”級文物單位陳氏書院、光孝寺和中華全國總工會舊址被占受破壞的情況,就是三宗轟動全國的棘手事件。商承祚先生對此堅持“韌”的精神,從1974年開始,他便到處奔走呼吁,曾與胡根天聯名寫信給省市領導同志,要求工廠不能在文物保護范圍內建廠房,占用單位應迅速遷出。當某些人強行要在保護范圍內擴建五層大樓時,他更與市文管會的同志一起,運用文物法規和條例,對這種現象表示堅決反對,毫不退讓,頂住各種壓力,駁斥了所謂“某廠(占用單位)是在外邊,(占用)與文化無關”的論調。他還利用參加省政協視察的機會,接受記者采訪或發表文章,堅決表示“這個‘官司’一定要打下去”!爭取有關輿論支持。后來這三處全國重點文物保護單位先后得以收回,與商承祚先生當年傾注的心血是分不開的。為保護文明路中山大學舊址有革命紀念意義的文物建筑,商承祚先生曾聯合許多著名學者上書,甚至到了北京。他那為保護文物而堅持不懈的“韌”的精神,至今仍銘記在人們心中。

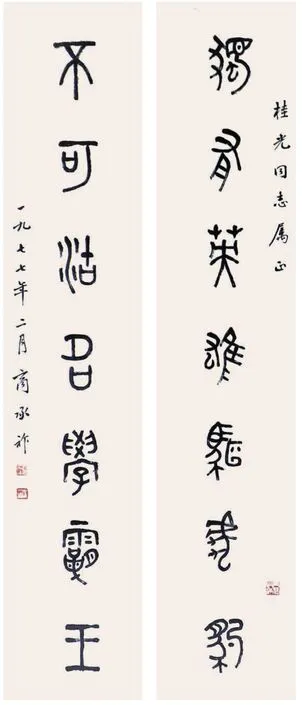

商承祚 篆書 《獨有不可》聯

三、無私捐贈國寶與眾同樂

商承祚先生一生熱愛文物,視文物為自己的生命,以畢生的精力研究和收藏文物,搶救和保護文物。其目的當然不是為了個人牟取私利,而是為了文物、博物館事業的發展,正如他常說的一句話:“‘獨樂莫如眾樂’是我的一貫思想主張。”所以從1964年起,他就開始向廣東民間工藝博物館捐贈藏品。

1964年5月,他參加廣東民間工藝博物館舉辦的“歷代石灣陶器展覽”后,發覺該館藏品尚欠缺石灣陶器等工藝品,于是毅然決定把自己珍藏多年的明、清至民國時期的石灣陶器和古代瓷器、銅鏡、石雕、竹雕等194件贈給廣東民間工藝博物館收藏。這是他在中華人民共和國成立以來的又一次較大規模的捐獻活動。不僅品類多,而且內容豐富,精品不少,藝術價值較高。如172件在明清至民國的石灣陶器中,就有人物、陶塑動物鳥獸、植物瓜果、仙佛羅漢和實用或裝飾器皿等類。既有名家之作,亦有無名匠師所作精品。如被譽為石灣陶塑一代宗師的明代可松,清代黃炳、黃古珍,民國陳渭巖、潘玉書的佳作就有多件。其次,還有祖唐居、吳南石堂、粵彩正記、源益店、裕禎祥、池記、恒敬、安聚、日興、瑞號、來禽軒、升名、育云草廬等名店號之作,還有霍津、霍元厚、潘鐵逵、廖松、梁醉石、林棠煜、霍來、蘇子云等人的好作品。也有連作者名字也沒有留下的精品“明蔥白釉鈁”。特別值得珍視的是署“甲子乙亥”款的可松“翠毛釉香爐”,潘玉書的“貴妃醉酒”“西施”“童子抱桃”,陳渭巖的“鐵銹釉觀音”,黃炳的“樹頭座”“紫均釉布袋佛”和“綠釉變紅睡鴨”“祖唐居款綠釉蟠龍紋掛瓶”“展翅鶴”“紅釉雙鶴插”等。

此外,商承祚捐獻的這批石灣陶器有一些是有絕對年款的標準器,如清中源益店造的“調色碟”其底款行書陰文為“乾隆庚戌仲冬吉日源益店造”,查乾隆庚戌就是乾隆五十五年,公元1790年。“墨斗”有底款“光緒十一年乙酉歲池記造”,即1885年,等等。它為研究石灣陶藝的發展,提供了珍貴確鑿的標準資料。古代瓷器方面有“寶玉”“五代岳州窯黃釉碗”“明龍泉青釉印花花邊碟”以及三件潮州清代瓷器等,也具有一定的參考價值。

商承祚先生雖然離開我們已經11年,但他對文物博物館事業的貢獻,他的崇高思想和愛國精神,是永遠值得我們敬仰和學習的。他保護文物的事業已由他的后人承繼,1992年5月,他的兒女們已按其遺愿將其余珍藏的一批文物,計有從唐至現代名家的書畫共192件及其他文物104件全部捐獻給深圳博物館收藏,為文博事業的發展,做出了最后的貢獻。