氯吡格雷聯合阿托伐他汀鈣治療腦梗死的臨床效果觀察

徐曉霞,蔡江濤,槐華勝,李 薇

(1武警陜西省總隊醫院門診部 陜西 西安 710000)

(2武警陜西省總隊醫院醫學影像科 陜西 西安 710000)

腦梗死是臨床高發的腦血管疾病,發病率高,致殘及致死率高,是臨床防治的重點腦血管疾病之一。本病主要由于腦局部血流突然中斷或急劇減少,腦組織缺血缺氧,導致腦組織壞死、凋亡,進而損傷腦神經功能,引發一系列神經功能缺損癥狀[1]。病理研究顯示,本病的發病基礎是動脈粥樣硬化,與血糖、血脂代謝紊亂密切相關,其中頸動脈粥樣硬化斑塊破裂形成栓子隨血流堵塞局部腦血管是重要的發病原因[2]。因此,臨床治療的關鍵在于早期治療,并針對性抑制血栓及動脈粥樣硬化,改善腦血液循環,有助于預后的改善[3]。氯吡格雷是一種高效的血小板抑制劑,能有效拮抗血小板在血管內皮的聚集,抑制血栓形成,降低血液黏稠度。阿托伐他汀鈣對動脈粥樣硬化、抗炎、保護血管內皮功能等有良好效果。分析氯吡格雷聯合阿托伐他汀鈣治療腦梗死的臨床效果,現匯報如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

將2016年1月—2020年8月在我院治療的106例腦梗死患者隨機分為兩組。觀察組53例,男31例,女22例,年齡40~84歲,平均年齡(62.9±10.8)歲,輕度腦梗死27例、中度腦梗死26例;對照組53例,男30例,女23例,年齡38~83歲,平均年齡(62.6±10.5)歲,輕度腦梗死28例、中度腦梗死25例;所有患者均經CT或MRI檢查確診為腦梗死,發病時間在48 h以內,均為首次發病,病情在輕至中度,意識清晰,治療依從性好;排除腦出血、腦腫瘤、嚴重腦梗死、嚴重全身感染、嚴重肝腎功能障礙、藥物過敏、嚴重認知或意識障礙等;兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

對照組使用常規治療,進行抗血小板、營養腦神經、改善腦循環、降壓、降糖等對癥治療,服用拜阿司匹林腸溶片(拜耳醫藥保健有限公司生產,國藥準字J20171021),100 mg/d。在此基礎上,觀察組使用氯吡格雷聯合阿托伐他汀鈣治療,氯吡格雷(樂普藥業股份有限公司生產,國藥準字H20123316),口服75 mg/次,1次/d,并服用阿托伐他汀鈣(北京嘉林藥業股份有限公司生產,國藥準字H20093819),睡前服用1次,40 mg/d[4]。兩組均治療8周后評價療效。

1.3 觀察指標

(1)治療前、治療后2周、4周、8周評估NIHSS評分變化:根據NIHSS評分減分率判定療效。痊愈:NIHSS評分減分率≥91%,無病殘遺留,恢復正常生活;顯效:NIHSS評分減分率在46%~90%,遺留病殘1~2級,部分恢復生活能力;有效:NIHSS評分減分率在18%~45%,遺留3級病殘,生活自理能力較差;無效:NIHSS評分減分率<18%,生活無法自理,或呈植物狀態、死亡[5];(2)治療前后檢測B超,觀察頸部粥樣斑塊變化,測定斑塊面積、斑塊厚度。

1.4 統計學方法

采用SPSS 21.0統計軟件進行數據處理。正態分布的計量資料采用(±s)表示,組間比較采用t檢驗;計數資料用頻數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2.結果

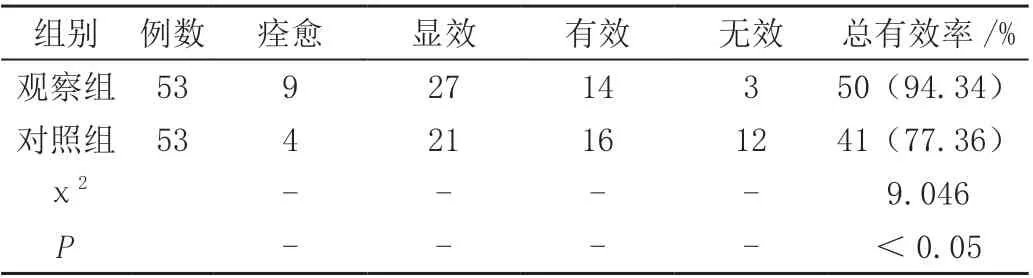

2.1 兩組臨床療效比較

觀察組治療總有效率為94.34%,高于對照組的77.36%,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組臨床療效比較(例)

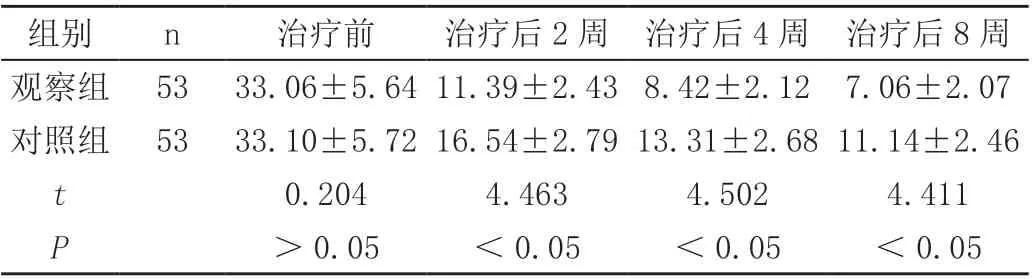

2.2 兩組治療前后NIHSS評分比較

觀察組治療后2周、4周、8周的NIHSS評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組治療前后NIHSS評分比較(±s,分)

表2 兩組治療前后NIHSS評分比較(±s,分)

組別 n 治療前 治療后2周 治療后4周 治療后8周觀察組 53 33.06±5.6411.39±2.438.42±2.12 7.06±2.07對照組 53 33.10±5.7216.54±2.7913.31±2.6811.14±2.46 t 0.204 4.463 4.502 4.411 P>0.05 <0.05 <0.05 <0.05

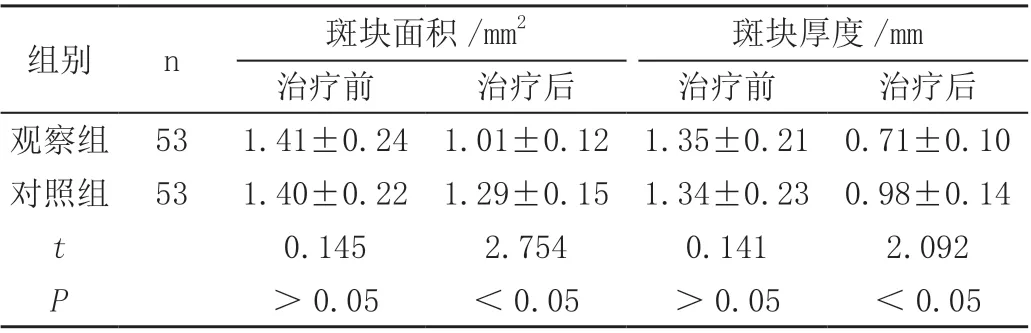

2.3 兩組治療前后頸動脈斑塊比較

兩組治療前斑塊面積、斑塊厚度相比無顯著差異(P>0.05),觀察組治療后斑塊面積、斑塊厚度小于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組治療前后頸動脈斑塊比較(±s)

表3 兩組治療前后頸動脈斑塊比較(±s)

斑塊厚度/mm治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 53 1.41±0.24 1.01±0.12 1.35±0.21 0.71±0.10對照組 53 1.40±0.22 1.29±0.15 1.34±0.23 0.98±0.14 t組別 n 斑塊面積/mm2 0.145 2.754 0.141 2.092 P>0.05 <0.05 >0.05 <0.05

3.討論

腦梗死是神經系統危急重癥,起病急、病情進展快、致殘及致死率高,早期的針對性治療是改善預后的關鍵。頸動脈粥樣硬化是常見致病原因,與血脂代謝異常、血小板活化等密切相關[6]。因此,臨床將抗血小板聚集、降脂、穩定粥樣斑塊作為主要治療方法,以期盡快疏通堵塞血管,恢復腦血流灌注,改善神經功能。

阿司匹林是最常用抗血小板聚集藥物,通過抑制血栓素A2的合成,達到抑制血小板聚集的目的,但單用阿司匹林的效果有限,需要進一步聯合用藥。氯吡格雷屬于腺苷二磷酸抑制劑,通過與血小板表面ADP受體結合,抑制血小板糖蛋白受體活化,進而抑制血小板聚集,還可阻斷ADP釋放,抑制血小板活化擴增,促進腦病灶區域血供的恢復,改善腦神經功能[7]。此外,氯吡格雷能夠擴張血管,改善微循環,促進腦組織新陳代謝,改善腦組織血液灌注[8]。阿托伐他汀鈣是常用降脂藥物,能有效對抗膽固醇,增加細胞表面LDL-C受體,促進血液中LDL-C的降解,升高HDL-C,從而降低血脂水平,預防和對抗動脈粥樣硬化[9]。同時,阿托伐他汀鈣能夠降低血液黏稠度、對抗炎癥反應、保護血管內皮,在一定程度上能改善腦血液循環,增加腦血流灌注,也有助于神經功能的改善[10]。兩藥協同使用能增強抑制動脈粥樣硬化、改善腦血液循環、保護腦組織等功效,從而提升腦梗死的救治效果,且兩藥不良反應發生率低,用藥安全性好,適于長期維持治療。

本結果顯示,觀察組治療總有效率為94.34%,高于對照組的77.36%(P<0.05);觀察組治療后2周、4周、8周的NIHSS評分顯著低于對照組(P<0.05);觀察組治療后斑塊面積、斑塊厚度低于對照組(P<0.05)。充分證明氯吡格雷聯合阿托伐他汀鈣治療能提高腦梗死整體療效,增強對頸動脈粥樣斑塊的抑制力,并抑制血栓形成,促進局部堵塞腦血管的再通,能有效改善腦神經功能,抑制缺血再灌注損傷,提升整體療效。

綜上所述,氯吡格雷聯合阿托伐他汀鈣治療腦梗死的臨床效果確切,兩藥能協同增效,提升病情控制效果,發揮抗炎、穩定粥樣斑塊、降低血液黏稠度等多種功效,值得在臨床應用。