教師學習力測評模型的構建及應用

皇甫倩,靳玉樂

(1.西南大學教師教育學院,重慶 400715;2.西南大學教育學部,重慶 400715)

在全面深化新時代教師隊伍建設改革的進程中,仍存在部分教師的素質能力難以適應新時代人才培養需要、教師的專業化水平需要提高等亟待解決的問題。為此,教育部在2018年頒布的《教師教育振興行動計劃(2018-2020年)》中,明確將“全面提升教師素質能力,努力建設一支高素質專業化創新型教師隊伍”作為未來的目標任務。[1]而教師學習力,正是幫助教師學會學習、實現教師專業發展與突破、提高教師專業素質的重要力量。然而,當前國內對教師學習力的研究尚處于起步階段,研究成果較少,且研究方法多呈現思辨取向的特點。有鑒于此,本研究將問題聚焦于教師學習力,采用定性與定量相結合的方法構建教師學習力測評模型,以評價不同群體教師學習力現狀,并據此提出教師學習力提升策略,旨在通過提高教師學習力實現教師持續性專業發展。

一、教師學習力的內涵剖析

1965年,美國麻省理工學院福睿斯特在構建“學習型組織”中首次提出了“學習力”概念。隨后,彼得·圣吉(Peter Senge)將學習力從管理學領域引入教育學領域,并將其定義為“學后必定有新行為產生的學習”,[2]強調了學習力的創造性。此后,有學者分別從能量、品質、素質以及能力等不同視角探討了學習力的概念及內涵,并將學習力看作是決定個人發展的核心內驅力。能量視角強調學習力是存在于人類自身的生命能量;[3]品質視角認為學習力就是學習者在學習活動中表現出來的一種品質;[4]素質視角認為學習力是現代人基礎性的文化素質,其生成效率已作為衡量教育學的共同尺度;[5]能力視角則將學習力看成是通過獲得與運用知識最終改變工作和生活狀態的一種能力或能力系統。[6]

與“學習力”相似的一個詞叫做“學習能力”,這兩者既有區別又有聯系。學習能力(Learning Ability),是一個既有大小又有方向的矢量,它是學習者在學習活動中所表現出來的一種個性心理特征,是支持學習者在不同學習情境中有效開展學習活動所必需的知識、策略與技能的綜合。任何學習活動都要以必要的知識、技能和策略的定向和調節為基礎,否則學習活動的定向和執行環節就不可能實現,學習能力也就無法形成。[7]可以說,學習能力是學習者開展學習活動最為重要的一種能力。而學習力(Learning Power)則是一個大小不定,但有方向的能量系統,它是學習者為塑造個體終身學習而形成的一種綜合素養。它不僅強調對知識、技能以及策略的學習,更強調學習者在開展學習活動時的興趣動機、創新能力、好奇心以及批判思維等非認知品質,它是影響學習者終身發展的關鍵性因素。可以說,學習力與學習能力是一種包含與被包含的關系。

當前,學術界對學習力及其衍生概念尚無權威性的內涵界定,本研究嘗試對教師學習力內涵進行初步解釋。教師學習行為是指,在自身努力或外部環境的影響下,以獲取專業知識和能力提升的行為。教師學習力則是能夠促進教師學習行為發生、調節學習行為過程、保障學習行為效果的動態能量系統,其載體是教師,發展途徑是學習行為,價值則通過學習效果呈現(見圖1)。

圖1 教師學習力內涵本質圖

二、教師學習力模型的質性建構與解讀

(一)國內外學習力構成要素的分析

當前國外對學習力模型研究影響力較大的,是基于教育學視角的克萊斯頓(Claxton)的學習力“4R模型”、[8]ELLI項目的“七要素說”[9]以及柯比(Kirby)的綜合體說。[10]而國內學者則多是在國外研究的基礎上,從不同的視角對學習力的構成要素進行了新的界定,其中影響較大的主要包括:裴娣娜教授從人的發展角度,構建了學習力“三層次六要素”模型;[11]李寶敏團隊基于在線學習者的學習特征,構建了“在線學習力發展模型”;[12]鐘志賢教授從系統論的角度,將學習力分成了動力系統、調節系統和環境支持系統;[13]毛菊根據學習發生的階段,將學習力又分成了存在于啟動階段的基礎力和存在于內化階段的順應力、轉化力以及互惠力。[14]此外,還有學者從能力的類屬、[15]信息加工理論、[16]心理學[17]等多個視角對學習力的構成要素進行了劃分。

綜上可知,國外學者偏重從微觀的、實踐的角度來劃分學習力要素并建構模型,而國內學者則傾向于從宏觀理論和內在機制的角度進行要素劃分;國外教師學習力模型往往只適用于特定的教師人群,而國內學習力模型的適用范圍則較為寬泛,普適性是其構建模型的重要原則;國外學者在構建學習力模型時,并未考慮學習活動的階段性,而國內學者則更傾向于探究不同學習階段學習者所應具備的學習力。

(二)教師學習力測評模型的質性構建

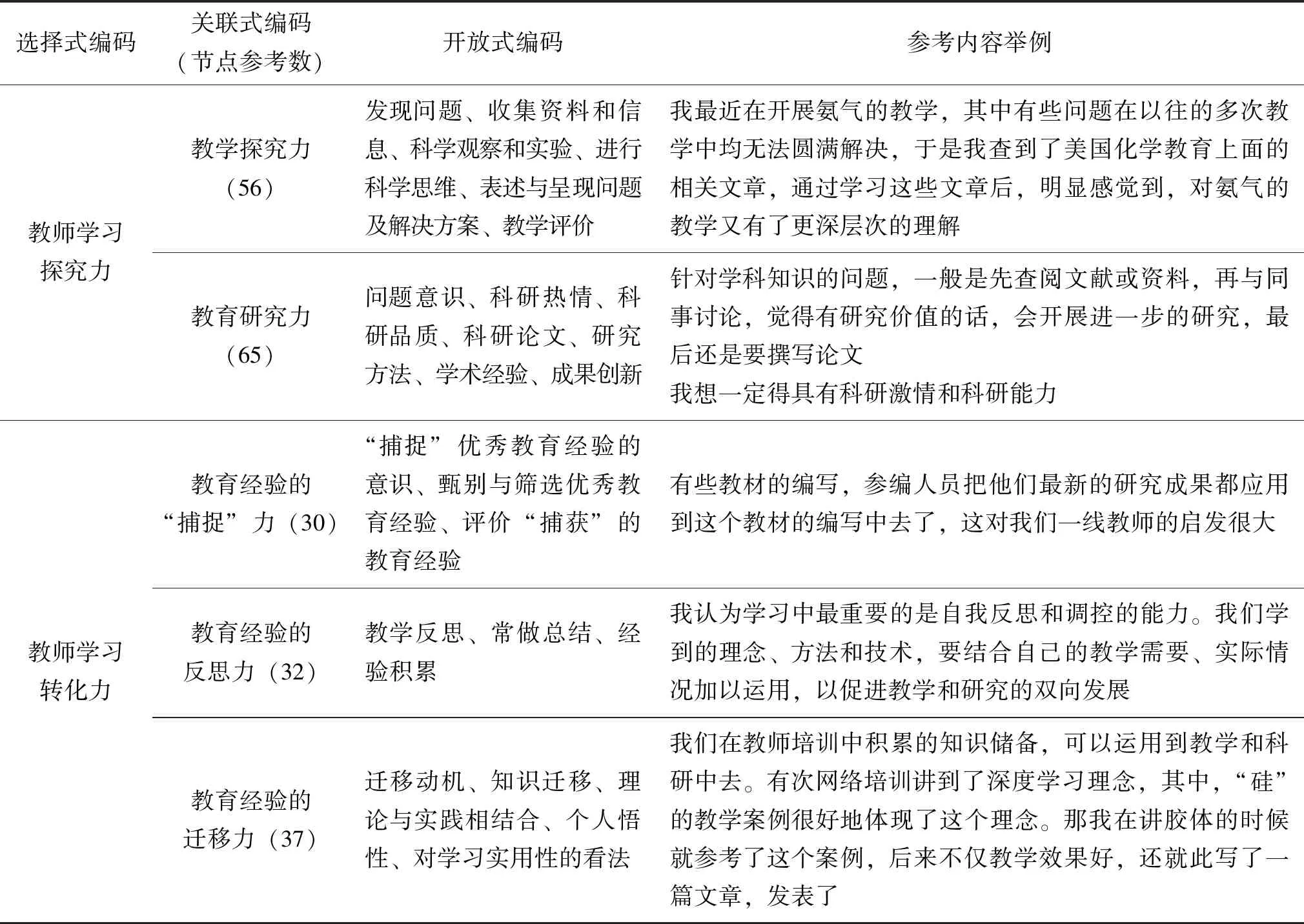

本研究在文獻梳理的基礎上,邀請了5位具有正高級職稱的高師院校課程與教學論(學科)、教師教育類教師編制了“教師學習力要素”訪談提綱,據此對36位中小學特級教師進行分階段、半結構式的深度訪談,將獲得的錄音材料轉錄成文字并形成文檔后導入到NVivo11.0軟件的“內部材料”中,自下而上對原始材料進行三級編碼。三級編碼及部分參考內容舉例如表1所示。整個編碼過程由3位小組成員共同完成(1人為副教授,2人為研究生)。3位編碼者先對全部的訪談文本進行獨立編碼,后對其編碼結果做內部一致性檢驗。結果顯示,各部分的編碼信度系數均大于0.5,并且3名編碼者在各個要素上的編碼信度的均值亦超過0.7,說明3名編碼者的編碼具有一致性。據此,研究形成了包含“教師學習基礎力”“教師學習接納力”“教師學習探究力”及“教師學習轉化力”的教師學習力假設模型。

表1 教師學習力編碼結果

續表

(三)教師學習力評價指標的解讀

教師學習基礎力,是教師開展學習活動所應具備的基本能力,存在于教師學習活動的觸發和推進階段,主要包括教師學習動力、教師學習毅力以及教師對學習需求的識別力。它既是激發教師學習活動的起點,也是不斷維持與重建教師對“自我發展”和“外在環境”之間平衡的基本動力。

教師接納力,是引導教師在學習活動中將目光既“由內向外”開放關注,又“由外向內”建構更新的一種雙向互動能力。主要包括學習行為的理解力、學習內容的吸納力以及學習關系的互惠力。

教師學習探究力,是教師基于“提出問題—思考問題—解決問題”這一研究路徑,規劃并執行基于該路徑的教育設計的一種能力。既包括教師在開展教學活動過程中的教學探究力,也包括在進行教育科學研究中的教育研究力。

教師學習轉化力,是教師學習從初級走向高級不可或缺的關鍵能力。它是指將他人優秀的教育經驗轉化為自己的教育經驗,學以致用,并能夠在教育活動中對他人的教育經驗進行不斷反思、改進和提升的能力。主要包括教師對教育經驗的“捕捉”、反思及遷移能力。

三、教師學習力模型的質量分析與驗證

(一)量表的編制與修訂

根據“教師學習力測評模型”中的指標,本研究自行編制了“教師學習力評價量表”,量表主體部分包括被調查者的人口學信息和量表題目。被試者的人口學信息主要包括被試的學歷、教齡、性別、技術職稱和所教學段等人口學變量。題項是以教師學習力理論為指導,量表分成四個維度,共48道題,分別是教師學習基礎力(T1-T11)、教師學習接納力(T12-T24)、教師學習探究力(T25-T39)、教師學習轉化力(T40-T48)。量表采用李克特5點計分法,得分越高,代表被試者的學習力水平越高。量表完成之后,針對量表中的維度指標、要素分解的適當性,維度與要素之間的從屬關系以及語義描述的清晰性等內容,先后咨詢了具有副高級以上職稱的教師教育類教師8人、中小學特級教師6人(教齡均在25年以上)的意見,并根據專家意見進行了修正和完善后,開展預測試。預測試采用問卷星的方式共發放“教師學習力評價量表”250份,回收有效問卷213份,有效率85.2%。問卷回收之后,正向計分,并利用SPSS25.0統計軟件對數據進行統計分析。

對量表進行探索性因子分析。發現KMO值為0.915,大于建議的0.6;Bartlett球體檢驗值是1739.996,自由度是55,顯著系數為0.000,這表明量表適合進行探索性因子分析。采用描述性統計檢驗、同質性檢驗等方法剔除低鑒別度、因素負荷量小于0.45的題項(“學習動力”下的第1題,因素負荷量為0.27)。至此,“教師學習力評價量表”共包含了學習基礎力(10題)、學習接納力(13題)、學習探究力(15題)和學習轉化力(9題)4個一級指標,11個二級指標,47個題項。

(二)量表的質量分析

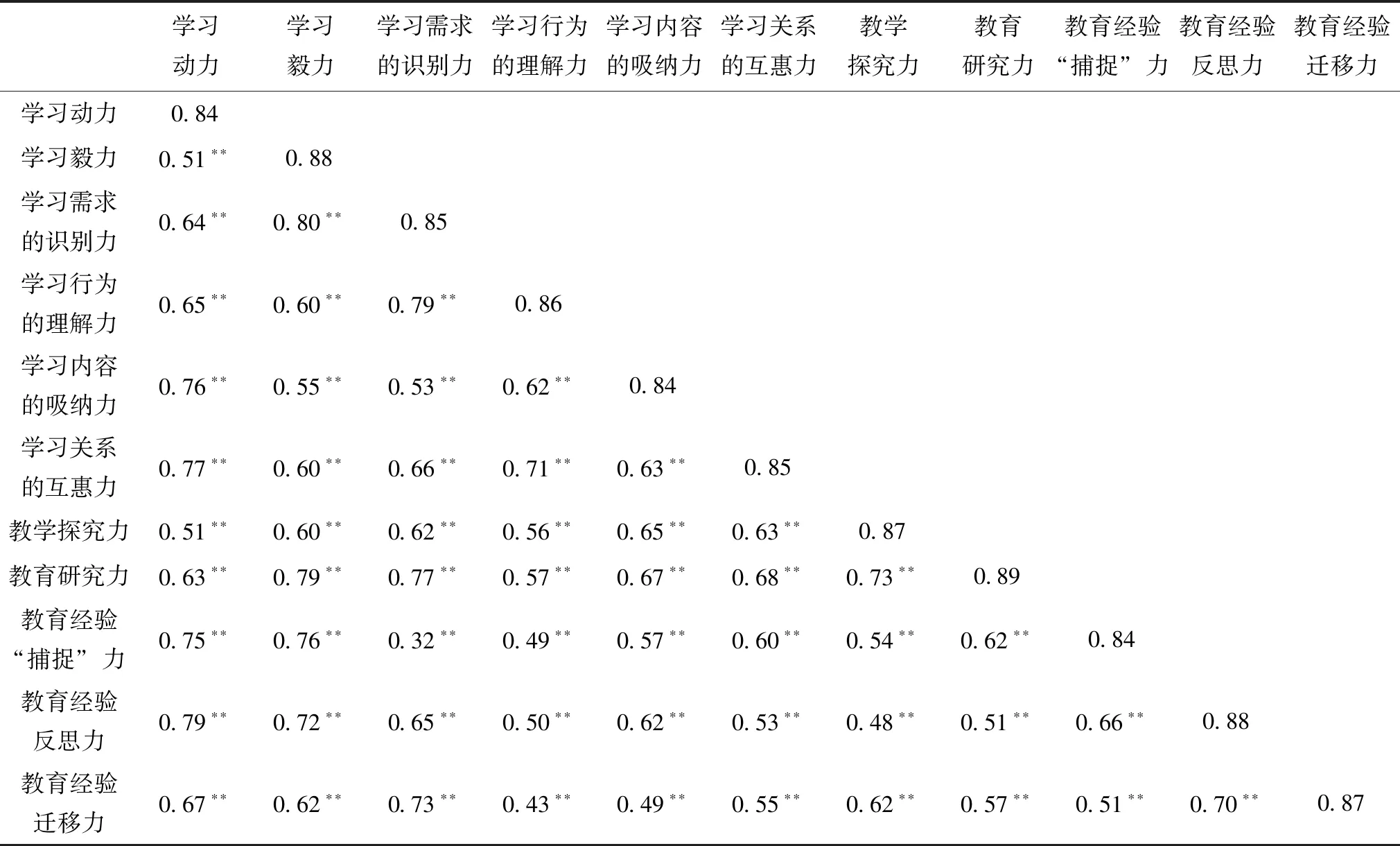

根據編制的“教師學習力評價量表”,依托“問卷星”網絡調研平臺,在全國范圍內采取滾雪球的抽樣方法發放問卷,回收問卷2213份,有效問卷1841份,有效率83.19%。有效教師樣本來自西南、西北、華中、華南、華東以及東北等不同地區,被試樣本涵蓋不同任教學段、教齡、職稱類型、學歷層次等,樣本具有一定的代表性。量表的整體α系數為0.94,各指標的α系數均超過了0.75,說明問卷具有較高的可信度;采用收斂效度對量表效度進行檢驗發現,各指標上的組合信度(CR)在0.81-0.91之間,平均方差抽取量(AVE)亦介于0.70-0.79之間,說明量表具有較好的收斂效度(見表2)。在區分效度上,各指標AVE的平方根均大于維度之間的相關系數,表示指標之間具有良好的區分效度(見表3)。

表2 “教師學習力評價量表”信度和收斂效度

表3 教師學習力模型區分效度

(三)教師學習力測評模型的驗證

本研究從大規模測試量表中隨機抽取920份用于模型的探索性因素分析,921份用于模型的驗證性因素分析。

1.探索性因素分析

利用SPSS25.0統計軟件對數據進行探索性因素分析,采用主成分分析技術,利用Kaiser標準化的正交旋轉法進行旋轉,共提取4個因子,所有要素的因子負荷均在0.63以上,積累方差解釋率是85.59%,各個題項在其對應因素上的負荷值均介于0.61-0.95之間,載荷分配理想。說明所提取的4個因子能夠解釋大多數的變異,提取效果良好。這與前文質性構建的教師學習力測評模型基本吻合。

2.驗證性因素分析

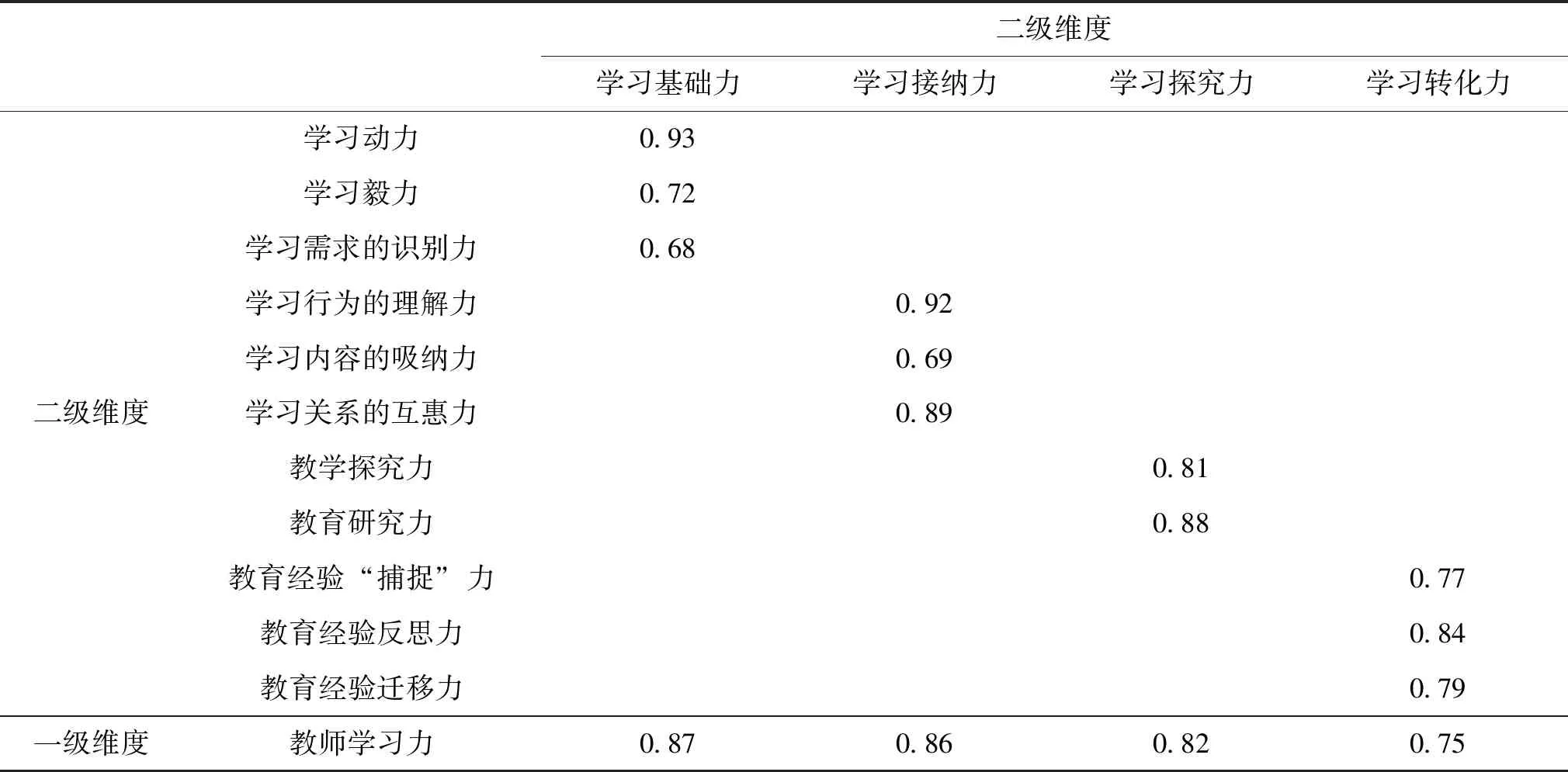

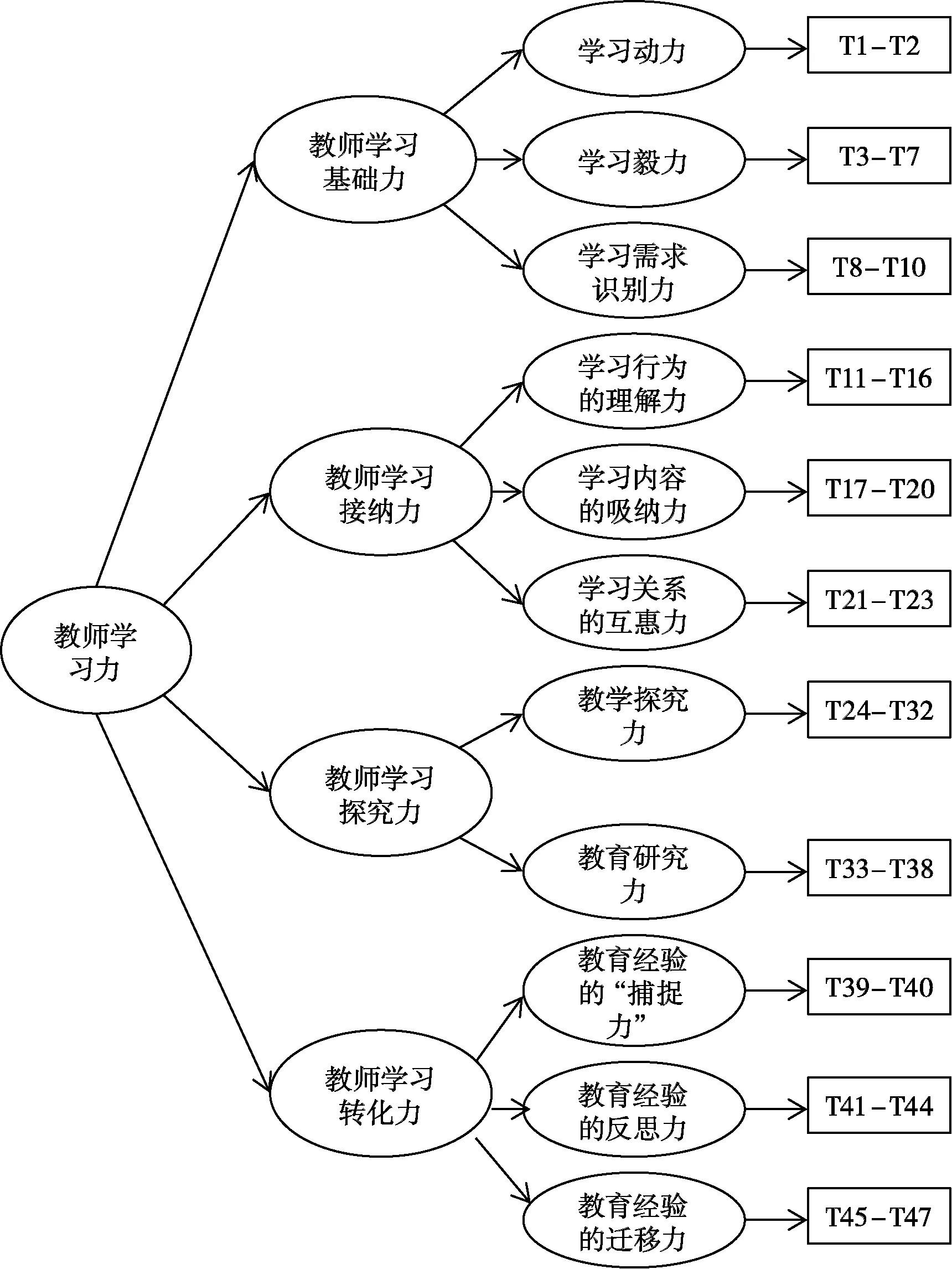

根據探索性因素分析結果,本研究提出二階和三階兩個假設模型,當二階模型發現的4個一級指標的相關性達到一定程度時,便可繼續推導出三階模型。三階模型在二階模型基礎上假設“教師學習力”是“教師學習基礎力”“教師學習接納力”“教師學習轉化力”“教師學習探究力”的綜合體現。利用AMOS25.0對二階模型進行驗證,選取CMIN/DF、RMSEA、GFI三項絕對擬合度指標,NFI、RFI、CFI三項增值擬合指標來測查模型的擬合程度,顯示二階模型的擬合度良好,因子載荷的標準化系數全部高于0.68。“教師學習基礎力”“教師學習接納力”“教師學習轉化力”“教師學習探究力”的相關系數分別為0.81、0.79、0.73和0.68,這表明四個因子之上可能還存在更高階的共同因子。利用Mplus7.0軟件對三階模型進行參數估計,顯示相關擬合度指數均優于二階模型(見表4)。“教師學習力”與“教師學習基礎力”“教師學習接納力”“教師學習轉化力”“教師學習探究力”的相關系數分別為0.87、0.86、0.82、0.75,亦高于二階模型的路徑系數(見表5)。因此,雖然兩個模型質量均良好,但“三階模型”的質量顯然更好。

表4 “教師學習力模型”擬合指標

表5 “教師學習力三階模型”因素負荷矩陣

(四)教師學習力測評模型的數學表達式及其專家論證

本研究在借鑒其他人文社科領域測評模型構建和表達方式的基礎上,[18]將教師學習力測評模型近似的用下列線性數學表達式表達:

Y=0.87X1+0.86X2+0.82X3+0.75X4

其中,X1=0.93A+0.72B+0.68C,X2=0.92D+0.69E+0.89F,X3=0.81G+0.88H,X4=0.77K+0.84M+0.79N

將系數歸一化處理,得出模型的線性表達式為:Y=0.26X1+0.26X2+0.25X3+0.23X4

X1=0.40A+0.31B+0.29C,X2=0.37D+0.28E+0.35F,X3=0.48G+0.52H,X4=0.32K+0.35M+0.33N

其中,Y表示教師學習力,X1表示學習基礎力,X2表示學習接納力,X3表示學習轉化力,X4表示學習探究力,A表示學習動力,B表示學習毅力,C表示學習需求識別力,D表示學習行為的理解力,E表示學習內容的吸納力,F表示學習關系的互惠力,G表示教學探究力,H表示教育研究力,K表示教育經驗“捕捉”力,M表示教育經驗反思力,N表示教育經驗遷移力。

為了進一步確保構建的“教師學習力測評模型”的科學性和合理性,本研究編制了《教師學習力測評模型專家認同度調查量表》,征求了25位專家的意見。其中,12位教師教育專業副高級以上教師、8位中學特級教師、5位一線教研員(擁有高級職稱)。專家對“教師學習力測評模型”的整體認同度較高(88%-100%),這表明本研究所構建的“教師學習力測評模型”無論在理論還是實踐層面上都是可靠的。

圖2 教師學習力三階測評模型

四、教師學習力測評模型的應用

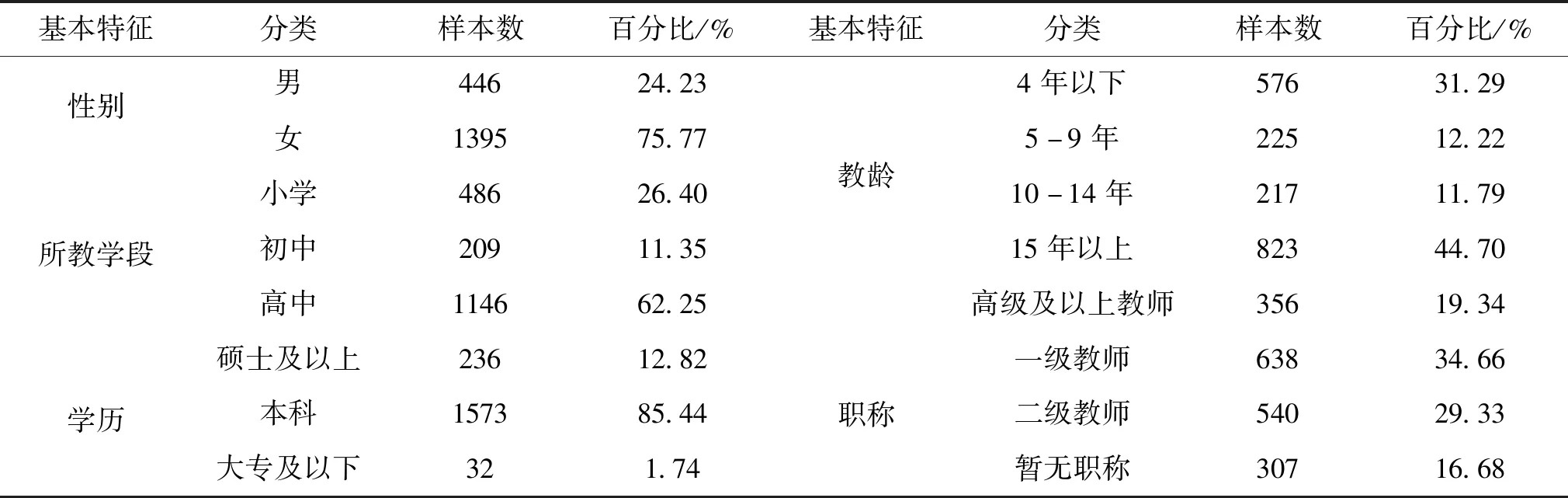

為了解當前教師學習力的水平,本研究對不同性別、教齡、學歷、職稱以及所教學段的1841名教師的學習力水平進行了測查,有效調查對象分布見表6。使用“教師學習力測評模型”的數學表達式對原始數據進行處理,計算得出被試在各個指標及總量表上的加權得分,對加權計算后的數據進行描述性統計及差異性分析,探索教師學習力在總體水平以及不同組群上的差異。

表6 調查對象基本信息

(一)教師學習力的總體水平

整體測評教師學習力現狀水平。教師學習力的整體得分是3.89,換算成百分制是78分,說明我國教師學習力處于中等水平。4個一級指標的分值介于3.71-4.05之間,換算成百分制后,其得分處于74-81分之間,各一級指標均處于中等水平,且彼此之間存在一定的差異。其中,教師學習基礎力(4.03)和教師學習接納力(4.05)的得分較高,教師學習探究力(3.71)和教師學習轉化力(3.79)的得分較低。在“學習基礎力”方面,教師具有較強的學習動力(4.43),但其學習毅力較差(3.40)。在教師學習接納力方面,教師的學習關系互惠力較強(4.23)。在教師學習探究力方面,教師的教育研究能力整體較弱(3.40),教學探究能力也普遍不高(3.91)。在教師學習轉化力方面,教師對于教育經驗“捕捉”的能力較弱(3.61),其教育經驗反思能力(3.83)和對教育經驗遷移的能力(3.84)則相對略高。

(二)教師學習力的組群差異水平測度

通過單因素方差分析和獨立樣本T檢驗顯示,除了性別(F=0.644,P=0.423>0.05)和學歷(F=0.33,P=0.000>0.05)外,在教齡(F=8.47,P=0.000<0.05)、職稱(F=3.97,P=0.004<0.05)以及所教學段(F=7.45,P=0.001<0.05)上,教師學習力均存在顯著性差異。

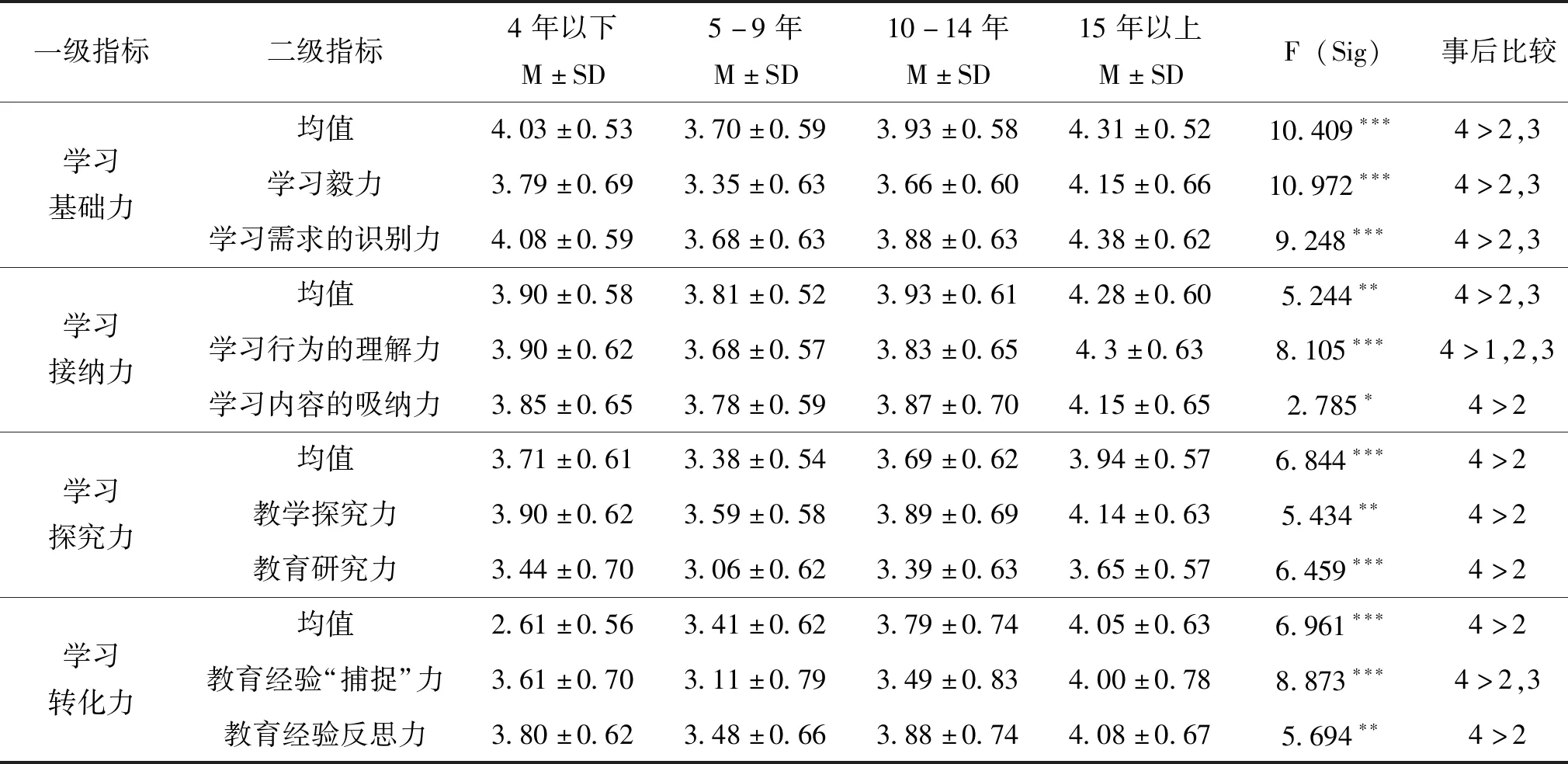

1.教齡差異

教師學習力水平總體上會隨著教齡的增加呈現出“先降后升”的趨勢。通過單因素方差分析,教齡大于15年的教師學習力水平顯著高于教齡在“5-9年”的教師(F=4.28,P=0.000)。尤其是在學習行為的理解力上,教齡大于15年教師的水平顯著高于其他各個教齡階段的教師。此外,教齡大于15年教師的學習需求識別力得分最高,且顯著高于教齡在5-9年的教師和教齡在10-14年的教師。LSD比較分析結果如表7所示。

表7 不同教齡教師學習力水平

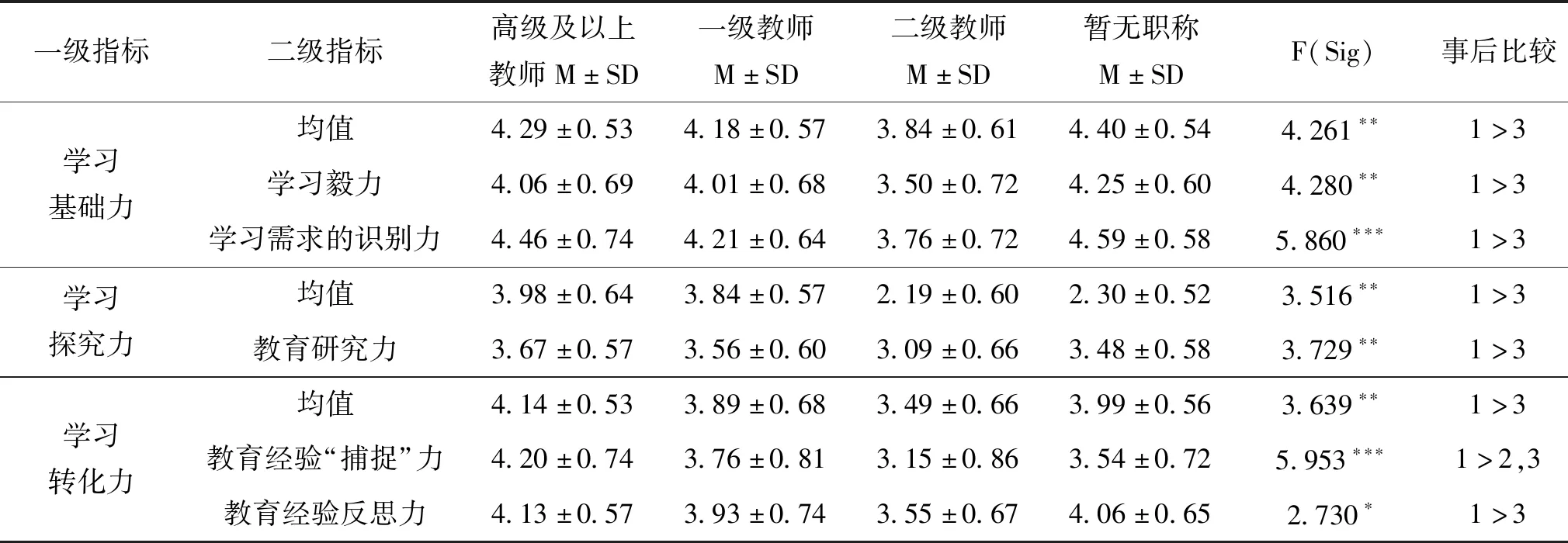

2.職稱差異

單因素方差分析顯示,除了學習接納力外,不同職稱的教師學習力水平在其他一級指標上均具有顯著性差異,且“高級及以上教師”的學習力水平要顯著高于“二級教師”(F=3.97,P=0.004),尤其是“高級及以上教師”的教育經驗捕捉力不僅顯著高于“二級教師”,甚至顯著高于“一級教師”(見表8)。

表8 不同職稱教師學習力水平

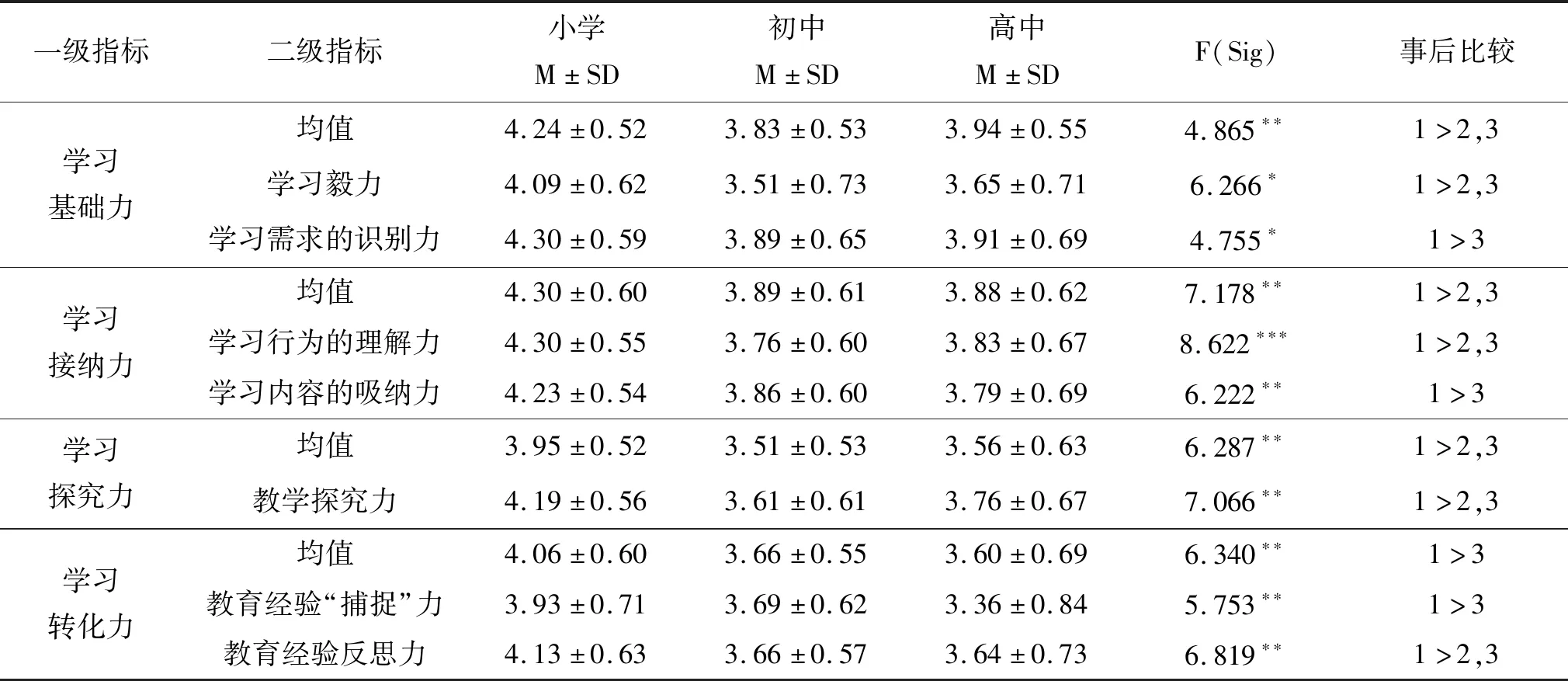

3.所教學段差異

單因素方差分析發現,除了學習轉化力指標外,小學教師學習力水平在其他各一級指標上均顯著高于高中教師(P=0.000)和初中教師(P=0.015);在二級指標中,高中教師的教育經驗“捕捉”能力最差(M=3.36,SD=0.84),小學教師的學習行為理解能力最強(M=4.30,SD=0.55)。LSD比較分析結果如表9所示。

表9 所教學段不同的教師學習力水平

五、結果討論

本研究采取定性和定量的混合研究方法,構建了信效度良好、擬合度較高的教師學習力測評模型,并利用該模型測評了我國中小學教師的學習力水平。研究結果表明,我國教師學習力整體處于中等水平,且4個一級指標之間存在著顯著性差異。其中,教師學習基礎力和接納力的得分普遍較高,這說明我國教師具備一定的學習素養,樂于并且善于吸收新理論、新知識和新方法,能夠自主自覺地對學習過程、方法進行適時的調整和改進,并在不斷的學習過程中汲取知識、積累經驗,促進自身的專業發展。然而,學習探究力和轉化力水平普遍較低,科研能力整體較弱,這可能受限于教師自身的理論水平和學校所能提供的教研支持。此外,教師雖然具有較高的學習動力,能促進學習行為的發生,但是其學習毅力、對教育經驗“捕捉”、反思和遷移的能力普遍較差,教師不能夠很好地將學習內容內化為教學能力,這一現象反映出當前我國教師學習力的內部結構不合理,學習力的發展是不可持續的。

在教齡層面,教齡大于15年的教師學習力水平最高,且顯著高于教齡在“5-9年”的教師。排名第二的是教齡在“4年以下”的教師,之后是教齡在“10-14年”的教師,教齡在“5-9年”的教師學習力水平最低。這可能是因為,按照教師發展的生命周期理論,新入職階段(教齡在0-5年)是教師專業發展最為迅猛的階段。在這個階段中,新教師對職業充滿了新鮮感,對自我的期待和能力一般會持有非常積極的態度,其學習力水平會迅速攀升;之后,在教師入職后的5-10年間,由于多數教師將步入結婚、生子的人生階段,勢必會占據其時間與精力,也就會直接影響教師的學習,從而影響其學習力的發展;再往后,隨著教師處理工作與生活的能力逐步提高,其生活余力(1)生活余力:是由美國密歇根大學成人教育學院麥卡盧斯基教授于1963年提出的一種理論。該理論認為,人們總是在他需要的精力與可提供的精力之間尋求平衡;當生活余力過小時,人們沒有精力學習,無法從事探索創造性活動,進而也無法增加自我價值。逐漸增加,教師會將更多的精力投入到自身的專業學習和發展上,加上之前知識和經驗的積累沉淀,其學習力水平便會開始回升。

在職稱層面,隨著教師職稱的不斷晉升,其學習力水平發展呈現“先降后升”的趨勢。其中,“二級教師”學習力水平最低。這可能是因為,受限于中小學教師職稱評審中存在的崗位指標少、論資排輩現象嚴重,以及部分評審條件難以量化等現實問題,許多教師甚至到退休也未能評上“一級”,不合理的評審制度及其引發的職業倦怠嚴重影響了教師的學習熱情和積極性。此外,多數二級教師的教齡在5-15年之間,根據此前的生活余力理論,他們亦會將更多的精力分配在生活和家庭上,這也就進一步削弱了其學習力水平,導致二級教師的學習力水平最低。然而,當教師從“二級”晉升到“一級”甚至“高級”之后,隨著其平衡家庭與工作的能力增強,教師學習力水平又開始反彈。

在所教學段層面,小學教師學習力水平要顯著高于初中教師和高中教師,且高中教師的學習力水平最低。這可能是因為:第一,學習時間。小學是所有學段中唯一沒有早晚自習的學段,教師時間較為充裕。而充足的學習時間是教師進行專業學習、提升學習力的基礎。第二,學習機會。這是教師進行專業學習、提升學習力的核心。后期訪談中我們了解到,小學教師獲得的學習機會要遠遠多于初中和高中教師。比如,每個學期始末,不僅當地教育局會組織多種多樣的培訓,各個學校還會根據自己的實際情況選派部分教師外出學習;在學期中,學校也會邀請各種教學工作坊、名師工作室來學校對教師進行指導等。大量的學習機會是有較大升學壓力的初中和高中教師可望而難以得到的。第三,教授的對象。這是教師進行專業學習、提升學習力的外部動力。由于沒有升學壓力,小學階段對學生的素質教育要求更高,許多新興課程(如STEAM課程)在小學階段紛紛開設,這對教師的知識儲備量、學習能力、教學能力以及課程整合能力都提出了很高的要求,逼得教師不得不開展持續性學習。而背負著升學壓力的初中和高中教師,其教學目標相對比較單一,教學內容相對比較固定,除了必要的教師培訓外,繁重的教學工作和有限的空余時間令他們無暇學習。

雖然教師學習力在性別上沒有顯著性差異,但男性教師學習力得分整體上要高于女性教師。這在一定程度上印證了傳統觀念中男性比女性更具有事業心這一觀點。11個二級指標顯示,男性教師在“學習關系互惠力”指標上顯著低于女性教師(p<0.05)。這可能是因為男性較女性相對比較獨立,自尊心更強,遇到問題時更愿意獨自解決。國外亦有研究表明,女性比男性更善于合作學習。[19]此外,本研究也發現,學歷在教師學習力上同樣不具有顯著性差異,這與其他學者的研究結論相反,[20]這可能是因為樣本中“大專及以下”學歷的教師人數太少(1.74%)所致。

六、教師學習力提升的對策

(一)回歸教師學習的生命化本質,保障教師學習力的持續發展

回歸教師學習的生命化本質,將教師學習作為教師的生存方式和生命的自我更新,是提升教師學習力的前提。雖然82.1%的教師具有比較強烈的學習動力,但教師學習力水平依舊不盡人意。“教師體會不到學習帶來的樂趣”“學習目標不明確”“缺乏職業規劃”以及“無效工作壓榨了學習時間”等都是導致這一結果的主要原因。教育生態學認為,教師學習以教師的成長為旨歸,應當具有終身性。只有觸動教師生命情緒,使其獲得生命成長喜悅的學習,才是真正的教師學習,也才能保障教師學習力的持續發展。

第一,構建發展性評價機制,革新傳統的教師評價體系。如在評價目的上,強調教師在評價中的收獲而不僅僅是結果;在評價內容上,注重教師的創新精神或實踐能力而非僅僅是其班級成績;在評價過程上,關注教師學習中的任何一項進步并及時表揚,以增加其對學習的自信心和成就感。第二,密切關注教師的職業倦怠問題。職業倦怠對教師學習的動力和毅力具有非常大的負面影響,學校要經常開設一些心理健康或職業教育方面的講座,并組織有趣的團體活動來疏導教師的工作壓力,為其職業健康發展提供人文關懷,為教師學習力的持續發展提供情感支撐。第三,幫助教師提升自我管理能力。學校可邀請中小學一線名師或高師院校學科教學論專家,通過經驗交流或理論指導等不同方式,幫助教師明確職業發展定位、確定專業學習目標、合理統籌日常工作與專業學習的時間分配,以提升其對學習的認識,最大程度地降低純粹機械的外在壓力,為學習力發展提供可行性。

(二)關注教師學習的適切性意蘊,促進教師學習力品質的提升

密切關注教師學習適切性意蘊,指導教師開展貼近其現狀、滿足其實際需求、實現其就近發展的適切性學習,是提升教師學習力的關鍵。測評結果顯示,93.7%的教師學習方式主要是“網上培訓或短期進修”,但其效果并不理想。在后期訪談中我們了解到,由于上述教師學習方式多以政策性手段督促教師參與,當教師的教學工作與學校的培訓或進修時間出現沖突時,學校往往會強制教師擱置教學工作去參加培訓或進修,如此教師便會產生抵觸情緒,加之由于沒有考慮到教師的學習風格、專業發展階段以及個人學習需求的差異性,學習內容針對性不強,學習效果自然不會好。因此,應該從教師的學習內容、學習方式、學習風格及個體經驗的差異上對教師學習的適切性予以關注。

第一,從學習內容的選擇上,應該從教師的主體需要和現實狀況中來,而不是用純粹外在的理論或實踐去刻意規定學習。[21]比如,教師處于不同的職業發展階段,其對學習內容的需求不盡相同,此時便要根據教師專業發展階段的不同要求合理配置相應的學習內容。比如,為新入職的青年教師提供偏重于教學技能提升的經驗性學習機會,開展符合勝任教師需求、幫助新入職教師順利適應教學工作的專題培訓;為擁有中高級職稱的教師提供偏重于教育觀念更新、教育理論完善的提升式學習機會。第二,要廣泛整合各種資源,在充分尊重教師學習意愿、充分調研教師學習需求的基礎上,為教師提供更多學習方式。比如,既要有線下的校本培訓、短期進修、“名師工作坊”等,也要有線上的“名師優課”“千課萬人”等不同方式。第三,從教師不同的學習風格和個體經驗上看,教師學習的設計應體現適切性。比如,有的教師擅長理論思辨,有的教師擅長動手實踐,有的教師兩者皆宜;同樣是理論學習,經驗豐富的教師通過專家講座便可收獲知識,資歷尚淺的教師則往往需要通過具體的案例分析才能理解。只有關照到教師個體的差異性,關注到教師學習的適切性,才能保障教師學習力品質的提升。

(三)建立線上線下教師教育研究共同體,助推教師學習力的全面均衡發展

教育研究力主要指,教師學會提出問題、思考問題和研究教育問題的能力,它既是教師專業化發展的高級力,也是教師專業化的核心內容。[22]然而,統計結果顯示,在教師學習力的11個二級指標中,“教育研究力”的得分最低,而其中“理論知識薄弱”“無人指導”以及“學校沒有為教育研究提供足夠的支持”等是主要原因。因此,本研究認為,可以通過建立線上教師教育虛擬研究共同體和線下教師教育實踐研究共同體,共同助推教師學習力全面、均衡發展。

所謂線上教師教育虛擬研究共同體(以下簡稱“虛擬研究共同體”)指的是,以網絡為依托,以教育教學中有價值的問題為研究內容,以教師對共同體的價值感為前提的一個社會化網絡集合體。在信息化時代,互聯網已融入到人們生活的方方面面,虛擬研究共同體較之實踐研究共同體更加自由和開放。一方面,集體的網絡研修主要是教師根據自身學段、學科或是感興趣的研究問題組建一支研究團隊,通過課題探討、課例研修、文獻研讀等形式開展教育研究;另一方面,虛擬研究共同體從本質上說依舊是一個社交平臺,教師可以在上面與志同道合的研究者交流互動,向共同體中的“領頭羊”、佼佼者請教取經,實現教育研究能力的共同進步。線下教師教育實踐研究共同體(以下簡稱“實踐研究共同體”)指的是,以學校或教研組為單位,建立的旨在解決教師的教育研究問題的社會化集合體。實踐研究共同體較之虛擬研究共同體更具有針對性和高效性。比如,可以在本校組建以“名師工作坊”為核心的教師教育研究共同體,重點解決教師在開展某個具體研究問題過程中遇到的困難,并將教育研究成果轉化為教育教學經驗和學習資源。