社會—生態(tài)耦合分析視角下民族旅游社區(qū)居民生計脆弱性研究

梁旺兵,田紅旭

(西北師范大學(xué)旅游學(xué)院,甘肅蘭州730070)

長期以來,民生問題在我國發(fā)展的戰(zhàn)略部署中被視為重中之重。得益于旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和旅游結(jié)構(gòu)的演化,民族旅游被視為扭轉(zhuǎn)民族地區(qū)發(fā)展邊緣化趨勢的重要手段,在我國少數(shù)民族居民生計改善方面的積極作用被廣泛關(guān)注。我國少數(shù)民族旅游社區(qū)多分布于經(jīng)濟貧困與生態(tài)脆弱交匯地帶,經(jīng)濟生態(tài)雙重脆弱的地理空間區(qū)域條件致使民族旅游社區(qū)構(gòu)成一個多維聯(lián)動系統(tǒng)。民族旅游活動介入對原本趨于動態(tài)平衡的社會—生態(tài)系統(tǒng)上造成擾動與沖擊,加速居民生計脆弱性表現(xiàn),同時也對社區(qū)居民生計方式調(diào)整—適應(yīng)能力提出更高要求。在社會—生態(tài)雙重脆弱性背景下,民族旅游社區(qū)居民生計脆弱性問題亟待關(guān)注。

國內(nèi)外學(xué)者針對生計問題進(jìn)行了大量的學(xué)術(shù)研究,在貧困地區(qū)人口脫貧、農(nóng)戶生計資本改善等方面成果豐碩。1992 年,Chambers 和Conway 提出生計是謀生的方式,包括謀生所需能力、資本(存儲、資源、需求、途徑)和活動。當(dāng)人們面對自然災(zāi)害、市場不穩(wěn)定、突發(fā)危急事件影響時,能夠具備抵抗能力降低乃至抵御風(fēng)險,同時保持自然資源免受破壞,生計則具有可持續(xù)性[1]。旅游可持續(xù)生計研究主要聚焦旅游可持續(xù)生計框架、旅游對農(nóng)戶生計變遷影響機制機理、文化與生計變遷關(guān)系研究。尚前浪、李佳、賢成毅等基于DFDI框架分別進(jìn)行了旅游可持續(xù)生計框架、旅游影響下農(nóng)戶生計資本評價指標(biāo)和旅游扶貧可行性評估研究[2-4];余湘聆、吳通宜等對旅游影響下社區(qū)居民生計旅游化及影響機制展開探討[5,6];李廣宏、梁敏華從文化認(rèn)同視角,提出生計方式旅游化是社區(qū)居民對生計方式經(jīng)濟性的文化認(rèn)同的重要表現(xiàn)[7];劉相軍、孫九霞結(jié)合個人建構(gòu)和文化適應(yīng)理論視角,構(gòu)建了“宗教信仰—傳統(tǒng)規(guī)則—日常生活”的理論分析框架,探究了民族旅游社區(qū)居民在生計方式轉(zhuǎn)型中的傳統(tǒng)文化適應(yīng)[8]。

“脆弱性”一詞自生態(tài)學(xué)引入,即系統(tǒng)遭受外部沖擊后出現(xiàn)損傷的可能性[9-11]。政府間氣候變化專門委員會(IPCC)提出,脆弱性概念框架主要由敏感性—適應(yīng)性—暴露度三者構(gòu)成:適應(yīng)性是指系統(tǒng)面對外部干擾時如何實現(xiàn)被動地位向主動地位轉(zhuǎn)換,不斷利用自持資源及優(yōu)勢確保系統(tǒng)可持續(xù)性運轉(zhuǎn),是行為主體或行動者的行為過程或行為態(tài)勢[12];系統(tǒng)暴露度與敏感性可通過調(diào)控適應(yīng)性加以改變,降低系統(tǒng)脆弱性。2009 年,F(xiàn)arrell 等首次將旅游地視為復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)來研究。國內(nèi)學(xué)者將社會—生態(tài)系統(tǒng)(SESs)理論應(yīng)用于旅游的研究起步較晚,如陳婭玲、楊新軍提出旅游社會生態(tài)系統(tǒng)(TSESs)的概念、要素及運行機制[13];方一平、李鶴、王巖等先后在人地系統(tǒng)、旅游經(jīng)濟系統(tǒng)、生計恢復(fù)力及城市生態(tài)系統(tǒng)脆弱性方面進(jìn)行了研究[14-17]。

旅游的實質(zhì)即人—地間的多維互動。社會—生態(tài)系統(tǒng)的引入有利于研究旅游介入后產(chǎn)生的復(fù)雜系統(tǒng)問題,脆弱性研究則是探究以人與自然互動為焦點的持續(xù)性科學(xué)。蔡晶晶、吳希、胡昕等從社會—生態(tài)耦合分析視角,分別將鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游目的地劃分為社會、經(jīng)濟、生態(tài)三大亞系統(tǒng),對不同類型農(nóng)戶生計脆弱性影響進(jìn)行了評價[18,19]。民族旅游對社區(qū)生計影響的研究關(guān)注點更多在于旅游扶貧[20]、生計方式變遷[2,21-23]、生計方式轉(zhuǎn)型中的傳統(tǒng)文化適應(yīng)[8,24]。對民族旅游社區(qū)居民生計脆弱性研究較少,更鮮有從社會—生態(tài)耦合分析視角就社區(qū)居民生計脆弱性開展影響評價。

本文將民族旅游目的地視為局域性的社會—生態(tài)系統(tǒng),從社會—生態(tài)耦合視角,選取旅游吸引物周邊社區(qū)居民為主要研究對象,將民族旅游產(chǎn)生的介入視為系統(tǒng)外部擾動因子,探究最直接參與民族旅游的社區(qū)居民生計的脆弱性驅(qū)動因子及影響因素,將“參與旅游”視為民族社區(qū)居民出于生存理性下選擇的可持續(xù)生計策略,對不同脆弱性背景下,案例地中不同生計類型社區(qū)居民的生計資本、生計脆弱性進(jìn)行定量評價。最后,以調(diào)控居民生計脆弱性為標(biāo)靶,提出降低民族旅游社區(qū)居民生計脆弱性的調(diào)控策略,以期為制定自主性優(yōu)化策略和政府制定計劃性調(diào)控政策提供現(xiàn)實依據(jù),在實踐上求解面臨經(jīng)濟、社會和自然多重壓力的民族旅游社區(qū)居民旅游可持續(xù)生計路徑。

1 數(shù)據(jù)來源與研究方法

1.1 數(shù)據(jù)來源

本文所選案例地分別位于甘肅省甘南藏族自治州和臨夏回族自治州,屬于國家“三區(qū)三州”深度貧困地區(qū)、是甘肅省重點發(fā)展文化旅游產(chǎn)業(yè)的民族地區(qū),為國家生態(tài)文明示范工程試點地、生態(tài)保護(hù)與建設(shè)示范區(qū)。2018 年,甘肅省印發(fā)《甘肅省推進(jìn)綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,提出要加強少數(shù)民族文化保護(hù)傳承,集中打造以甘南藏族自治州、臨夏回族自治州為節(jié)點的民族風(fēng)情線,堅持發(fā)展藏回民族特色旅游目的地。隨著全域旅游的興起,政府加大旅游投入,大力發(fā)展民族旅游,在改善居民生活質(zhì)量的同時,加快居民生計方式的變遷。據(jù)統(tǒng)計,甘肅省用于“兩州一縣”地區(qū)旅游專項扶貧資金共計1 億元,旅游綜合收入增長13.6%,社區(qū)居民生計狀況得到整體改善。然而,案例村在旅游資源、主導(dǎo)者和治理3 個方面的差異導(dǎo)致發(fā)展路徑差異化,進(jìn)而對社區(qū)居民生計形成顯著差異化影響。

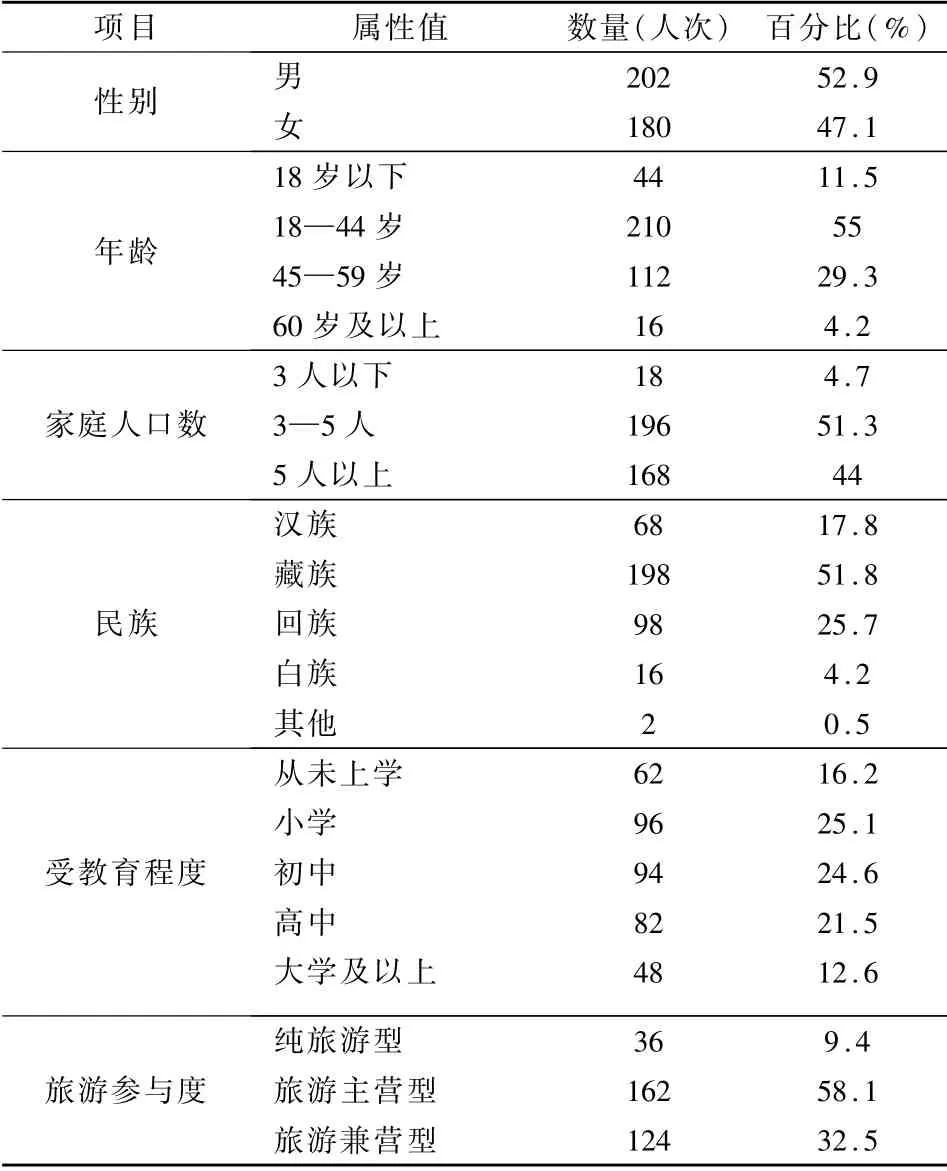

調(diào)研組通過網(wǎng)絡(luò)信息搜集、文獻(xiàn)檢索、電話訪談等方式初步確定調(diào)研區(qū)域,采用半結(jié)構(gòu)式訪談與調(diào)查問卷結(jié)合的方式開展實地預(yù)調(diào)研,最終確定調(diào)研可行性民族社區(qū)5 個,分別是甘南州郎木寺鎮(zhèn)、尕秀村、香告村、夏河縣和臨夏州八坊十三巷。2019 年7月—2020 年8 月,調(diào)研組先后開展3 次實地調(diào)研,調(diào)查方式如下:①實地觀察社區(qū)周邊地貌、可通達(dá)性、村落分布、現(xiàn)存商鋪變化等。②入戶問卷調(diào)查,調(diào)查居民基本信息和當(dāng)前生計狀況。③根據(jù)調(diào)查結(jié)果,開展半結(jié)構(gòu)式訪談。本次調(diào)研共發(fā)放問卷400 份,訪談案例25 個。其中,有效問卷382 份,有效率為95.5%。受訪社區(qū)居民信息詳見表1。

表1 受訪社區(qū)居民基本信息統(tǒng)計

1.2 研究方法

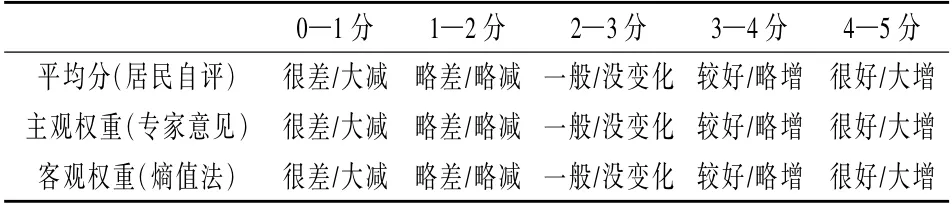

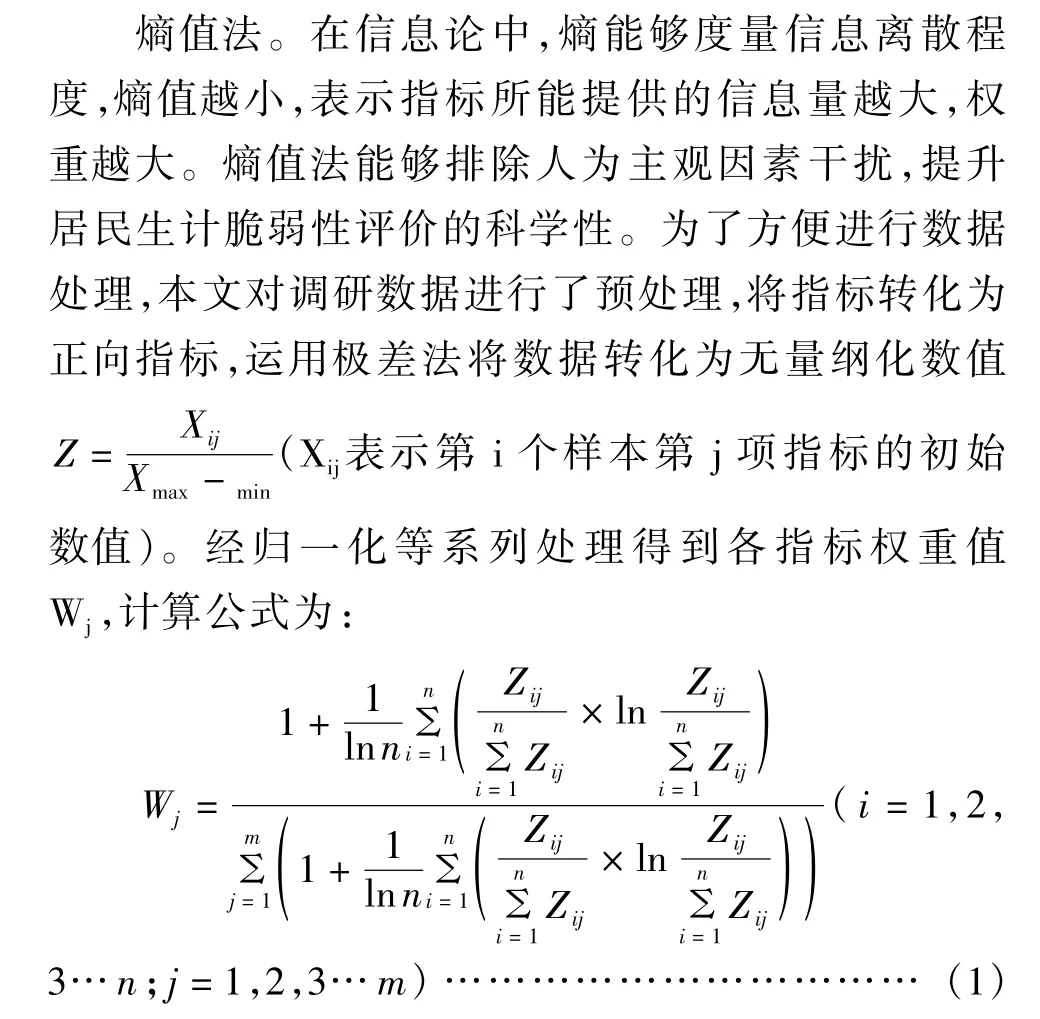

本文在進(jìn)行生計脆弱性影響分析時選取位于“三區(qū)三州”深度貧困地區(qū)的民族社區(qū)為研究對象,采用網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)搜集、入戶問卷調(diào)查、半結(jié)構(gòu)式訪談、實地觀察法進(jìn)行數(shù)據(jù)收集,運用德爾菲法與熵值法相結(jié)合對調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行主客觀分析,構(gòu)建生計脆弱性評價模型(表2)。

表2 社區(qū)居民生計資本指標(biāo)評價模型

式中,m為指標(biāo)數(shù);n為樣本總數(shù)。

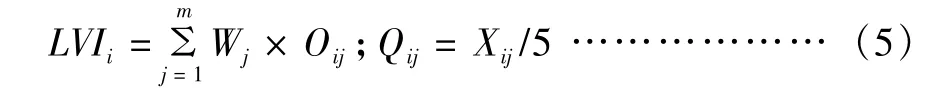

生計脆弱性指數(shù)。根據(jù)現(xiàn)有成熟理論,生計脆弱性指數(shù)公式:

式中,Qij為Xij標(biāo)準(zhǔn)化后的值。

生計脆弱性驅(qū)動力模型。為針對民族旅游社區(qū)生計脆弱性問題開展深入剖析,明確社區(qū)居民生計脆弱性指數(shù)上升的主導(dǎo)因子,本文引入“驅(qū)動因子”這一概念,借鑒蔡晶晶等對農(nóng)戶生計脆弱性驅(qū)動力計算公式,開展民族旅游對社區(qū)居民生計脆弱性影響的主驅(qū)動因子分析。計算公式為:

1.3 指標(biāo)體系構(gòu)建

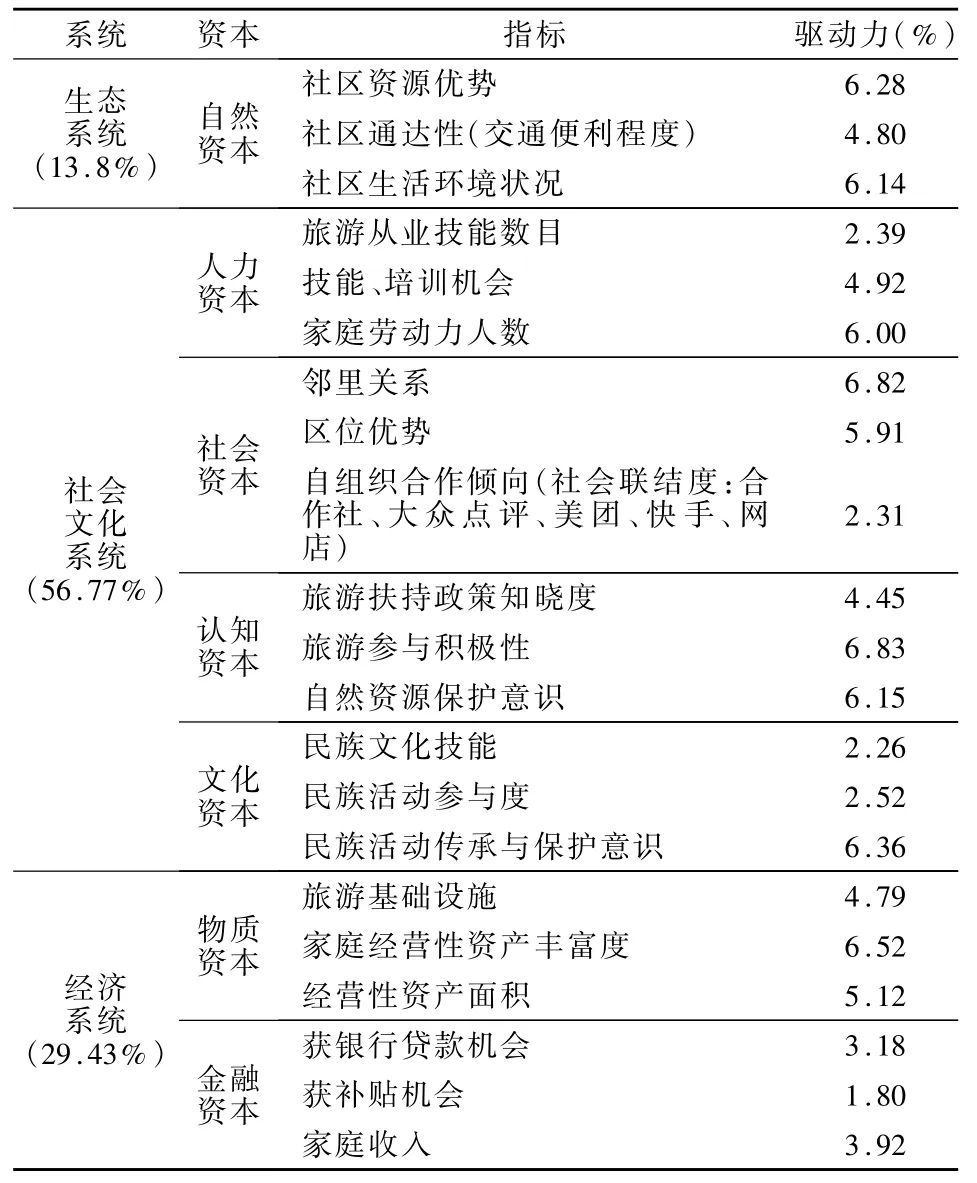

本文基于社會—生態(tài)耦合分析視角,結(jié)合檢索到的相關(guān)文獻(xiàn),將包括文化資本、認(rèn)知資本在內(nèi)的7類民族社區(qū)生計資本納入社會、經(jīng)濟、生態(tài)三大子系統(tǒng),據(jù)此構(gòu)建民族村寨地區(qū)社區(qū)居民旅游可持續(xù)生計資本評價指標(biāo)(表3)。

表3 受訪社區(qū)居民生計資本指標(biāo)得分及權(quán)重設(shè)置

2 結(jié)果及分析

2.1 案例地旅游發(fā)展概況

尕秀村在20 世紀(jì)60 年代是由60 多戶牧戶組成的帳篷群,生活條件較差。2017 年,甘肅省政府開始重點打造尕秀村,逐漸形成“休閑、觀光、度假”三位一體的民族村寨旅游發(fā)展格局。近年來,甘南州政府引進(jìn)旅游公司進(jìn)行項目開發(fā),號召村民以集體土地入股,打造曬銀灘帳篷城,集體經(jīng)濟、一般戶、貧困戶按照“334”模式分紅。除此之外,村委會還成立了合作社,以農(nóng)牧戶自籌3 萬、財政貼款2 萬元為基準(zhǔn),打造具有民族特色的藏寨村落,成立東喀爾旅游經(jīng)濟公司,開展政府主導(dǎo)下的牧家樂工程。政府政策支持、旅游開發(fā)公司引入、銀行貸款優(yōu)惠政策等對尕秀村開展民族旅游,實現(xiàn)社區(qū)居民脫貧具有重要意義。據(jù)調(diào)研,面對近年雪災(zāi)、新冠疫情等災(zāi)害影響,尕秀村社區(qū)居民普遍感覺生計狀況未受明顯影響,大部分居民的旅游經(jīng)營時間為1—2 個月,旅游月收入過萬,其他時間以放牧為主。

八坊十三巷為臨夏州打造的城中村,通過挖掘棚戶區(qū)中的民族元素,規(guī)劃實現(xiàn)河州民族風(fēng)情古街區(qū)改造。20 世紀(jì)初,該區(qū)域近4000 戶,居民過萬人,近半為低保戶。2012 年起,當(dāng)?shù)卣懤m(xù)開展古城區(qū)保護(hù)工作,成立游客服務(wù)中心,對景區(qū)開展日常經(jīng)營管理。為防止景區(qū)過度商業(yè)化,州政府自持相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)。機關(guān)工作人員入駐幫扶景區(qū)建設(shè),參與經(jīng)營商鋪7 戶,對景區(qū)運營進(jìn)行引導(dǎo)。自街區(qū)改造以來,州政府先后投資近5 億元,并不斷撬動民間資本,通過品牌引入、景點重塑實現(xiàn)社區(qū)不動產(chǎn)增值,幫助社區(qū)居民脫貧。

郎木寺鎮(zhèn)位于甘肅與四川兩省交界處,鄰近九寨溝景區(qū)。郎木寺民族旅游發(fā)展歷史悠久,因其獨特的文化魅力,深受外國游客喜愛。隨著自駕游市場的興起,加之九寨溝景區(qū)的帶動,旅游業(yè)發(fā)展向好。2018 年,九寨溝受遭遇地震影響,實施景區(qū)封閉,郎木寺鎮(zhèn)旅游業(yè)也因此受到影響。而政府在旅游旺季實施修路等決策,加劇了對社區(qū)居民的生計沖擊。另外,為加強管理,政府組織修建統(tǒng)一商鋪門面,對原有特色房屋結(jié)構(gòu)予以拆除,破壞了當(dāng)?shù)孛褡迓糜钨Y源特色,加劇了民族村寨商業(yè)化。

近年來,夏河縣實施“旅游活縣”戰(zhàn)略,挖掘縣內(nèi)民族文化旅游資源,重點建設(shè)藏傳佛教格魯派六大寺廟之一的拉卜楞寺,依托藏傳佛教的獨特魅力,縣政府對景點周邊街區(qū)宅基地進(jìn)行了征收、修建,打造民俗風(fēng)情濃郁的單向游覽商業(yè)街,并對街邊商鋪門面進(jìn)行統(tǒng)一修整,改善旅游基礎(chǔ)設(shè)施條件,鼓勵社區(qū)居民參與旅游經(jīng)營,實現(xiàn)統(tǒng)一經(jīng)營、抱團發(fā)展。當(dāng)?shù)卣诼糜伍_發(fā)中處于主導(dǎo)地位。居民的旅游從業(yè)活動以個體經(jīng)營為主,其中70%居民以經(jīng)營藏族工藝品為生,10%主營餐飲住宿。部分居民開展旅游經(jīng)營長達(dá)10 年,旅游收入為其家庭收入的主要來源。桑科草原位于夏河縣西部的桑科鄉(xiāng),這里的居民大多半農(nóng)半牧,以種植草藥和放牧為生。2017年,夏河縣籌備生態(tài)文明小康村建設(shè)項目,政府制定五年規(guī)劃,計劃實現(xiàn)游牧戶統(tǒng)一安置,在保留原始藏式建筑風(fēng)格的基礎(chǔ)上,升級社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施。2019年,夏河縣共接待游客290 萬人次,實現(xiàn)旅游綜合收入約14 億元,同比增長10.4%和14.2%[25]。

香告村地處國道213 沿線,是自北入甘的第一個民族村寨[26]。村支書引領(lǐng)自主創(chuàng)業(yè),生態(tài)旅游、畜牧養(yǎng)殖、藏家樂等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展;村民以村規(guī)鄉(xiāng)約為準(zhǔn)則,自我管理、自我約束,并以旅游吸引物權(quán)入股,共同開辦旅游經(jīng)濟公司。2019 年,香告村入選第一批全國鄉(xiāng)村旅游重點村名單。

旅游業(yè)作為高脆弱性行業(yè),深受季節(jié)性、自然災(zāi)害、公共突發(fā)事件等的影響,自旅游業(yè)引入民族旅游社區(qū)后,社區(qū)居民生計深受擾動。本文從社會—生態(tài)耦合分析視角出發(fā),對案例村村況進(jìn)行了梳理,并結(jié)合各村村情對生態(tài)、社會、經(jīng)濟系統(tǒng)開展了分析(表4)。

表4 案例地生態(tài)、社會、經(jīng)濟系統(tǒng)現(xiàn)狀

2.2 民族旅游對社區(qū)居民生計影響評價

發(fā)展民族旅游業(yè)是我國民族地區(qū)改善區(qū)域性經(jīng)濟貧困的重要手段,是實現(xiàn)減貧的支柱性產(chǎn)業(yè)。加之旅游業(yè)所依托的資源多為天然的,無需大量資本注入,開發(fā)旅游產(chǎn)品對資本基數(shù)要求不高等優(yōu)勢使得旅游業(yè)在民族地區(qū)尤為興起,在帶動地方經(jīng)濟增長、提供就業(yè)崗位、加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級等方面成效顯著。隨著旅游流介入,社區(qū)居民生計方式受到影響。于民族旅游社區(qū)中特征屬性差異化的居民而言,旅游擾動周期、所處外部環(huán)境狀況的差異性,導(dǎo)致社區(qū)居民生計脆弱性程度異質(zhì)化,從而在社區(qū)民族旅游發(fā)展過程中產(chǎn)生系列影響。

案例中,郎木寺鎮(zhèn)、夏河縣、八坊十三巷分別依托A級景區(qū)開展民族旅游,社區(qū)遭受“旅游擾動”的周期較長,居民旅游參與度較高,生計方式旅游化明顯;尕秀村、香告村作為甘南州旅游“后起之秀”,在村委會帶動下開展民族村寨旅游,將鄉(xiāng)村旅游與生態(tài)旅游相結(jié)合,在原有生計基礎(chǔ)上將旅游作為補充性生計方式,加之金融資本上受政府扶持力度較大,居民生計結(jié)構(gòu)處于轉(zhuǎn)換初期、過渡期,生計脆弱性指數(shù)相較而言較低。基于社會—生態(tài)耦合分析視角,本文將民族旅游擾動下的社區(qū)居民生計脆弱性影響歸結(jié)為兩類,一類是源自外部主體的沖擊力量,另一類是由于內(nèi)生源動力不足。

外生沖擊力擾動。民族旅游發(fā)展路徑下的外部沖擊力是居民生計的重要影響因素。民族旅游開展過程中,鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府多為社區(qū)旅游發(fā)展的主導(dǎo)者,尤其是旅游產(chǎn)品成熟、旅游活動開展時間較長的社區(qū)。此類社區(qū)居民對旅游擾動相對敏感,旅游業(yè)態(tài)初見規(guī)模,社區(qū)居民對政府投入認(rèn)可度低,加之旅游吸引物成熟狀態(tài)下外部資本的注入,無形中加大了社區(qū)居民旅游從業(yè)者的壓力,一定程度上導(dǎo)致居民旅游吸引物權(quán)益受損,不利于民族旅游可持續(xù)發(fā)展。以郎木寺鎮(zhèn)和夏河縣為例,兩地區(qū)旅游業(yè)發(fā)展起步較早、相關(guān)旅游產(chǎn)品較成熟,政府為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,采取統(tǒng)一管理的治理模式,對沿街商鋪門面進(jìn)行整改,原有特色村寨結(jié)構(gòu)受到破壞。加之政府對公有制集體資產(chǎn)享有開發(fā)經(jīng)營管理權(quán),在旅游旺季進(jìn)行道路修建,旅游基礎(chǔ)設(shè)施不完備、公共照明和水電供應(yīng)系統(tǒng)不健全等治理決策導(dǎo)致絕大部分以旅游經(jīng)營為主的社區(qū)居民怨聲載道,加劇了社區(qū)居民生計脆弱性。相較之下,尕秀村則由政府開展村寨環(huán)境治理,完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),在資本上給予村民資金支持,同時采用股權(quán)制鼓勵社區(qū)居民參與,給予社區(qū)居民旅游發(fā)展話語權(quán)。由此可見,在民族旅游發(fā)展中政府應(yīng)處理好“支持”與“主導(dǎo)”之間的關(guān)系,要避免強勢介入,注重社區(qū)居民參與,強調(diào)居民的主觀能動性,推進(jìn)社區(qū)增權(quán)。

以村委會、合作社為主體的社會自組織在民族旅游社區(qū)中發(fā)揮著重要作用。社會自組織有效運營,能夠改善社區(qū)居民生計脆弱性。以村委會為例的自組織多擔(dān)任媒介,是旅游和社區(qū)形成良性互動的重要載體,在民族旅游發(fā)展中發(fā)揮著明顯作用。村支書作為村委會的核心領(lǐng)導(dǎo)力,號召村民發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè),幫助村民以旅游吸引物權(quán)入股進(jìn)行旅游業(yè)經(jīng)營。尕秀村村委會積極響應(yīng)政府號召,爭取項目資金、反饋社區(qū)居民境況,在村支書的引導(dǎo)下,當(dāng)?shù)啬翍糸_展易地搬遷,組建合作社和旅游公司,協(xié)調(diào)不同利益主體,實施統(tǒng)一定價標(biāo)準(zhǔn),防止了惡性競爭,確保了社區(qū)居民生計可持續(xù)。

旅游公司在民族旅游發(fā)展中具有導(dǎo)向作用,通過成熟的運營渠道整合地域資源,幫助構(gòu)建旅游地形象,提升旅游地吸引力,改善社區(qū)居民生計結(jié)構(gòu)。尕秀村引入旅游公司運營帳篷城項目,項目運營中,社區(qū)居民除按股分紅外,還可通過受雇實現(xiàn)旅游營收,帳篷城項目也為當(dāng)?shù)啬良覙诽峁┝丝驮础Un題組走訪郎木寺鎮(zhèn)時發(fā)現(xiàn),部分居民充分利用社會自組織對抗旅游業(yè)主導(dǎo)活動下的生計脆弱性問題,通過與外部旅行社等旅游流輸入主體建立合作關(guān)系,極大地降低了沉沒成本,提升了環(huán)境適應(yīng)能力;部分居民積極應(yīng)用大眾點評、抖音等自媒體開展生計自救,調(diào)研發(fā)現(xiàn)這部分居民受教育程度并不高,多受游客或家中高教育程度親眷引導(dǎo),具有較強的自主學(xué)習(xí)能力。夏河縣的旅游公司為地方性控股企業(yè),行政色彩較濃郁,旅游經(jīng)營過程中對社區(qū)居民利益不重視,導(dǎo)致雙方矛盾產(chǎn)生。

民族旅游發(fā)展過程中會對原本動態(tài)平衡的社會—生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生全方位沖擊。社區(qū)居民作為民族旅游社區(qū)吸引物的重要組成部分,為實現(xiàn)地方旅游經(jīng)濟帶動區(qū)域經(jīng)濟增長,外部主體會通過政策引導(dǎo)、資金支持等手段鼓勵社區(qū)參與。在民族旅游的擾動下,社區(qū)居民基于生計資本存量與生存理性雙重作用,轉(zhuǎn)變謀生方式、調(diào)整生計結(jié)構(gòu),以應(yīng)對脆弱性語境。調(diào)查發(fā)現(xiàn),調(diào)研地居民在民族旅游大規(guī)模介入之前以放牧、中草藥種植、攤販為主要生計,隨著民族旅游發(fā)展,受社區(qū)治理體系、社會自組織、外界資本介入、地理區(qū)位等影響,原有生計資本(耕地、草原、湖泊等)逐步“景觀化”,推動居民生計方式旅游化。加之受自然災(zāi)害(地震、水災(zāi)導(dǎo)致旅游景觀受損)、旅游季節(jié)性特征、突發(fā)事件(新冠疫情)影響,加劇了民族旅游社區(qū)生計脆弱性。

內(nèi)生原動力不足。民族旅游社區(qū)居民生計表現(xiàn)脆弱除受外部擾動外,與其自身原動力不足息息相關(guān)。根據(jù)表3 構(gòu)建的生計指標(biāo)體系分析結(jié)果,自然資本、人力資本、社會資本、物質(zhì)資本、金融資本、認(rèn)知資本、文化資本是導(dǎo)致居民生計脆弱的關(guān)鍵影響因素。在民族旅游發(fā)展過程中,受內(nèi)生原動力影響,社區(qū)居民生計脆弱性表現(xiàn)異質(zhì)化。在生計資本指標(biāo)中,自然資本與文化資本所占去權(quán)重最低,分別為13.8%和13.81%;物質(zhì)資本、社會資本和認(rèn)知資本最高,分別為14.8%、14.47%、14.47%。民族旅游發(fā)展過程中,居民認(rèn)為物質(zhì)資本、社會資本、認(rèn)知資本中各指標(biāo)對自身生計影響顯著,說明社區(qū)居民謀生過程中物質(zhì)基礎(chǔ)、現(xiàn)有社會資本存量、對旅游的認(rèn)知程度與參與民族旅游發(fā)展關(guān)系密切。換言之,傳統(tǒng)生計下的居民收入水平穩(wěn)定,因此對生計變化感知并不明顯。隨著自身物質(zhì)資本、認(rèn)知資本、社會資本水平的提升,加之旅游業(yè)淡旺季特質(zhì),使得居民對生計存在感知落差,生計脆弱敏感度上升,生計脆弱表現(xiàn)明顯。一定程度上,上述3 類資本催化社區(qū)居民與民族旅游發(fā)展產(chǎn)生相關(guān)效應(yīng),相關(guān)性表現(xiàn)越高,表明民族旅游對社區(qū)居民生計脆弱性貢獻(xiàn)率越大。開展民族旅游,迫使社區(qū)居民應(yīng)對外部環(huán)境的強動態(tài)性,加劇居民資本可變性效應(yīng),社區(qū)居民生計脆弱敏感度上升。

表5 社區(qū)居民生計脆弱性水平描述性統(tǒng)計

不同社區(qū)條件下的居民生計脆弱性指數(shù)不一。從表5 可見,郎木寺鎮(zhèn)>夏河縣>八坊十三巷>尕秀村>香告村。其中,郎木寺鎮(zhèn)、夏河縣、八坊十三巷在甘南、臨夏地區(qū)發(fā)展民族旅游業(yè)較早,社區(qū)居民脫離傳統(tǒng)生計模式較早,對從事旅游業(yè)的依賴性較強。該地社區(qū)旅游業(yè)發(fā)展中伴隨著社區(qū)居民結(jié)構(gòu)變化,部分原住民搬離社區(qū),新居民攜資本入駐,血緣關(guān)系弱化,政府組織占據(jù)主導(dǎo)地位,社區(qū)表現(xiàn)為強組織—弱關(guān)系。受訪居民中高度生計脆弱者主要集中在郎木寺鎮(zhèn)和夏河縣。居民對開展民族旅游的依賴性、旅游市場的高度不穩(wěn)定性導(dǎo)致社區(qū)居民在生計變遷表現(xiàn)生計高脆弱性。八坊十三巷因地處市區(qū),本地游客接待實現(xiàn)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)生計脆弱的緩沖,加之政府保護(hù)性開發(fā),使其在三者中脆弱性指數(shù)最低。相較而言,尕秀村和香告村居民生計脆弱性表現(xiàn)不高。二者依托民族旅游資源開展生態(tài)旅游,參與旅游經(jīng)營同時延續(xù)傳統(tǒng)生計方式,變傳統(tǒng)生計資本為旅游景觀,實現(xiàn)社區(qū)增權(quán),社區(qū)表現(xiàn)為強關(guān)系—弱組織,有效改善了居民生計脆弱性。

2.3 社區(qū)居民生計脆弱性驅(qū)動因子分析

民族旅游發(fā)展對案例社區(qū)社會—生態(tài)系統(tǒng)的擾動與沖擊覆蓋了生態(tài)、社會和經(jīng)濟三大亞系統(tǒng),其中社會子系統(tǒng)所受不利擾動程度最大,驅(qū)動力百分比為56.77%。民族旅游激發(fā)居民生計選擇活力,拓寬居民生計策略選擇范疇,使居民在適應(yīng)生計變遷過程中為應(yīng)對旅游淡旺季、自然災(zāi)害、突發(fā)事件等復(fù)雜、可變語境,強化對社會資本、認(rèn)知資本和文化資本重視。居民社會資源需定期維護(hù)與積累,對生計狀況的認(rèn)知需長期加以引導(dǎo)才能發(fā)生質(zhì)的轉(zhuǎn)變[18]。這兩類資本自身的復(fù)雜性與不穩(wěn)定性是導(dǎo)致居民生計脆弱性上升的關(guān)鍵指標(biāo)。

從指標(biāo)層看,驅(qū)動居民生計脆弱顯著的三大指標(biāo)分別是居民旅游參與積極性、家庭性經(jīng)營資產(chǎn)豐富度和社區(qū)資源優(yōu)勢,其驅(qū)動力分別為6.83%、6.52%、6.28%。近年來,各地區(qū)大力發(fā)展旅游業(yè),尤其是民族地區(qū),為規(guī)避生態(tài)脆弱、資本不足等弱勢,開展民族旅游成為地方經(jīng)濟增長的“救命稻草”。在政府宣傳下,居民受政策、媒體、親眷關(guān)系等影響,對旅游業(yè)發(fā)展前景看好,加之政策扶持,社區(qū)居民旅游參與意愿強烈。相對農(nóng)耕、放牧等傳統(tǒng)生計,旅游經(jīng)營投入時間成本低、回報率高,致使社區(qū)居民不愿重拾“傳統(tǒng)生計”,加速了生計方式旅游化變遷,從而加劇了生計脆弱性程度,降低了居民脆弱性抵抗能力。為參與旅游業(yè),社區(qū)居民多選用借款、信貸等方式來擴張資本,受訪用戶家庭性經(jīng)營資產(chǎn)豐富,參與旅游業(yè)導(dǎo)致居民經(jīng)營性資產(chǎn)投入比重加大、沉沒成本增加,因此在面對旅游低迷時,受成本投入限制,居民不愿舍棄開展旅游業(yè)進(jìn)行的物質(zhì)投入,導(dǎo)致經(jīng)營性資產(chǎn)成為居民自適應(yīng)的成本性障礙。加之社區(qū)居民受教育程度相對較低、學(xué)習(xí)能力受限,因此被迫承受旅游所致的生計脆弱性。

此外,民族旅游社區(qū)的旅游吸引物也極具民族特色,社區(qū)資源優(yōu)勢明顯。隨著游客介入、政府規(guī)劃、資源使用者干擾,原來本土化的社區(qū)資源優(yōu)勢逐步受到侵蝕,呈商業(yè)化趨勢。作為社區(qū)居民旅游收入的重要支撐點,社區(qū)居民的旅游吸引物權(quán)在發(fā)展民族旅游過程中逐漸讓渡,加速了居民生計脆弱性。另外,社會系統(tǒng)中的鄰里關(guān)系指標(biāo)也對居民生計脆弱貢獻(xiàn)較大。民族旅游社區(qū)目標(biāo)群體喜好集中化,居民可選擇業(yè)態(tài)受限,社區(qū)鄰里之間經(jīng)營范圍重合度較高。旅游業(yè)自身的商業(yè)屬性特質(zhì)加速了當(dāng)?shù)厣鐣到y(tǒng)下市場競爭意識滲透,對以血緣、地緣為基礎(chǔ)的人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)造成了沖擊。盡管單位居民社區(qū)資本水平得以提升,但社區(qū)緊密程度受旅游市場變動沖擊較大,表現(xiàn)為強組織—弱關(guān)系型社區(qū)生計脆弱性指數(shù)高于強關(guān)系—弱組織型社區(qū),居民在降低生計脆弱性程度過程中社區(qū)居民生計脆弱性驅(qū)動因子見表6。

表6 社區(qū)居民生計脆弱性驅(qū)動因子

3 結(jié)論、討論與建議

3.1 結(jié)論

基于案例地的研究結(jié)果發(fā)現(xiàn),民族旅游促進(jìn)了周邊社區(qū)居民生計資本存量的改善,提升了生計資本豐富度。相較以往,開展民族旅游為社區(qū)居民參與旅游行業(yè)提供了更加直接的參與路徑。社區(qū)治理主體、地方性政策、社會資本入駐和居民自身旅游參與意愿、鄰里關(guān)系、社區(qū)資源優(yōu)勢等多種因素對居民生計脆弱性表現(xiàn)有顯著影響。本文基于社會—生態(tài)耦合分析視角,通過構(gòu)建民族旅游社區(qū)居民生計脆弱性綜合評價指標(biāo)體系,以熵值化計算指標(biāo)權(quán)重,引入影響驅(qū)動力模型明確各指標(biāo)貢獻(xiàn)率,開展民族旅游發(fā)展對社區(qū)居民生計脆弱性影響分析,主要研究結(jié)論如下:

就當(dāng)前研究區(qū)域而言,居民生計脆弱性處于中高水平。在民族旅游發(fā)展過程中,居民直接參與并作為旅游吸引物的一部分,其所在的社會—生態(tài)系統(tǒng)在承受外界擾動的同時加劇了社區(qū)居民生計脆弱性。除社區(qū)治理體系、社會自組織、社會資本入駐等外部沖擊力度加大,其內(nèi)生原動力也表現(xiàn)不足。三大系統(tǒng)中,社會子系統(tǒng)所受外界不利擾動最強,是居民生計脆弱性下降的關(guān)鍵障礙。同時,物質(zhì)資本致使居民生計脆弱性敏感度上升,加之社會資本、認(rèn)知資本高不穩(wěn)定的本質(zhì)屬性共同驅(qū)動居民生計脆弱性上升。

不同模式下的民族旅游社區(qū)居民的生計脆弱性表現(xiàn)不一。強關(guān)系—弱組織型社區(qū),以村委會為主體結(jié)合民族元素,以鄉(xiāng)村社區(qū)為載體,將旅游作為社區(qū)居民多樣性生計策略之一,能夠幫助降低居民生計脆弱性。開展民族旅游,實現(xiàn)被傳統(tǒng)生計邊緣化群體(老人、小孩)的人力資本再利用,以傳統(tǒng)生計的相對穩(wěn)定性對抗旅游經(jīng)營導(dǎo)致的生計脆弱性風(fēng)險,通過突出原有生計特色,實現(xiàn)“一村一品”,注重基層組織內(nèi)生力,日常生活的慣習(xí)延續(xù),避免社區(qū)凋敝。以旅游大景區(qū)為核心的民族旅游社區(qū)居民當(dāng)前旅游投入較高,生計轉(zhuǎn)移成本上升,對旅游開展后生計脆弱性感知明顯,加之社區(qū)外資本強勢入駐,社區(qū)表現(xiàn)為強組織—弱關(guān)系,生計脆弱性顯著。盡管民族旅游增加社區(qū)居民收入,提升居民生計資本質(zhì)量,但也帶來了風(fēng)險 生態(tài)環(huán)境遭受破壞、草場肥沃度下降、社區(qū)環(huán)境景觀化等。加之旅游淡旺季明顯,綜合作用之下,風(fēng)險變化大于收入提升機遇,系統(tǒng)脆弱性增強。

總之,社會—生態(tài)耦合分析有利于更加全面地分析民族旅游對社區(qū)居民生計脆弱性的影響,能夠清楚地識別旅游導(dǎo)致的居民生計發(fā)展問題,處理其產(chǎn)生的不利擾動,為民族旅游對社區(qū)居民生計脆弱性影響研究構(gòu)建較好思路,幫助了解在外部沖擊力和內(nèi)生原動力雙重作用下社區(qū)資源使用者間應(yīng)對風(fēng)險采取的系列行為互動過程及制度機理,豐富了現(xiàn)有民族旅游研究內(nèi)容。

3.2 討論

學(xué)術(shù)界目前針對生計的研究主要集中在農(nóng)戶生計方面,多側(cè)重分析旅游對農(nóng)戶生計資本的影響,以靜態(tài)效應(yīng)分析為主,缺乏動態(tài)、過程性影響機理分析。本文以民族旅游影響下的社區(qū)居民生計為研究對象,從社會—生態(tài)耦合分析視角,對民族旅影響下的社區(qū)居民生計開展分析,得出外部沖擊力增強與內(nèi)生動力不足是造成居民生計脆弱的主要動因,不同模式下的民族旅游社區(qū)脆弱性指數(shù)差異較大。伴隨民族地區(qū)旅游開發(fā),社區(qū)居民生計逐步向“非農(nóng)化”、“非牧化”轉(zhuǎn)移,在生計旅游化變遷過程中,政府、社會自組織、社會資本等多方參與,社區(qū)兩極分化,趨向“強組織—弱關(guān)系”、“強關(guān)系—弱組織”兩類。

3.3 建議

本文認(rèn)為,民族地區(qū)開展旅游在降低居民生計脆弱性應(yīng)從以下3 個方面努力:①由政府牽頭,以社會自組織、合作社等為媒介,緩沖旅游對居民生計造成的沖擊與擾動,調(diào)和社會、生態(tài)、經(jīng)濟三大系統(tǒng)間的關(guān)系,幫助居民合理應(yīng)用旅游吸引物權(quán),注重保護(hù)社區(qū)居民利益,政府開展有效調(diào)控,避免強關(guān)系—弱組織社區(qū)向強組織—弱關(guān)系社區(qū)轉(zhuǎn)化,社區(qū)居民生計脆弱性指數(shù)上升。②對旅游從業(yè)居民開展培訓(xùn),幫助居民提升網(wǎng)絡(luò)平臺、自媒體等應(yīng)用能力,引導(dǎo)居民積極應(yīng)對旅游導(dǎo)致的生計脆弱性問題,自發(fā)改善生計脆弱性。③引導(dǎo)社區(qū)居民在原有生計基礎(chǔ)上開展民族旅游,鼓勵居民生計活動多樣性,通過降低旅游依賴性調(diào)節(jié)社區(qū)居民生計脆弱性,針對旅游主營型居民幫助提升旅游經(jīng)營能力及就業(yè)技能,使民族地區(qū)社區(qū)居民生計能夠應(yīng)對旅游行業(yè)脆弱性,并在壓力和沖擊下盡快恢復(fù),降低生計脆弱性,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。