水環境中纖維微塑料去除技術研究展望

陳俊良, 烏 婧, 王華平, 楊建平

(1. 東華大學 纖維材料改性國家重點實驗室, 上海 201620; 2. 東華大學 材料科學與工程學院,上海 201620; 3. 東華大學 紡織產業關鍵技術協同創新中心, 上海 201620)

作為一種環境新興污染物,微塑料(microplastics, MPs)正在引起公眾的關注。微塑料概念最早由Thompson等[1]于2004年首次提出,通常是指粒徑小于5 mm的塑料碎片,可分為初生微塑料和次生微塑料。初生微塑料是由直接生產得到的顆粒或碎片,大多用于個人護理產品添加劑。平均每100 mL身體或面部磨砂液中含有0.74~4.8 g的粒徑范圍為100~1 000 μm的塑料微珠[2]。此外,合成纖維制品洗滌時的脫落、輪胎的磨損也會產生大量的初生微塑料。次生微塑料是由較大的塑料制品(通常為丟棄在環境中管理不善的塑料廢物)在陽光輻射、風、微生物等環境因素的共同作用下,不斷通過物理或化學途徑破碎而產生。目前研究表明,大量環境樣本(海水、泥沙沉積物、土壤、食鹽、水生動植物)中均檢測到了不同種類、尺寸、形態的微塑料[3-5]。與我們日常生活息息相關的水環境也早已遭受到了微塑料的侵襲:太湖表層水體樣中發現的微塑料豐度最高為6.8×106個/km2,為已知的全球淡水湖泊中的最高濃度[6],其中纖維微塑料是各水樣中的主要成分,占比為48%~84%;作為我國最大內陸湖的青海湖表層水體樣中微塑料的豐度最高也達到了7.58×105個/km2[7],微塑料薄片(80%~100%)和纖維微塑料(高至20%)是湖水中主要的微塑料污染物,而纖維微塑料是主要入湖河流中微塑料的重要成分,占比為40%~100%。由于微塑料尺寸小,數量大,且不易降解,極易被生物誤食并在生物體內滯留、富集并造成危害。生物吞食纖維微塑料后會產生飽腹感而不愿進食,導致生物體的營養不良[8];聚苯乙烯微塑料攝入后可在血液中傳遞,導致血管堵塞和損壞,危及心臟等器官[9];高濃度聚乙烯微塑料的攝入會直接誘發腸道炎癥[10]。而且,有毒添加劑(增塑劑、阻燃劑等)的浸出會進一步毒害生物體[11]。此外,微塑料因其比表面積大,疏水性好,可以攜帶并運輸環境中的重金屬、持久性有機污染物以及病原體,使其被攝取后造成更大的潛在風險[12-13]。在食物鏈的傳遞作用和富集作用下,微塑料對于生物體的危害會不斷擴散和增高,因此學者關于環境微塑料對生物體危害的風險評估在逐步升級。

纖維微塑料在大量的研究中都被證明是水環境中的主要微塑料污染物,其成分主要是聚酰胺、聚對苯二甲酸乙二醇酯、聚乙烯、聚丙烯等[14-16]。這些纖維微塑料除了來自丟棄在水環境中的魚線、漁網的破損和降解(次生微塑料)之外,更多來自合成纖維織物在洗護過程中細小纖維的脫落(初生微塑料)。在Browne等[17]的研究中,生活廢水中的纖維微塑料高達99%,其主要成分是聚酯(78%),這與衣物的材質組成極為相似,平均1件衣物的清洗會產生超過1 900根纖維微塑料。由于洗衣過程中纖維微塑料的釋放受季節、洗滌劑、水質、衣物新舊程度等因素的影響[18],洗衣過程中產生的纖維微塑料難以控制和估量。現階段研究者通常以微塑料顆粒或碎片作為研究對象,未能給予纖維微塑料足夠的重視。然而,纖維微塑料在各種環境下更易發生破碎,導致大量次生微塑料的釋放,使微塑料污染進一步加劇。本研究綜述了現有水環境微塑料去除技術相關工作,并橫向對比了不同技術的優勢和實際應用中的局限性,以期為未來纖維微塑料去除相關研究的發展提供啟發。此外,雖然大量的研究已證明污水處理廠中特異性去除工藝的缺失導致了纖維微塑料逃逸到水環境中,成為微塑料的主要成分,但是目前的研究未能給予纖維微塑料足夠的重視。因此,在今后的研究中,需要進一步提高對纖維微塑料的重視,逐步建立完善的監測機制、毒理分析和特異性去除體系。

1 污水處理廠的微塑料去除效率

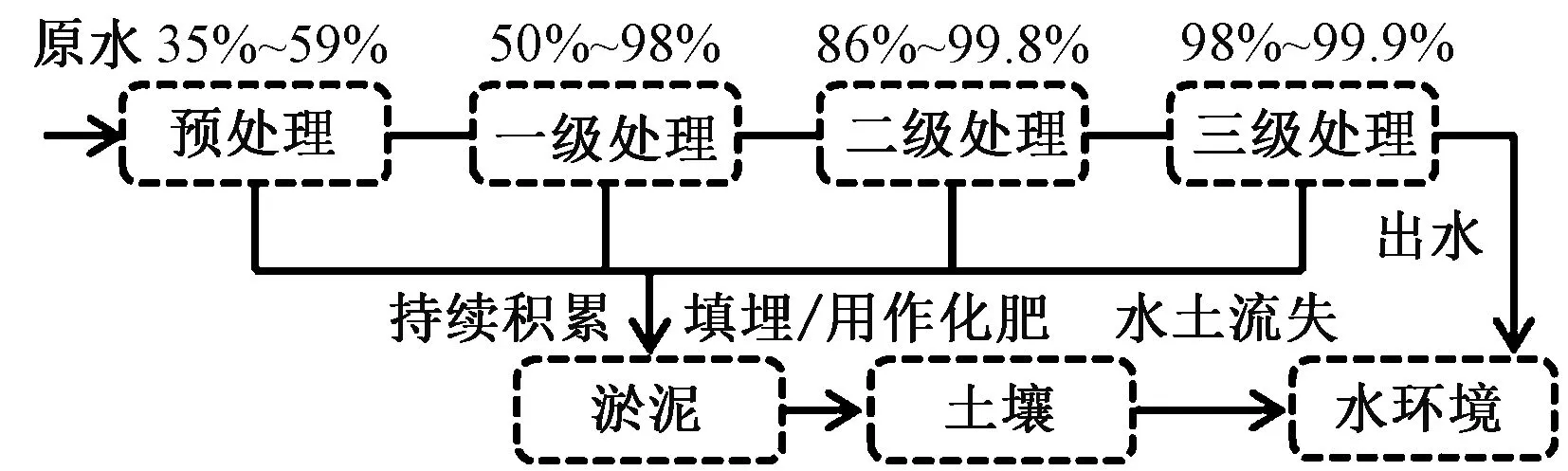

生活廢水流入水環境之前,為去除水中的各種雜質和污染物,需要在污水處理廠對其進行凈化。污水處理廠的處理流程一般包括4個階段:預處理、一級處理、二級處理和三級處理,如圖1所示。由于每個階段的工藝流程不同,不同階段對于微塑料的去除表現出不同的效率。

圖1 污水處理廠相對于原水的微塑料去除率以及微塑料重回水環境的途徑Fig.1 Overview of MPs removal efficiency in wastewater treatment plants versus MPs in raw water, and pathways of microplastics returning to aquatic environment

1.1 預處理和一級處理

預處理主要是由粗篩(6~150 mm)和細篩(小于6 mm)組成的格柵攔截過程,主要為避免后續處理過程中機械泵的損壞而去除較大的固體污染物[19]。預處理過程中微塑料的去除率為35%~59%,主要通過與較大的垃圾一同被截留,或捕獲于在脂肪或油脂組成的大塊絮體中而被去除[20]。一級處理主要由表層撇脂和沉砂等工藝組成,可去除污水原水中50%~98%的微塑料[21]。在預處理和一次處理過程中,微塑料的尺寸、組分和形態決定了去除效率。在Dris等[22]的研究中,一次處理后的污水中尺寸較大的微塑料(1~5 mm)的豐度從45%降低到7%。Murphy等[23]發現,由于密度較小的聚乙烯微珠一般浮在水面,因而易在撇脂工藝中被撇除。此外,較重的微塑料可通過沉降或被污泥絮體捕獲而沉淀分離。相比于其他形狀的微塑料,由于纖維微塑料更易被絮體捕獲并沉降分離,其豐度會在一次處理后大大減小。此外,預處理和一次處理過程中的砂礫磨損和水流沖刷會導致微塑料進一步破碎而進入后續處理過程[19]。

在一次處理過程中,雖然傳統的去除工藝流程表現出了對纖維微塑料的高效去除,但是去除效率仍是有限的,纖維微塑料仍然占據一次處理出水中殘余微塑料的主要成分。在未來的研究中,強化和革新傳統的去除工藝流程以實現纖維微塑料的高效去除將是熱門發展趨勢。

1.2 二級處理

在二級處理過程中,活性污泥工藝與澄清池的聯用常用于去除懸浮于水中的顆粒和溶解性有機污染物。在此過程中,尺寸稍大的微塑料顆粒、碎片微塑料顆粒很容易被捕獲于污泥絮體或被微生物吸收而沉淀下來。但纖維微塑料由于未能有效沉淀,總量在二級處理前后相差不大。此時相對于原水的微塑料去除率高達86%~99.8%,殘余微塑料的平均直徑小于500 μm[24-25],主要是纖維微塑料。除被污泥絮體捕獲和微生物吸收而沉淀去除之外,微塑料在物理作用下的進一步破裂也是平均尺寸減小的原因。Talvitie等[26]研究發現,經過二級處理的污水中直徑大于300 μm的微塑料僅占總量的8%。

在二次處理中,現存的活性污泥及其聯用工藝有效地去除了尺寸較大的微塑料,然而此階段對于纖維微塑料的去除能力較差。對于許多污水處理廠,二級處理后的污水經過消毒便被排入環境中,造成了纖維微塑料在環境中的大量累積。因此,需要發展更加合理的二次處理工藝,重點提高纖維微塑料的去除效率,避免其從污水處理廠中泄漏。

1.3 三級處理

在三級處理中,通常采用重力過濾、砂濾、碟濾、溶解氣浮選、膜生物反應器等工藝進一步降低污水中的固體懸浮顆粒、有機污染物、重金屬和病原體的濃度。經過三級處理,原水中的微塑料去除率可被提高至98%~99.9%[27]。然而,直徑較小的微塑料和具有較高長徑比的纖維微塑料極有可能穿過過濾器或膜的孔隙而從污水處理廠逃逸到水環境中。Mintenig等[28]對下薩克森州(德國)多個污水處理廠中微塑料的研究表明,在污水處理廠排水中直徑小于500 μm的微塑料濃度為1×103~9×106個/L,遠高于直徑大于500 μm的0~5×103個/L,其中纖維微塑料的濃度為9×103~1×106個/L。Ziajahromi等[29]對于悉尼(澳大利亞)一所污水處理廠的調查中發現,經過基于過濾的三級處理后,直徑大于190 μm的微塑料被完全去除,而殘余的濃度為0.28 個/L 的微塑料中,纖維微塑料占65%。

綜上所述,盡管污水處理廠一度被認為是用于過濾污水中各種污染物的可靠屏障,但是由于缺乏對微塑料這一新興污染的高效處理措施,污水處理廠的出水實際上是水環境中微塑料的重要來源[27, 30]。一份來自于蘇格蘭的二級污水處理廠的報告中[23],盡管這所污水處理廠的微塑料去除率高達98%,但是其每天向水環境中排放的纖維微塑料還是達到了驚人的1 200萬根。在另一份基于全球多個污水處理廠的出水中微塑料濃度的調查中[27],這些污水處理廠的平均年出水量為5×107m3,出水中微塑料的日排放量的中位數大約為20萬個,其中纖維微塑料占總量的30%~70%。大量的纖維微塑料從污水處理廠逃逸,將成為不可忽視的潛在危害。此外,被去除的微塑料主要被積累在污水處理廠的淤泥中,通過直接填埋或作為農田肥料重新進入自然環境,隨后由水土流失或地表徑流等途徑再次回到水環境。為修復水環境,通過拖網或自動收集器收集環境中的微塑料無疑是低效和耗時的過程。因此,通過水處理工藝流程的逐級優化和改革,提高污水處理廠的去除效率,是避免纖維微塑料泄露到環境中的必要途徑。

2 水環境微塑料去除技術

2.1 混 凝

在污水處理廠的工藝流程中,混凝技術通常使用易水解的鐵鹽(Fe2(SO4)3)或鋁鹽(Al2(SO4)3·18H2O)作為絮凝劑對二級出水進行凈化。混凝過程中形成的絮體可將水中的不溶性懸浮顆粒、細菌以及部分可溶性物質捕獲或吸附,隨后的沉淀過程可將污染物從水體中分離。Ma等[31]對中性條件下的聚乙烯微塑料混凝去除效率進行研究。當采用傳統工藝時,微塑料去除效果并不理想。在模擬實驗中,加入2 mmol/L 的鐵鹽(FeCl3·6H2O)時,由于一些微塑料顆粒沒有被絮體牢固地捕獲而未得到有效沉淀,直徑小于0.5 mm的微塑料其去除率僅為(13.27±2.19)%。當加入15 mg/L的陰離子聚丙烯酰胺時,由于陰離子聚丙烯酰胺與鐵基絮體帶有相反的電荷,絮體的穩定性和密度在靜電相互作用下得到了提高。此時,微塑料去除率被顯著地提高到了(90.91±1.01)%。因此,可通過額外加入陰離子聚丙烯酰胺對混凝工藝進行強化,進而實現提高微塑料去除效率的目標。

2.2 過 濾

過濾包括超濾、砂濾、反滲透、動態膜等,具有低能耗、高分離率等優點,是污水處理領域中一類較為成熟的工藝。目前,過濾技術在污水處理廠的深度處理中已經表現出了不俗的效率。在悉尼(澳大利亞)的污水處理廠,Ziajahromi 等[29]發現使用濾膜孔徑為25 μm的反滲透技術可成功地將原水中的微塑料濃度由2.2 個/L降低至0.21 個/L。由于濾膜對粒徑大于其孔徑的微塑料起到了良好的攔截作用,所表現的去除效率高達90.45%。動態膜技術也表現出了良好的微塑料去除前景,其微塑料去除機制與傳統過濾技術不同。動態膜是過濾過程中支撐膜上會形成一層由廢水中的顆粒、淤泥和其他污染物組成的濾餅,可作為捕獲微塑料的有效屏障。Xu等[32]采用動態膜技術,以孔徑為90 μm過濾網作為支撐膜對合成廢水進行處理。其中,微塑料由同樣具有不溶、難降解特性的硅藻土顆粒模擬,直徑小于90 μm的硅藻土顆粒占總體的90%。經過動態膜技術處理,該合成廢水的濁度(NTU)在20 min內從195 NTU降低到1 NTU以下,驗證了該技術去除小尺寸微塑料的可行性。與傳統的微濾和超濾相比,動態膜過濾的跨膜壓力明顯較低,有利于降低操作過程中的能耗。膜分離技術的微塑料去除效果還可與其他技術的耦合得到進一步改進。膜生物反應器綜合了生物降解和膜分離的協同效應,表現出了優異的微塑料去除能力。Talvitie等[33]在芬蘭的圖爾庫污水處理廠的研究中,在三級處理時使用膜生物反應器技術可將微塑料從(6.9±1.0) 個/L 降低到(0.005±0.004) 個/L。此條件下,膜生物反應器的微塑料去除率高達99.9%,與碟濾(40%~98.5%)、快速砂率(97%)等傳統三級處理工藝相比具有明顯優勢。盡管膜生物反應器有望成為新一代的三級處理工藝,但污水處理廠的管理和維護水平需要大幅度的提升。

2.3 吸 附

多孔材料具有比表面積大、理化性穩定等特點,是吸收水中重金屬、有機污染物等的常用吸附劑。如今,多孔材料也被應用于微塑料吸附相關研究。Yuan等[34]以三維還原氧化石墨烯(3DRGO)對合成廢水中平均直徑為5 μm的聚苯乙烯(PS)微球進行吸附。由于三維還原氧化石墨烯的碳六元環和聚苯乙烯中苯環的π-π相互作用,三維石墨烯對于不同濃度的合成廢水表現出了56.08%~89.04%的微塑料去除率。通過朗繆爾吸附等溫線模型的模擬,該三維還原氧化石墨烯在溫和條件(26 ℃,pH=6)下的最大吸附能力為617.28 mg/g(被吸附的微塑料與吸附劑的質量比)。小尺寸微塑料很容易從污水處理廠中泄漏到環境中,并在環境各種因素下進一步破裂或降解成為納米塑料。這些納米塑料不但難以去除,而且更加容易進入生物細胞和血液,具有更大的危害性。Darbha等[35]制備得到了納米級鋅-鋁層狀雙金屬氫氧化物(Zn-Al LDH),并研究了其對于納米聚苯乙烯顆粒(直徑小于1 μm)的吸附效果。由于層狀雙金屬氫氧化物類材料中存在大量用于平衡電荷的陰離子,且這些陰離子具有可交換性,因此對帶有負電荷的陰離子型污染物具有較強的吸附能力。Zn-Al LDH結構中Al3+對Zn2+的部分置換增加了其表面的正電性,進一步增強了對帶負電的聚苯乙烯顆粒的吸附能力。在模擬實驗中用于去除去離子水中的納米塑料時,Zn-Al LDH表現出了96%的吸附效率和164.49 mg/g(被吸附的納米塑料與吸附劑的質量比)的吸附能力。然而,水中的HCO3-和PO43-等陰離子會與納米塑料在Zn-Al LDH上發生競爭吸附,對去除效率造成極大的負面影響。因此,為保證微塑料去除率,用于消除競爭吸附的前處理工藝是必不可少的。

2.4 高級氧化

高級氧化技術是一種通過活化過氧化物而產生具有高氧化電勢(標準氫電極電勢, VvsNHE)的羥基自由基(·OH,E0=2.7 VvsNHE)和硫酸根自由基(SO4·-,E0=3.1 VvsNHE)等來清除有機污染物的方法。由于這些自由基具有強氧化能力,許多種類的污染物,包括染料、抗生素和持久性有機污染物已被報道可有效降解或礦化。雖然微塑料也是一種新興有機污染物,但是其獨特的高分子量、高結晶度以及表面活性基團的缺乏使降解的發生具有較大的困難。在早期的微塑料定性、定量分析中,高級氧化技術便展現出了降解微塑料的潛力。研究者們發現,在利用芬頓試劑去除微塑料在環境中攜帶的生物膜或有機污染物時,過長的處理時間會導致微塑表面形貌的破壞。然而,研究者們卻忽略了這個關鍵的細節。直到2019年,Kang等[36]利用基于過硫酸鹽高級氧化技術(SR-AOPs),使用錨定有碳化錳納米顆粒的旋狀氮摻雜碳納米管對過一硫酸鹽進行活化,在水熱釜中實現了商用個人護理用品中的聚乙烯微塑料顆粒和碎片的降解。在羥基自由基和硫酸根自由基的協同作用下,該降解體系在160 ℃、8 h內實現了54%的微塑料失重率。由于塑料的化學惰性,其表面缺乏自由基的作用位點,因此在一般情況下難以發生降解。作者認為,水熱條件是微塑料降解的“開關”—在降解的初始階段,聚乙烯的C—C鍵主鏈被水熱所提供的高溫和壓力下產生的沸騰氣泡和蒸汽撕裂,長鏈聚合物分子裂解成2個烴類自由基;隨后,烴類自由基通過β-斷裂和抽氫進一步斷開分子鏈,產生新的短鏈烴基。最終,短鏈烴在受到催化劑/熱共驅動活化過硫酸鹽產生的SO4·-和·OH的進攻,加速了微塑料的降解和礦化。毒性實驗表明,微塑料降解產生的有機中間體具有良好的環境友好性,可為藻類的培養提供碳源。Gao等[37]提出了一種基于二氧化鈦/石墨陰極的類電芬頓體系,利用·OH對聚氯乙烯微塑料進行降解。與Kang等的工作類似,作者也基于水熱條件在密閉的電解池中進行降解實驗,并在100 ℃、pH=6時實現了56%的微塑料失重率。與傳統的芬頓體系相比,該體系通過陰極上的2電子氧化還原反應將水中的溶解氧轉化成H2O2并原位活化產生·OH,避免了H2O2的使用,降低了操作成本。此外,反應后失活的Ti4+還可以在陰極上被還原為高類芬頓活性的Ti3+,使得該體系具有良好的可持續性。

2.5 光催化

2.6 微生物降解

微生物技術一直是修復水環境和土壤環境的重要技術。利用生物技術處理環境中的污染物,具有效率高、運行成本低、無二次污染等優點,是未來的一大發展趨勢。近年來,微生物技術也被應用于塑料污染物的降解研究。Cui等[40]通過以熱纖梭菌作為底盤細胞,將來自枝葉堆肥元基因組的嗜熱角質酶(LCC)在熱纖梭菌中進行異源表達,成功建立了能夠降解聚對苯二甲酸乙二醇酯的嗜熱全菌催化劑。該全菌催化劑可在60 ℃、14 d內成功將60%的商業化聚對苯二甲酸乙二醇酯塑料薄片降解為乙二醇和對苯二甲酸等環境友好型單體。但是,由于高溫導致酶的失活,后期的降解速率發生明顯衰退,抑制了其進一步的發展。Marty等[41]通過靶向突變增強了原始LCC酶的降解活性和熱穩定性,在72 ℃、10 h內最高可達到90%的降解率。盡管這些基于微生物的塑料靶向降解技術表現出了巨大的潛力,酶促降解的放大和基因修飾的困難等問題等需要學者們長期的努力去攻克,以提高微生物降解在實際應用上的可行性。

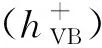

2.7 微塑料去除技術對比

表1示出微塑料去除技術對比。從目前的微塑料技術來看,不少傳統的去除技術如混凝、過濾等優化后都在實際應用中明顯提高了微塑料去除率。但是傳統的去除方法無法將微塑料徹底消除,而是積累在污水處理廠的污泥中,仍存在回到水環境的可能。光催化、高級氧化、生物降解等先進的微塑料去除手段的出現,為徹底無害化消除微塑料污染提供了一條新的道路。然而,這些先進去除技術仍存在很多缺點,現存的研究大都也只處于實驗室階段。在去除技術的探索過程中,雖然研究者們大都以微塑料顆粒和微球作為去除對象得到了不錯的成果,但是應用于纖維微塑料的去除時,形狀的不同導致界面相互作用等方面的差異有可能造成去除效率的下降。纖維未來纖維微塑料去除技術的發展仍舊是一條漫長的道路。

表1 微塑料去除技術對比Tab.1 Comparison of current MPs removal technologies

3 結束語

1)傳統水處理工藝的改革。由于污水處理廠的傳統水處理工藝對于微塑料這一新興污染物的去除能力明顯不足,污水處理廠也成為了水環境微塑料的重要來源。雖然對傳統的水處理工藝改革后實現了微塑料去除率的提升,但是處理成本、處理效率以及可能引入二次污染物等問題仍需進一步解決。

2)纖維微塑料的重視。由于纖維微塑料具有較高長徑比,在污水處理廠中極有可能縱向穿過過濾器或膜的孔隙而發生逃逸。與顆粒狀、膜狀微塑料相比,纖維微塑料長徑比高、尺度低等形狀特性導致其更易發生破碎,潛在生態危害嚴重。然而,目前微塑料的去除技術研究常用微塑料顆粒或碎片作為去除對象,沒有給與纖維微塑料足夠的重視。雖然現有研究對于非纖維微塑料的去除研究具有一定的可借鑒性,然而形狀的不同導致的界面相互作用等方面的差異,有可能造成應用于纖維微塑料時去除效率的下降。因此,“狡猾”的纖維微塑料應作為一類獨立的微塑料污染物,需要深入完善其監測機制、毒理機制、界面機制、去除機制等相關研究,補充這一領域所存在的空白。

3)纖維微塑料無害化去除手段的探索。污水處理廠中被去除的纖維微塑料大都儲存在淤泥中,而這些未被徹底消除的纖維微塑料仍然可以回到水環境中。因此,纖維微塑料無害化去除手段策略的探索將是未來發展的主流方向。雖然目前已經報道的高級氧化技術、光催化技術、微生物技術等都表現出不俗的微塑料降解效果,但是這些降解體系的構建大都還停留在實驗室階段,且大都以微塑料顆粒為研究對象。未來的研究中,仍需要大量的努力來提升實際水處理工藝中對于降解纖維微塑料的適用性。

4)纖維微塑料的資源化利用。垃圾是放錯了地方的資源,這句話對于纖維微塑料也同樣適用。目前研究報道中,已經出現了利用光催化技術將纖維微塑料資源化,以聚酯微纖維產氫和小分子化學品。雖然這些研究都處在實驗室階段,但是資源化利用纖維微塑料這一發展趨勢,將在解決微塑料潛在危害的同時,帶來大量經濟收益。