基于商業健康保險調查數據分析7~12歲早產兒童超重肥胖的發生

張巧利,林君天,畢 海,劉黎明

(1.首都醫科大學附屬北京婦產醫院生殖醫學中心,北京 100026;2.北京好啦科技有限公司,北京 100085;3.西安交通大學附屬第一醫院,陜西 西安 710061)

隨著我國社會經濟的快速發展和廣大人民生活水平的顯著提高,近年兒童青少年的飲食結構及生活方式發生了深刻變化,加之學業負擔重、電子產品普及、缺乏體育活動等因素,兒童超重肥胖率呈快速上升趨勢,兒童高血脂、高血壓和糖尿病也呈上升趨勢。國內外研究表明,兒童青少年超重肥胖已成流行趨勢,成為重要的公共衛生問題。兒童青少年超重肥胖不僅危害正常生長發育,對其心理、行為、認知和智力也會產生不良影響,而且成年后患慢性病的風險也增加。我國早產兒出生率為9.9%[1],每年新增約150萬例早產兒[2],本研究探討早產兒的超重肥胖情況,以期對早產的兒童青少年超重肥胖的防控干預提供科學依據。

1資料與方法

1.1資料來源

資料來自2016年至2021年的商業健康保險調查數據,研究對象來自中國30個省份(不包括西藏自治區及香港、臺灣、澳門地區)的7~12歲兒童。

1.2兒童超重和肥胖判定標準

依據兒童的體重(kg)和身高(m)計算體質量指數(body mass index,BMI),計算公式為BMI=體重(kg)÷[身高(m)]2,參照2018年國家衛生健康委員會發布的《學齡兒童青少年超重與肥胖篩查》(WS/T 586-2018)標準[3],進行超重和肥胖的判定。7~12歲兒童性別年齡別超重肥胖標準詳見表1。

表1 7~12歲兒童性別年齡別BMI篩查超重肥胖界值標準(kg/m2)

1.3統計學方法

采用SPSS 21.0軟件進行數據錄入和統計學分析。計數資料采用例數(構成比)[n(%)]表示,組間比較采用χ2檢驗,比較不同性別、年齡組和區域兒童超重、肥胖率的差異。P<0.05為差異有統計學意義。

2結果

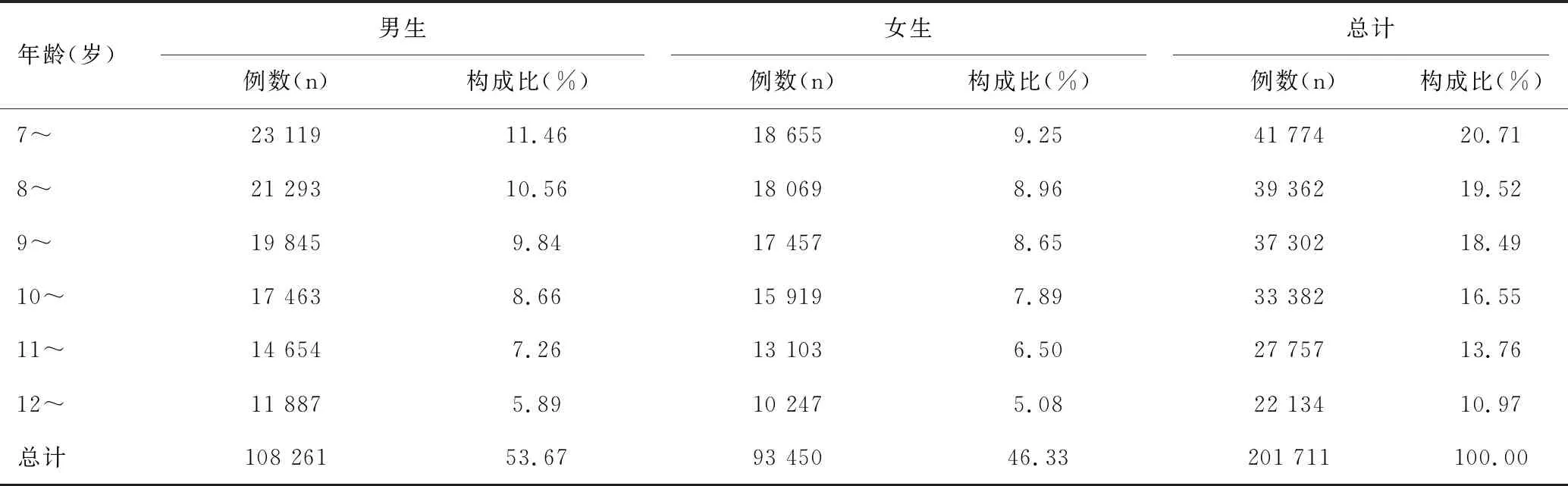

2.1調查兒童的構成情況

本次調查7~12歲學齡兒童共計201 711名,其中男生108 261名(53.67%),女生93 450名(46.33%),各年齡段的分布情況見表2。所有調查對象中27 135名兒童超重(13.45%),11 384名兒童肥胖(5.64%)。所有調查對象中足月分娩兒童共計187 676名(93.04%),早產兒童共計14 035名(6.96%)。

表2 7~12歲所有調查兒童的性別構成情況

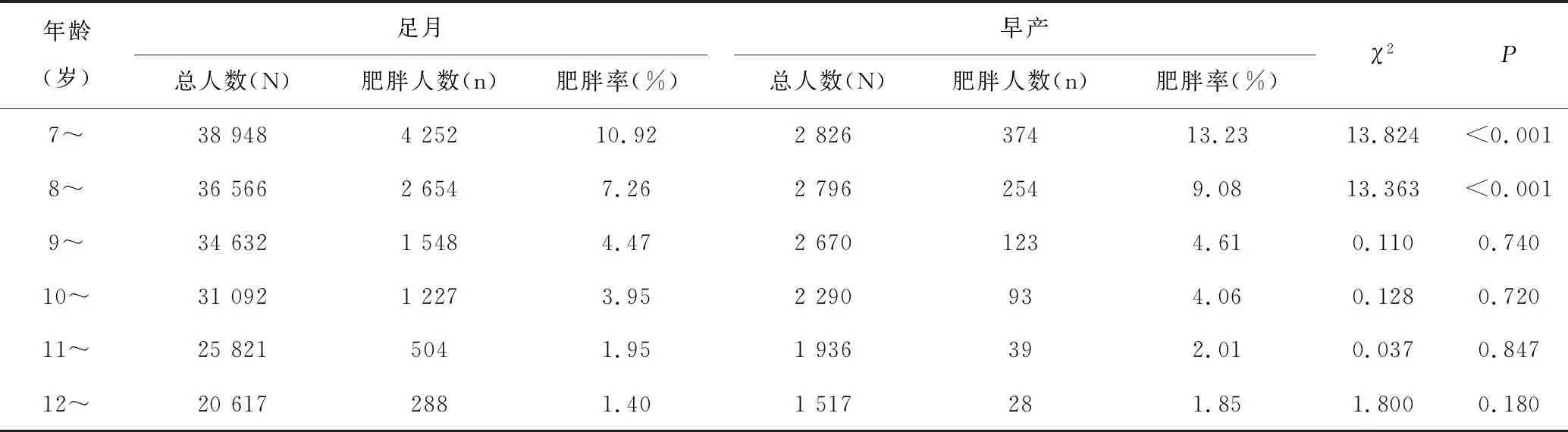

2.2 7~12歲早產和足月兒童超重和肥胖率的比較

各年齡組中,早產兒童與足月兒童的超重率差異均無統計學意義(P>0.05),見表3。7歲組和8歲組早產兒童的肥胖率顯著高于同年齡組的足月兒童(P<0.05),其他年齡組差異均無統計學意義(P>0.05),見表4。

表3 7~12歲早產和足月兒童超重情況的比較

表4 7~12歲早產和足月兒童肥胖情況的比較

2.3 7~12歲不同性別早產兒童超重和肥胖情況的比較

7~12歲早產兒中男生和女生各年齡組超重率差異均有統計學意義(P<0.05),男生的超重率均顯著高于女生,見表5。不同年齡組間男生的超重率差異無統計學意義(χ2=10.107,P>0.05),不同年齡組間女生的超重率差異有統計學意義(χ2=23.472,P<0.001),進一步兩兩組間比較顯示,7歲女生超重率顯著高于11歲和12歲組女生(χ2值分別為12.541、9.860,P<0.05),8歲女生超重率顯著高于11歲和12歲組女生(χ2值分別為10.076、7.810,P<0.05)。

表5 7~12歲不同性別的早產兒童超重情況比較

7歲組、8歲組和9歲組早產男生的肥胖率顯著高于女生(P<0.05),其余年齡組肥胖率性別間差異均無統計學意義(P>0.05),見表6。早產兒童中,不同年齡組男生的肥胖率差異有統計學意義(χ2=250.014,P<0.05);進一步兩兩組間比較顯示,7歲組的男生肥胖率顯著高于8歲組(χ2=15.228,P<0.05),8歲組則顯著高于9歲組和10歲組(χ2值分別為95.666、22.697,P<0.05),9歲組顯著高于11歲組和12歲組(χ2值分別為15.494、15.327,P<0.05),10歲組顯著高于11歲組和12歲組(χ2值分別為6.252、6.947,P<0.05),男生呈現隨著年齡增加肥胖率遞減的趨勢。早產兒童中,不同年齡組女生的肥胖率差異有統計學意義(χ2=142.013,P<0.05),進一步兩兩組間比較顯示,7歲組女生肥胖率顯著高于8歲組(χ2=8.809,P<0.05),8歲組顯著高于9歲組和10歲組(χ2值分別為18.368、11.174,P<0.05),9歲組顯著高于11歲組和12歲組(χ2值分別為4.325、4.672,P<0.05),10歲組顯著高于11歲組和12歲組(χ2值分別為7.351、7.463,P<0.05),女生也呈現隨著年齡增加肥胖率遞減的趨勢。

表6 7~12歲不同性別的早產兒童肥胖情況比較

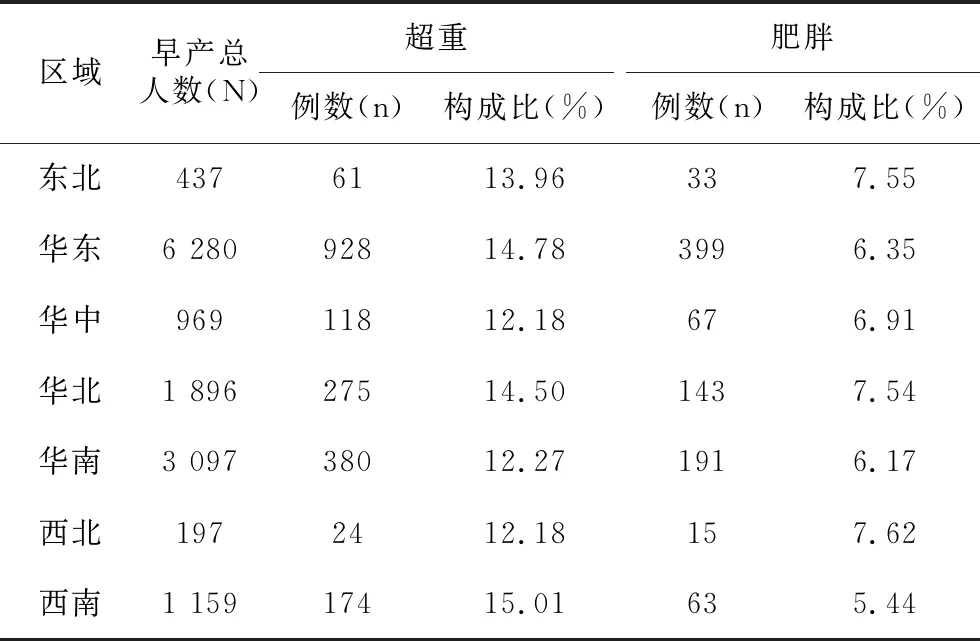

2.4不同區域7~12歲早產兒童超重和肥胖率的比較

本次調查依據我國七大區域劃分兒童所在地,華東地區的兒童有89 984名,華南地區的兒童有43 464名,華北地區的兒童有30 107名,華中地區的兒童有14 171名,西南地區的兒童有14 009名,東北地區的兒童有6 644名,西北地區的兒童有3 332名。七大區域各年齡組的早產兒童數見表7。

表7 中國七大區域7~12歲早產兒童超重和肥胖情況

7~12歲早產兒童中,不同區域兒童的超重率差異有統計學意義(χ2=15.633,P<0.05),組間進行兩兩比較,結果顯示華東地區兒童超重率顯著高于華南地區(χ2=11.005,P<0.05)。不同區域兒童的肥胖率差異無統計學意義(χ2=8.011,P>0.05),見表7。

3討論

3.1兒童青少年超重肥胖的發生情況

兒童肥胖可對心血管系統、內分泌系統、呼吸系統和肝臟、骨骼、心理行為等帶來多方面的危害。兒童肥胖有30%~50%的幾率發展為成人期肥胖,兒童肥胖也是兒童高血壓、2型糖尿病及代謝綜合征等兒童慢性非傳染性疾病的重要危險因素,并能增加成年期慢性疾病的患病風險。

我國兒童青少年的超重和肥胖率(采用WHO標準)由1985年的1.10%上升至2014年的20.40%[4]。2019年的Meta分析報道我國兒童青少年超重肥胖率由1991—1995年期間的5.00%、1.70%分別上升至2011—2015年期間的11.70%、6.80%[5]。針對1985—2014年全國7~18歲學生的體質與健康調研發現超重、肥胖檢出率持續處于正增長趨勢,超重檢出率年均增長值在0.27%~0.63%之間,肥胖檢出率年均增長值在0.10%~0.58%之間。1991—2015年的“中國健康與營養調查”數據納入了9個省份共14 888名6~17歲兒童青少年,結果同樣發現BMI、超重和肥胖率均呈逐年增加趨勢;調整年齡、性別和地區后,BMI由1991年的(2 363名)的17.26kg/m2上升至2015年(1 060名)的18.72kg/m2(P趨勢<0.001)[6]。2014年中國7~18歲學生的超重及肥胖檢出率為19.40%(41 608/214 354)[7],本次共調查7~12歲的201 711名兒童,其中27 135名超重,占13.45%,11 384名肥胖,占5.64%,超重和肥胖率基本與現有的研究報道相符。

3.2早產兒童的超重肥胖情況

早產兒指胎齡小于37周的活產新生兒,全球早產發生率約為10.60%,我國的早產發生率為6.90%,占全球早產總人數的7.80%,居世界第二[8]。本次所有調查對象中早產兒童共計14 035名,占6.96%。早產對兒童的體格、神經心理發育及代謝產生影響,增加了生長發育障礙、神經認知缺陷、行為問題、語言障礙、學習能力下降及代謝性疾病的發生風險,適宜的追趕生長除了最終獲得與足月兒基本一致的生長軌跡外,還會減少以上風險的發生;但未進行追趕生長或追趕生長失敗會出現神經認知和行為能力問題,以及腎臟疾病、心血管疾病、代謝綜合征等風險將會增加[9]。另外,早產兒早期追趕生長可能增加其后期發生肥胖、2型糖尿病、胰島素抵抗、肝脂肪變性、急性或慢性腎損害及心腦血管疾病的風險[10]。

早產兒追趕生長主要表現在12月齡以內,以6月齡之前最快,總體呈現先快后慢的追趕模式[11]。有研究隨訪308例早產兒12月齡時體重為6.8~14.0(9.07±1.08)kg,270例(87.70%)體重追趕生長滿意,38例(12.30%)體重追趕生長未達滿意標準;早產兒低出生胎齡是追趕生長的危險因素(OR=0.661),定期兒童保健(OR=4.168)與奶量攝入充足(OR=4.501)是保護因素[12]。研究發現采取早期綜合干預措施可以對早產兒(包括試管嬰兒)的身體及智能發育起到促進作用[13]。本次調查發現,與足月產兒童相比,各年齡組早產兒童超重率差異無統計學意義,但7歲組和8歲組的肥胖率顯著增加(7歲組:13.23% vs.10.92%;8歲組:9.08% vs.7.26%,P<0.05),表明我國早產兒7歲和8歲階段與足月產兒童相比,肥胖問題凸顯,應引起高度重視,做好全方位兒童保健工作以降低肥胖的發生。

有研究指出,與女生相比,男生的超重肥胖率更高[5],2014年關于7~18歲學生的調查結果發現男生超重及肥胖檢出率為24.20%(25 975/107 216),女生為14.60%(15 633/107 138),男生高于女生(P<0.001)[7],本研究在早產兒中也發現男生的超重及肥胖率高于女生,具體為7~12歲各年齡組早產兒男生的超重率均顯著高于女生(P<0.05),7~9歲組早產兒男生的肥胖率顯著高于女生(P<0.05)。進一步發現7~12歲男女生的肥胖率隨著年齡的增加呈下降趨勢,提示早產兒男生是重點關注人群,另外年齡越小的男、女早產兒也是重點關注人群。

3.3早產兒童超重肥胖的地域情況

我國地域遼闊,不同地區社會經濟、地理環境及飲食習慣等方面差異很大,兒童青少年的生長發育水平具有明顯的地域特征。一項針對山東省7~18歲青少年的調查研究顯示超重肥胖流行分布有明顯的地域經濟特征,經濟發達地區超重、肥胖率明顯高于經濟欠發達地區。經濟發達地區、中等及經濟欠發達地區的超重率分別為14.28%、12.84%和11.06%(P<0.001),肥胖率分別為11.20%、7.83%和6.95%(P<0.001)[14]。一項研究針對1995—2014年涵蓋29個省份的1 054 602名7~18歲的兒童青少年調查發現超重肥胖的平均發生率從5.30%上升至20.50%,進一步研究發現超重肥胖的發生率與社會經濟狀況呈正相關[15]。以2000年全國學生體質健康調研228 250名6~18歲青少年為研究對象,發現BMI南北差異顯著,尤其在生長突增期,北方、南方11歲女生BMI分別為22.30kg/m2和21.00kg/m2,相差1.30kg/m2;北方、南方14歲男生分別為25.40kg/m2和23.50kg/m2,相差1.90kg/m2。發達和不發達地區群體的BMI差異在7歲即很明顯,男生為22.50kg/m2和16.70kg/m2,女生為19.80kg/m2和16.30kg/m2[16]。2014年各省份7~18歲學生肥胖檢出率最低為海南(2.30%,166/7 200),最高為天津(16.30%,1 168/7 186)[7]。本次調查分析了我國七大地理區域7~12歲早產兒的超重肥胖狀況,發現華東地區兒童超重率顯著高于華南地區,說明早產兒的超重現象有地域差異,是因為不同地域除經濟發展有差異外,生活習慣、飲食方式、文化習俗、氣候和行政管理也有差異,這些因素綜合導致不同地域兒童的體格發育不同。

肥胖不僅可導致兒童青少年心血管疾病、糖尿病等慢性代謝綜合征的發生,還是成年期慢性疾病的危險因素,并影響他們的心理健康和社會適應。超重兒童如果不積極干預則發生肥胖的風險很高。7~12歲早產兒童中,7~8歲組的肥胖率顯著高于足月兒童,而且早產男女生年齡越小,肥胖率越高。7~12歲組男生的超重率均顯著高于女生,7~9歲年齡組的早產兒童,男生的肥胖率顯著高于女生。早產兒童超重率有地域差異。因此,對于早產兒童除考慮體格健康發育問題外,還需重點關注男生、越小年齡段的體格發育,采取積極措施預防早產兒童超重肥胖的發生。