中藥濕熱敷聯合中藥足浴治療腦卒中后肢體腫脹的臨床觀察

蘇保蘭

(山西省中西醫結合醫院,山西 太原030013)

近年來,我國腦卒中發病率呈現逐年上升的趨勢。肢體腫脹是腦卒中最常見的一種并發癥,程度輕者隨著時間推移可自愈,程度重者甚至肢體活動功能受限,嚴重降低患者的生活質量,威脅其生命安全[1]。目前,西醫治療腦卒中后肢體腫脹有一定療效,但因個體差異較大,療效有限[2]。研究表明,中藥濕熱敷配合中藥足浴可以緩解腦卒中患者肢體腫脹癥狀,提高患者的生活質量[3]。本研究探討在西醫常規治療基礎上采用中藥濕熱敷聯合中藥足浴治療腦卒中后肢體腫脹的臨床療效,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選擇2018年1月至2019年6月山西省中西醫結合醫院收治的腦卒中后肢體腫脹患者120例,按照不同治療方法分為對照組和觀察組,每組60例。對照組男35例,女25例;年齡50~75歲,平均(63.0±3.5)歲;病程0.5~5.0個月,平均(4.2±0.8)個月。觀察組男37例,女23例;年齡50~75歲,平均(62.7±3.8)歲;病程0.5~6.0個月,平均(4.3±0.9)個月。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 臨床資料完整,入院時經顱腦CT等影像學診斷,確診為腦卒中;符合《中風病診斷與療效評價標準》中中風的診斷標準[4],存在上、下肢腫脹情況;意識均較為清醒,能夠配合本研究治療;患者及其家屬對本研究知情,并簽署知情同意書。

1.3 排除標準 有嚴重精神疾患者;肝腎功能不全患者;存在嚴重心腦血管疾病患者;對本研究藥物過敏者。

2 治療方法

2.1 對照組 給予西醫常規治療。①擴血管降壓、脫水、抗感染、顱內壓高壓管理等對癥治療。②促進腦代謝、改善腦循環、抗血小板凝集等西藥治療。持續治療2個月。治療過程中,注意體位護理,確保患者患肢擺放位置正確,加強看護,并及時調整體位。

2.2 觀察組 在對照組治療基礎上給予中藥濕熱敷配合中藥足浴治療。方藥組成:路路通、絡石藤各30g,桑枝20g,紅花15g,桃仁、桂枝各10g,膽南星6g。①中藥濕熱敷療法。將上述中藥煎煮30min,煮沸取汁400mL,靜置;保持藥液溫度為50~60°C,將無菌紗布完全浸泡于藥液中;取出浸濕的紗布,敷于患者患肢處,每隔3~5min更換1次,每日持續熱敷15~20min。注意事項:濕熱敷前對患者及其家屬進行相關的解釋和宣教工作;治療過程中,嚴密觀察患者的皮膚狀態,顧及患者感受;完成濕熱敷后,用干凈的紗布將患處擦干。②中藥足浴療法。將上述中藥煎煮取汁2000mL,控制溫度為40~50°C,注意事項:控制溫度不宜太高,液面高度到患者踝關節處;泡腳過程中,護理人員協助患者進行腳底按摩。每日1次,每次30~40min。持續治療2個月。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 ①上、下肢周徑。觀察兩組治療前后上、下肢周徑變化情況。②肢體運動功能評分。采用Fugl-Meyer肢體運動功能評估量表評估患者治療前后肢體功能恢復情況,評分越高表明患者肢體運動功能恢復越好。③日常生活活動能力評分。采用Barthel指數量表評估兩組患者治療前后日常生活活動能力,評分越高表明患者日常生活活動能力越好。④臨床療效。

3.2 療效評定標準 顯效:肢體腫脹癥狀基本消失,3個月內未見復發;有效:肢體腫脹情況得到緩解,3個月內偶有復發;無效:肢體腫脹情況未得到緩解。總有效率=(顯效例數+有效例數)/總例數×100%。

3.3 統計學方法 采用SPSS22.0統計軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以例(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.4 結果

(1)上、下肢周徑比較 治療前,兩組患者上、下肢周徑比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者上、下肢周徑均短于治療前,且觀察組短于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組腦卒中后肢體腫脹患者治療前后上、下肢周徑比較(cm,±s)

表1 兩組腦卒中后肢體腫脹患者治療前后上、下肢周徑比較(cm,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 時間 上肢周徑 下肢周徑觀察組 60 治療前 25.2±1.6 26.2±1.0治療后 21.9±0.2△▲ 23.9±0.1△▲對照組 60 治療前 25.2±1.5 26.2±1.3治療后 22.5±0.3△ 24.3±0.1△

(2)臨床療效比較 觀察組總有效率為93.3%(56/60),高于對照組的83.3%(50/60),差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組腦卒中后肢體腫脹患者臨床療效比較

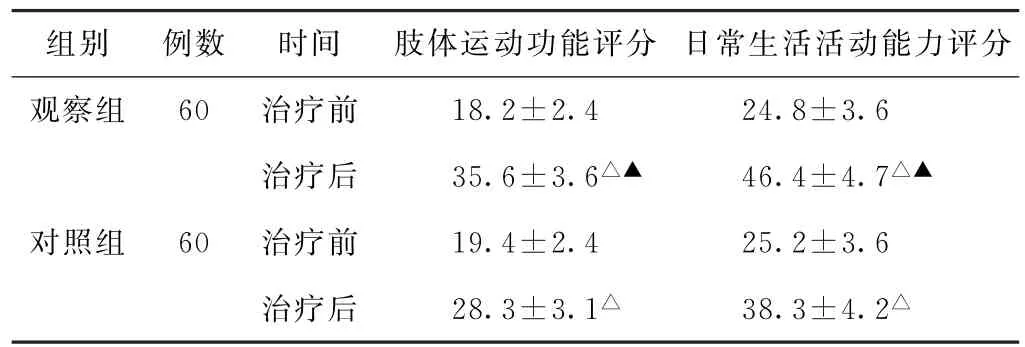

(3)肢體運動功能、日常生活活動能力評分比較治療前,兩組患者肢體運動功能、日常生活活動能力評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者肢體運動功能、日常生活活動能力評分均高于治療前,且觀察組高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組腦卒中后肢體腫脹患者治療前后肢體運動功能、日常生活活動能力評分比較(分,±s)

表3 兩組腦卒中后肢體腫脹患者治療前后肢體運動功能、日常生活活動能力評分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 時間 肢體運動功能評分 日常生活活動能力評分觀察組 60 治療前 18.2±2.4 24.8±3.6治療后 35.6±3.6△▲ 46.4±4.7△▲對照組 60 治療前 19.4±2.4 25.2±3.6治療后 28.3±3.1△ 38.3±4.2△

4 討論

腦卒中患者肢體癱瘓后,肌肉失去神經的支配,收縮作用大幅度降低,肌肉逐漸萎縮,血管舒張與收縮的功能也嚴重受限,從而造成肢體局部微循環障礙、營養代謝障礙等,再加上患者長期臥床缺乏活動,加重肢體腫脹[2]。中醫認為,腦卒中后肢體腫脹的基本病機為脈絡痹阻、氣血瘀滯,氣血不通、津液不達則內生瘀濁,經絡受阻,瘀血滯留,進而出現腫脹癥狀,若病情遷延不愈,則可導致肢體肌肉、關節失去濡養,出現關節攣縮、肢體痿軟。因此,治療時需以舒筋通絡、活血行氣、化瘀止痛為原則。

目前,西醫治療腦卒中后肢體腫脹的方式以對癥治療為主,如抗感染、擴張血管、降血壓、改善腦代謝循環等藥物治療,或休息體位干預、氣壓治療等,可改善肢體血液循環,緩解癥狀,但對部分患者療效不理想,且不宜長期用藥。中醫藥治療該病顯示了較好的療效,其中藥液熏洗療法臨床療效較為滿意[5]。因此,筆者認為,臨床可采用中西醫結合方式治療腦卒中后肢體腫脹以獲良效。

中藥濕熱敷療法、中藥足浴療法均屬于中醫藥特色療法。中藥濕熱敷療法主要利用熱力擴張皮膚毛孔,使中藥藥力透過皮膚進入病灶,充分發揮藥效,促進瘀血及炎癥吸收;還可通過熱力擴張血管,有效促進局部微循環,緩解肌肉痙攣,消除腫脹,達到止痹痛、祛邪氣的功效。中藥足浴療法可借助藥力及熱力擴張血管,加快四肢血液循環,改善缺氧癥狀,達到舒筋活絡、通暢經脈的作用[6-7]。本研究選用路路通、絡石藤、桑枝、紅花等多味中藥,其中路路通可祛風除濕,利水消腫,舒筋通絡,是治療水腫常用藥;絡石藤可涼血消腫,祛風除痹;桑枝可通利關節,生津利水;膽南星清火化痰,息風定驚;桃仁、紅花可活血祛瘀;桂枝可溫經通脈,助陽化氣。諸藥合用,共奏活血通絡、消腫止痛之功。現代藥理學研究表明,路路通含有樺木酮酸、沒食子酸等成分,具有抗炎、消腫、止痛、保護神經的作用[8];絡石藤具有祛風通絡、抗炎鎮痛、抑菌消腫的功效,但大劑量應用會影響人體中樞神經,導致呼吸加快甚至衰竭,但對在心臟的影響作用方面較弱[9]。

本研究結果顯示,觀察組治療總有效率高于對照組(P<0.05),治療后,兩組患者上、下肢周徑均短于治療前,且觀察組短于對照組(P<0.05);兩組患者肢體運動功能、日常生活活動能力評分均高于治療前,且觀察組高于對照組(P<0.05),提示中藥足浴聯合中藥熱敷治療腦卒中后肢體腫脹可促進患者肢體功能恢復,減輕肢體腫脹情況,提高療效。本研究結果與卓宗飛[10]研究結果一致。

綜上所述,在西醫常規治療基礎上給予中藥濕熱敷聯合中藥足浴治療,可促進腦卒中后肢體腫脹患者病情改善,減輕腫脹情況,促進肢體功能恢復,增強療效。本研究也存在一定局限性,包括樣本量較少、病例選取范圍較窄等,仍有待更全面、深入研究。